Brennstoffeinspritzdüse

Diese Erfindung bezieht sich allgemein auf einen Gastur-binenmotor und insbesondere auf eine Brennstoffeinspritz-düse zur Verringerung von Emissionen durch Steuern der Primärluft, die in das Verbrennungssystem des Gastur-binenmotors eingeleitet wird.

Die Anwendung von fossilem Brennstoff in Gasturbinenmo-toren hat Verbrennungsprodukte zur Folge, die aus Koh-lendioxid, Wasserdampf, Stickoxiden, Kohlenmonoxid, un-verbrannten Kohlenwasserstoffen, Schwefeloxiden und klei-nen Partikeln bestehen. Von diesen obigen Produkten wer-den Kohlendioxid und Wasserdampf im allgemeinen nicht als schädlich angesehen. Bei den meisten Anwendungen be-grenzen von der Regierung aufgestellte Regulierungen wei-ter des Rest der oben erwähnten, im Abgas ausgestoßenen Arten.

Der Hauptteil der in dem Abgas ausgestoßenen Verbren-nungsprodukte kann durch Konstruktionsmodifikationen, Reinigung von Abgasen und/oder oder Regulierung der ver-wendeten Brennstoffmenge gesteuert werden.

Der Hauptteil der in dem Abgas ausgestoßenen Verbren-nungsprodukte kann durch Konstruktionsmodifikationen, Reinigung von Abgasen und/oder oder Regulieren der ver-wendeten Brennstoffmenge gesteuert werden. Beispielsweise sind die kleinen Partikel im Motorabgas entweder durch Konstruktionsmodifikationen an der Verbrennungsvorrich-tung und den Brennstoffeinspritzvorrichtungen gesteuert worden, oder indem man sie durch Fallen und Filter ent-fernt.

Der prinzipielle Mechanismus zur Bildung von Stickoxiden umfaßt die direkte Oxidation von atmosphärischem Stick-stoff. Die Rate bzw. Geschwindigkeit der Bildung von Stickoxiden durch diesen Mechanismus hängt am meisten von der Flammentemperatur und in gewissem Grade von der Kon-zentration der reagierenden Mittel ab, und folglich kann eine geringfügige Verringerung der Flammentemperatur eine starke Verringerung der Stickoxide zur Folge haben.

Versuche, NOx-Emissionen durch Regulieren der lokalen Flammtemperatur zu steuern, sind durch die Verwendung von Wasser- oder Dampfeinspritzung durchgeführt worden. Die-ses System steigert die Kosten auf Grund der zusätzlichen Ausrüstung, wie beispielsweise Pumpen, Leitungen und Speicherreservoir. Darüber hinaus macht in Gebieten, wo eine Wasserversorgung nicht einfach verfügbar ist, die Kosten und der Arbeitsaufwand, um das Wasser einzubrin-gen, im Grunde genommen diese Option unerwünscht.

Bei einem Versuch, die NOx-Emissionen zu verringern, ohne einer Steigerung der Betriebskosten zu unterlaufen, die von der Wasser- oder Dampfeinspritzung bewirkt wird, ha-ben Gasturbinenverbrennungssysteme eine Vielzahl von An-sätzen verwendet, einschließlich Vormischsystemen und verschiedenen Brennstoffeinspritzvorrichtungskonstruk-tionen. Diese Vormischsysteme und Düsen, die damit ver-wendet werden, sind Beispiele von Versuchen, die Emis-sionen von Stickoxiden zu verringern. Die oben beschrie-benen Systeme und Düsen haben, obwohl sie die vom Motor-abgas emittierten Stickoxide verbessern, versagt, wir-kungsvoll die Stickoxidemissionen zu verringern, die vom Motorabgas ausgestoßen werden.

Gemäß eines Aspektes der Erfindung definiert eine Brenn-stoffeinspritzdüse eine Achse und weist einen ersten Hohlraum auf, der in die Achse zentriert ist und ein Ein-laßende und ein Auslaßende definiert. Der erste Hohlraum besitzt ein erstes voreingerichtetes Querschnittsgebiet, welches nahe dem Einlaßende positioniert ist, und ein zweites voreingerichtetes Querschnittsgebiet, welches na-he dem Auslaßende positioniert ist. Eine Brennstofflie-fervorrichtung, durch die Brennstoff in den ersten Hohl-raum eingeleitet wird, ist in dem ersten voreingericht-eten Querschnittsgebiet des ersten Hohlraums positio-niert. Eine Verwirbelungsvorrichtung, durch die Verbren-nungsluft verwirbelt wird, bevor Brennstoff in die Ver-brennungsluft eingeleitet wird, ist innerhalb der ersten voreingerichteten Querschnittsgebiete des ersten Hohl-raums positioniert. Ein zweiter Hohlraum ist um die Achse zentriert und ist radial innerhalb des ersten Hohlraums positioniert. Der zweite Hohlraum weist während des Be-triebes der Brennstoffeinspritzdüse einen Fluß von Ver-brennungsluft auf, der durch den zweiten Hohlraum fließt. Und eine Betätigungsvorrichtung ist radial um den zweiten Hohlraum positioniert und definiert eine offene Position und eine geschlossene Position. Die Betätigungs-vorrichtung ist betriebsmäßig in eine Vielzahl von vor-eingerichteten Positionen zwischen der offenen Position und der geschlossenen Position beweglich. Die Betäti-gungsvorrichtung ist am Einlaßende des ersten Hohlraums positioniert.

Gemäß eines anderen Aspektes der Erfindung weist ein Gas-turbinenmotor ein Gehäuse mit einem Kompressorabschnitt, mit einem Turbinenabschnitt und einem Verbrennungsab-schnitt auf, der betriebsmäßig zwischen dem Kompressor-abschnitt und dem darin positionierten Turbinenabschnitt angeordnet ist. Eine Brennstoffeinspritzdüse ist in Ver-

bindung mit dem Verbrennungsabschnitt und einer Brenn-stoffquelle. Ein Luftraum (31 ) ist in Verbindung mit dem Kompressorabschnitt, mit dem Verbrennungsabschnitt und mit der Brennstoffeinspritzdüse. Der Luftraum wird mit einem komprimierten Strömungsmittel versorgt, welches mit dem Brennstoff innerhalb der Brennstoffeinspritzdüse ver-mischt wird, und zwar vor dem Eintritt in den Verbren-nungsabschnitt. Die Brennstoffeinspritzdüse weist eine Achse auf, einen ersten Hohlraum, der um die Achse zen-triert ist und definiert ein Einlaßende und ein Auslaß-ende. Der erste Hohlraum besitzt ein erstes voreingerich-tetes Querschnittsgebiet, welches nahe dem Einlaßende po-sitioniert ist und ein zweites voreingerichtetes Quer-schnittsgebiet, welches nahe dem Auslaßende positioniert ist. Eine erste Brennstoffliefervorrichtung, durch welche Brennstoff in den ersten Hohlraum eingeleitet wird, ist im ersten voreingerichteten Querschnittsgebiet des ersten Hohlraums positioniert, und eine Verwirbelungsvorrichtung ist innerhalb des ersten voreingerichteten Querschnitts-gebietes (112 ) des ersten Hohlraums positioniert. Ein zweiter Hohlraum ist um die Achse herum zentriert und ist radial innerhalb des ersten Hohlraums positioniert. Und eine Betätigungsvorrichtung ist am Einlaßende des ersten Hohlraums positioniert und definiert eine offene Position und eine geschlossene Position. Die Betätigungsvorrich-tung ist betriebsmäßig in eine Vielzahl von voreingerich-teten Positionen zwischen der offenen Position und der geschlossenen Position beweglich.

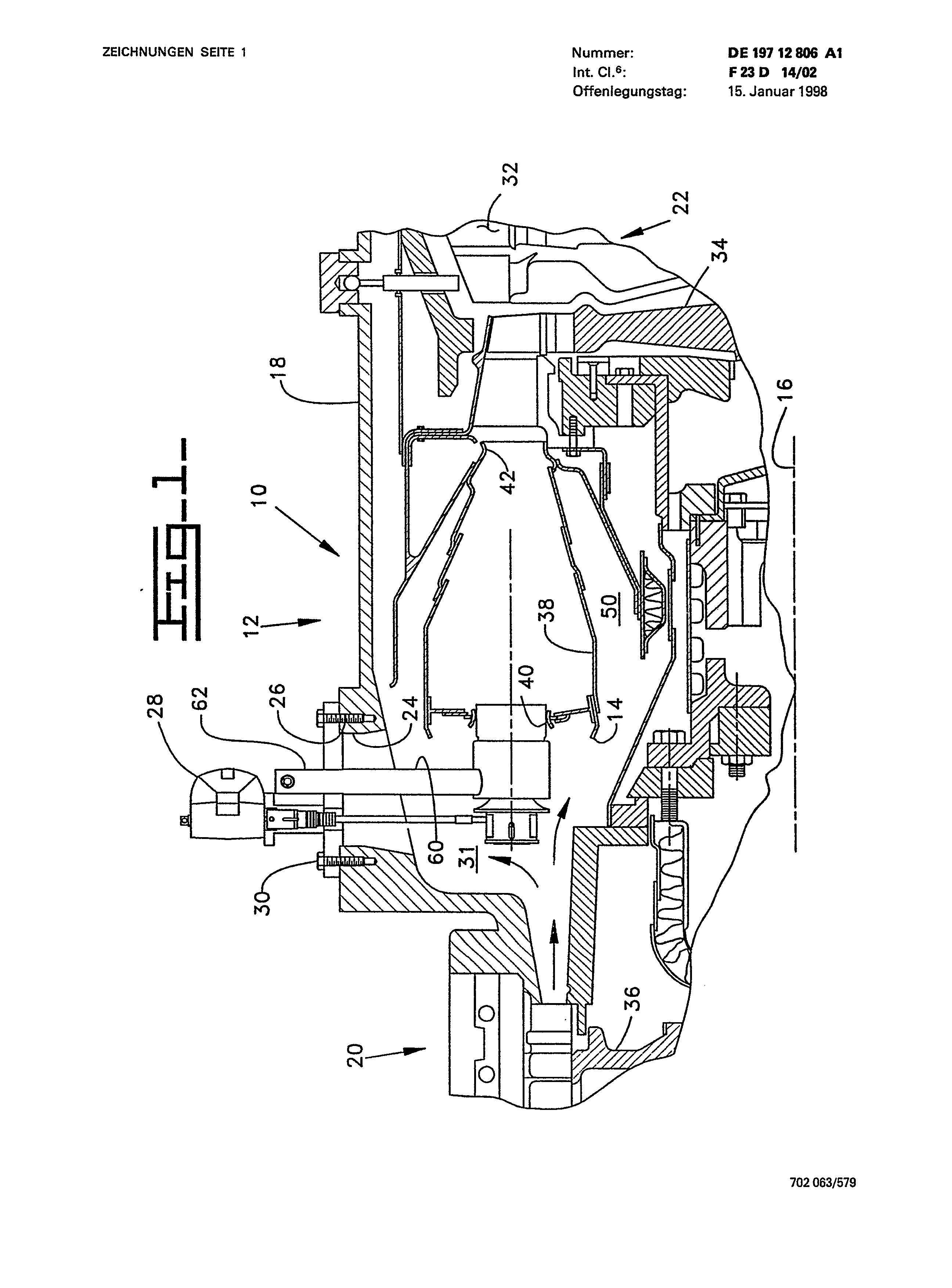

Fig. 1 ist eine Schnittansicht eines Teils eines Gasturbinenmotors, der die vorliegende Erfin-dung verkörpert;

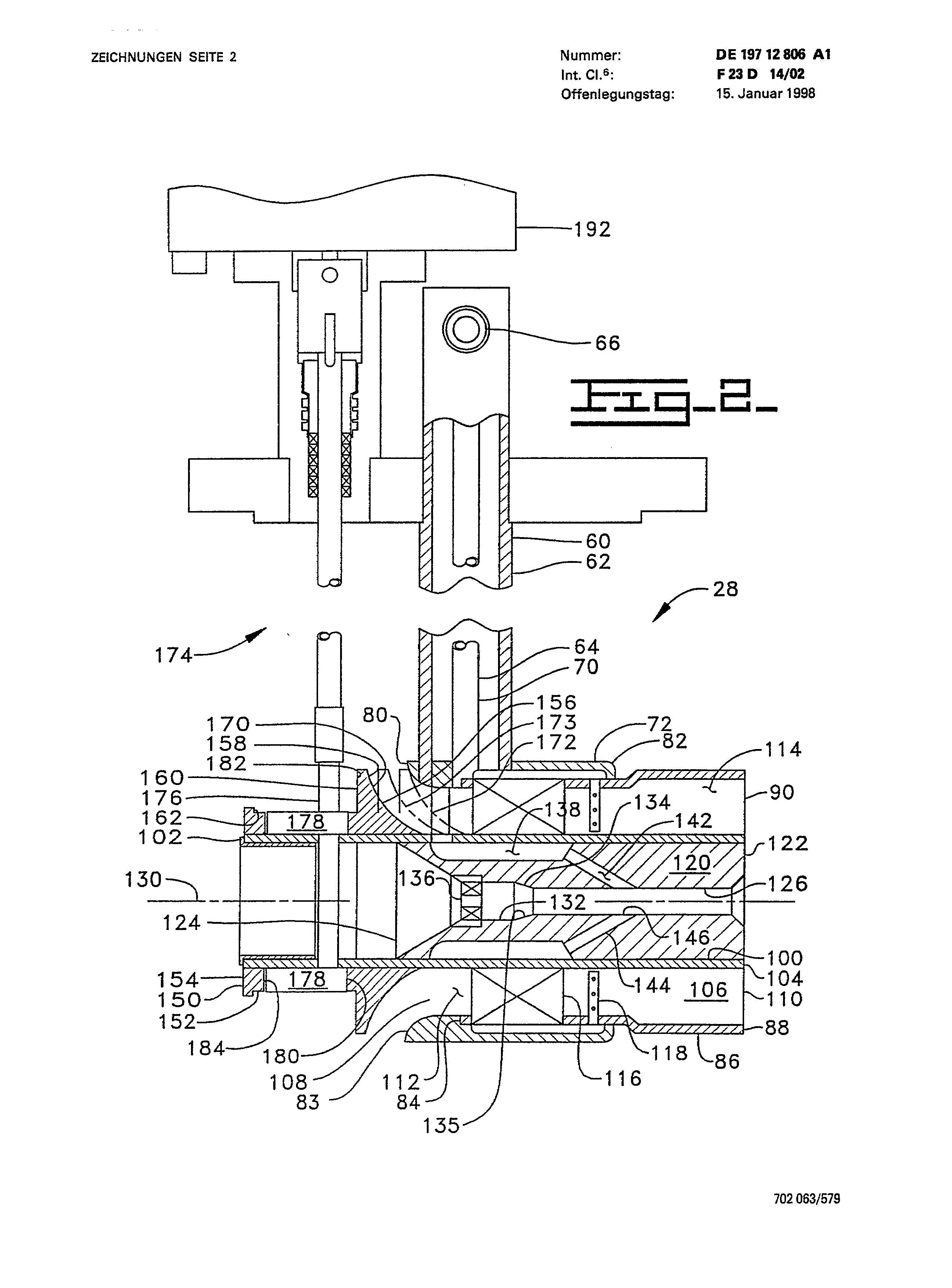

Fig. 2 ist eine vergrößerte Schnittansicht einer Brennstoffeinspritzdüse;

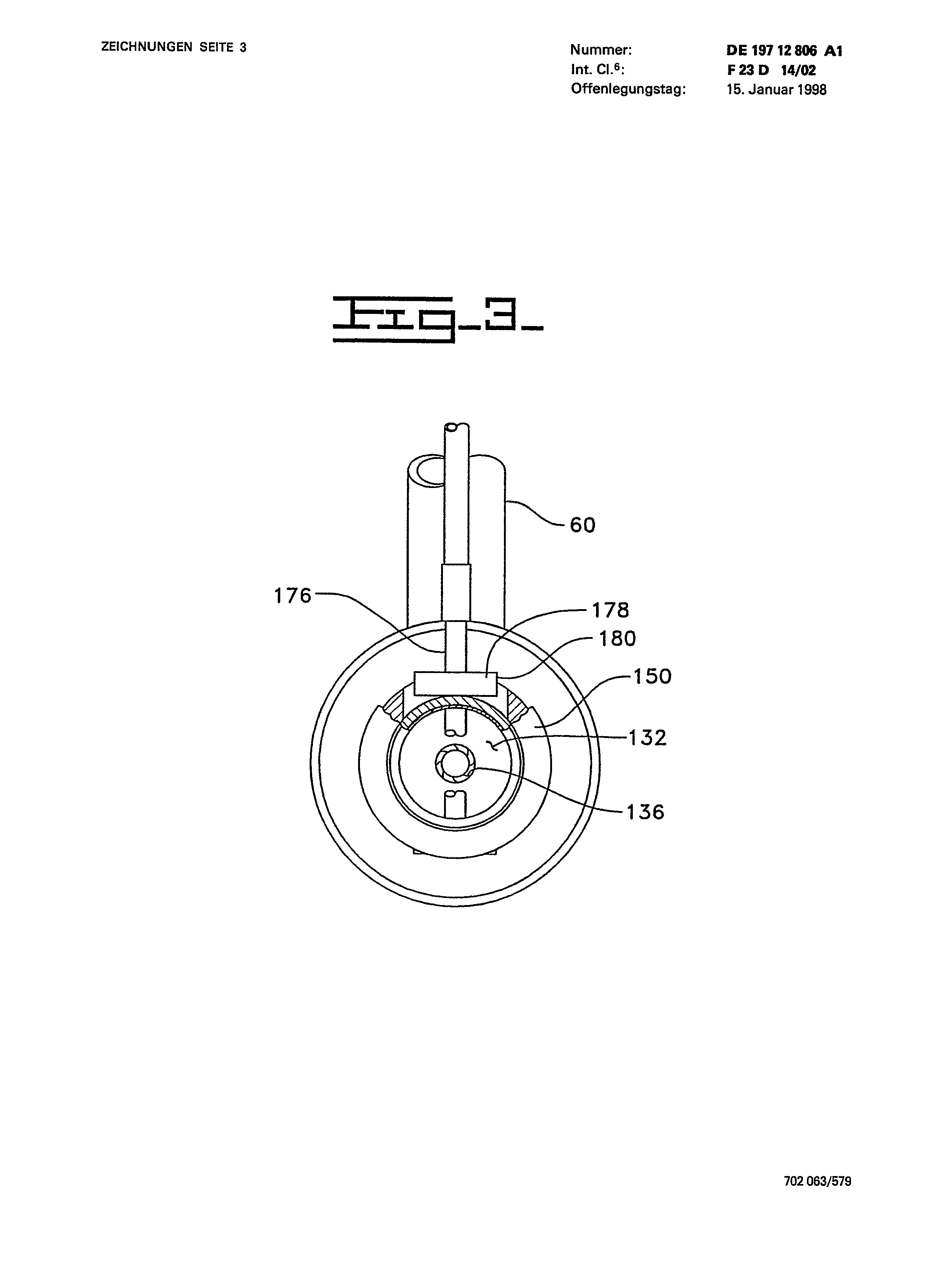

Fig. 3 ist eine vergrößerte Schnittansicht eines Teils der Brennstoffeinspritzdüse, aufgenommen ent-lang der Linie 3-3 der Fig. 2; und

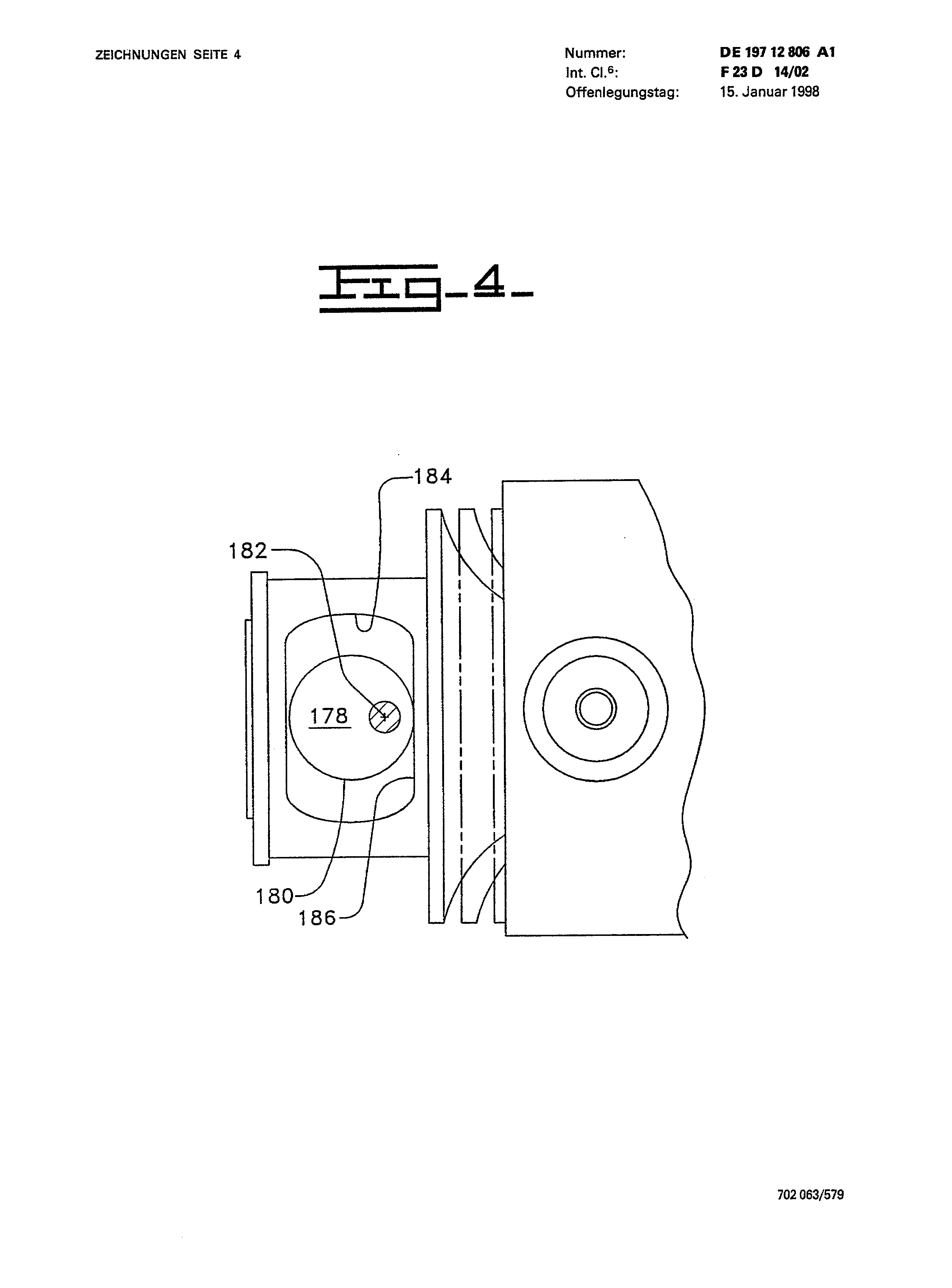

Fig. 4 ist eine vergrößerte Ansicht der Fig. 3.

Mit Bezug auf Fig. 1 weist ein Gasturbinenmotor 10 einen Verbrennungsabschnitt 12 mit einem axial in einer Linie positionierten ringförmigen Brenner 14 darin auf. Als Al-ternative zu dem axial in einer Linie liegenden ringför-migen Brenner 14 könnte der Brennerabschnitt 12 irgendei-ne Bauart eines Brenners aufweisen, wie beispielsweise einen seitenmontierten Brenner oder eine Vielzahl von Rohr- bzw. Kapselbrennern, ohne den Kern der Erfindung zu verändern. Der Gasturbinenmotor 10 besitzt eine Mittel-achse 16 und ein Außengehäuse 18 , welches koaxial um die Mittelachse 16 positioniert ist. Das Gehäuse 18 ist um einen Kompressorabschnitt 20 positioniert, der um die Achse 16 zentriert ist, und ein Turbinenabschnitt 22 ist um die Achse 16 zentriert. Der Brennerabschnitt 12 ist betriebsmäßig zwischen dem Kompressorabschnitt 20 und dem Turbinenabschnitt 22 positioniert. Innerhalb des Gehäuses 18 zwischen dem Kompressorabschnitt 20 und dem Turbinen-abschnitt 22 ist eine Öffnung 24 mit einer Vielzahl von mit Gewinde versehenen Löchern 26 positioniert, die da-herum positioniert sind. Eine Brennstoffeinspritzdüse 28 ist in herkömmlicherweise innerhalb der Öffnung 24 posi-tioniert und am Gehäuse 18 durch eine Vielzahl von Bolzen bzw. Schrauben 30 angebracht, die mit den mit Gewinde versehenen Löchern 26 in Eingriff stehen. Somit ist die Brennstoffeinspritzdüse 28 entfernbar am Gasturbinenmotor 10 angebracht und ist innerhalb eines Luftraums bzw. Rau-mes 31 innerhalb des Gehäuses 18 positioniert. Der Raum 31 ist in Verbindung mit dem Kompressorabschnitt 20 , dem Brennerabschnitt 12 und der Brennstoffeinspritzdüse 28 . Der Turbinenabschnitt 22 weist eine Leistungsturbine 32

mit einer nicht gezeigten Ausgangswelle auf, die damit verbunden ist, um eine Zusatzkomponente anzutreiben, wie beispielsweise einen Generator. Ein weiterer Teil des Turbinenabschnittes 22 weist eine Gaserzeugungsturbine 34 auf, die in treibender Beziehung mit dem Kompressorab-schnitt 20 verbunden ist. Der Kompressorabschnitt 20 weist in dieser Anwendung einen axial gestuften Kom-pressor 36 auf. Wenn der Motor 10 arbeitet, bewirkt der Kompressor 36 , daß ein Fluß von komprimierter Luft zu Verbrennungs- und Kühlzwecken verwendet wird. Als eine Alternative könnte der Kompressorabschnitt 20 einen Ra-dialkompressor oder irgendeine Quelle zur Erzeugung von komprimierter Luft aufweisen.

Wie weiter in Fig. 1 gezeigt, weist der Brennerabschnitt 12 eine mehrstückige Brennerauskleidung 38 mit einer Ein-laßöffnung 40 und einer Auslaßöffnung 42 darin auf. Die Brennerauskleidung 38 wird innerhalb des Motors 10 in herkömmlicher Weise getragen. Unter Druck gesetzte Luft aus dem Kompressorabschnitt 20 wird zum Raum 31 verbunden bzw. geleitet und wird verwendet, um den Außenteil der Brennerauskleidung 38 zu kühlen, und ein Teil der kom-primierten Luft wird durch die Brennstoffeinspritzvor-richtungsdüse 28 vermischt mit Brennstoff geleitet, ver-brennt innerhalb des Brennerabschnittes 12 und tritt aus der Auslaßöffnung 42 zum Turbinenabschnitt aus.

Wie am besten in Fig. 2 gezeigt, weist die Brennstoffein-spritzdüse 28 einen Tragteil 60 mit einer zylindrischen Außenhülle 62 auf, die in der Öffnung 24 innerhalb des Gehäuses 18 positioniert ist. In dieser Anwendung ist in-nerhalb der Hülle 62 ein Rohr 64 für gasförmigen Brenn-stoff positioniert, welches in Verbindung mit einer Ver-sorgung für gasförmigen Brennstoff an einem Einlaßendteil 66 ist. Als eine Alternative könnte die Hülle 62 ein

nicht gezeigtes Rohr für flüssigen Brennstoff aufweisen. Ein Auslaßendteil 70 des Rohres 64 für gasförmigen Brenn-stoff ist in Verbindung mit einem ersten Gehäuse 72 . Das erste Gehäuse 72 besitzt einen im allgemeinen kanalför-migen Querschnitt mit zylindrischer Konfiguration. Das erste Gehäuse 72 weist einen ersten Endteil 80 und einen zweiten Endteil 82 auf. Bei dieser Anwendung besitzt das Äußere bzw. Ende des ersten Endteils 80 eine bogenför-mige Konfiguration, um einen Dichtteil 83 zu definieren, der von einem voreingerichteten Radius definiert wird. Ein erstes Ende 84 eines zweiten Gehäuses 86 ist inner-halb des ersten Gehäuses 72 in dichtender Beziehung mit dem zweiten Endteil 82 des ersten Gehäuses 72 positio-niert. Das zweite Gehäuse 86 besitzt eine zylindrische Konfiguration mit einem zweiten Ende 88 , welches sich axial vom zweiten Endteil 82 des ersten Gehäuses 72 um einen voreingerichteten Abstand erstreckt, und bildet ei-nen Auslaßendteil 90 der Brennstoffeinspritzdüse 28 . In-nerhalb des zweiten Gehäuses 86 ist ein drittes Gehäuse 100 mit einem ersten Ende 102 positioniert, welches sich axial über den Endteil 80 des zweiten Gehäuses 86 hinaus erstreckt, und mit einem zweiten Ende 104 , welches in axialer Ausrichtung mit dem zweiten Ende 88 des zweiten Gehäuses 86 ist. Zwischen dem zweiten Gehäuse 86 und dem dritten Gehäuse 100 ist ein erster ringförmiger Hohlraum 106 definiert, der ein Einlaßende 108 und ein Auslaßende 110 definiert, welches im allgemeinen dem Auslaßendteil 90 der Brennstoffeinspritzdüse 28 entspricht. Bei dieser Anwendung besitzt der erste Hohlraum 106 ein erstes vor-eingerichtetes Querschnittsgebiet 112 nahe dem Einlaßende 108 und ein zweites voreingerichtetes Querschnittsgebiet 114 nahe dem Auslaßende 110 , welches größer ist als das erste voreingerichtete Querschnittsgebiet 112 . Das erste voreingerichtete Querschnittsgebiet und das zweite vor-eingerichtete Querschnittsgebiet besitzen ein Übergangs-

gebiet dazwischen. Eine Verwirbelungsvorrichtung oder ei-ne Vielzahl von Verwirbelungsflügeln 116 sind innerhalb des ersten voreingerichteten Gebietes 112 des ersten Hohlraums 106 positioniert. Und eine Brennstoffliefer-vorrichtung oder eine Vielzahl von Speichen- bzw. Spros-sengliedern 118 , die in Strömungsmittelverbindung mit dem Brennstoff innerhalb des Rohres 64 für gasförmigen Brenn-stoff sind, sind auch innerhalb des ersten voreingerich-teten Gebietes 112 des ersten Hohlraums 106 positioniert, und zwar zwischen der Vielzahl von Verwirbelungsflügeln 116 und dem Auslaßende 110 . Das zweite voreingerichtete Gebiet oder Querschnittsgebiet 114 ist zwischen dem Über-gangsgebiet und dem Auslaßende 110 angeordnet. Innerhalb des dritten Gehäuses 100 ist ein Kernglied 120 mit einem ersten Ende 122 positioniert, welches axial ausgerichtet mit dem Auslaßendteil 90 der Brennstoffeinspritzvorrich-tungsdüse 28 ist, und mit einem zweiten Ende 124 , welches zwischen dem ersten Ende 102 und dem zweiten Ende 104 des dritten Gehäuses 100 angeordnet ist. Das Kernglied 120 besitzt eine Durchgangsbohrung 126 , die darin um eine Einspritzvorrichtungsachse 130 zentriert ist, die einen Teil eines zweiten Hohlraums 132 bildet. Der Rest des zweiten Hohlraums 132 wird innerhalb der Beabstandung zwischen dem zweiten Ende 124 des Körpergliedes 120 und dem ersten Ende 102 des dritten Gehäuses 100 gebildet. Der zweite Hohlraum 132 ist radial innerhalb des ersten Hohlraums 106 positioniert und ist in Verbindung mit dem Raum 31 . Die Durchgangsbohrung 126 besitzt eine abge-schrägte Kontur am ersten Ende 122 und die Durchgangsboh-rung 126 besitzt eine kegelstumpfförmige Kontur am zwei-ten Ende 124 , welche sich vom Ende des Kerngliedes 120 zum Durchmesser der Durchgangsbohrung 126 erstreckt. Die Durchgangsbohrung 126 besitzt einen Teil oder eine Stufe 134 mit vergrößertem Durchmesser, wobei darin die kegel-stumpfförmige Kontur am zweiten Ende 124 und am ersten

Ende 122 angeordnet ist. An einem Ende der Stufe 134 am nächsten gelegen zum ersten Ende 122 ist ein Über-gangsteil 135 . Eine Vielzahl von Verwirbelungsflügeln 136 ist innerhalb der Stufe 134 positioniert. Ein ringförmi-ges Reservoir 138 ist zwischen dem Kernglied 120 und dem dritten Gehäuse 100 ausgebildet. Das ringförmige Reser-voir 138 ist in Strömungsmittelverbindung mit einem Brennstoffdurchlaß 142 , der innerhalb der Außenhülle 62 positioniert ist. Der Brennstoffdurchlaß 142 ist in Strö-mungsmittelverbindung mit einer nicht gezeigten Quelle von gasförmigem Brennstoff. Eine Vielzahl von quergebohr-ten Löchern 144 steht in Verbindung mit dem ringförmigen Reservoir 138 und der Durchgangsbohrung 126 . Ein Ende 146 der Vielzahl von gebohrten Löchern 144 tritt in die Durchgangsbohrung 126 aus und ist zwischen dem Übergangs-teil 136 und dem ersten Ende 122 positioniert. Die Achsen der Vielzahl von gebohrten Löchern 144 sind zur Ein-spritzvorrichtungsachse 130 vorgespannt bzw. geneigt und leiten funktionell Brennstoff zum Auslaßendteil 90 der Brennstoffeinspritzdüse 28 .

Um das dritte Gehäuse 100 herum ist gleitend ein Stößel 150 positioniert. Der Stößel 150 ist, wie er weiter in Fig. 3 gezeigt ist, aus einem im allgemeinen zylindri-schen Körper 152 konstruiert, der einen ersten Endteil 154 am nächsten gelegen zum ersten Ende 102 des dritten Gehäuses 100 definiert. Und einen zweiten Endteil 156 mit einer im allgemeinen kegelstumpfförmigen Konfiguration. Die im allgemeinen kegelstumpfförmige Konfiguration be-sitzt eine bogenförmige Oberfläche darauf, die einen Dichtteil 158 besitzt, der von einem voreingerichteten Radius definiert wird. Der Dichtteil 158 der kegel-stumpfförmigen Konfiguration des Stößels 150 besitzt ei-nen voreingerichteten Radius, der im wesentlichen gleich dem voreingerichteten Radius des Dichtteils 83 des End-

teils 80 des ersten Gehäuses 72 ist. Als eine Alternative könnte die bogenförmige Oberfläche der kegelstumpfförmi-gen Konfiguration am zweiten Endteil 156 durch eine gera-de Oberfläche definiert werden. Eine erste Schulter 160 ist zwischen dem ersten Endteil 154 und dem zweiten End-teil 156 positioniert. Eine zweite Schulter 162 ist zwi-schen der ersten Schulter 160 und dem ersten Endteil 154 positioniert.

Der Stößel 150 ist gleitend entlang der Einspritzvorrich-tungsachse 130 bewegbar, und zwar zwischen einer offenen Position 170 und einer geschlossenen Position 172 , wie durch die gestrichelte Linie in Fig. 2 bezeichnet. In der offenen Position 170 ist der erste Hohlraum 106 in Ver-bindung mit dem Raum 31 , und Luft zur Verbrennung tritt in die Verbrennungs- bzw. Brennerauskleidung 38 durch so-wohl den ersten Hohlraum 106 als auch den zweiten Hohl-raum 132 ein. Während in der geschlossenen Position 172 Luft zur Verbrennung in die Brennerauskleidung 38 nur durch den zweiten Hohlraum 132 eintritt. Wenn somit der Stößel 150 zwischen der offenen Position 170 und der ge-schlossenen Position 172 bewegt wird, wird die Luftmenge zur Verbrennung in einer Vielzahl von voreingerichteten Positionen 173 gesteuert, wobei eine in gestrichelten Li-nien gezeigt ist, wobei jede eine unterschiedliche vor-eingerichtete Rate für einen Fluß von Verbrennungsluft dadurch definiert. Der Stößel 150 ist in eine Vielzahl von Positionen zwischen der offenen Position 170 und der geschlossenen Position 172 bewegbar. Die Bewegung des Stößels 150 wird durch eine Betätigungsvorrichtung 174 durchgeführt. Die Betätigungsvorrichtung 174 weist bei dieser Anwendung, wie am besten in den Fig. 2, 3 und 4 gezeigt, eine Welle 176 auf, und zwar mit einem Paar von Nockengliedern 178 , die daran angebracht sind. Die Nocken-glieder 178 definieren eine Nockenoberfläche 180 und

besitzen eine versetzte Mitte 182 , durch welche die Welle 176 hindurchgeht und an jedem dieser Nockenglieder 178 angebracht ist. Die Nockenglieder 178 sind in einer lang-gestreckten Bohrung 184 positioniert, die innerhalb des Stößels 150 zwischen der ersten Endposition 154 und der zweiten Endposition 156 positioniert ist. Die langge-streckte Bohrung 184 definiert eine Kontaktoberfläche 186 . Eine Drehung der Welle 176 bewirkt, daß die Nocken-oberfläche 180 in Kontakt mit der Kontakt- bzw. Be-rühroberfläche 186 der langgestreckten Bohrung 184 kommt, und eine Bewegung des Stößels 150 aus der geschlossenen Position 172 zur offenen Position 170 und dazwischen wird durchgeführt. In dieser Anwendung bewirkt beispielsweise eine Drehung im Uhrzeigersinn, daß der Stößel 150 sich zur geschlossenen Position 172 hin bewegt, und eine Dre-hung gegen den Uhrzeigersinn bewirkt, daß sich der Stößel 150 zur offenen Position 170 hin bewegt.

Darüber hinaus besitzt die Welle 176 ein Ende, welches sich aus dem Außengehäuse 18 hinaus erstreckt. Die Welle 176 wird in einer bogenförmigen Konfiguration durch einen Drehmechanismus 192 von herkömmlicher Konstruktion ge-dreht. Beispielsweise könnte der Drehmechanismus 192 ei-nen Elektromotor, einen Elektromagnetmechanismus oder ei-nen mechanischen Mechanismus wie beispielsweise eine Zahnrad- bzw. Getriebeanordnung oder eine Nockenanordnung aufweisen. Darüber hinaus kann der Drehmechanismus 192 entweder eine einzige Brennstoffeinspritzvorrichtung 28 aktivieren, oder der Drehmechanismus 192 kann alle oder einen Teil der Brennstoffeinspritzeinheiten 28 aktivie-ren.

Im Betrieb wird der Gasturbinenmotor 10 in herkömmlicher Weise gestartet. Wenn der Motor 10 an Drehzahl zunimmt und wenn die Last- bzw. Leistungsanforderung von der an-

getriebenen Vorrichtung steigt, wird mehr Brennstoff und Luft eingeleitet, um mehr Leistung zu liefern. Beispiels-weise wird das Ausmaß oder die Menge der Luft vom Kom-pressorabschnitt 20 , die in den ersten Hohlraum 106 der Brennstoffeinspritzdüsen 28 eintritt, durch die Betäti-gungsvorrichtung 174 gesteuert. Wenn der Stößel 150 zwi-schen der offenen Position 170 und der geschlossenen Po-sition 172 durch die Betätigungsvorrichtung 174 bewegt wird, wird die Luftmenge zur Unterstützung der Verbren-nung variiert.

Verbrennungsluft vom Raum 31 folgt einem dualen bzw. zweigeteilten Pfad durch die Brennstoffeinspritzdüse 28 . Ein kleiner Teil der Verbrennungsluft tritt in den zwei-ten Hohlraum 132 ein, geht entlang der kegelstumpfför-migen Kontur, was die Geschwindigkeit der Luft steigert und tritt in die Vielzahl von Verwirbelungsvorrichtungen 136 ein. Die Vielzahl von Verwirbelungsvorrichtungen 136 bewirkt, daß die Luft eine Wirbelbewegung annimmt, bevor sie den Übergangsteil 135 berührt, wo die Wirbelbewegung und die Geschwindigkeit der Luft wieder gesteigert wird. Wenn die wirbelnde Luft entlang des zweiten Hohlraums 132 zum ersten Ende 122 des Kerngliedes 120 läuft, wird gas-förmiger Brennstoff darin eingeleitet, und zwar durch die Vielzahl von quergebohrten Löchern 144 und vermischt sich damit vor dem Austreten in die Verbrennungsauskleidung 38 . Die hohe Geschwindigkeit, die wirbelnde Luft und der Brennstoff sehen eine gleichförmige Mischung vor, die ei-ne vollständige und wirkungsvolle Verbrennung innerhalb des Verbrennungsabschnittes 12 unterstützt. Der Hauptteil der Luft zur Unterstützung der Verbrennung tritt in die gesteuerte Öffnung ein, die vom Stößel 150 gebildet wird. Beispielsweise läuft die Luft vom Raum 31 durch die Öff-nung zwischen der bogenförmigen Konfiguration des Endtei-les 80 des ersten Gehäuses 72 und der bogenförmigen Ober-

fläche der kegelstumpfförmigen Konfiguration des zweiten Endteils 156 des Stößels 150 . Wenn der Stößel 150 aus der offenen Position 170 zur geschlossenen Position 172 hin bewegt wird, wird die Luftmenge verringert.

Beim Start- und Aufwärmzustand ist der Stößel 150 in der offenen Position 170 oder nahe der offenen Position posi-tioniert. Somit tritt die maximale Menge an Verbrennungsluft in den ersten Hohlraum 106 ein. Während des Start- und Aufwärmzustandes ist der Motor 10 in einem Betriebs-zustand mit hohen Emissionen und verwendet nur Pilot- bzw. Vorsteuerbrennstoff, der durch die Vielzahl von Lö-chern 144 eingeleitet wird. Auf einem speziellen minima-len Leistungsniveau bewirkt die Betätigungsvorrichtung 174 , daß sich der Stößel 150 zur geschlossenen Position 172 hin in eine der Vielzahl von voreingerichteten Posi-tionen 173 bewegt. An einer Position entlang der Vielzahl von voreingerichteten Positionen 173 wird die Brennstoff-versorgung an das Gas oder die Flüssigkeit vom Vorsteuer-brennstoff zur Vielzahl von Speichen- bzw. Sprossen 118 übertragen. Der gasförmige Brennstoff wird in den ersten Hohlraum 106 durch die Vielzahl von Speichengliedern 118 eingespritzt. Wenn der Stößel 150 zwischen der offenen Position 170 und der geschlossenen Position 172 ist, geht die erforderliche Menge der Verbrennungsluft oder die voreingerichtete Rate der Verbrennungsluft in den ersten Hohlraum 106 . Somit wird das Luft/Brennstoffverhältnis und die Temperatur innerhalb der Brennerauskleidung 38 gesteuert und die Bildung von Stickoxiden, Kohlenmonoxid und unverbranntem Kohlenwasserstoff wird minimiert. Wenn die Last auf dem Motor 10 gesteigert wird, wird die Menge des in den Verbrennungsabschnitt 12 eingespritzen Brenn-stoffes gesteigert, das Brennstoff/Luftverhältnis ändert sich und die Verbrennungstemperatur innerhalb des Bren-nerabschnittes 12 wird gesteigert. Die Folgen der Steige-

rung der Verbrennungstemperaturen bewirken, daß die Tem-peratur der Gase in der Primärzone des Brenners steigt. Um diese Temperaturen zu verringern, wird der Stößel 150 zur offenen Position 170 durch die Betätigungsvorrichtung 174 bewegt. Dies steigert die Menge der Verbrennungsluft, die in den ersten Hohlraum 106 eintritt, und in die Ver-brennungsauskleidung 38 geleitet wird. Um zu beschleuni-gen, muß sich das Luft/Brennstoffverhältnis ändern. Beim Luft/Brennstoffverhältnis steigt die Brennstoffmenge, während die Luft konstant bleibt. Um jedoch die Verbrennungstemperatur und die eventuell folgenden gesteigerten Emissionen von Stickoxid, Kohlenmonoxid und unverbranntem Kohlenwasserstoff zu steuern, während die Verbren-nungstemperaturen im allgemeinen zwischen ungefähr 1480ºC bis 1727ºC liegen, bewegt sich der Stößel 150 dement-sprechend. Die Temperatur der Gase, die in die Primärzone eintreten, oder irgendein anderer geeigneter Betriebspa-rameter (NOx, CO, T5, Druck, usw.) können oft überwacht bzw. aufgezeichnet werden, und zwar direkt oder indirekt, und die Betätigungsvorrichtung 174 steuert die Position des Stößels 150 , um den Pegel von 1480º bis 1727ºC bei-zubehalten. Somit werden die Emissionen über den gesamten Betriebsbereich des Motors 10 gesteuert.

Andere Aspekte, Ziele und Vorteile dieser Erfindung kön-nen aus einem Studium der Zeichnungen, der Offenbarung und der beigefügten Ansprüche erhalten werden.

Zusammenfassend kann man folgendes sagen:Eine Brennstoffeinspritzdüse weist einen ersten Hohlraum mit einem ersten voreingerichteten Querschnittsgebiet und einem zweiten voreingerichteten Querschnittsgebiet auf, welches größer ist als das erste voreingerichtete Quer-schnittsgebiet. Und eine Betätigungsvorrichtung, die an einem Einlaßende des ersten Hohlraums positioniert ist,

und die steuerbar den Fluß eines komprimierten Strömungs-mittels durch die Brennstoffeinspritzdüse variiert. Die Brennstoffeinspritzdüse weist weiter einen zweiten Hohl-raum mit einem Fluß von komprimiertem Strömungsmittel auf, welches dadurch fließt.

1. Brennstoffeinspritzdüse, die eine Achse definiert, und folgendes aufweist:einen ersten Hohlraum, der um die Achse zentriert ist und ein Einlaßende und ein Auslaßende definiert, wo-bei der erste Hohlraum ein erstes voreingerichtetes Quer-schnittsgebiet besitzt, welches nahe dem Einlaßende posi-tioniert ist, und ein zweites vorein-gerichtetes Quer-schnittsgebiet, welches nahe dem Auslaßende positioniert ist;eine Brennstoffliefervorrichtung, durch welche Brennstoff in den ersten Hohlraum eingeleitet wird, wobei sie in dem ersten voreingerichteten Querschnittsgebiet des ersten Hohlraums positioniert ist;eine Verwirbelungsvorrichtung, durch welche Verbren-nungsluft verwirbelt wird, bevor Brennstoff in die Ver-brennungsluft eingeleitet wird und die innerhalb des er-sten voreingerichteten Querschnittsgebietes des ersten Hohlraums positioniert ist;einen zweiten Hohlraum, der um die Achse zentriert ist, und der radial innerhalb des ersten Hohlraums posi-tioniert ist, wobei durch den zweiten Hohlraum während des Betriebs der Brennstoffeinspritzdüse ein Fluß von Verbrennungsluft durch den zweiten Hohlraum fließt; undeine Betätigungsvorrichtung, die radial um den zwei-ten Hohlraum herum positioniert ist, und eine offene Po-sition und eine geschlossene Position definiert, wobei die Betätigungsvorrichtung betriebsmäßig in eine Vielzahl von voreingerichteten Positionen zwischen der offenen Po-sition und der geschlossenen Position bewegbar ist, wobei die Betätigungsvorrichtung am Einlaßende des ersten Hohl-raums positioniert ist.

2. Brennstoffeinspritzdüse nach Anspruch 1, wobei das zweite voreingerichtete Querschnittsgebiet des ersten Hohlraums größer ist als das erste voreingerichtete Quer-schnittsgebiet des ersten Hohlraums.

3. Brennstoffeinspritzdüse nach Anspruch 1 oder 2, wo-bei der erste Hohlraum durch ein erstes Gehäuse mit einem Endteil gebildet wird, der einen Dichtteil darauf defi-niert.

4. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 3, wobei der Dichtteil eine bogenförmige Konfiguration besitzt, die von einem Radius definiert wird.

5. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 4, wobei die Betätigungsvorrichtung einen Endteil darauf besitzt, der einen Dichtteil besitzt, der auf dem Endteil definiert ist.

6. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 5, wobei der Dichtteil durch einen Radius definiert wird.

7. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 6, wobei der Radius, der den Dichtteil auf dem ersten Gehäuse bildet, und der Radius, der den Dichtteil auf dem Endteil der Be-tätigungsvorrichtung bildet, im wesentlichen gleich sind.

8. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 5, wobei der

Endteil der Betätigungsvorrichtung eine im allgemeinen kegelstumpfförmige Konfiguration besitzt.

9. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 1, wobei der zweite Hohlraum innerhalb eines Körpergliedes posi-tioniert ist, welches ein erstes Ende und ein zweites En-de definiert, und wobei verbrennbarer Brennstoff in den zweiten Hohlraum zwischen dem ersten Ende und dem zweiten Ende eingeleitet wird.

10. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 9, wobei der zweite Hohlraum eine Vielzahl von Verwirbelungsflügeln besitzt, die darin zwischen dem ersten Ende und dort wo der verbrennbare Brennstoff eingeleitet wird, positio-niert sind.

11. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 9, wobei der verbrennbare Brennstoff in den zweiten Hohlraum in einem Winkel eingeleitet wird, der zur Achse der Brennstoffein-spritzdüse vorgespannt bzw. geneigt ist.

12. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 1, wobei das erste voreingerichtete Querschnittsgebiet und das zweite voreingerichtete Querschnittsgebiet ein Übergangsgebiet dazwischen besitzen.

13. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 1, wobei die Brennstoffliefervorrichtung eine Vielzahl von Speichen- bzw. Sprossengliedern aufweist, durch die nur gasförmiger Brennstoff in den ersten Hohlraum eingeleitet wird.

14. Brennstoffeinspritzdüse nach einem der vorhergehen-den Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 1, wobei der erste Hohlraum ein ringförmiger Hohlraum ist.