Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Laserlichtquelle

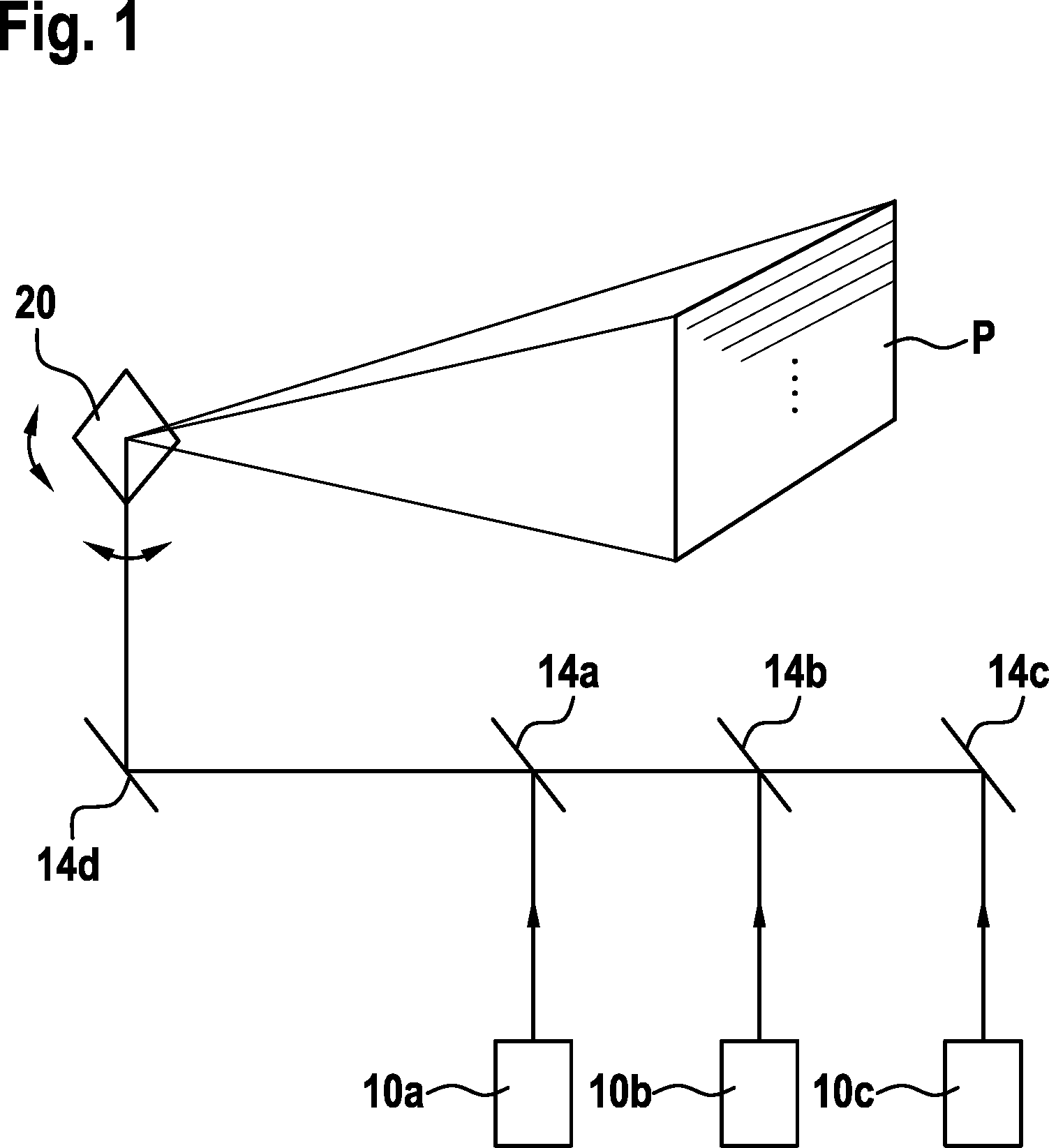

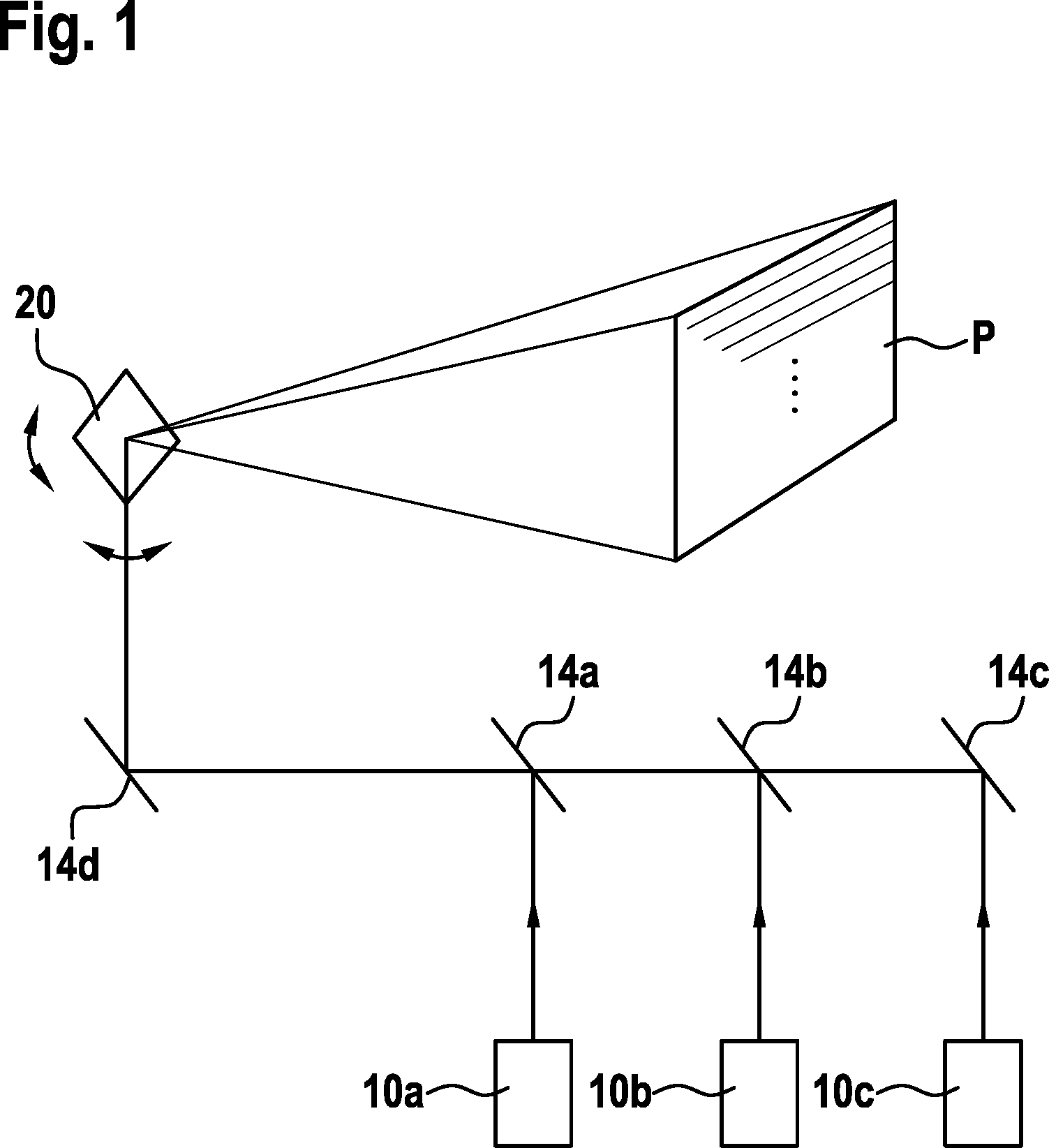

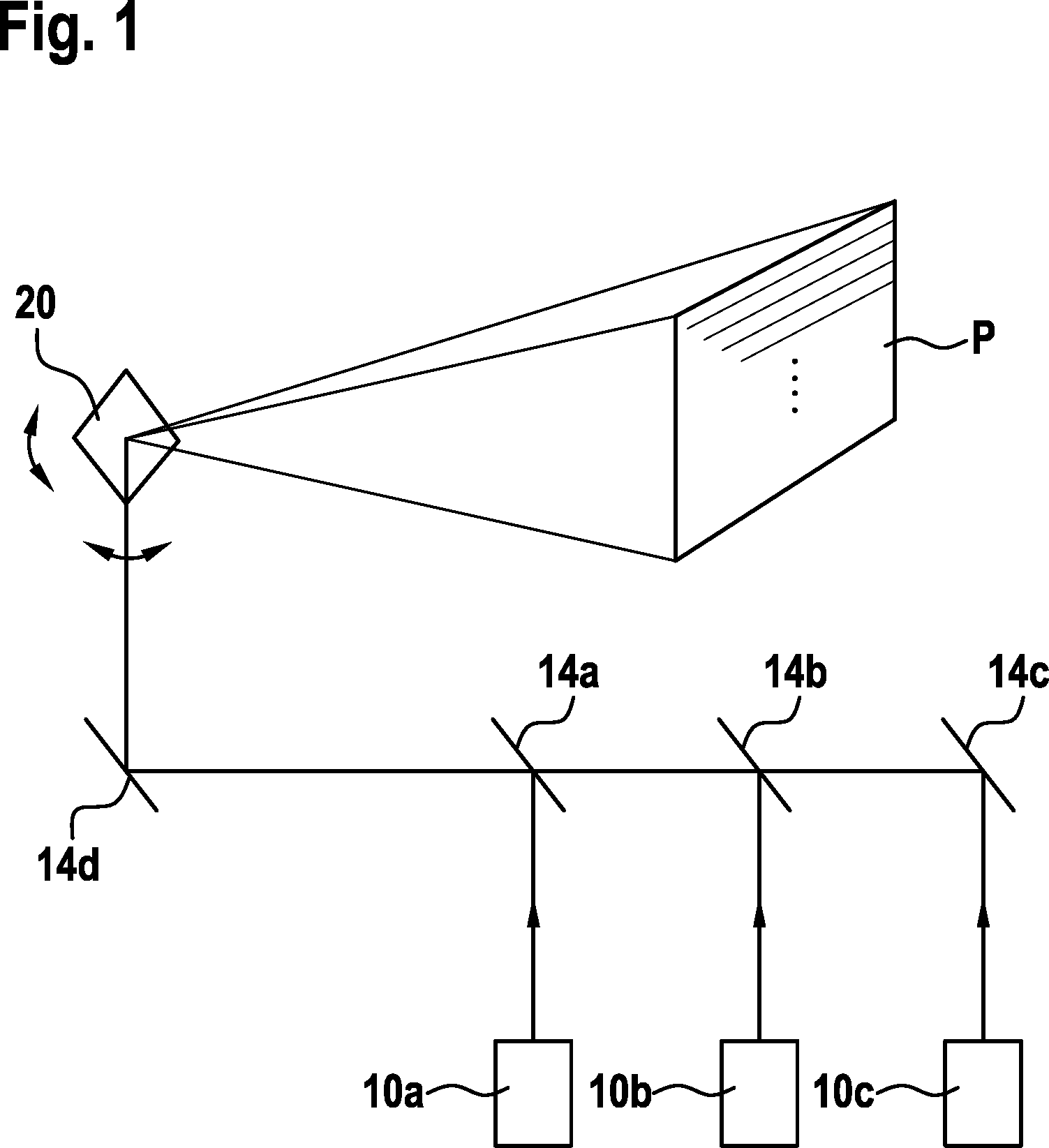

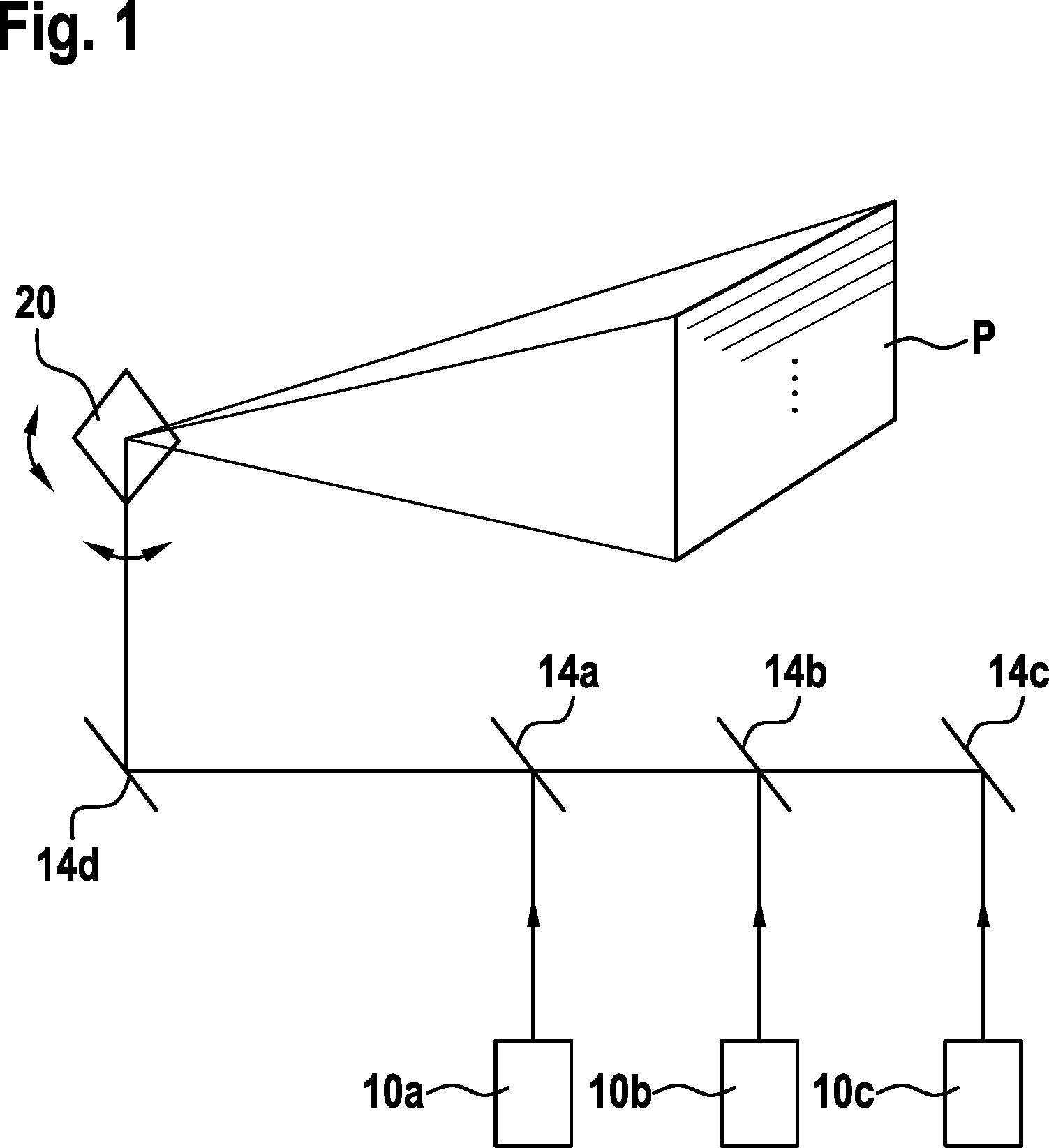

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Betreiben einer Laserlichtquelle. Laserprojektoren mit einer eine Projektionsfläche abtastenden Mikrospiegeleinheit (engl. Scanning Mirror Laser Projector) sind bekannt. Die genannten Mikrospiegeleinheiten werden in naher Zukunft eine wichtige Rolle in Projektionseinrichtungen, insbesondere in miniaturisierten Projektoren für mobile Geräte (z.B. Mobiltelefone, Smartphones, Notebooks, usw.) spielen. Unter den verschiedenen Technologien, die zur Ausbildung eines Pico-Projektors verwendet werden, bieten Laser-Scanning-Einrichtungen einige Vorteile, wie zum Beispiel eine kleine Bauform und eine gesteigerte Effizienz aufgrund der Tatsache, dass Laserlicht nur dann emittiert wird, wenn es tatsächlich gebraucht wird. Vorteilhaft sind die erzeugten Bilder aufgrund der von Laserquellen stammenden hellen Farben sehr hell. Ein bekannter Nachteil von als Laserlichtquellen verwendeten Laserdioden ist ihre Sensitivität auf Temperaturänderungen, wodurch mit steigender Betriebstemperatur der Laserdioden eine optische Ausgangsleistung sinkt. Daraus können nachteilig erheblich reduzierte Bildqualitäten mit verfälschten Farbschemen resultieren. Insbesondere in einigen mobilen Einrichtungen mit hohen Helligkeitsanforderungen verschlechtert mit steigender Projektionsdauer ein Selbstaufheizungs-Effekt der Laserdioden mit beschränkter Wärmeabfuhrmöglichkeit die Anzeigequalität, beispielsweise auch hinsichtlich der Helligkeit und des Weißabgleichs. Um dies zu kompensieren, wird typischerweise eine Temperaturänderung detektiert und ein Betriebsstrom der Laserdiode entsprechend angepasst, um eine Kohärenz zwischen Bilddaten und der optischen Anzeige zu erhalten. Für den Fall, dass die Helligkeit des Bildes trotz sich ändernder Temperatur konstant gehalten wird, kann ein Projektor nahe an seiner Leistungsgrenze betrieben werden. Es besteht ein Bedürfnis nach einer Laserdiode mit einer über ihre Betriebsdauer weitgehend konstanten optischen Ausgangsleistung. Gemäß einem ersten Aspekt wird mit der Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer Laserlichtquelle bereitgestellt, welches folgende Schritte aufweist: Gemäß einem zweiten Aspekt wird mit der Erfindung eine Ansteuervorrichtung für eine Laserlichtquelle geschaffen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Ansteuervorrichtung eine Kompensationseinrichtung aufweist, mittels der ein Strom der Laserlichtquelle an eine sich ändernde Temperatur der Laserlichtquelle während eines Betriebs der Laserlichtquelle anpassbar ist. Bevorzugte Ausführungsformen der Verfahren und der Vorrichtung sind Gegenstand von Unteransprüchen. Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Verfahren in einer Rücklaufphase eines Laserstrahls der Laserlichtquelle durchgeführt wird. Dies bietet den Vorteil eines Ausnutzens einer „Totzeit“ für den Laserstrahl, wobei in dieser Totzeit die erfindungsgemäße Kompensation durchgeführt wird. In dieser Totzeit ist der Laserstrahl abgeschaltet, so dass dadurch keine Interferenzen auf der Anzeige auftreten können. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass die Rücklaufphase eine vertikale Rücklaufphase des Laserstrahls der Laserdiode ist. Auf diese Weise wird die vertikale Totzeit des Laserstrahls ausgenutzt, die gegenüber der horizontalen Totzeit den Vorteil aufweist, dass sie länger ist und dadurch mehr Zeit für die erfindungsgemäße Temperaturkompensation zur Verfügung steht. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass in Schritt a) der Strom unterhalb eines Schwellwertstroms der Laserlichtquelle liegt. Hier wird vorteilhaft die Tatsache ausgenutzt, dass dadurch keine optische Ausgabe auf der Projektionsfläche zu sehen ist, wodurch eine Kompensation für den Anwender unsichtbar ist und die Kompensation dadurch weitgehend unbemerkt im Hintergrund durchgeführt wird. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass in Schritt a) eine Höhe des Stroms im Wesentlichen gleich bleibend und fest vorgegeben ist. Dies ermöglicht vorteilhaft eine einfache Ermittlung der Temperatur der Laserlichtquelle aufgrund eines eindimensionalen mathematischen Zusammenhangs zwischen einer Temperatur und einer elektrischen Spannung an der Laserlichtquelle. Dadurch können zudem vorteilhaft sehr genaue Resultate für die Temperatur erzielt werden. Eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass das Verfahren in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt wird, die in der Größenordnung von Sekunden liegen. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Temperatur der Laserlichtquelle während des Betriebs eher langsam ändert, muss man die Temperaturkompensation auch nicht allzu oft machen. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass ein Alterungseffekt der Laserlichtquelle berücksichtigt wird, wobei in Schritt a) nach einer langen Betriebsdauer ein neuer mathematischer Zusammenhang zwischen elektrischer Spannung und Temperatur ermittelt wird. Dadurch kann vorteilhaft der Alterungseffekt der Laserlichtquelle berücksichtigt werden, der in der Regel mit sich bringt, dass nach vielen Betriebsstunden (in der Regel mehrere Tausend) zum Bereitstellen einer gleichbleibenden optischen Ausgangsleistung ein erhöhter Schwellwertstrom benötigt wird. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass das Verfahren für mehrere Laserlichtquellen (1) getrennt durchgeführt wird, wobei das Verfahren für jede Laserlichtquelle nacheinander durchgeführt wird. Dies bietet den Vorteil, dass jede Laserdiode individuell kompensiert werden kann, wodurch ein Weißabgleich vorteilhaft sehr ausgeglichen ausgebildet ist. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass die Laserlichtquelle eine Laserdiode ist. Dies bietet den Vorteil, dass eine Laserlichtquelle in Form einer Laserdiode von der erfindungsgemäßen Kompensation profitiert. Nachdem diese Laserlichtquellen sehr anfällig für den Temperaturvariationseffekt sind, kommt den Laserdioden die Erfindung in besonderer Weise zugute. Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Ansteuervorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass mittels der Kompensationseinrichtung ein elektrischer Spannungsabfall an der Laserlichtquelle ermittelbar ist, der zu einer Ermittlung einer Temperatur der Laserlichtquelle verwendet wird, wobei mittels der Temperatur ein Strom für eine konstante optische Ausgangsleistung der Laserlichtquelle einstellbar ist. Vorteilhaft wird dadurch ein mathematischer Zusammenhang zwischen einer elektrischen Spannung und einer Betriebstemperatur zum Einstellen eines Betriebsstroms der Laserlichtquelle ausgenutzt. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Ansteuervorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Kompensationseinrichtung mehrere unterschiedliche Laserlichtquellen kompensierbar sind, wobei eine Temperaturkompensation pro Farbe der Laserlichtquelle unterschiedlich je nach Erfordernis kompensierbar ist. Auf diese Weise kann vorteilhaft eine gute Qualität des Weißabgleichs der Laserlichtquellen bereitgestellt werden. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Ansteuervorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Ansteuervorrichtung eine ersten Laserlichtquelle in Form einer roten Laserdiode, eine zweite Laserlichtquelle in Form einer grüner Laserdiode und eine dritte Laserlichtquelle in Form einer blauer Laserdiode temperaturkompensierbar sind. Dadurch wird vorteilhaft das erfindungsgemäße Verfahren auf unterschiedliche Laserdioden spezifisch angewendet, wodurch im Ergebnis eine hohe Anzeigequalität aufgrund temperaturkompensierter Laserdioden erreichbar ist. Ein besonderer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass durch eine Kompensation eines Temperatureffekts eine optische Ausgangsleistung der Laserdiode über Ihre Betriebsdauer im Wesentlichen konstant gehalten werden kann. Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass es quasi im Hintergrund vollkommen unbemerkt für den Anwender durchgeführt wird, wodurch eine Benutzungsqualität eines Projektors in keiner Weise beeinträchtigt ist. Die Ermittlung des Spannungsabfalls und die Ableitung bzw. Ermittlung der Temperatur in den Schritten a) und b) erfolgen vorteilhaft in einem zeitlichen Rhythmus, der höchstens einem Bild-Takt entspricht, aber mindestens so oft ausgeführt wird, dass zu erwartende Temperaturänderungen zwischen zwei Messungen zu keinen erkennbar geänderten Farbeindrücken führen. Vorteilhafterweise wird die erfindungsgemäße Kompensation für jede Laserlichtquelle getrennt durchgeführt, so dass im Ergebnis ein konstanter Weißabgleich aller Farben erhalten wird. Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend anhand von Ausführungsformen mit Bezug auf die Figuren erläutert. Dabei bilden alle beschriebenen oder dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Patentansprüchen oder deren Rückbeziehung, sowie unabhängig von ihrer Formulierung bzw. Darstellung in der Beschreibung bzw. in den Figuren. Die Figuren sind vor allem dazu gedacht, die erfindungswesentlichen Prinzipien zu verdeutlichen. In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche bzw. funktionsgleiche Elemente. Es zeigen: Die optische Ausgangsleistungsvariation aufgrund der Temperaturänderung führt letztlich zu einer Verschlechterung der Bildqualität auf der Anzeige bzw. der Projektionsfläche P. Zunächst wird aufgrund des Selbstheizungseffekts der Laserdiode oder aufgrund von Änderungen der Umgebungstemperatur im System eine Display- bzw. Projektionsflächenhelligkeit verringert. Zusätzlich kann aufgrund der Tatsache, dass intrinsische Unterschiede zwischen roten, blauen und grünen Laserdioden existieren, ein Leistungsverhältnis zwischen den Farben variieren, was in einem gestörten Farbschema resultiert. Letztlich ist also auch ein „Weißabgleich“ verschlechtert. Die nachfolgende mathematische Gleichung beschreibt die theoretische Beziehung zwischen einem elektrischen Strom, einer elektrischen Spannung und einer Temperatur einer Laserdiode: mit den Parametern: Gemäß der intrinsischen Eigenschaft von Laserdioden sinkt ein Wert der elektrischen Spannung über den Dioden mit der Temperatur und mit dem speisenden Strom, d.h. in mathematischer Form hat man folgende Beziehung: In den meisten Fällen ist dieser U-T Verlauf im Wesentlichen linear oder kann als linear mit einem akzeptierbaren Fehlerbereich für spezifische Anwendungen angesehen werden. Daher kann die Betriebstemperatur von Laserdioden aus der gemessenen Vorwärtsspannung über der Diode (T = g´(U)) abgeleitet werden, wie es zum Beispiel in Unter Bezugnahme auf Mit der auf diese Weise abgeleiteten Temperaturinformation kann mittels der Verläufe von Das beschriebene Kompensationsverfahren wird vorzugsweise für jede einzelne Laserdiode 10a, 10b, 10c individuell ausgeführt. Vorteilhaft kann auf diese Weise, solange die optische Ausgangsleistung jeder individuellen Farbe konstant gehalten werden kann, auch eine Weißabgleichs-Problematik eines kompletten Lasermoduls gelöst werden. Damit eine dynamische Online-Temperaturkompensation durchgeführt werden kann, ist es erforderlich, eine Offline-Charakterisierung durchzuführen, um bereits vorab Charakteristika der Laserdiode zu erhalten. Die Kalibrierungsprozedur umfasst dabei folgende zwei Schritte: Andernfalls muss die Charakterisierung bei variierenden Strömen durchgeführt werden, was jedoch zu komplexeren T-U-I-Charakterisierungen führt. Der zweite Schritt zielt darauf ab, die optische Ausgangsleistung der Laserdiode 10a, 10b, 10c in Relation zu Strömen bei unterschiedlichen Temperaturen zu charakterisieren (siehe Diese zwei Schritte werden benutzt, um eine optische Ausgangsleistung der Laserdiode während des Betriebs zu kompensieren, nachdem die Temperatur der Laserdiode im ersten Schritt aus einer Spannungsmessung abgeleitet worden ist. Vorzugsweise berücksichtigt das beschriebene Verfahren auch einen Alterungseffekt der Laserdiode. Nach einer gewissen Zeit (normalerweise in der Größenordnung von mehreren tausenden Stunden) kann die optische Ausgangsleistungs-Effizienz von Laserdioden erheblich reduziert sein, wobei auch Eigenschaften von elektrischen Spannungsverläufen der Laserdioden variieren können. Daher kann in einigen Anwendungen die Laserdiode nach langen Betriebsdauern re-charakterisiert werden, um den Temperatur-Kompensationsalgorithmus an den Alterungseffekt der Laserdiode anzupassen. Eine praktische Implementierung des Verfahrens wird nachfolgend mit Bezug auf die Um nicht mit der Projektionsfläche P zu interferieren, werden die beschriebenen Temperatur-Kompensationsmethoden vorzugsweise in der vertikalen Rücklaufregion 19 durchgeführt. Vorteilhaft steht nämlich in der vertikalen Rücklaufregion 19 wesentlich mehr Zeit zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Verfügung, nachdem eine Oszillation von Vertikalspiegeln für den Laserstrahl wesentlich niederfrequenter (beispielsweise mit ca. mit 60 Hz) erfolgt als eine Oszillation von Horizontalspiegeln (beispielsweise mit ca. mit 20 kHz). Die Kompensationseinrichtung 16 empfängt von der Bilddatenleitung ein Synchronisationssignal über eine Synchronisationsleitung 17, und signalisiert dadurch einen Start der Rücklaufregion und der Vorwärtsspannungsmessung an den Laserdioden 10a, 10b, 10c an. Nach dem Zuordnen der erhaltenen Vorwärtsspannung zur Temperaturinformation wird der Lasertreiber 15 auf den Schwellwert und die Skalierungsregister eingestellt, um eine optische Ausgangsleistung der Laserdiode 10a, 10b, 10c trotz Temperaturänderung konstant zu halten. Dies kann entweder von der zentralen Recheneinrichtung 11 mittels Software oder durch spezifische Hardwareeinrichtungen erreicht werden, was in der In einem Schritt 201 wird die Temperaturkompensation zu Beginn der Rücklaufregion (vorzugsweise in der vertikalen Rücklaufregion 19) getriggert. Dieser Schritt erfordert eine Übermittlung einer Zeitinformation mittels der Bilddatenleitung. In einem Schritt 202 wird der Ausgangsstrom, der in die Laserdiode 10a, 10b, 10c während der Temperaturmessung eingespeist wird, auf einen vordefinierten Wert gesetzt. Typischerweise wird dieser Wert relativ klein, vorzugsweise unterhalb eines Schwellwertstroms der Laserdiode 10a, 10b, 10c gewählt, um keine sichtbaren und störenden Interferenzen in der Rücklaufregion zu erzeugen. Ein bestimmter Strom kann durch zeitweises Setzen des Ausgangs-DAC (bestehend z.B. aus Schwellwert-DAC und Farb-DAC) im Lasertreiber 15 oder durch die zentrale Recheneinrichtung 11 oder von der Lasertreiber-Steuerungseinrichtung 12 oder mittels eines autonomen Lasertreibers 15 erreicht werden, vorausgesetzt, dass der Lasertreiber 15 das Synchronisationssignal empfangen kann, welches die Rücklaufregion auf der Bilddatenleitung anzeigt. Der Schritt 202 ist optional und wird nur ausgeführt, wenn für die Anwendung ein fester, vordefinierter Treiberstrom für die Laserdiode 10a, 10b, 10c vorgesehen ist. In einem Schritt 203 wird die Vorwärtsspannung über der Laserdiode 10a, 10b, 10c bei einer bestimmten Betriebstemperatur der Laserdiode 10a, 10b, 10c gemessen und kann als ein Digitalwert erhalten werden. In einem Schritt 204 wird die Temperaturinformation aus der gemessenen Spannung oder aus der gemessenen Spannung plus dem Diodenstrom unter den Charakterisierungs-Bedingungen abgeleitet. Die Charakterisierungs-Bedingungen können in jeglichen praktischen, bekannten Formen implementiert werden, beispielsweise als Formeln, Nachschlagetabellen (engl. Look up tables) oder als mathematische Gleichungen. In einem Schritt 205 kann entsprechend den Charakterisierungsbedingungen ein Kompensationsaufwand zum Schwellwertstrom der Laserdiode 10a, 10b, 10c bestimmt werden. Dieser Kompensationsaufwand wird zum gerade eingespeisten Schwellwertstrom, der vom Lasertreiber 15 geliefert wird, addiert und der aktualisierte Wert wird in den Lasertreiber-Schwellwert-DAC geschrieben. Um ein Blinken bzw. Aufblitzen der Projektionsfläche P, welches von einer plötzlichen Stromänderung herrührt, zu vermeiden, wird die Kompensation auf den Schwellwert-DAC allmählich verlaufend angewendet. Falls erforderlich, kann die Steigung der optischen Ausgangsleistung gegenüber den Stromverläufen bei verschiedenen Temperaturen durch Ändern der Skalierung des Farb-DACs im Lasertreiber 15 entsprechend angepasst werden. In einem Schritt 206 wird gewartet, bis die nächste Temperaturkompensation fällig und ein Schleifendurchlauf wieder von vorne begonnen wird. Die gesamte Prozedur sollte normalerweise nicht mit einer allzu hohen Frequenz zyklisch wiederholt werden, nachdem sich die Laserdioden 10a, 10b, 10c im Betrieb unter Beachtung geeigneter Wärmeabfuhr-Maßnahmen und mit üblichen Anzeigemustern nicht allzu schnell erwärmen. Deshalb kann die Temperaturkompensation im praktischen Betrieb z.B. jeweils nach mehreren 100 ms oder sogar jeweils erst nach mehreren Sekunden durchgeführt werden, wodurch vorteilhaft Rechenleistung eingespart werden kann. In einem Worst-Case-Szenario kann es aber auch für jedes einzelne Bild, d.h. in jeder vertikalen Rücklaufregion durchgeführt werden. Die erfindungsgemäße Temperaturkompensation wird in einem System mit mehreren Laserdioden für alle Laserdioden entsprechend ihren Primärfarben spezifisch durchgeführt. Zusammenfassend werden mit der vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung und ein Verfahren bereitgestellt, welche einen systematischen Mechanismus bereitstellen, um eine Temperaturabhängigkeit einer optischen Ausgangsleistung von Laserdioden zu mildern. Die Kompensation wird periodisch in der Rücklaufregion des Laser-Scanning-Projektors durchgeführt, was zu einer minimalen und nicht sichtbaren Interferenz auf der Projektionsfläche P führt. Verglichen mit herkömmlichen Temperaturkompensations-Maßnahmen, beispielsweise eines Ansatzes mit dem Befestigen von Thermistoren nahe den Laserdioden zum Zwecke von Temperaturmessungen, oder Fotosensoren, um Änderungen in einer optischen Ausgangsleistung aufgrund von Temperaturänderungen zu erkennen, hat die vorgeschlagene Lösung den Vorteil, dass sie keinerlei externe Sensorkomponenten erfordert und wenig Interferenzen auf der Projektionsfläche sowie eine genauere Messung und dadurch Kompensation erzielt. Gegenüber herkömmlichen Methoden lässt sich die Temperaturkompensation somit mit weniger Bauelementen realisieren. Obwohl die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, ist sie nicht darauf beschränkt. Beispielsweise ist es auch denkbar, dass die Erfindung auf andere Lichtquellen als die vorstehend beschriebenen Laserdioden angewendet werden kann. Der Fachmann wird also die beschriebenen Merkmale der Erfindung in geeigneter Weise abändern oder miteinander kombinieren, ohne vom Kern der Erfindung abzuweichen. Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen. Verfahren zum Betreiben einer Laserlichtquelle (10a) aufweisend die Schritte: a) Zyklisches Ermitteln eines elektrischen Spannungsabfalls an der Laserlichtquelle (10a) durch Bestromen der Laserlichtquelle (10a); b) Zyklisches Ermitteln einer Temperatur der Laserlichtquelle (10a) aus dem ermittelten elektrischen Spannungsabfall mittels eines vorab ermittelten ersten mathematischen Zusammenhangs aus elektrischer Spannung und Temperatur der Laserlichtquelle (10a); c) Ermitteln eines Stroms, der bei jedem ermittelten Temperaturwert eine im Wesentlichen konstante optische Ausgangsleistung der Laserlichtquelle (10a) bewirkt, mittels eines zweiten mathematischen Zusammenhangs aus optischer Ausgangsleistung und Strom; und d) Bestromen der Laserlichtquelle (10a) mit diesem Strom. Verfahren zum Betreiben einer Laserlichtquelle (10a) aufweisend die Schritte: Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verfahren in einer Rücklaufphase eines Laserstrahls der Laserlichtquelle (10a) durchgeführt wird. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Rücklaufphase eine vertikale Rücklaufphase des Laserstrahls der Laserlichtquelle (10a) ist. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei in Schritt a) der Strom unterhalb eines Schwellwertstroms der Laserlichtquelle (10a) liegt. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in Schritt a) eine Höhe des Stroms im Wesentlichen gleichbleibend und fest vorgegeben ist. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Verfahren in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt wird, die in der Größenordnung von Sekunden liegen. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein Alterungseffekt der Laserlichtquelle (10a) berücksichtigt wird, wobei in Schritt a) nach einer langen Betriebsdauer der Laserlichtquelle (10a) ein neuer mathematischer Zusammenhang zwischen elektrischer Spannung und Strom ermittelt wird. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Verfahren für mehrere Laserlichtquellen (10a, 10b, 10c) getrennt durchgeführt wird, wobei das Verfahren für jede Laserlichtquelle (10a, 10b, 10c) nacheinander durchgeführt wird. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Laserlichtquelle (10a, 10b, 10c) eine Laserdiode ist. Ansteuervorrichtung (100) für eine Laserlichtquelle (10a, 10b, 10c), dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuervorrichtung (100) eine Kompensationseinrichtung (16) aufweist, mittels der ein Strom der Laserlichtquelle (10a, 10b, 10c) an eine sich ändernde Temperatur der Laserlichtquelle (10a, 10b, 10c) während eines Betriebs der Laserlichtquelle (10a, 10b, 10c) anpassbar ist. Ansteuervorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Kompensationseinrichtung (16) ein elektrischer Spannungsabfall an der Laserlichtquelle (10a, 10b, 10c) ermittelbar ist, der zu einer Ermittlung einer Temperatur der Laserlichtquelle (10a, 10b, 10c) verwendet wird, wobei mittels der Temperatur ein Strom für eine konstante optische Ausgangsleistung der Laserlichtquelle (10a) einstellbar ist. Ansteuervorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Kompensationseinrichtung (16) mehrere unterschiedliche Laserlichtquellen (10a, 10b, 10c) kompensierbar sind, wobei eine Temperaturkompensation pro Farbe der Laserlichtquelle (10a, 10b, 10c) unterschiedlich je nach Erfordernis kompensierbar ist. Ansteuervorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Ansteuervorrichtung (100) eine erste Laserlichtquelle (10a) in Form einer roten Laserdiode, eine zweite Laserlichtquelle (10b) in Form einer grünen Laserdiode und eine dritte Laserlichtquelle (10c) in Form einer blauen Laserdiode temperaturkompensierbar sind. Computerprogrammprodukt mit Programmcodemitteln zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wenn es auf einer elektronischen Steuerungseinrichtung (11, 16) abläuft oder auf einem computerlesbaren Datenträger gespeichert ist.Stand der Technik

Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Ausführungsformen der Erfindung

Der erste Schritt beschreibt die Beziehung zwischen der Temperatur und der Vorwärtsspannung bei einem vordefinierten, konstanten Strom, bzw. zwischen der Temperatur, der Vorwärtsspannung und dem Strom. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Temperaturinformation aus elektrischen Messungen der Spannung und des Stroms zu erhalten. Wenn die Kompensation bei einem konstanten Strom durchgeführt wird, muss auch die T-U-Charakterisierung bei diesem konstanten Strom durchgeführt werden.ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Zitierte Patentliteratur

a) Zyklisches Ermitteln eines elektrischen Spannungsabfalls an der Laserlichtquelle (10a) durch Bestromen der Laserlichtquelle (10a);

b) Zyklisches Ermitteln einer Temperatur der Laserlichtquelle (10a) aus dem ermittelten elektrischen Spannungsabfall mittels eines vorab ermittelten ersten mathematischen Zusammenhangs aus elektrischer Spannung und Temperatur der Laserlichtquelle (10a);

c) Ermitteln eines Stroms, der bei jedem ermittelten Temperaturwert eine im Wesentlichen konstante optische Ausgangsleistung der Laserlichtquelle (10a) bewirkt, mittels eines zweiten mathematischen Zusammenhangs aus optischer Ausgangsleistung und Strom; und

d) Bestromen der Laserlichtquelle (10a) mit diesem Strom.