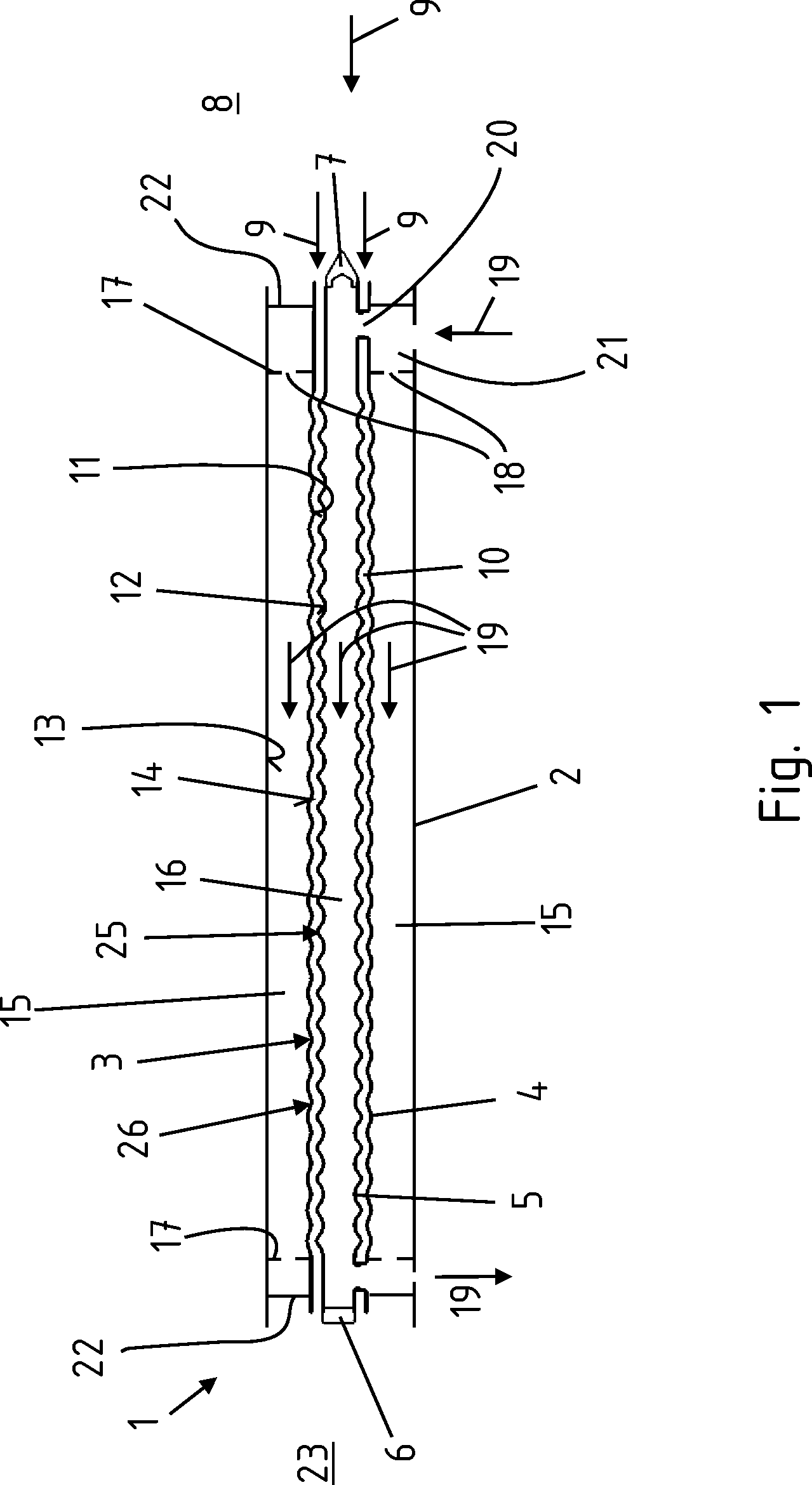

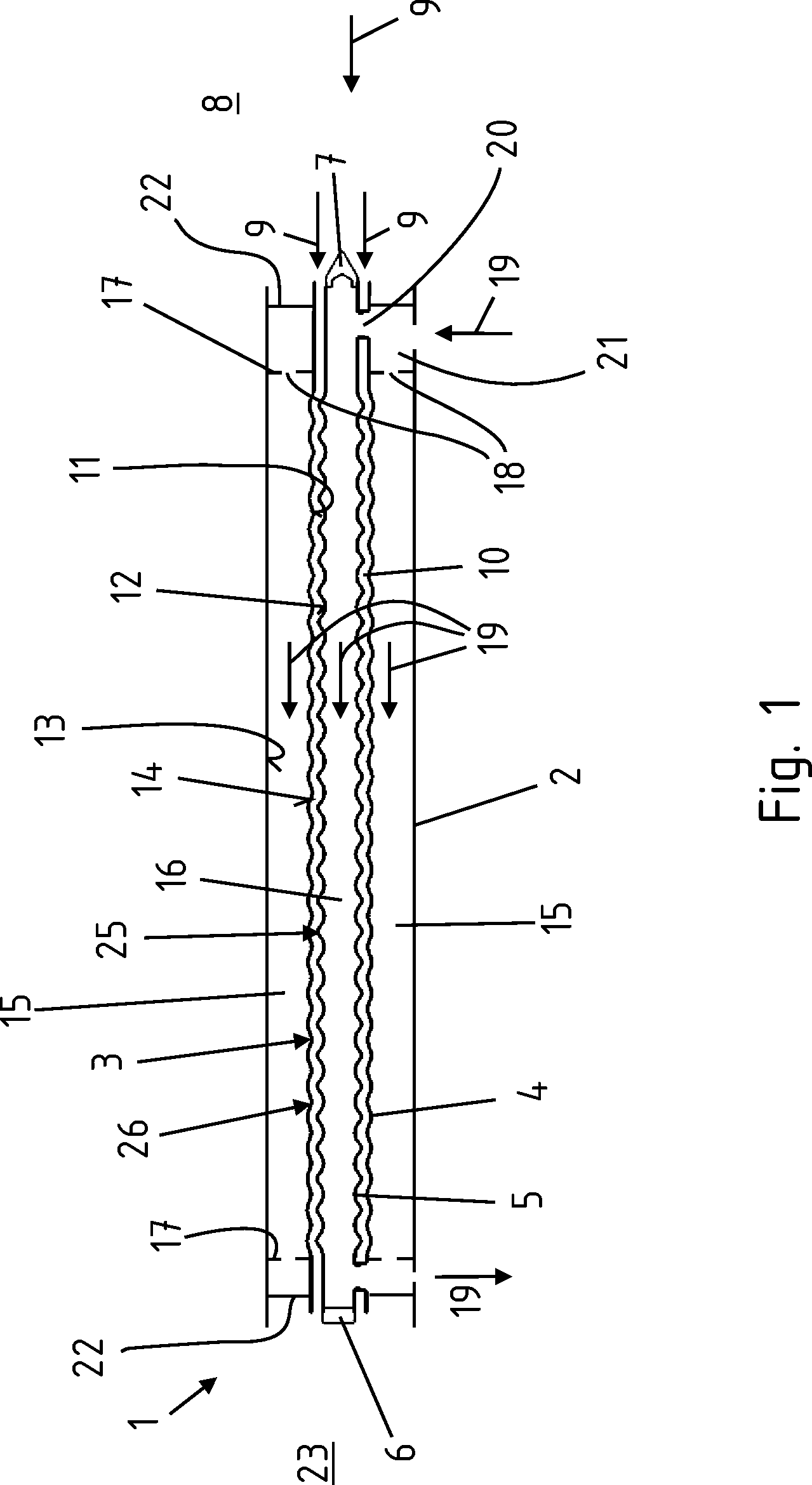

Doppelwandiges Wärmetauscherrohr

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Wärmetauscher für ein Kraftfahrzeug, insbesondere einen Abgaswärmetauscher gemäß den Merkmalen im Oberbegriff von Patentanspruch 1. Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, insbesondere in Kraftfahrzeugen Wärmetauscher einzusetzen, um Bauteile durch ein Medium zu kühlen und/oder einem Medium gezielt Wärme zu entziehen. Beispielsweise ist es somit möglich, das Kühlwasser einer Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeuges gezielt durch ein zweites Medium, insbesondere Luft, zu kühlen. Es ist jedoch auch möglich, Abgas eines Kraftfahrzeuges zu kühlen, um beispielsweise das gekühlte Abgas selbst wiederum dem Verbrennungsprozess zuzuführen. Aus der Nachteilig hierbei ist es, dass insbesondere der Rohrboden im Falle der Verwendung eines solchen Rohrbündelwärmetauschers als Abgaswärmetauscher zumindest lokal den hohen Temperaturen des strömenden Abgases ausgesetzt ist. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, bei gleichen oder verringerten äußeren Abmessungen eines Wärmetauschers, dessen Wärmetauscherleistung zu erhöhen. Die zuvor genannte Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einem Wärmetauscher für ein Kraftfahrzeug, insbesondere Abgaswärmetauscher, gemäß den Merkmalen im Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsvarianten der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche. Der erfindungsgemäße Wärmetauscher für ein Kraftfahrzeug, insbesondere Abgaswärmetauscher, wobei der Wärmetauscher eine äußere Hülle aufweist und in der äußeren Hülle Wärmetauscherrohre, insbesondere als Bündel, angeordnet sind, ist dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Wärmetauscherrohr doppelwandig aus einem Außenrohr und einem Innenrohr ausgebildet ist, wobei ein erstes Medium in der Hülle und/oder in dem Innenrohr strömt und ein zweites Medium zwischen Außenrohr und Innenrohr strömt. Im Rahmen der Erfindung wird der Wärmetauscher insbesondere als Abgaswärmetauscher genutzt, um Abgas einer Verbrennungskraftmaschine in dem Kraftfahrzeug zu kühlen. Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch möglich, den Wärmetauscher beispielsweise zum Kühlen von Fluiden als Ölkühler oder aber auch als Kühlwasserkühler einzusetzen. Der Wärmetauscher ist selbst insbesondere als Rohrbündelwärmetauscher ausgebildet. Dies bedeutet im Rahmen der Erfindung, dass mehrere Wärmetauscherrohre zu einem Rohrbündel zusammengefasst sind und in einer äußeren Hülle angeordnet sind. Die Hülle ist auch aus dem Stand der Technik als Kassette oder Gehäuse bekannt. Mithin ist ein erster Kanal zum Durchströmen eines ersten Mediums in den Wärmetauscherrohren ausgebildet und ein zweiter Kanal zwischen der Hülle und dem Äußeren der Wärmetauscherrohre ausgebildet. Somit strömt ein erstes Medium durch die Wärmetauscherrohre und ein zweites Medium umströmt die Wärmetauscherrohre von außen, so dass ein Wärmeübergang zwischen den beiden Medien durchgeführt wird. Der Wärmetauscher ist dabei im Rahmen der Erfindung insbesondere als Wärmetauscher ausgebildet, der dem Gleichstromprinzip oder aber dem Gegenstromprinzip folgt. Erfindungsgemäß ist nunmehr vorgesehen, die Wärmetauscherrohre nicht als einlagige bzw. einschalige Rohre auszubilden, sondern als doppellagige Wärmetauscherrohre. Mithin wird zunächst ein dritter Kanal bereit gestellt, wobei erfindungsgemäß vorgesehen ist, dass ein erstes Medium in der Hülle strömt, mithin in dem Raum zwischen der Innenmantelfläche der Hülle und der Außenmantelfläche eines Außenrohres. Durch die doppellagig ausgebildeten Wärmetauscherrohre ist ein zweiter Kanal zwischen dem Außenrohr und dem Innenrohr ausgebildet, durch den erfindungsgemäß ein zweites Medium strömt. Somit erfolgt ein Wärmeaustausch zwischen erstem Medium und zweitem Medium über die Außenmantelfläche des Außenrohres. Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass in dem Innenrohr ein weiterer Kanal ausgebildet ist, wobei das erste Medium auch optional oder gleichzeitig durch das Innenrohr leitbar ist. Mithin erfolgt ein weiterer Wärmeübergang von erstem Medium zu zweitem Medium über die Mantelfläche des Innenrohres. Durch diese erfindungsgemäße Maßnahme wird die Wärmetauscherleistung bei im Wesentlichen gleichen äußeren Abmessungen oder aber sogar verringerten äußeren Abmessungen des gesamten Wärmetauschers gesteigert. Der durch den Wärmetauscher erzeugte Gegendruck der strömenden Medien wirkt sich dabei, wenn überhaupt, in zu vernachlässigender Weise aus. Damit das erste Medium in das Innenrohr strömen kann, ist im Bereich des Endes des Außenrohres, insbesondere in der Außenmantelfläche des Außenrohres, eine Öffnung vorgesehen, so dass das erste Medium in das Innenrohr strömen kann, durch das Innenrohr hindurchströmen kann und aus dem Innenrohr wieder herausströmen kann. Bevorzugt ist an der Ausströmseite ebenfalls eine derartige Öffnung insbesondere in der Außenmantelfläche des Außenrohres vorgesehen. Die Öffnung ist insbesondere als Kragen ausgebildet, wobei der Kragen in radialer Richtung des Außenrohres nach innen gerichtet ist und somit zum Innenrohr hin orientiert ist. Der Kragen ist weiterhin bevorzugt mit dem Innenrohr selbst koppelbar, so dass durch den Kragen bereits eine lagefixierte Positionierung des Innenrohrs erfolgt, gleichzeitig jedoch auch eine Überleitung des ersten Mediums geschaffen wird, wobei das erste Medium dann durch die Überleitung in das Innere des Innenrohrs überführbar ist. Bevorzugt sind im Rahmen der Erfindung das Innenrohr und das Außenrohr getrennt voneinander hergestellte Bauteile, die durch die erfindungsgemäße Bauweise dann ineinander steckbar sind und insbesondere über die Öffnung, ganz besonders bevorzugt über die Kragen im Bereich der Öffnung, ineinander steckbar formschlüssig lagefixierbar und optional stoffschlüssig, insbesondere fluiddicht, koppelbar sind. Eine entsprechende Öffnung mit Kragen ist dann auch am Innenrohr ausbildbar, wobei der Kragen des Innenrohrs in radialer Richtung nach außen orientiert ist. Der Kragen des Innenrohrs und der Kragen des Außenrohrs sind dann aufeinander zulaufend orientiert und bilden eine Durchleitung, um ein Medium in das Innere des Innenrohrs zu befördern oder aber aus dem Inneren des Innenrohrs herauszubefördern. Damit der dritte Kanal innerhalb des Innenrohrs in sich geschlossen ist und nicht stirnseitig von dem zweiten Medium anströmbar ist, ist ferner vorgesehen, dass die Enden des Innenrohrs geschlossen sind. Dies kann beispielsweise durch ein Zusammendrücken der Enden erfolgen. Erfindungsgemäß ist hier jedoch vorgesehen, dass Verschlussstopfen bzw. Verschlusskappen angeordnet sind. Die Kappen sind im Rahmen der Erfindung insbesondere formschlüssig in das Innenrohr eingesteckt oder auf das Innenrohr aufgesteckt und optional stoffschlüssig, insbesondere fluiddicht, mit dem Innenrohr gekoppelt. Weiterhin bevorzugt sind die Enden des Wärmetauscherrohres selbst derart gestaltet, dass zwischen dem Außenrohr und dem Innenrohr ein Spalt ausgebildet ist, wobei der Spalt insbesondere radial umlaufend gleichmäßig ausgebildet ist. Das in den Wärmetauscher eingeführte zweite Medium kann somit durch den Spalt zwischen Innenrohr und Außenrohr in den zweiten Kanal des Wärmetauscherrohrs einströmen und dort hindurchströmen. Der zweite Kanal ist mithin zwischen der Außenmantelfläche des Innenrohrs und der Innenmantelfläche des Außenrohrs ausgebildet. Bevorzugt ist der Wärmetauscher derart ausgebildet, dass das zweite Medium stirnseitig eingeführt und/oder stirnseitig aus dem Wärmetauscher ausgeführt wird. Stirnseitig bezieht sich im Rahmen der Erfindung insbesondere auf die Anordnung der Hülle des Wärmetauschers. Damit ein strömungsoptimiertes Einströmen in die Wärmetauscherrohre stattfinden kann, ist an der Einströmseite des zweiten Mediums das Ende des Innenrohres insbesondere spitz zulaufend ausgebildet. Ganz besonders bevorzugt ist das Ende derart ausgebildet, dass die Spitze einen progressiv zunehmenden spitzen Verlauf aufweist. Das Ende ist somit strömungsoptimiert, weshalb ein auftretendes zweites Medium optimal in den zweiten Kanal zwischen Innenmantelfläche des Außenrohrs und Außenmantelfläche des Innenrohrs eingeführt wird. Insbesondere der Gegendruck des Kraftfahrzeugwärmetauschers wird dadurch nicht oder in zu vernachlässigender Weise erhöht. In weiterer vorteilhafter Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass mindestens das Außenrohr und/oder das Innenrohr einen gewellten Verlauf aufweisen, insbesondere ist die Mantelfläche des Innenrohres und/oder des Außenrohres in Längsrichtung gewellt. Dies bedeutet, dass die Wellenform jeweils auf einen infinitesimal axialen Längenabschnitt, bezogen auf die Mittellängsachse des Wärmetauscherrohres, einen radial umlaufend konstanten Radius aufweist. In Längsrichtung des jeweiligen Rohres, mithin des Außenrohres und/oder des Innenrohres, ergibt sich somit eine Wellenform auf der jeweiligen Außenmantelfläche und/oder Innenmantelfläche. Damit nunmehr die Wärmetauscherrohre insbesondere auch kostengünstig und/oder strömungsoptimiert herstellbar sind, ist es ferner vorgesehen, dass der Innendurchmesser eines Wellentals des Außenrohres größer ist als der Außendurchmesser eines Wellenberges des Innenrohres. Hierdurch ist es möglich, die beiden Rohre, mithin das Außenrohr und/oder das Innenrohr, getrennt voneinander herzustellen und im Anschluss in Längsrichtung das Innenrohr in das Außenrohr einzuführen. Das Innenrohr kann dann wiederum lagefixiert in dem Außenrohr, insbesondere durch Koppelung über die Kragen, zentrisch angeordnet werden. Im Rahmen der Erfindung können die Wärmetauscherrohre dabei insbesondere aus einer metallischen Legierung, besonders bevorzugt aus einem metallischen Werkstoff, ganz besonders bevorzugt aus einem gegenüber korrosiven Abgas resistenten Metallwerkstoff, insbesondere einem Edelstahlwerkstoff, ausgebildet sein. Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch möglich, dass die Wärmetauscherrohre aus einem Leichtmetall, beispielsweise aus Aluminium, oder auch aus einem Messingwerkstoff oder ähnlichem ausgebildet sind. Damit nunmehr im Rahmen der Erfindung der erste Kanal und der dritte Kanal miteinander in einfacher, aber auch in effizienter Art und Weise miteinander gekoppelt werden können, ist ferner vorgesehen, dass an einer Einströmseite und/oder einer Abströmseite in der Hülle des Wärmetauschers zwei zueinander beabstandete Stirnbleche angeordnet sind, wobei das Außenrohr die Stirnbleche jeweils durchgreifend, fluiddicht mit dem Stirnblech gekoppelt ist. Die Koppelung erfolgt derart, dass die Öffnungen in der Außenmantelfläche des Außenrohres zwischen den Stirnblechen, mithin in dem Abstand der Stirnbleche, liegen, wobei das zur Hülle zeigende Stirnblech zusätzliche Aussparungen zwischen den Außenrohren, mithin den Wärmetauscherrohren, aufweist. Somit kann ein erstes Medium zunächst in den beabstandeten Zwischenraum zwischen den beiden Stirnplatten geleitet werden und verteilt sich in diesem Raum außerhalb der Außenmantelfläche der Außenrohre. Über die Öffnungen gelangt das erste Medium sodann in die Innenräume der Innenrohre und über die Aussparungen in dem zur Hülle hin gerichteten Stirnblech gelangt es in den Wärmetauscherraum, mithin den Raum zwischen Hülle und Außenmantelfläche des Außenrohrs. Bevorzugt ist nur das außenliegende Stirnblech fluiddicht mit den Wärmetauscherrohren gekoppelt. Das innere Stirnblech ist dann an den Ausnehmungen zur Durchführung der Wärmetauscherrohre an diese anliegend, aber nicht zwangsläufig fluiddicht gekoppelt. Das zweite Medium wird dann stirnseitig, mithin an der äußeren Stirnplatte, eingeführt und strömt über den Spalt zwischen Außenrohr und Innenrohr in den zweiten Kanal, welcher zwischen dem Außenrohr und dem Innenrohr gebildet ist. Es erfolgt sodann ein zweiseitiger Wärmeaustausch, einmal über die Mantelfläche des Außenrohrs und einmal über die Mantelfläche des Innenrohrs zwischen den zwei Medien. Weitere Vorteile, Merkmale, Eigenschaften und Aspekte der vorliegenden Erfindung Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung. Bevorzugte Ausführungsvarianten werden in den schematischen Figuren dargestellt. Diese dienen dem einfachen Verständnis der Erfindung. Es zeigen: In den Figuren werden für gleiche oder ähnliche Bauteile dieselben Bezugszeichen verwendet, auch wenn eine wiederholte Beschreibung aus Vereinfachungsgründen entfällt. Zwischen der Innenmantelfläche 13 der Hülle 2 und der Außenmantelfläche 14 des Außenrohres 4 ist dann ferner ein erster Kanal 15 ausgebildet und innerhalb des Innenrohres 5 ein dritter Kanal 16 ausgebildet. Der erste Kanal 15 und der dritte Kanal 16 sind strömungstechnisch über ein inneres Stirnblech 17 miteinander gekoppelt, insbesondere über Ausnehmungen 18 in dem inneren Stirnblech 17. Ein einströmendes erstes Medium 19 gelangt somit über eine Öffnung 20 von einem Einströmraum 21 zwischen dem inneren Stirnblech 17 und dem äußeren Stirnblech 22 in den dritten Kanal 16. Über die Ausnehmungen 18 in dem inneren Stirnblech 17 gelangt das erste Medium 19 dann in den ersten Kanal 15 und strömt von der Einströmseite 8 zu der Ausströmseite 23. Hier dargestellt ist der Wärmetauscher 1 im Gleichstromprinzip. Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch vorstellbar, den Wärmetauscher 1 im Gegenstromprinzip auszubilden. Das Innenrohr 5 weist ferner einen radial nach außen stehenden Kragen 27 auf, der formschlüssig gemäß Damit nunmehr das erste Medium 19 sowohl in den ersten Kanal 15 als auch in den dritten Kanal 16 einströmen kann und das zweite Medium 9 in den zweiten Kanal 10 einströmen kann, sieht die vorliegende Erfindung gemäß Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen. Die vorliegende Erfindung betrifft einen Wärmetauscher für ein Kraftfahrzeug, insbesondere Abgaswärmetauscher, wobei der Wärmetauscher (1) eine äußere Hülle (2) aufweist und in der äußeren Hülle (2) Wärmetauscherrohre (3) insbesondere als Bündel angeordnet sind, der dadurch gekennzeichnet ist, dass mindestens usw. ein Wärmetauscherrohr (3) doppelwandig aus einem Außenrohr (4) und einem Innenrohr (5) ausgebildet ist, wobei ein erstes Medium (19) in der Hülle (2) und/oder in dem Innenrohr (5) strömt und ein zweites Medium (9) zwischen Außenrohr (4) und Innenrohr (5) strömt. Wärmetauscher (1) für ein Kraftfahrzeug, insbesondere Abgaswärmetauscher, wobei der Wärmetauscher (1) eine äußere Hülle (2) aufweist und in der äußeren Hülle (2) Wärmetauscherrohre (3) insbesondere als Bündel angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Wärmetauscherrohr (3) doppelwandig aus einem Außenrohr (4) und einem Innenrohr (5) ausgebildet ist, wobei ein erstes Medium (19) in der Hülle (2) und/oder in dem Innenrohr (5) strömt und ein zweites Medium (9) zwischen Außenrohr (4) und Innenrohr (5) strömt. Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des Endes des Außenrohres (4), insbesondere in der Außenmantelfläche (12), eine Öffnung (20) vorgesehen ist, so dass das erste Medium (19) in das Innenrohr (5) strömen kann oder aus dem Innenrohr (5) herausströmen kann. Wärmetauscher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in die Öffnung (20) als Kragen (27) ausgebildet ist, wobei der Kragen (27) mit dem Innenrohr (5) koppelbar ist, insbesondere fluiddicht koppelbar ist, so dass das Innenrohr (5) durch die Koppelung in dem Außenrohr (4) lagefixiert positioniert ist. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Außenrohr (4) und das Innenrohr (5) separat voneinander hergestellte Bauteile sind und ineinander gesteckt sind, wobei das Außenrohr (4) und das Innenrohr (5) über Kragen (27) an den Öffnungen (20) formschlüssig und/oder stoffschlüssige gekoppelt sind. Wärmetauscher nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Innenrohr (5) jeweils endseitig eine Verschlusskappe und/oder ein Stopfen angeordnet sind, insbesondere stoffschlüssig und/oder formschlüssig gekoppelt. Wärmetauscher nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Enden von Außenrohr (4) und Innenrohr (5) ein Spalt (24) ausgebildet ist, insbesondere ein radial umlaufend gleichmäßiger Spalt (24). Wärmetauscher nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ende des Innenrohres (5) spitz zulaufend ausgebildet ist, insbesondere mit einem progressiv zunehmenden spitzen Verlauf. Wärmetauscher nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens das Außenrohr (4) und/oder das Innenrohr (5) einen gewellten Verlauf aufweisen, insbesondere ist die Mantelfläche des Innenrohres (5) und/oder des Außenrohres (4) in Längsrichtung gewellt. Wärmetauscher nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wellenförmige Verlauf des Außenrohres (4) und/oder das Innenrohres (5) Wellenberge (25) und Wellentäler (26) aufweisen, wobei die Wellenberge (25) und Wellentäler (26) jeweils radial umlaufend konstant ausgebildet sind. Wärmetauscher nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Außendurchmesser eines Wellenberges (25) des Innenrohres (5) kleiner ist als der Innendurchmesser eines Wellentals (26) des Außenrohres (4). Wärmetauscher nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Einströmseite (8) und/oder einer Abströmseite in der Hülle (2) zwei zueinander beabstandete Stirnbleche (17, 22) angeordnet sind, wobei das Außenrohr (4) die Stirnbleche (17, 22) durchgreifend fluiddicht mit diesen gekoppelt ist, so dass die Öffnung (20) in der Außenmantelfläche (12) des Außenrohres (4) zwischen den Stirnblechen (17, 22) angeordnet ist, wobei das zur Hülle (2) zeigende Stirnblech (17) zusätzliche Ausnehmungen (18) zwischen den Wärmetauscherrohren (3) aufweist.Bezugszeichenliste

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Zitierte Patentliteratur