Способ выращивания карельской березы

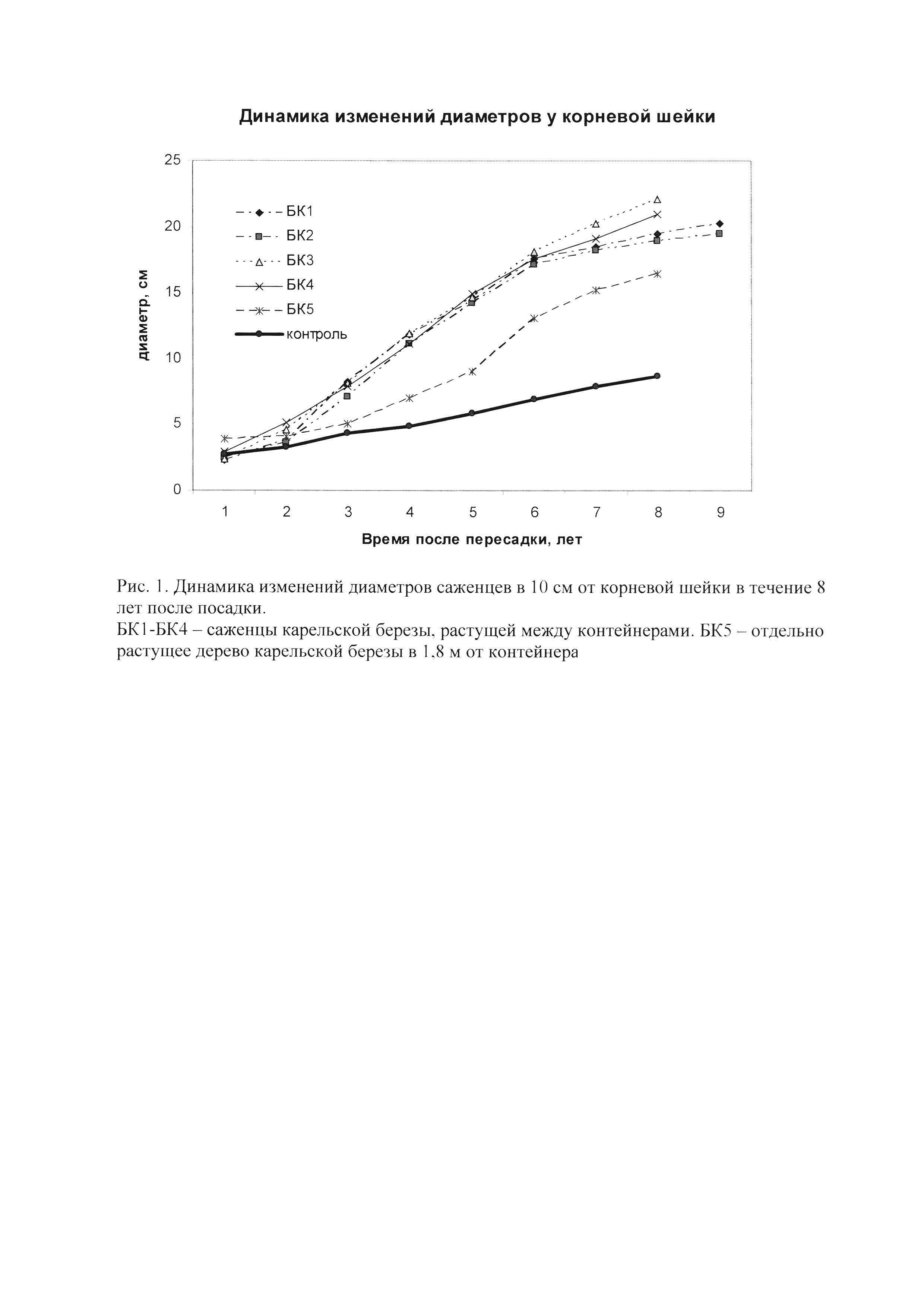

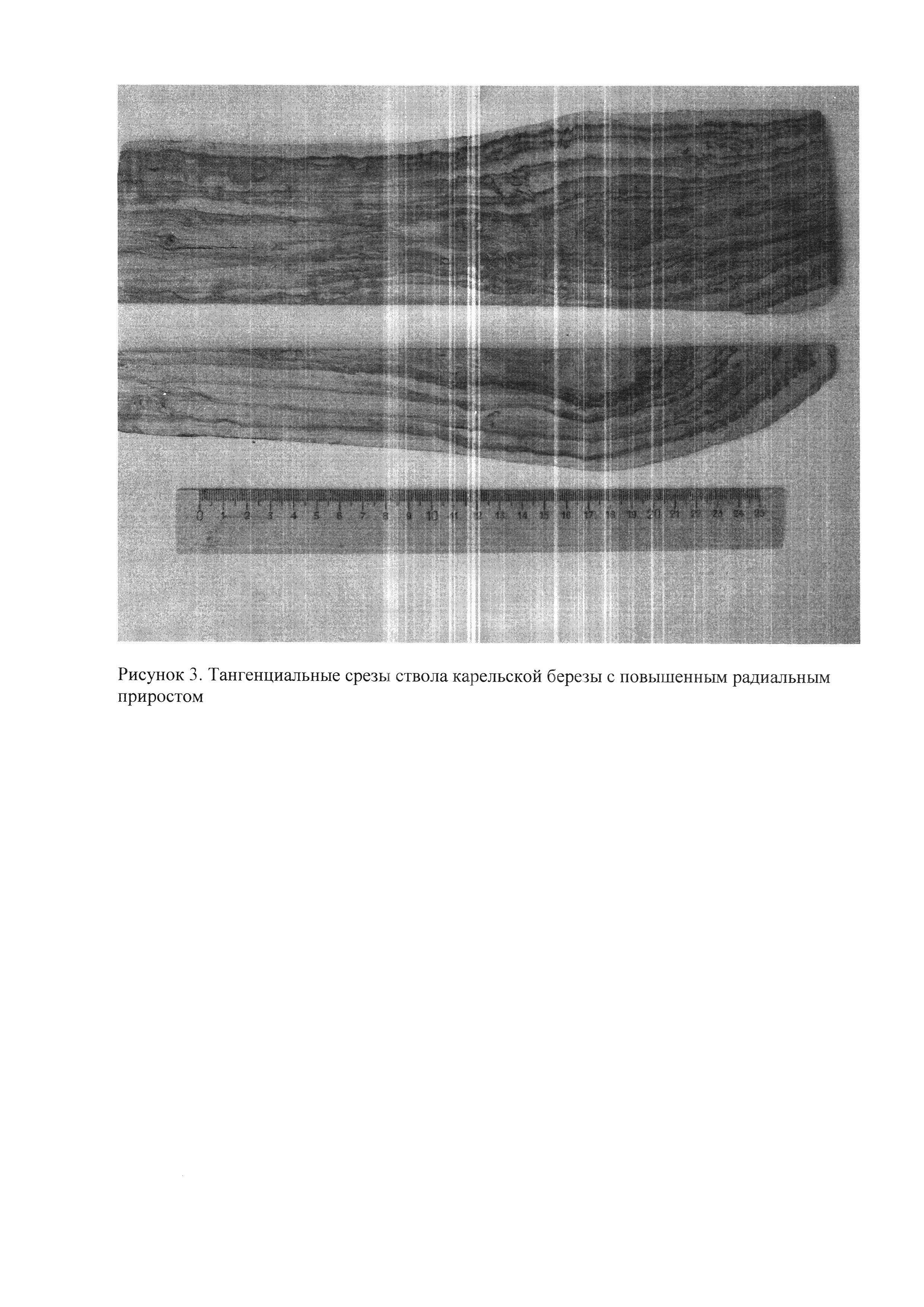

Изобретение относится к области лесного хозяйства, в частности к лесным культурам и может быть использовано при искусственном разведении карельской березы на участках, имеющих площади с высоким уровнем грунтовых вод. Карельская береза (Betula pendula Roth var. carelica), форма березы повислой (Betula pendula Roth), в настоящее время успешно выращивается на лесных плантациях. Республика Карелия, несмотря на наличие естественных насаждений и искусственных посадок на площадях несколько тысяч га, вынуждена импортировать эту ценную породу. Одна из причин этого - в условиях прохладного климата Карелии образуется малое количество деревьев с узорчатой древесиной, имеющих необходимые товарные свойства. В начальный возрастной период (до 5-7 лет) у растений карельской березы при выращивании традиционным способом отсутствуют признаки, позволяющие достоверно отнести их к конкретной морфогенетической группе, поэтому все растения относятся к одному фенотипу - «безузорчатые» (Курносов Г.А. Селекция и семеноводство березы карельской. Лесной вестник 1998. №1. С. 124-126). На плантационных гибридных культурах карельской березы (4,8 га) в среднем выход узорчатых форм в 12-летнем возрасте составил 46% (Царев А.П., Погиба С.П., Лаур Н.В. Селекция лесных и декоративных древесных растений. М.: МГУЛ, 2014. - стр. 401). Это очень хороший результат. На плантациях на южной окраине г. Петрозаводска (Агробиологическая станция КарНЦ РАН) общей площадью около 2 га, созданных с помощью таких же саженцев, которые использовались в нашем эксперименте (выращенных из семян с контролируемым опылением), выход узорчатых форм в 10-летнем возрасте не превышал 15%. Деревья в условиях Северо-запада России растут достаточно медленно, особенно первые годы и достигают возраста 12-15 лет, когда отдельные экземпляра можно пускать в производство. Слабая узорчатая структура или ее полное отсутствие в значительной мере связано с недостатком почвенного азота и других минеральных веществ в почвах Карелии. Применение минеральных удобрений, значительно удорожающее производство древесины, положительно влияет на фотосинтез и ростовые показатели растущих саженцев, но недостаточно эффективно, так как азот в значительной мере перехватывается травянистым покровом и быстро вымывается осадками (Болондинский В.К., Виликайнен Л.М.. Исследование CO2-газообмена растений березы повислой, выращиваемых в условиях разной обеспеченности элементами минерального питания // Труды КарНЦ РАН. No 12. Сер. Экспериментальная биология. 2018. С. 99-109). В более южных районах создание плантационных культур более перспективно, чем в Карелии. В культурах, созданных с помощью 2-летних саженцев, к 15-летнму возрасту узорчатые формы составили 40,9-50%. При этом доля короткоствольных форм, обладающих наиболее красивым рисунком, колебалась от 5,6 до 9,7%. Диаметр узорчатых форм колебался в зависимости от формы роста от 2,7 см до 7.4 см. В 12-летних культурах в Мозырском лесхозе диаметр был еще меньше - 1,0-5,2 см. (Барсукова Т.Л. Культуры березы карельской в Беларуси // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2006. Выпуск 15. С. 3-4). Известен способ выращивания 2-летних саженцев карельской березы на низком и оптимальном фоне минерального питания с добавками микроэлементов. В работе был достигнут максимальный прирост диаметра за вегетационный сезон 0,9 см. Средние приросты диаметра за 2 года составили без удобрений и с внесением добавок 0,8 и 1,3 см соответственно. Внесение азотных и других удобрений с микродобавками способствовало реализации механизмов стимуляции роста растений (Чернобровкина Н.П., Робонен Е.В., Николаевская Н.Н., Известия вузов. Лесной журнал. №6. 2011. С. 7-16). Недостатком такого подхода при выращивании карельской березы является то, что наряду с радиальным ростом стимулируется и апикальный рост. В результате значительная часть деревьев имеет высокоствольную форму со слабовыраженным узором или полным его отсутствием. Задачей предполагаемого изобретения является создание способа выращивания карельской березы, обеспечивающим реализацию запрограммированных в ней генотипов, приводящих к образованию узорчатой древесины, обладающей высокими товарными свойствами. Техническим результатом заявляемого способа является увеличенная скорость радиального прироста саженцев карельской березы и повышение процента выхода декоративной узорчатой древесины. Технический результат достигается тем, способ выращивания карельской березы, включающий высадку двухлетних саженцев на фоновом грунте с внесением минеральных удобрений и поливом, согласно изобретения, саженцы высаживают в почву с близким залеганием грунтовых вод, а на расстоянии 0,5-0,7 м от них сооружают контейнеры 1-1,5 м3 с отверстиями для аэрации, в течение первого вегетационного сезона, которые заполняют в соотношении 5:1 быстро разлагающейся органикой и медленно гниющим материалом, в начале вегетации следующего сезона на гниющие органические остатки насыпают 10-12 см слой компостной смеси с песком, в которую высаживают рассаду овощных культур, высота слоя органики составляет от 0,8-1,2 м, а регулярный полив контейнеров осуществляют в фенофазу интенсивного ауксиального и радиального роста с внесением минеральных удобрений в соотношении N:P:К - 16:17:30. Способ осуществляют следующим образом: Способ выращивания саженцев карельской березы способных с большой вероятностью формировать узорчатую древесину апробирован течение 2008-2016 гг.на пяти 2-летних саженцах, выращенных из семян карельской березы, полученных с помощью контролируемого опыления. Саженцы были высажены в ряд на опытном участке на окраине г. Петрозаводска. На расстоянии 0,5-0,7 м от них были сооружены контейнеры объемов 1-1,5 м3 из досок с отверстиями для аэрации разлагающейся органической массы, которые в течение первого сезона заполнялись в соотношении 5:1 быстро разлагающейся органикой, а именно травой, дерном, сухими листьями, древесными побегами толщиной до 2-3 мм и медленно гниющим материалом: ветками кустарников и деревьев до 8 мм в диаметре, корой, опилками. В начале вегетации следующего сезона на гниющие органические остатки насыпался 10-12 см слой компостной смеси с песком, в которую высаживалась рассада овощных культур. Расстояние между саженцами составляло 2-2,5 м, от саженца до контейнера - 0,5-0,7 м. Высота слоя органики первоначально составляла 1,2 м, в конце эксперимента - 0,8 м. Перед посадкой рассады овощных культур в фазу цветения (1 декада июня) контейнеры обильно поливались, а в верхний слой вносилось на 1 м2 200 г золы и 20-30 г аммофоски. Затем контейнеры накрывались полиэтиленом, закрепленном на дугах из 8-10-мм железной проволоки (катанки), и далее в течение одного месяца не поливались и не удобрялись. В начале фенофазы интенсивного роста побегов (1 декада июля) полиэтилен снимался, и растения регулярно поливались, особенно в период вызревания плодов культур (1-2 раза в неделю по 20-30 л воды на 1 м2) и подкармливались минеральными удобрениями из расчета 16:17:30 NPK (Fertika). Так же вносились микроудобрения, а в июле и августе дважды в месяц по 100 г золы на 1 м2. Содержание азота в почве контейнеров и в фоновой зоне в метре от основания стволов составляло соответственно 0,95 и 0,46%. при этом азот в контейнерах с компостным составом был значительно более доступен растениям, чем азот почвы. В качестве контроля на этом же участке на расстоянии 5-12 м от контейнеров одновременно с экспериментальными деревьями были высажены 2-летние саженцы карельской березы, на которых в течение 2010-2017 гг.проводились измерения параметров роста. Проводимые измерения показали, что уже на второй год после посадки у саженцев, растущих в 50 см от контейнеров с органическим материалом был заметен более интенсивный рост берез по сравнению с контрольными саженцами (Таблица 1). Корни растений, посаженных у контейнеров, начиная со второго года после пересадки, пространственно четко разделились на две группы. Одна (основная) обитала в почвенном слое с влажностью, весной близкой к полевой влагоемкости. Вторая группа корней находилась в контейнерах, где их плотность в несколько раз превышала плотность корней в почве. Через 5 лет после посадки в ограниченном пространстве контейнеров корни образовали сплошную каркасную сеть. Их сухая масса в единице объема более чем в 8 раз превосходила массу корней на контрольном участке. Не смотря на то, что объем контейнеров составлял лишь малую часть от объема корнеобитаемой зоны дерева, общее количество корней в грунте было сравнимо с количеством корней в органическом материале. Близость залегания грунтовых вод в заявляемом способе имеет существенное значение, поскольку гарантирует водоснабжение дерева, если по каким-либо причинам прекратится полив контейнеров. Тот факт, что корни росли вверх на высоту до одного метра, а не вниз, также оказывает влияние на наблюдаемые эффекты. При регулярном поливе контейнеров в июле и августе питание саженцев в значительной мере осуществлялось из богатой азотом и другими веществами почвы контейнеров. Это способствовало тому, что процессы радиального роста ствола и побегов здесь носили более интенсивный характер, чем у контрольных растений (рис. 1). Уже на 3-й год после пересадки наблюдалось изменение биометрических показателей у экспериментальных деревьев по сравнению с контрольными. Начиная с фенофазы обособления листьев, наступление последующих фенофаз у деревьев, растущих рядом с контейнерами, на 3-5 дней опережало контроль. Рост ауксибластов происходил более быстрыми темпами. Ауксибласты контрольных деревьев на первоначальном этапе роста, исключая первые два листа, оставались укороченными с мелкими, очень медленно растущими листьями, площадь которых спустя 3 недели после начала роста не превышала 3-4 см2. У экспериментальных растений основной причиной раннего роста побегов, превосходивших рост контрольных растений, являлся особый температурный режим почвы в контейнерах (таблица 2). Согласно данным таблицы температура в контейнерах превышала температуру в фоновой зоне на 6-9°С. В течение первого месяца рост ауксибластов на контрольном участке значительно отставал от роста ауксибластов берез, растущих у контейнеров. Перед фенофазой интенсивного роста длина ауксибластов у саженцев рядом с контейнерами превышала примерно в два раза длину ауксибластов контрольных саженцев, а общая площадь листвы на них была более чем в три раза выше. В фазу интенсивного апикального роста (2 и 3 декады июля), когда почва в фоновой зоне прогревалась, разница в площадях листьев на верхних побегах контрольных и экспериментальных деревьев была незначительной (измерения на 3-5 год после пересадки). Таким образом, у саженцев со второго года происходило разделение корневой системы на первую группу, находящуюся в почвенном слое, и на вторую группу находящуюся в контейнерах. При этом корни росли вверх. В первую половину фенофазы линейного роста побегов температура почвы в контейнерах превышала на 6-9°С температуру фонового грунта (таблица 2). Более интенсивное облиствение побегов приводило уже в начальную фазу линейного роста к повышенному по сравнению с контролем оттоку Сахаров из листьев, которые уходили в нисходящий флоэмный поток к камбию и корням. Поскольку радиальный рост в значительной мере регулируется температурой воздуха и почвы, которая в мае-июне была сравнительно низкой, большая часть образующихся в ходе фотосинтеза Сахаров шла в запас. В результате толщина коры у экспериментальных деревьев, начиная со второго года после пересадки, нарастала более значительными темпами, чем у контрольных деревьев (таблица 1). При толщине коры 7-8 мм до ксилемы доходило менее 0,1% ФАР, что вело к значительному уменьшению содержания хлорофилла в поверхностном слое ксилемы ствола. Проводящие сосуды у экспериментальных деревьев вследствие структурных аномалий ствола, проявившихся уже на 2-3 год после пересадки, были более уязвимыми для кавитации и эмболии (закупорки сосудов газом), чем у контрольных деревьев. Эмболии могло способствовать также отсутствие полива контейнеров в фенофазу начального линейного роста побегов (июнь), а также изредка недостаточный полив при высокой температуре воздуха в фенофазу интенсивного роста (июль). Поскольку ксилемные хлоропласты необходимы для локального обеспечения энергией и продуктами фотосинтеза для восстановления водных тяжей, ликвидация эмболии происходила более медленными темпами, чем. если бы такое случилось, у контрольных деревьев. В силу ухудшения водоснабжения побегов в верхней части кроны устьичная проводимость, а вслед за ней и фотосинтез уменьшались. В результате рост генерального побега, начиная с конца июня сильно замедлялся. Это явление стало хорошо заметно уже на 3-й год после высадки саженцев. В активный период вегетации - фенофаза интенсивного роста ауксибластов - отток ассимилятов происходил в основном в нисходящем направлении, что приводило к усиленному радиальному росту (таблица 1). Наряду с высокоплодородной почвой контейнеров этому способствовал их интенсивный полив в июле-августе и внесение минеральных удобрений. В последний год эксперимента, а также после его окончания, когда овощные культуры не высаживались и полив в летнее время носил нерегулярный характер, корни оказывались в определенные периоды в обезвоженных контейнерах и дважды наблюдалось частичное сбрасывание зеленых листьев на верхушечных ветвях без каких-либо признаков их повреждения (пожелтения, увядания) - характерный признак эмболии (Sperry J.S., Pockman W.Т. Limitation of transpiration by hydraulic conductance and xylem cavitation in Betula occidentalis II Plant, Cell and Environment. 1993. V. 16. P. 279-287). Уже на четвертый год после посадки на некоторых ветвях появились шарообразные утолщения. На стволах при диаметре 8-9 см отмечались характерные вздутия. Все экспериментальные березы имели короткий сбежистый ствол (рис. 2). диаметр которого в 10 см от корневой шейки на седьмой год после пересадки составлял от 17 до 20 см (рис. 1). а на высоте 0,6 м - от 14 до 16 см. Наиболее толстые ветви, отходившие от ствола в 30-60 см от корневой шейки, имели диаметр от 6 до 7 см. Одно из экспериментальных деревьев было посажено на более значительном расстоянии от контейнера (1,8 м). Первые три года его рост и габитус мало отличались от контрольных деревьев. Затем, когда корни попали в контейнер, радиальный прирост возрос (рис. 1), рост генерального побега замедлился, проявились признаки карельской березы (первоначально ребристость ствола, затем небольшие вздутия). На 10-й год эксперимента диаметр ствола в 10 см от корневой шейки составлял 20 см, на уровне груди 12 см, высота дерева - 6.1 м. Из 5 контрольных деревьев только два через 8 лет после посадки имели слабые признаки декоративной структуры. Три дерева росли как обыкновенная береза повислая. Наблюдался сдвиг плодоношения на ранние этапы развития дерева. На третий год после посадки три из пяти 5-летних берез стали плодоносить. Количество семян с каждым годом увеличивалось и в 2013 году достигало 1 кг сырого веса с 7-летнего дерева. Семена к началу следующего вегетационного сезона имели достаточно высокую всхожесть. В результате всех изложенных факторов, а именно особый температурный режим почвы в контейнерах, внесение дополнительных удобрений, необходимых для повышения урожая овощных культур, интенсивный полив богатой азотом и другими веществами почвы, приросты диаметров стволов в некоторые годы были в два и более раз выше контроля, и деревья имели на 8 год после посадки товарный вид. Диаметр на высоте 50 см составлял 20-21 см. Заявляемый способ выращивания карельской березы делает растения значительно более уязвимыми для кавитации и эмболии. Следствием этого является очень большой выход берез с толстым укороченным стволом. Все экспериментальные деревья имели короткоствольную форму, имеющую декоративную структуру древесины с крупным рисунком (рис. 3), которая может быть использована в основном в мебельном производстве. По сравнению с известными способами выращивания, где самый большой выход узорчатых форм в 12-летнем возрасте составляет 46%, при воспроизводстве заявляемого способа выращивания карельской березы увеличивается процент выхода декоративной узорчатой древесины у 8-9 летних деревьев до 90-95% при значительном увеличении скорости радиального прироста. Таким образом, заявляемый способ позволяет увеличить площадь фотосинтезирующей поверхности в ранний период вегетации, что приводит к образованию избыточного количества ассимилятов, отток которых ведет к существенному наращиванию коры и образованию структурных аномалий, что повышает процента выхода декоративности выхода узорчатой древесины и увеличивает скорость радиального прироста саженцев карельской березы. Способ может с успехом применяться при искусственном разведении карельской березы на участках, имеющих площади с высоким уровнем грунтовых вод. Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ выращивания карельской березы, включающий высадку двухлетних саженцев на фоновом грунте с внесением минеральных удобрений и поливом. Саженцы высаживают в почву с близким залеганием грунтовых вод, а на расстоянии 0,5-07 м от них сооружают контейнеры 1-1,5 м3 с отверстиями для аэрации. В течение первого вегетационного сезона контейнеры заполняют в соотношении 5:1 быстро разлагающейся органикой и медленно гниющим материалом, в начале вегетации следующего сезона на гниющие органические остатки насыпают 10-12 см слой компостной смеси с песком, в которую высаживают рассаду овощных культур, высота слоя органики составляет от 0,8-1,2 м. Регулярный полив контейнеров осуществляют в фенофазу интенсивного ауксиального и радиального роста с внесением минеральных удобрений в соотношении N:P:К - 16:17:30. Данный способ позволяет увеличить площадь фотосинтезирующей поверхности в ранний период вегетации, что приводит к образованию избыточного количества ассимилятов, отток которых ведет к существенному наращиванию коры и образованию структурных аномалий, что повышает процент выхода декоративной узорчатой древесины и увеличивает скорость радиального прироста саженцев карельской березы. 3 ил., 3 табл. Способ выращивания карельской березы, включающий высадку двухлетних саженцев на фоновом грунте с внесением минеральных удобрений и поливом, отличающийся тем, что саженцы высаживают в почву с близким залеганием грунтовых вод, а на расстоянии 0,5-07 м от них сооружают контейнеры 1-1,5 м3 с отверстиями для аэрации, которые в течение первого вегетационного сезона заполняют в соотношении 5:1 быстро разлагающейся органикой и медленно гниющим материалом, в начале вегетации следующего сезона на гниющие органические остатки насыпают 10-12 см слой компостной смеси с песком, в которую высаживают рассаду овощных культур, высота слоя органики составляет от 0,8-1,2 м, а регулярный полив контейнеров осуществляют в фенофазу интенсивного ауксиального и радиального роста с внесением минеральных удобрений в соотношении N:P:К - 16:17:30.

Цитирование ПИ

RU2038749C1Цитирование НПИ

LUDMILA NOVITSKAYA et a. The greatest density of parenchyma inclusions in Karelian birch wood occurs at confluences of phloem flows, Silva Fennica vol. 50 no. 3 article, 2016, p. 1-17, id 1461, www.silvafennica.fi, https://doi.org/10.14214/sf.1461.БАРСУКОВА Т.Л. Культуры березы карельской в Беларуси. Актуальные проблемы лесного комплекса, 2006. Выпуск 15, с. 3-4. ЦАРЕВ А.П. и др. Селекция лесных и декоративных древесных растений. М.: МГУЛ, 2014, c. 385-386.