Способ разработки нефтегазоконденсатной залежи

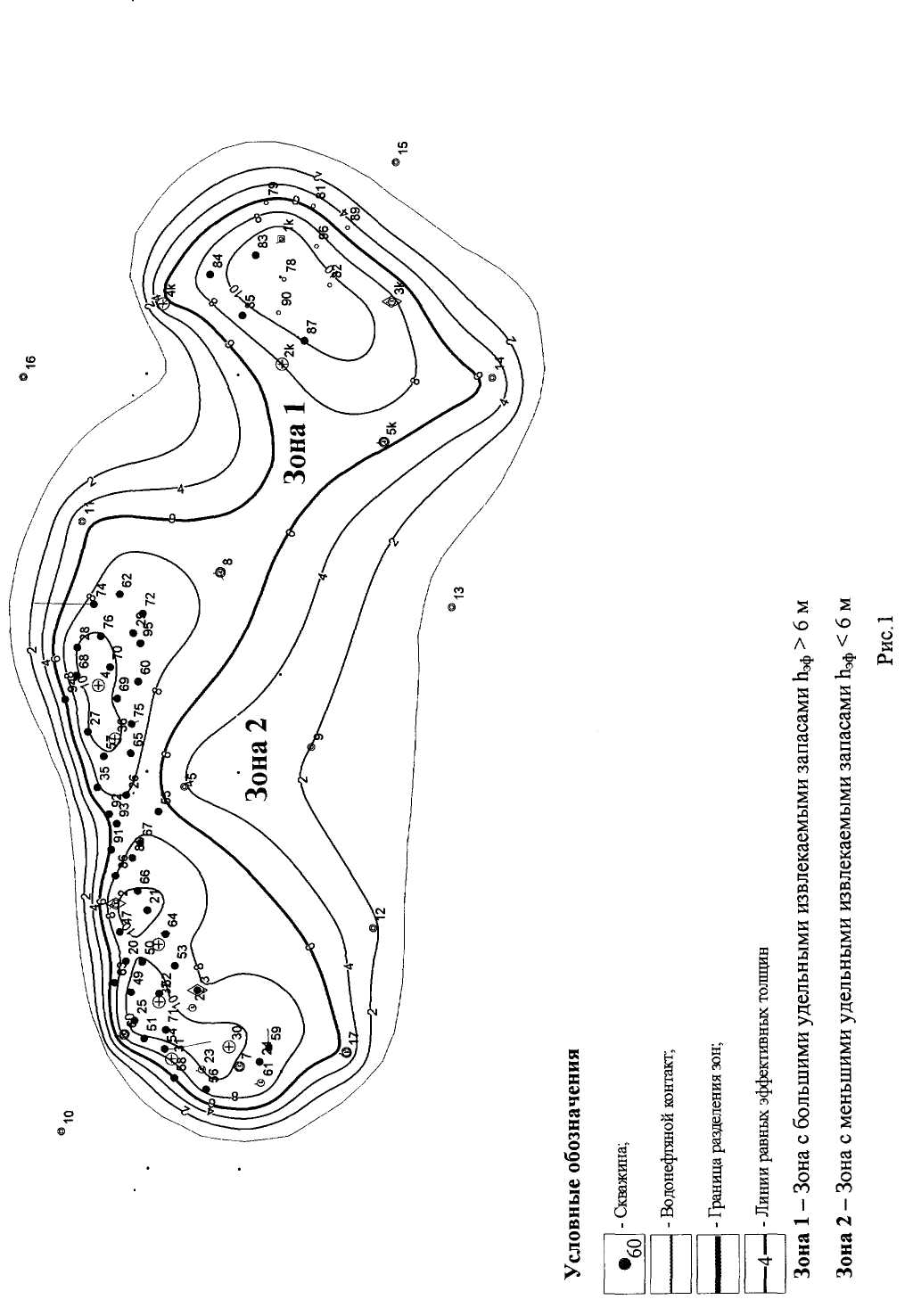

Изобретение относится к горному делу, а именно к промышленности, ведущей разработку углеводородного сырья - нефти, газа, конденсата при помощи скважин, и может быть использовано при разработке нефтегазоконденсатных месторождений. В процессе разработки месторождения в ряде случаев происходит уточнение геологического строения залежей, уточнение начальных запасов, что требует корректировки процессов разработки месторождения с уточнением расположения новых скважин для разбуривания недренируемых или слабо дренируемых зон. Известен способ разработки низкопроницаемых нефтегазовых или газоконденсатнонефтяных залежей системой горизонтально наклонных скважин (Патент RU № 2242593). Сущность способа заключается в том, что низкопроницаемую нефтегазовую или газоконденсатнонефтяную залежь разрабатывают системой горизонтально наклонных скважин для отбора нефти. При этом располагают интервал перфорации этих скважин в чисто нефтяной зоне, а также в области газонефтяного контакта при расстоянии до этого контакта 0-5 м. Недостатком данного способа является то, что при вскрытии нефтяной оторочки небольшой толщины может произойти прорыв воды и скважина быстро обводнится. Известен способ разработки многопластового нефтяного месторождения системой горизонтальных скважин (Патент RU № 2093669). Сущность способа заключается в том, что предварительно определяется протяженность горизонтального ствола скважины в каждом пропластке с учетом его гидропроводности, проводят промысловые и лабораторные исследования скважин неоднородности по проницаемости и начальной нефтенасыщенности, а также балансовых и подвижных запасов нефти и коэффициента вытеснения и проводку горизонтального ствола скважины через коллектор осуществляют с распределением его протяженности по пропласткам в низкопроницаемую нефтегазовую или газоконденсатнонефтяную залежь и разрабатывают системой горизонтально наклонных скважин для отбора нефти. Недостатком данного способа является то, что данный способ не может быть использован при совместной разработке нефтяной и газовой части залежи. Наиболее близким по большинству общих признаков в плане решаемой изобретательской задачи является способ разработки нефтегазоконденсатных месторождений (Патент UZ № IAP 02400). Сущность данного способа разработки нефтегазоконденсатных месторождений заключается в том, что производят разбуривание залежей первой очередью эксплуатационных скважин, отбор углеводородов, при этом перед разбуриванием второй очереди залежь разбивают на зоны путем проведения геофизических исследований, определяют положение ГВК и ВНК, затем осуществляют бурение второй очереди эксплуатационных скважинах в зонах, где K2=0, причем первые скважины второй очереди бурят в зонах с наименьшим продвижением ГВК и ВНК, а в зонах, где K1/K2 > 1, проводят интенсификацию эксплуатационных скважин первой очереди, при этом К1 - коэффициент текущего отбора углеводородов по каждой зоне. На месторождении определяют текущий коэффициент отбора углеводородов по залежи в целом, равный отношению отобранных запасов на текущую дату по залежи к начальным запасам (K1). Затем залежь разбивают на отдельные зоны (квадраты) и в них определяют начальные запасы. По зоне, в которую попали скважины, определяют суммарный отбор углеводородов. Затем определяют коэффициент K2 (QoT.KB.\QHa4.KB.), равный отношению отобранных запасов, по квадрату к начальным запасам данного квадрата. Недостатком данного способа является то, что разбуривание вертикальными скважинами нефтяной оторочки небольшой толщины неэффективно. Задачей изобретения является повышение нефтегазоконденсатоотдачи месторождений. Поставленная задача решается тем, что в способе разработки нефтегазоконденсатной залежи, включающем разбуривание залежи первой очередью эксплуатационных скважин, отбор углеводородов, оценку запасов, проведение геофизических исследований (ГИС), разбивку залежи на зоны и последующее разбуривание ее второй очередью скважин, перед бурением второй очереди скважин по замерам ГИС определяют удельные извлекаемые запасы по зонам и скважины второй очереди бурят в зонах с большими значениями удельных извлекаемых запасов. При этом скважины второй очереди бурят горизонтальными стволами; горизонтальные стволы бурят в направлении меньших удельных извлекаемых запасов; скважины второй очереди начинают бурить на участках с максимальными значениями удельных извлекаемых запасов. Сущность изобретения заключается в следующем. При разработке нефтегазоконденсатных залежей с целью максимального отбора флюида разрабатывают залежь до полного истощения. При этом в процессе разработки дополнительно по мере необходимости бурят дополнительно новые эксплуатационные скважины в зонах, где, как правило, отмечается высокая продуктивность работающих скважин. В целом продуктивность скважин зависит от многих факторов - фильтрационных свойств пласта в данной зоне, вскрытой эффективной толщины, условий вскрытия пласта, стадии обводнения, засорения в прифильтровой зоне пласта и ряда других факторов. Поэтому правильное выделение перспективных зон для расположения новых эксплуатационных скважин, в том числе и горизонтальных, позволит повысить конечную нефтегазоотдачу и темп отбора нефти газа. Для этого на месторождении перед разбуриванием второй очереди скважин проводят геофизические исследования скважин, определяют текущее положение газонефтяных и водонефтяных контактов, строят карты эффективных толщин, пористости и нефтегазонасыщения, строят карты линейных запасов Нэф.*Кп.*Кнг, наносят контур по изопахитам средневзвешенных линейных запасов по залежи, а скважины второй очереди бурят в зонах линейных запасов больших средневзвешенных значений по залежи. Как показывает опыт эксплуатации месторождений с небольшой нефтяной оторочкой, при эксплуатации вертикальными скважинами происходит образование конусов воды или газа, в результате чего скважина переходит полностью на газ или воду. Разработка же горизонтальными скважинами позволяет при одновременном отборе газа и нефти разрабатывать нефтяную оторочку совместно с газом. Для эффективной разработки залежи скважины располагают на границе средневзвешенного контура линейных запасов, а направление горизонтального ствола осуществляют в зону меньших линейных запасов. Для каждой кольцевой зоны определяют оптимальную плотность сетки скважин соответствующую мак-симальным удельным извлекаемым запасам нефти на одну скважину и скважины второй очереди начинают бурить в зонах с максимальными удельными извлекаемыми запасами. Направление горизонтального ствола скважины в зону меньших линейных запасов позволяет равномерно отрабатывать нефтяную оторочку совместно с газом, который позволяет с использованием газлифта отрабатывать одновременно нефтяную и газовую части залежи и постепенное обводнение с забойной части залежи, что продлевает срок эксплуатации на нефтяной оторочке и предотвращает передвижение нефтяной оторочки в газоносную часть залежи, а на поверхности на установке подготовки газа нефть отделяется от газа и потоки нефти и газа разделяются на отдельные потоки. Способ осуществляется следующим образом. Перед разбуриванием второй очереди скважин определяют линейные запасы по скважинам (hэф·Кп ·Кнг), строят карты линейных запасов, наносят изолинии средневзвешенных линейных запасов по залежи. Для каждой кольцеобразной площади, ограниченной двумя изолиниями с соседними значениями линейных запасов, определяют следующие параметры: - площадь нефтеносности; m2 (S); -балансовые запасы, t; - эффективная нефтенасыщенная толщина; m (khн.эф); - средний коэффициент песчаносности (Кп); - средний коэффициент проницаемости; (k); - средняя гидропроводность пласта (ε = khн.эф/µH). Затем для ряда значений плотности сетки скважин определяют коэффициент нефтеотдачи (η) по формуле где µ0 - относительная вязкость нефти (µ0 = µH/µB); µH - вязкость нефти; µB - вязкость воды; P0 - начальное пластовое давление; удельные балансовые запасы нефти - отношение балансовых запасов нефти к количеству вертикальных скважин на данной площади в соответствии с плотностью сетки скважин; удельные извлекаемые запасы нефти - отношение извлекаемых запасов нефти к количеству вертикальных скважин, расположенных на данной площади, в соответствии с плотностью сетки скважин и рассчитанным коэффициентом извлечения нефти. Конкретный пример исполнения рассмотрим на примере одного из месторождений (фиг. 1). Разделим площадь нефтеносности месторождения на две части. Одна (I площадь) ограничена изопахитой (линией равных эффективных нефтенасыщенных толщин) в 6 m, а вторая (II площадь) - вся остальная площадь, эффективная нефтенасыщенная толщина которой менее 6 m. Рассмотрим подробно геологические и технологические параметры по выделенным зонам (фиг. 1, табл. 1). Таблица 1 Геологические параметры по выделенным зонам По выделенным площадям для различных значений плотности сетки скважин был проведен расчет технологических параметров (табл. 2). коэффициент нефтеотдачи рассчитывался по приведенной формуле; количество вертикальных скважин определялось по отношению площади нефтеносности к плотности сетки скважин; удельные балансовые запасы нефти определялись по отношению балансовых запасов нефти к количеству вертикальных скважин; удельные извлекаемые запасы нефти определялись по отношению извлекаемых запасов нефти к количеству вертикальных скважин. Таблица 2 Технологические параметры по выделенным площадям Из табл. 2 видно, что для I зоны наибольшие удельные извлекаемые запасы нефти достигаются при плотности сетки скважин 28 ha на скважину и составляют при этом 30 764,5 t на скважину. Для II зоны наибольшие удельные извлекаемые запасы нефти достигаются при плотности сетки скважин 12 ha на скважину и составляют при этом всего 3 591,8 t на скважину. Как видно из расчетов, для рентабельной разработки нефтяной оторочки месторождения скважины необходимо размещать там, где наибольшие удельные извлекаемые запасы. Таким образом, для каждой зоны площади определяется оптимальная плотность сетки скважин, соответствующая максимальным удельным извлекаемым запасам нефти на одну скважину. Далее скважины второй очереди бурят в зонах с рентабельными удельными извлекаемыми запасами нефти в соответствии с оптимальной плотностью сетки скважин. Причем скважины второй очереди преимущественно бурят горизонтальными стволами, а направление горизонтальных стволов осуществляют в направлении меньших удельных извлекаемых запасов. 1 н.п. ф-лы, 3 з.п.ф-лы, 2 табл., 1 ил. 1. Способ разработки нефтегазоконденсатной залежи, включающий разбуривание залежи первой очередью эксплуатационных скважин, отбор углеводородов, оценку запасов, проведение геофизических исследований (ГИС), разбивку залежи на зоны и последующее разбуривание ее второй очередью скважин, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что перед бурением второй очереди скважин по замерам ГИС определяют удельные извлекаемые запасы по зонам и скважины второй очереди бурят в зонах с большими значениями удельных извлекаемых запасов. 2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что скважины второй очереди бурят горизонтальными стволами. 3. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что горизонтальные стволы бурят в направлении меньших удельных извлекаемых запасов. 4. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что скважины второй очереди начинают бурить на участках с максимальными значениями удельных извлекаемых запасов.Параметр Площадь Зона I Зона II Площадь нефтеносности, m2 27077100 20628200 Балансовые запасы нефти, t 21639000 4810300 Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, m 8.091 3.348 Средняя проницаемость, m 0.45 0.175 Гидропроводность пласта, D-m/cP 5.20 0.837 Плотность сетки скважин, ha на скважину Коэффициент нефтеотдачи,

%Количество вертикальных скважин, ед. Удельные балансовые запасы нефти, t/скв. Удельные извлекаемые запасы нефти, t/скв. I II I П I II I П 10.00 27.37 15.38 270.77 206.28 79916.24 23319.05 21875.73 3587.18 12.00 25.28 12.84 225.64 171.90 95899.49 27982.86 24241.00 3591.82 14.00 23.36 10.79 193.41 147.34 111882.73 32646.67 26133.19 3522.17 16.00 21.60 9.14 169.23 128.93 127865.98 37310.48 27617.76 3411.54 18.00 19.99 7.82 150.43 114.60 143849.23 41974.29 28752.56 3283.07 20.00 18.51 6.76 135.39 103.14 159832.48 46638.10 29588.56 3152.35 22.00 17.16 5.91 123.08 93.76 175815.73 51301.91 30170.66 3029.55 24.00 15.92 5.22 '112.82 85.95 191798.97 55965.72 30538.31 2920.95 26.00 14.79 4.67 104.14 79.34 207782.22 60629.53 30726.14 2830.04 28.00 13.75 4.22 96.70 73.67 223765.47 65293.34 30764.47 2758.39 30.00 12.80 3.87 90.26 68.76 239748.72 69957.15 30679.78 2706.28 32.00 11.92 3.58 84.62 64.46 255731.97 74620.96 30495.20 2673.14 34.00 11.13 3.35 79.64 60.67 271715.21 79284.77 30230.79 2657.85 36.00 10.39 3.17 75.21 57.30 287698.46 83948.58 29903.99 2659.03