OPTICAL MEASURING PROCESS AND OPTICAL MEASURING ARRANGEMENT FOR MEASURING AN ALTERNATING QUANTITY WITH INTENSITY SCALING

Beschreibung Optisches Meßverfahren und optische Meßanordnung sum Messen einer Wechselgroße mit Intensitatsnormierung Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum Messen eines Wechselgröße. Unter einer Wechselgröße wird da¬ bei und im folgenden eine Meßgroße verstanden, die in ihrem Frequenzspektrum nur von Null verschiedene Frequenzanteile aufweist und somit insbesondere eine zeitlich veränderliche Meßgroße ist. Aus WO 95/1 0046 sind optische Meßanordnungen und Meßverfahren zum Messen einer Wechselgroße, insbesondere zum Messen eines magnetischen Wecnselfeldeε oder eines elektrischen Wechsel¬ stromes unter Ausnutzung des magnetooptischen Faraday-Effekts oder zum Messen eines elektrischen Wechselfeldes oder einer elektrischen Wechselspannung unter Ausnutzung des elektroop¬ tischen Pockels-Effekts bekannt. In eine unter dem Einfluß der Wechselgroße stehende Sensoreinrichtung wird polarisier¬ tes Meßlicht eingekoppelt. Die Polarisation des Meßlichts wird in der Sensoreinrichtung m Abhängigkeit von der Wech¬ selgroße geändert. Zur Analyse dieser Polarisationsanderung wird das Meßlicht nach wenigstens einmaligem Durchlaufen der Sensoreinrichtung in zwei linear polarisierte Lichtteilsigna- le mit unterschiedlichen Polarisationsebenen aufgeteilt. Es wird ein mtensitatsnormiertes Signal P gebildet, das dem Quotienten aus einer Differenz und der Summe der Lichtmten- sitaten der oeiden Lichtteilsignale entspricht. Aus einem Wechselsignalanteil und einem Gleichsignalanteil des mtensi- tatsnormierten Signals wird ein temperaturkompensiertes Me߬ signal hergeleitet. Der Gleichsignalanteil enthalt dabei kei¬ ne Frequenzanteile der Wechselgroße unα wird nur zur Tempera¬ turkompensation verwendet Aus der Firmenscnrift „ Opti cal Combined Curren t & Vol tage H . V. Sensors , GEC Al s thorn, T&D ist ein magnetooptischer

Stromwandler bekannt, bei dem ein m einem Polarisator linear polarisiertes Lichtsignal einen Faraday-Glasrmg durchlauft und danach von einem polarisierenden Strahlteiler in zwei senkrecht zueinander linear polarisierte Lichtteilsignale aufgespalten wird (zweikanalige Polaπsationsauswertung) . Beide Lichtteilsignale werden über jeweils eine Lichtleitfa¬ ser einer zugehörigen Photodiode zugeführt, die das entspre¬ chende Lichtteilsignal m em elektrisches Intensitätssignal Sl oder S2 umwandelt, das proportional zur Lichtmtensitat des zugehörigen Lichtteilsignals ist. Aufgrund unterschiedli¬ cher Dampfung m den beiden Lichtleitfasern können nun die beiden Proportionalitatskonstanten verschieden voneinander sein Zum Ausgleich dieser Empfmdlichkeitsunterschiede ist eine besondere Regelung vorgesehen. Ein der ersten Photodiode nachgeschalteter steuerbarer erster Verstarker verstärkt das Intensitatssignal Sl um einen zugehörigen Verstärkungsfaktor Kl und ein der zweiten Photodiode nachgeschalteter zweiter Verstärker das zweite Intensitatsignal S2 um einen zweiten Verstärkungsfaktor K2. Es werden nun Gleichsignalanteile (DC values) αer beiden Intensitatssignale Sl und S2 bestimmt und die Differenz der beiden Gleichsignalanteile wird als Regel¬ große auf Null geregelt durch Steuern des Verstärkungsfaktors Kl des ersten Verstärkers. Aus den beiden im allgemeinen un¬ terschiedlich stark verstärkten Intensitatssignale Kl Sl und K2 S2 an den Ausgängen der beiden Verstarker wird nun ein Meßsignal gebildet, das dem Quotienten (K1S1 - K2 S2 ) / ( Kl Sl + K2 S2 ) aus der Differenz und der Summe der Ausgangssignale der Verstarker entspricht. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein optisches Me߬ verfahren und eine optische Meßanordnung zum Messen einer Wechselgroße anzugeben, bei denen der Polarisationszustand von polarisiertem Meßlicht in einer Sensoreinrichtung m Ab¬ hängigkeit von der Wechselgroße geändert wird und das Meß- licht zum Auswerten dieser Polarisationsanderung nach wenig¬ stens einmaligem Durchlaufen in zwei unterschiedlich linear polarisierte Lichtteilsignale aufgeteilt wird und unerwunsch-

te Intensitatsanderungen m den Lichtwegen des Meßlichts und der beiden Lichtteilsignale kompensiert werden. Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung gelost mit den Merkma- len des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 4. Das Verfanren zum Messen einer Wechselgroße gemäß der Erfin¬ dung umfaßt folgende Verfahrensschritte: a) polarisiertes Meßlicht durchlauft eine unter dem Einfluß der Wechselgroße stehende Sensoreinrichtung, die die Pola¬ risation des Meßlichts in Abhängigkeit von der Wechselgro¬ ße ändert, wenigstens einmal und wird danach m zwei line¬ ar polarisierte Lichtteilsignale mit Lichtintensitater II und 12 und unterschiedlicnen Polarisationsebenen aufge- teilt b) aus den Lichtmtensitaten II und 12 der beiden Lichtteil¬ signale und Gleichanteilen I1DC bzw. I2DC dieser beiden Lichtmtensitaten II bzw. 12 wird em Meßsignal für die Wechselgröße gebildet, das im wesentlichen proportional zum Quotienten (12- II - Ilc~ 12) / (I2D II + I1DL 12) ist, wobei die beiden Gleichanteile Ilrc bzw 12 keine Frequenzan- teile der Wechselgroße enthalten. Die Anordnung zum Messen einer Wechselgroße gemäß αer Erfin¬ dung enthalt a) eine Sensoreinrichtung, die die Polarisation von polari¬ siertem Licht m Abhängigkeit von der Wechselgroße ändert, b) Mittel zum Einkoppeln von polarisiertem Meßlicht m die Sensoreinrichtung, c) Mittel zum Aufteilen des Meßlichts nach wenigstens einma¬ ligem Durchlaufen der Sensoreinrichtung m zwei linear po¬ larisierte Lichtteilsignale mit unterschiedlichen Polari- sationseoenen und mit Lichtmtensitaten II bzw. 12 , d) Mittel zum Bilden eines Meßsignals für die Wechselgroße aus den Lichtmtensitaten II und 12 der beiden Lichtteil¬ signale md Gleichanteilen I1D- bzw I2η dieser beiden

Lichtmtensitaten II bzw. 12, die keine Frequenzanteile der Wechselgroße enthalten, wobei das Meßsignal im wesent¬ lichen proportional zum Quotienten (I2Dr• II - I1DC 12) / (I2DC• II + I1DC 12) ist. Das Meßsignal ist durch die besondere Berücksichtigung der Gleichsignalanteile I1DC und I2DC der beiden Lichtintensitäten II bzw. 12 als Maß für die genannten Intensitatsanderungen m den Lichtwegen praktisch vollständig mtensitatsnormiert . Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des Verfah¬ rens und der Anordnung gemäß der Erfindung ergeben sich aus den jeweils abhangigen Ansprüchen. Demnach werden das Verfahren und die Anordnung m einer er¬ sten vorteilhaften Ausführungsform vorzugweise zum Messen ei¬ nes magnetischen Wechselfeldes eingesetzt, indem eine den ma¬ gnetooptischen Faraday-Effekt zeigende Sensoreinrichtung ver¬ wendet wird und das Meßsignal als Maß für das magnetische Wechselfeld herangezogen wird. In einer zweiten vorteilhaften Ausführungsform werden das Verfahren und die Anordnung zum Messen einer elektrischen Wechselεpannung oder eines elektrischen Wechselfeldes einge- setzt, indem eine den elektrooptischen Pockels-Effekt zeigen¬ de Sensoreinrichtung verwendet wird und das Meßsignal als Maß für die elektrische Wechselspannung oder das elektrische Wechselfeld herangezogen wird. Die beiden Lichtteilsignale werden vorzugsweise jeweils über wenigstens eine Lichtleitfaser und insbesondere über jeweils wenigstens zwei Lichtleitfasern und eine optische Steckver¬ bindung zum losbaren Verbinden der beiden Lichtleitfasern übertragen.Die Steckverbindungen smd vorteilhaft zum vor- übergehenden Trennen der im allgemeinen auf unterschiedlichen elektrischen Potentialen liegenden Sensoreinrichtung einer¬ seits und der Auswerteelektronik andererseits. Das Meßsignal

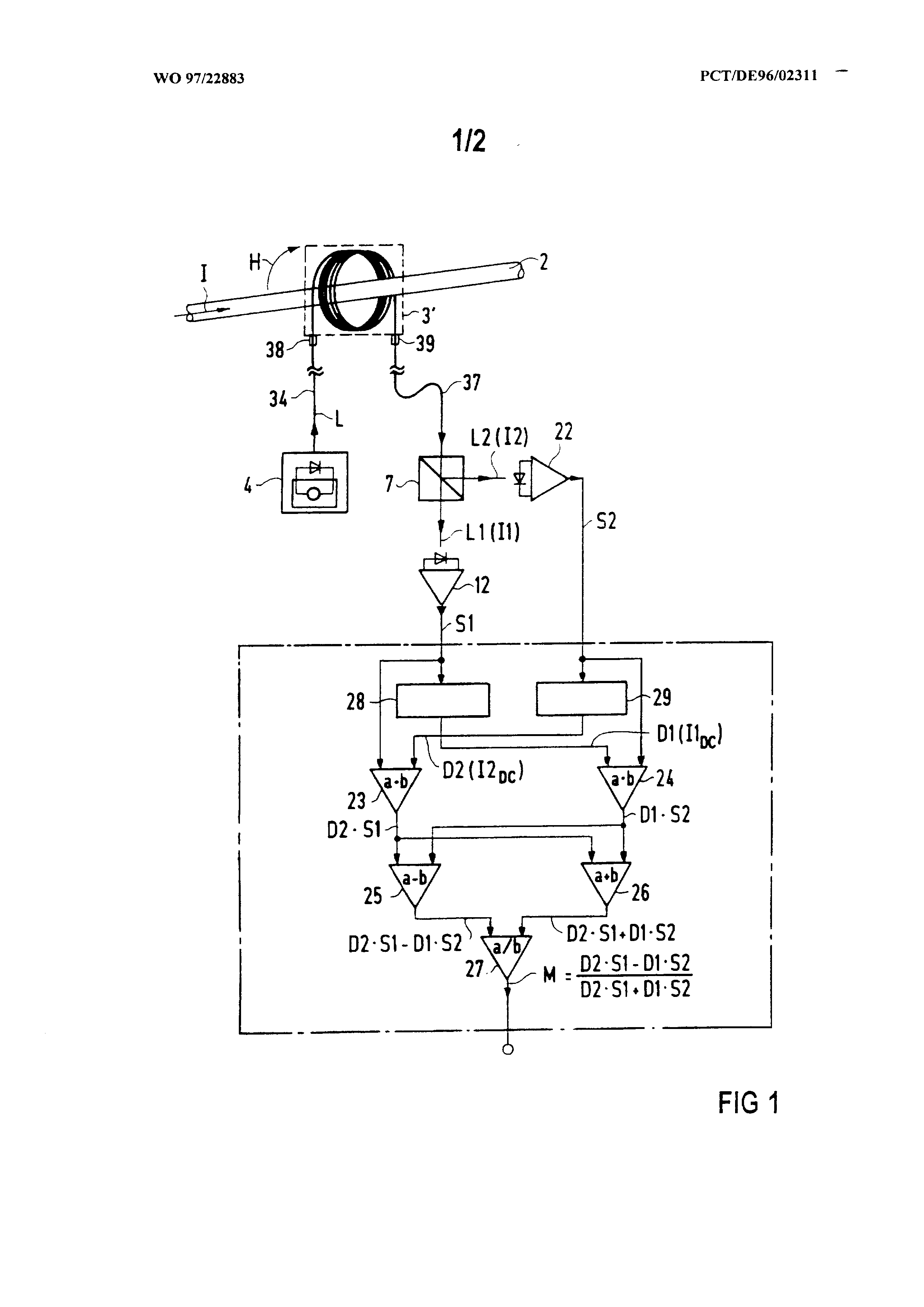

ist in dieser Ausführungsform auch unabhängig von Änderungen der Lichtmtensitaten der beiden Lichtteilsignale durch Ände¬ rungen der Dampfungseigenschaften der Steckverbindungen nach deren Offnen und darauffolgendem Schließen. Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird auf die Zeichnung Bezug genommen, in deren FIG 1 em Ausfuhrungsbeispiel einer Meßanordnung zum Messen eines magnetischen Wechselfeldes, insbesondere des ma- gnetischen Wechselfeldes eines elektrischen Wechsel¬ stromes und FIG 2 em Ausfuhrungsbeispiel einer Meßanordnung zum Messen einer elektrischen Wechεelspannung jeweils schematisch dargestellt smd. Einander entsprechende Teile smd mit denselben Bezugszeichen versehen. In FIG 1 ist eine optische Meßanordnung zum Messen eines ma¬ gnetischen Wechselfeldeε H, insbesondere zum Messen eines elektrischen Wechselstromes I in einem Stromleiter 2, darge- stellt. Im magnetischen Wechselfeld H ist eine Faraday- Senεoremπchtung 3 zugeordnet. Die Sensoreinrichtung 3 ist mit einem Lichtleiter, vorzugsweise einer optischen Faser, gebildet, der den Stromleiter 2 m einer Meßwicklung mit we¬ nigstens einer Meßwindung umgibt und den magnetooptischen Fa- raday-Effekt aufweist. Als Faraday-Sensoremrichtung 3 können jedoch auch ein oder mehrere massive Korper aus einem Fara- day-Material , der bzw. die einen vorzugsweise den Stromleiter 2 umgebenden Lichtpfad bilden, vorgesehen sein, vorzugsweise em Glasring. Die Faraday-Sensoremrichtung 3 muß den Strom- leiter 2 auch nicht in einem geschlossenen Lichtpfad umgeben, sondern kann auch nur m räumliche Nahe neben dem Stromleiter 2 im Magnetfeld H des Wechselstromes I angeordnet sein. Linear polarisiertes Meßlicht L wird vorzugsweise über einen polarisationserhaltenden Lichtleiter 34 m die Sensoremrich- tung 3 eingekoppelt . Zum Erzeugen dieses linear polarisierten Meßlichts L können eine Lichtquelle und zugeordnete, nicht

dargestellte polarisierende Mittel oder auch eine selbst po¬ larisierende Lichtquelle 4, beispielsweise eine Laserdiode, und gegebenenfalls zusatzliche, nicht dargestellte polarisie¬ rende Mittel vorgesehen sein. Das linear polarisierte Meß- licht L durchlauft die Sensoreinrichtung 3 wenigstens einmal und erfahrt dabei eine von dem magnetischen Wechselfeld H bzw. dem elektrischen Wechselstrom I abhangige Faraday- Drehung p seiner Polarisationsebene. Nach dem Durchlaufen der Sensoreinrichtung 3 wird das Meßlicht L einem Analyεator 7 zugeführt und im Analysator 7 m zwei linear polarisierte Lichtteilsignale Ll und L2 zerlegt, deren Polarisationsebenen verschieden voneinander smd Vorzugsweise smd die Polari¬ sationsebenen der beiden Lichtteilsignale Ll und L2 senkrecht zueinander gerichtet (orthogonale Zerlegung) . Als Analysator 7 können em polarisierender Strahlteiler, beispielsweise em Wollaston-Prisma, oder auch em einfacher Strahlteiler mit einem teildurchlassigen Spiegel mit zwei optisch nachgeschal¬ teten und um emen entsprechenden Winkel und vorzugsweise um 90° gekreuzte Polarisationsfilter und vorgesehen sein. Die Sensoreinrichtung 3 und der Analysator 7 können über eine Freistrahlanordnung oder auch über einen polarisationserhal- tenden Lichtleiter 37, vorzugsweise eine Monomode-Lichtfaser wie beispielsweise eine HiBi (High Birefrmgence) -Faser oder eine polarisationεneutrale LoBι(Low Birefrmgence) -Faser, op- tisch miteinander verbunden sein Der Lichtleiter der Sen- soremrichtung 3 ist mit dem Lichtleiter 34 zum Zufuhren des Meßlichts L und mit dem Lichtleiter 37 zum Abfuhren des Me߬ lichts L vorzugsweise jeweils über einen Spleiß 35 bzw. 39 verbunden . In einer nicht dargestellten Ausführungsform wird das Me߬ licht L nach einem ersten Durchlauf in die Faraday-Sensorem¬ richtung 3 zuruckreflektiert und durchlauft die Faraday-Sen¬ soremrichtung 3 em zweites Mal m umgekehrter Richtung (Reflexionstyp) , bevor es in die Lichtteilsignale Ll und L2 aufgeteilt wird

Die beiden Lichtteilsignale Ll und L2 werden jeweils einem photoelektrischen Wandler 12 bzw. 22 zugeführt, vorzugsweise jeweils emer in einen Verstarkerkreis geschalteten Photodi¬ ode. Die Übertragung der beiden Lichtteilsignale Ll und L2 vom Analysator 7 zu dem jeweiligen Wandler 12 bzw. 22 kann wie dargestellt über eine Freistrahlanordnung oder über je¬ weils einen Lichtleiter erfolgen. Der erste photoelektrische Wandler 12 wandelt das erste Lichtsignal Ll m em erstes elektrisches Intensitatssignal Sl um, das im wesentlichen proportional zur Lichtmtensitat II des ersten Lichtsignals Ll ist, also Sl = Kl-Il . Der zweite photoelektrische Wandler 22 wandelt das zweite Lichtsignal L2 m em zweites elektri¬ sches Intensitatssignal S2 um, das im wesentlichen proportio¬ nal zur Lichtmtensitat 12 des zweiten Lichtsignals L2 ist, also S2 = K212. Die Proportionalitatsfaktoren Kl und K2 die¬ ser Umwandlungen smd von den photoelektrischen Wirkungsgra¬ den und den anschließenden Verstärkungen der Signale in den Wandlern 21 und 22 bestimmt und können sich aufgrund von Sto- remflussen auch mit der Zeit andern. Die Auswertung der beiden Intensitatsεignale Sl und S2 in ei¬ ner Auswerteeinheit 20 geschieht nun vorzugsweise folgender¬ maßen. Jedes der beiden elektrischen Intensitatssignale Sl und S2 wird einem Eingang eines zugehörigen ersten Multipli- zieres 23 bzw. zweiten Multiplizierers 24 und einem Eingang eines zugehörigen ersten Filters 28 bzw. zweiten Filters 29 mit Tiefpaßcharakter zugeführt. Das erste Filter 28 bildet einen Gleichsignalanteil Dl des ersten Intensitatssignals Sl, der dem Kl-fachen Gleichanteil IlDC der Lichtmtensitat II des ersten Lichtsignals Ll entspricht, also Dl = KlIlDr. Der an einem Ausgang des Filters 28 anstehende Gleichsignalanteil Dl des ersten Intensitatssignals Sl wird einem zweiten Eingang des ersten Multiplizierers 23 zugeführt. Das zweite Filter 29 bildet einen Gleichsignalanteil D2 des zweiten Intensitats- Signals S2, der dem K2-fachen Gleichanteil I2DC der Lichtm¬ tensitat 12 des zweiten Lichtsignals L2 entspricht, also D2 = K212-χ Der an einem Ausgang des zweiten Filters 29 anstehen-

de Gleichsignalanteil D2 des zweiten Intensitätssignals S2 wird einem zweiten Eingang deε zweiten Multiplizierers 24 zu¬ geführt. Als Filter 28 und 29 können beispielsweise analoge oder digitale Tiefpaßfilter eingesetzt werden, deren Trenn- frequenzen jeweils unterhalb der tiefsten Frequenz im Spek¬ trum der Wechselgroße, in der dargestellten Ausführungsform also des magnetischen Wechselfeldes H oder des elektrischen Wechselstromes I, eingestellt werden. Die beiden Gleich¬ signalanteile Dl und D2 und somit auch die beiden Gleich- lichtanteile I1DL und 12^ enthalten deshalb keine Informatio¬ nen über die Wechselgroße (insbesondere das magnetische Wech¬ selfeld H) , jedoch gerade die Informationen über eine uner¬ wünschte Arbeitspunktdrift der beiden Lichtmtensitaten II und 12 Diese Informationen über eine Intensitatsdrift werden nun wie folgt für die Herleitung eines mtensitatsnormierten Meßsignals verwendet. Der erste Multiplizierer 23 bildet das Produkt D2 Sl des ersten Intensitatssignals Sl und des Gleichsignalanteils D2 des zweiten Intensitatssignals S2. Der zweite Multiplizierer 24 bildet das Produkt Dl S2 des Gleich- signalanteils Dl des ersten Intensitatssignals Sl und des zweiten Intensitatssignals S2. Diese beiden Produkte D2 Sl und Dl S2 werden nun von dem Ausgang des entsprechenden Mul¬ tiplizierers 23 bzw. 24 jeweils einem Eingang eines Subtra¬ hierers 25 und jeweils einem Eingang eines Addierers 26 zuge- fuhrt. Das vom Subtrahierer 25 gebildete Differenzsignal D2-S1-D1 S2 der beiden Produktsignale D2 Sl und Dl S2 wird an einen ersten Eingang eines Dividierers 27 angelegt. Am zwei¬ ten Eingang des Dividierers 27 liegt das vom Addierer 26 ge¬ bildete Summensignal D2 Sl+Dl S2 der beiden Produkte D2 Sl unα Dl S2 an An einem Ausgang des Dividierers 27 kann nun das Meßsignal M = (D2 Sl - D1 S2)/(D2 S1 + Dl S2 ) (1) für das magnetische Wechselfeld H bzw für den elektrischen Wechselstrom I abgegriffen werden, daε dem Quotientensignal

aus der Differenz D2-S1-D1-S2 und der Summe D2-I1+D1-I2 ent¬ spricht . In einer nicht dargestellten, abgewandelten Ausführungsform der Signalauswertung in der Auswerteeinheit 20 wird zunächst ein Quotient der beiden Gleichsignalanteile Dl und D2 als Korrekturfaktor K = D1/D2 ermittelt. Mit diesem Korrekturfak¬ tor K wird ein Meßsignal M' = (Sl - K • S2)/( Sl + K• S2) (2) gebildet . Die beiden Meßsignale M gemäß Gleichung (1) und M' gemäß Gleichung (2) sind beide gleich dem direkt aus den Lichtin¬ tensitäten II und 12 und deren Gleichanteilen I1DC und I2DC gebildeten Quotienten: M M' II I2DC 12 I1DC)/(I1• I2DC + 12 II DC . Die Empfindlichkeiten Kl und K2 der beiden Wandler 12 und 22 fallen bei der Bildung des Meßsignalε M gemäß Gleichung (1) oder des Meßsignals M' gemäß Gleichung (2) somit heraus. Ein Vorteil der dargestellten Ausführungsform der Auswerte¬ einheit 20 mit analogen arithmetischen Bausteinen iεt die schnelle Signalverarbeitung. Natürlich kann das Meßsignal M oder M' auch mit Hilfe einer Wertetabelle und/oder mit Hilfe von digitalen Bausteinen ermittelt werden. Das gemäß einer der Gleichungen (1) bis (3) ermittelte Meßsi¬ gnal M bzw. M' iεt ferner praktisch vollständig intensitäts- normiert. Das bedeutet, daß sich unerwünschte Änderungen der Lichtintensitäten II und 12 der beiden Lichtteilsignale Ll und L2 aufgrund von Übertragungsverlusten nicht mehr auf das Meßsignal M oder M' auswirken.

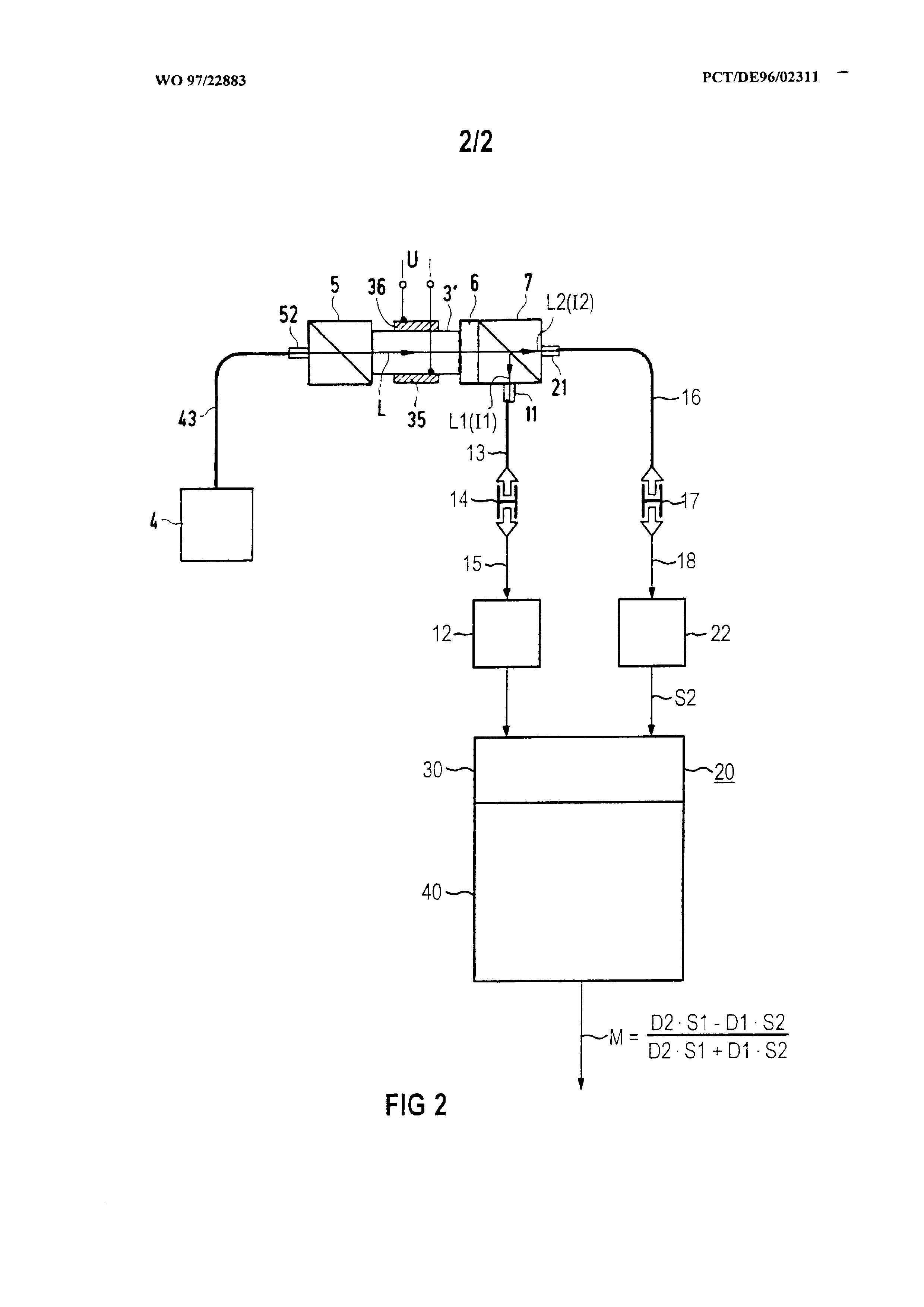

Aus dem Meßsignal M oder M' kann nun der elektrische Wechsel¬ strom I im Stromleiter 2 mit Hilfe der Beziehung p = N V I mit der Verdet-Konstanten V des Faraday-Effekts in der Sen- soremrichtung 3 und der Zahl N der Umläufe des Meßlichts L um den Stromleiter 2 ermittelt werden. FIG 2 zeigt eine Ausführungsform einer optischen Meßanordnung zum Messen einer elektrischen Wechselεpannung U als Wechsel¬ große X mit einem einer den elektrooptischen Pockels-Effekt zeigenden Sensoreinrichtung 3. Die zu messende Wechselspan¬ nung U ist über zwei Elektroden 35 und 36 an die Pockels- Sensoremπchtung 3' anlegbar. In die Pockels-Sensoremrich- tung 3' wird polarisiertes Meßlicht L eingekoppelt. Dieses Meßlicht L durchlauft die Pockels-Sensoremrichtung 3' und erfahrt dabei eine von der angelegten Wechselspannung U ab¬ hangige Änderung seiner Polarisation. Die Wechselspannung U wird m der dargestellten Ausführungsform senkrecht zur Lichtausbreitungsrichtung des Meßlichts L angelegt (transver¬ sale Ausführungsform) , kann aber auch parallel zur Lichtauε- breitungsrichtung angelegt werden (longitudmale Ausführungs- form) . Als Mittel zum Einkoppeln des Meßlichtes L in die Sen- soremπchtung 3' smd eine Lichtquelle 4, beispielsweise ei¬ ne Leuchtdiode, und em Polarisator 5 zum linearen Polarisie¬ ren des Lichts der Lichtquelle 4 vorgesehen. Die Lichtquelle 4 und der Polarisator 5 smd vorzugsweise über einen Licht¬ leiter 43, beispielsweise eine Multimode-Lichtfaser, optisch miteinander verbunden, können aber auch durch eine Frei- strahlkopplung optisch miteinander gekoppelt sein. Zum Ein¬ koppeln des Lichts aus dem Lichtleiter 43 in den Polarisator 5 ist vorzugsweise eine Kollimatorlmse (Grm lens) 25 vorge¬ sehen. Aus dem Polarisator 5 wird das nun linear polarisierte Meßlicht L in die Pockels-Sensoremrichtung 3' eingekoppelt. Nach Durchlaufen der Pockels-Sensoremrichtung 3 wird das Meßlicht L über em λ/4-Plattchen 6 dem Analysator 7 zuge- fuhrt. In dem Analysator 7 wird das Meßlicht L m zwei linear polarisierte Lichtteilsignale Ll und L2 zerlegt, deren Pola- risationsebenen verschieden voneinander smd. Vorzugsweise

sind die Polarisationsebenen der beiden Lichtteilsignale Ll und L2 senkrecht zueinander gerichtet (orthogonale Zerle¬ gung) . Als Analysator 7 können em polarisierender Strahltei¬ ler, beispielsweise em Wollaston-Pπsma, oder auch zwei um einen vorgegebenen Winkel, vorzugsweise 90°, gekreuzte Pola¬ risationsfilter und em vorgeschalteter einfacher Strahltei¬ ler vorgesehen sein. Der Arbeitspunkt der Meßanordnung gemäß FIG 2 wird Vorzugs- weise so eingestellt, daß am Analysator 7 zirkulär polari¬ siertes Meßlicht anliegt, wenn an der Pockels-Sensoremrich¬ tung 3' kein elektrisches Feld anliegt. Die beiden Eigenach¬ sen der linearen Doppelbrechung m der Pockels-Sensorem¬ richtung 3' smd in diesem Fall vom Meßlicht L „gleichmäßig ausgeleuchtet". Daε bedeutet, daß die auf die beiden Eigen- achεen projizierten Komponenten des Meßlichts L jeweils die gleiche Intensität aufweisen. Im allgemeinen smd dann die beiden Lichtteilsignale Ll und L2 ebenfalls gleich stark m ihrer Intensität. Bei Anlegen einer Wechselspannung (U ≠ 0 V) an die Pockels-Sensoremrichtung 3' werden die Komponenten des Meßlichts L entlang der elektrooptisch aktiven Eigenach¬ sen der linearen Doppelbrechung der Pockels-Sensoremrichtung 3 ' m ihrer Intensität m Abhängigkeit von der Wechselspan¬ nung U geändert . Anstelle der in FIG 2 dargestellten optischen Reihenschaltung des Polarisators 5, der Pockels-Sensoremrichtung 3', des λ/4-Plattchens 6 und deε Analysators 7 kann auch eine opti¬ sche Reihenschaltung aus dem Polarisator 5, dem λ/4-Plattchen 6, der Pockels-Sensoremrichtung 3' und dem Analysator 7 vor¬ gesehen sein, also die Reihenfolge des λ/4-Plattchens 6 und der Sensoreinrichtung 3' gerade vertauscht sein. In diesem Fall wird das Meßlicht L vor dem Einkoppeln in die Pocκels- Sensoremrichtung 3 ' zirkulär polarisiert . Außerdem kann an- stelle der Lichtquelle 4 und des Polarisators 5 auch eine Lichtquelle zum Senden linear polarisierten Lichts wie bei¬ spielsweise eine Laserdiode vorgesehen sein zum Einkoppeln

von polarisiertem Meßlicht L in die Sensoreinrichtung 3' bzw. das λ/4-Plattchen 6. Der Lichtleiter 43 ist dann vorzugsweise em polarisationserhaltender Lichtleiter. Die Übertragung der Lichtteilsignale Ll bzw. L2 kann ferner auch in einer Frei- Strahlanordnung erfolgen. Der Analysator 7 kann überdies mit dem λ/4-Plattchen 6 bzw. der Pockels-Sensoremrichtung 3' über einen polarisationserhaltenden Lichtleiter optisch ver¬ bunden sein. Die beiden Lichtteilsignale Ll und L2 werden vorzugsweise über jeweils eine Kollimatorlinse 11 bzw. 21 m jeweils einen Lichtleiter 13 bzw. 16 eingekoppelt. Jeder Lichtleiter 13 und 16 ist über jeweils eine optische Steckverbindung 14 bzw. 17 mit jeweils einem weiteren Lichtleiter 15 bzw. 18 verbunden. Durch die Steckverbindungen 14 und 17 ist die Sensoremrich- tung 3 von der Auswerteeinheit 20 trennbar. Die beiden Licht¬ teilsignale Ll und L2 werden nun über die zugehörige Steck¬ verbindung 14 bzw. 17 und den zugehörigen weiteren Lichtlei¬ ter 15 bzw. 18 eingekoppelt. Nach Durchlaufen der Pockels- Sensoreinrichtung 3 wird das Meßlicht L über em λ/4-Platt- chen 6 dem Analysator 7 zugeführt. In dem Analysator 7 wird das Meßlicht L in zwei linear polarisierte Lichtteilsignale Ll und L2 zerlegt, deren Polarisationsebenen verschieden von¬ einander smd. Vorzugsweise smd die Polarisationsebenen der beiden Lichtteilsignale Ll und L2 senkrecht zueinander ge¬ richtet (orthogonale Zerlegung) . Als Analysator 7 können ein polarisierender Strahlteiler, beispielsweise em Wollaston- Prisma, oder auch zwei um einen vorgegebenen Winkel, vorzugs¬ weise 90°, gekreuzte Polarisationsfilter und em einfacher Strahlteiler vorgesehen sein Die Steckverbindungen können auch bei allen anderen Ausfuhrungsformen der Meßanordnung, insbesondere der m FIG 1 dargestellten, vorgesehen sein. Die beiden elektrischen Intensitatssignale Sl und S2 werden mit Hilfe des Analog/Digital-Wandlers 30 digitalisiert und die digitalisierten Signale werden von einem Mikroprozesεor oder emem digitalen Signalprozessor 40 zum Bilden eines Meß-

signal M gemäß Gleichung (1) oder M' gemäß Gleichung (2) wei¬ terverarbeitet. Der Analog/Digital-Wandler 30 und der Prozes¬ sor 40 bilden dann die Auswerteeinheit 20. Der Prozessor 40 führt die Filterung der Gleichsignalanteile Dl und D2 digital aus und berechnet dann das Meßsignal M oder M' nach Gleichung (1) bzw. (2) .

Polarised measuring light (L) passes through a sensor (3) and

is then divided into two differently linearly polsarised partial light signals (L1, L2). An intensity-scaled measuring signal (M) is derived from the two partial light signals (L1, L2) and their

direct components. Patentansprüche 1. Verfahren zum Messen einer Wechselgroße (H,U) , bei dem a) polarisiertes Meßlicht (L) eine unter dem Einfluß der Wechselgroße (H,U) stehende Sensoreinrichtung (3) , die die Polarisation des Meßlichts (L) m Abhängigkeit von der Wechselgroße (H,U) ändert, wenigstens einmal durchläuft und danach in zwei linear polarisierte Lichtteilsignale (Ll,L2) mit unterschiedlichen Polarisationsebenen auf- geteilt wird und b) aus den Lichtmtensitaten II und 12 eines ersten bzw. zweiten der beiden Lichtteilsignale (L1,L2) und Gleich¬ anteilen IlDr bzw. I2D- dieser beiden Lichtmtensitaten II bzw. 12 em Meßsignal (M) für die Wechselgroße (H,U) ge- bildet wird, das im wesentlichen proportional zum Quo¬ tienten (I2Dr II - Hoc 12) / (I2DC II + IlDc 12) c) ist, wobei die beiden Gleichanteile Ilcc bzw. I2cr keine Frequenzanteile der Wechselgroße (H,U) enthalten. 2. Verfahren nach Anspruch 1 zum Messen eines magnetischen Wechselfeldes (H) , bei dem eine den Faraday-Effekt zeigende Sensoreinrichtung (3) verwendet wird und das Meßsignal (M) als Maß für das magnetische Wechselfeld (H) herangezogen wird. 3. Verfahren nach Anspruch 1 zum Messen einer elektrischen Wechselspannung (U) oder eines elektrischen Wechselfeldes, bei dem eine den Pockels-Effekt zeigende Sensoreinrichtung (3') verwendet wird und das Meßsignal (M' ) als Maß für die elektrische Wechselspannung (U) oder das elektrische Wechselfeld herangezogen wird.

4. Anordnung zum Messen einer Wechselgroße (H,U) mit a) einer Sensoreinrichtung (3,3') , die die Polarisation von polarisiertem Licht m Abhängigkeit von der Wechselgroße (H,U) ändert, b) Mitteln (10,11,12,13) zum Einkoppeln von polarisiertem Meßlicht (L) m die Sensoreinrichtung (3) , c) Mitteln (7) zum Aufteilen des Meßlichts (L) nach wenigstens einmaligem Durchlaufen der Sensoreinrichtung (3) m zwei linear polarisierte Lichtteilsignale (L1,L2) mit unterschiedlichen Polarisationsebenen, d) Mitteln (20) zum Bilden eines Meßsignals (M) für die Wechselgroße (H, U) aus den Lichtmtensitaten II und 12 eines ersten bzw. eines zweiten der beiden Lichtteil¬ signale (L1,L2) und Gleichanteilen II, bzw 12 dieser beiden Lichtmtensitaten II bzw. 12, die keine Frequenz¬ anteile der Wechselgroße (H,U) enthalten, wobei das Me߬ signal (M) im wesentlichen proportional zum Quotienten (I2C- II - IlCr 12) / (I2DΓ II + Ilse 12) ist. 5. Anordnung nach Anspruch 4 zum Messen eines magnetischen Wechselfeldes (H) , bei der die Sensoreinrichtung (3) den magnetooptischen Faraday-Effekt zeigt 6. Anordnung nach Anspruch 4 zum Messen einer elektrischen Wechselspannung (U) oder eines elektrischen Wechselteldes, bei der die Sensoreinrichtung (3') den elektrooptischen Pockels-Effekt zeigt. 7. Anordnung nach emem der Ansprüche 4 bis b mit jeweils wenigstens emer Lichtleitfaser (4,7) zum Übertragen der beiden Lichtteilsignale (L1,L2 bzw. Ll ' , L2 ' ) 8. Anordnung naen Anspruch 7, die zum Übertragen der beiden Lichtteilsignale (L1,L2 bzw. Ll ' , L2 ' ) jeweils wenigstens zwei Lichtleitfasern (41,43 bzw 71,73) und eine optische Steckverbindung (42 bzw. 72) zum losbaren Verbinden der beiden Lichtleifasern (41,43 bzw 71,^3) umfaßt