TOUCH PANEL AND TOUCH DISPLAY DEVICE

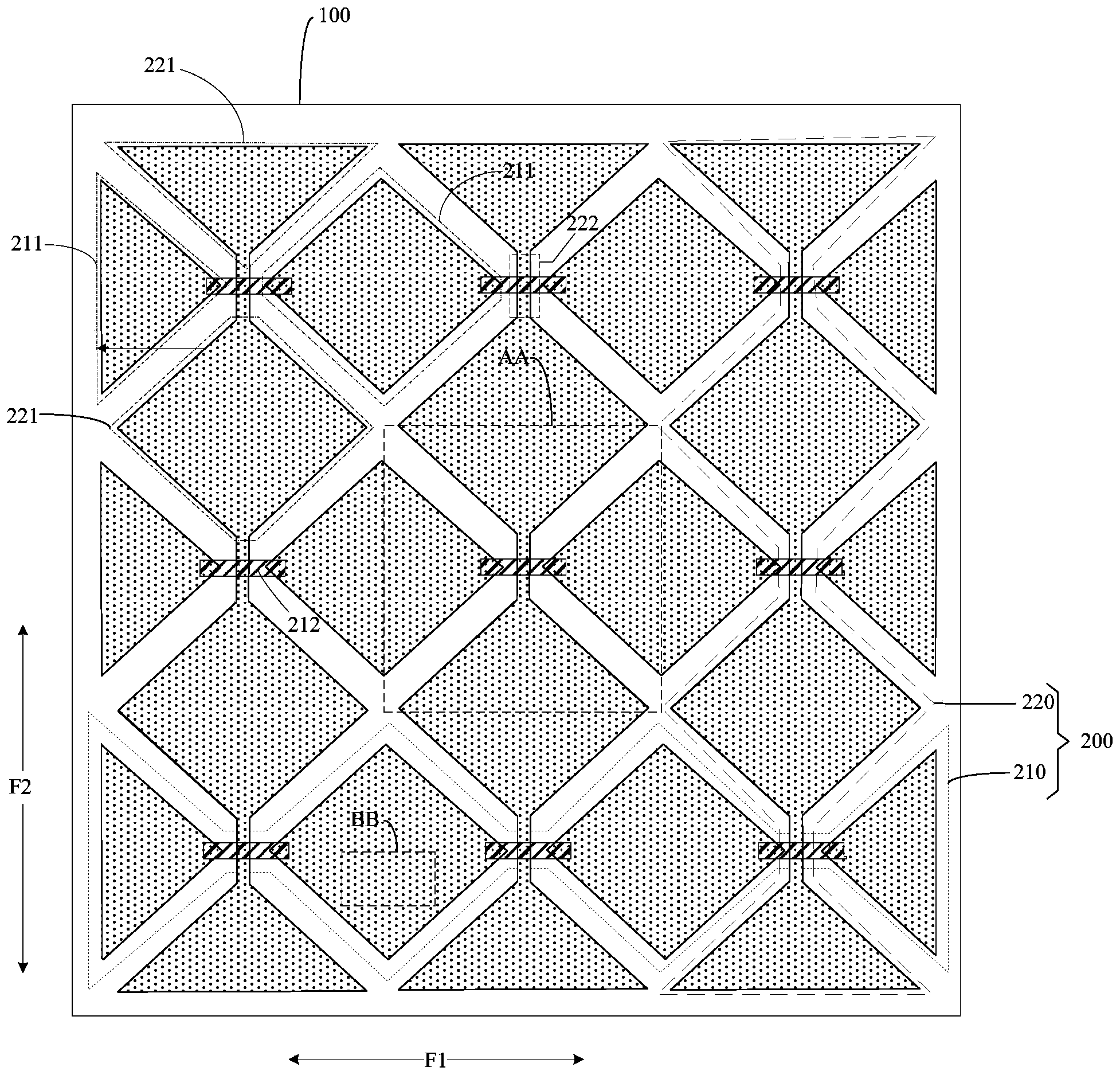

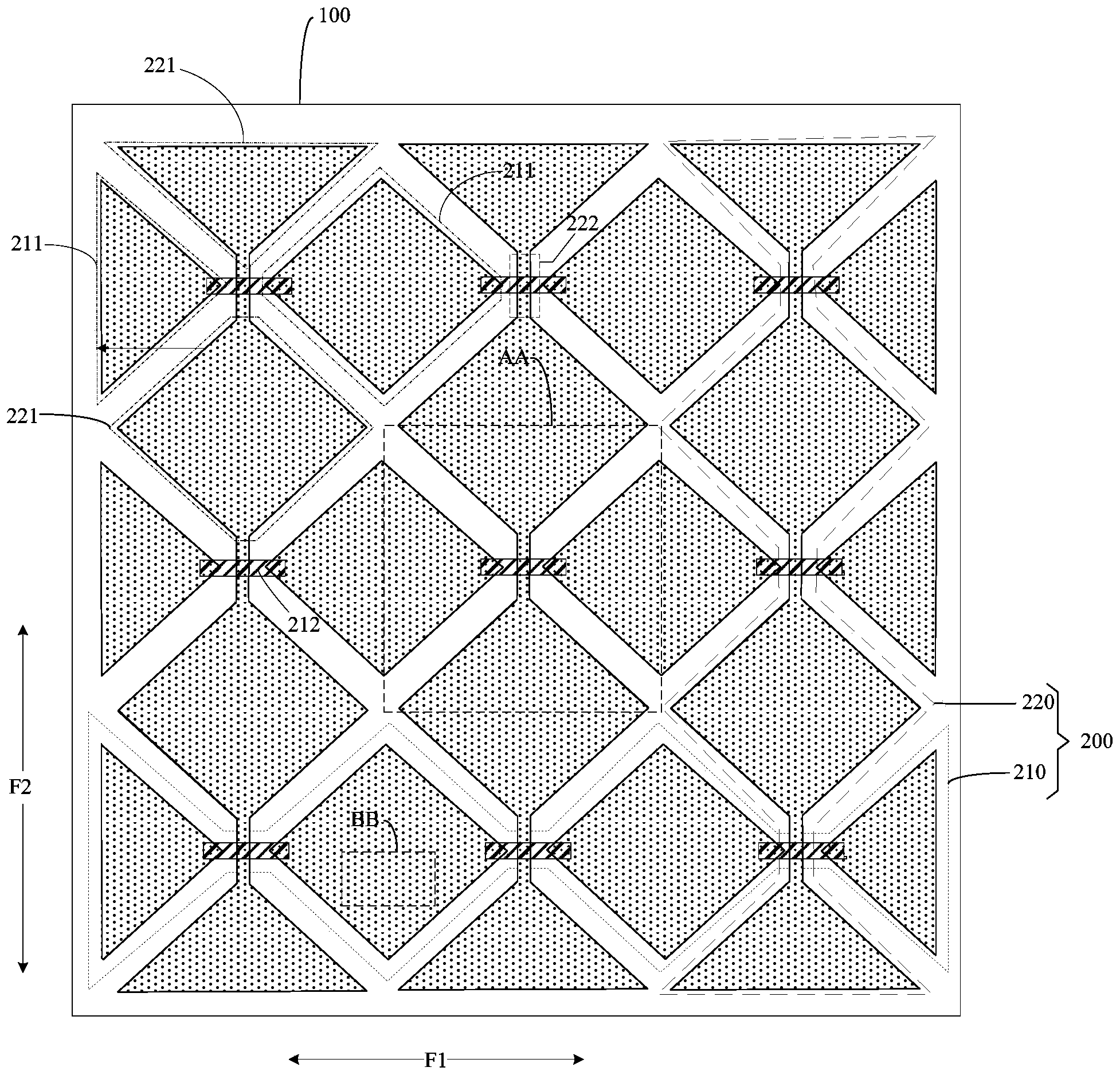

本公开要求在2018年06月29日提交中国专利局、公开号为201810701060.4、公开名称为“一种触控面板和触控显示装置”的中国专利公开的优先权,其全部内容以引入的方式并入本公开中。 本公开涉及但不限于触控技术领域,尤指触控面板和触控显示装置。 随着显示技术领域的发展,触控技术已广泛应用于各类显示装置中,例如具有触控功能的智能手机、平板电脑等,其中,触控电极的优劣是决定触控面板使用性能的重要因素。目前,柔性触控屏中,包括双层感应薄膜和单层感应薄膜的结构,双层感应薄膜的结构例如为:玻璃+薄膜+薄膜(Glass+film+film,简称为:GFF),单层感应薄膜的结构例如包括:玻璃+薄膜(Glass+film,简称为:G1F)(电极位于film一侧且电极不同层),玻璃+薄膜(GF2(Glass+2film)(电极位于film两侧且电极不同层)和GF(Glass+film)(电极位于film一侧、电极同层且具有桥架结构),其中GF的电极层由于具有桥架结构因此可用于制作小曲率产品,也可用于触控传感器制作工艺,而被广大触控面板(Touch Panel,简称为:TP)生产商纷纷纳入生产范围。 发明内容 本公开实施例提供的触控面板,包括: 衬底基板; 多个触控电极,相互绝缘设置于所述衬底基板上; 至少部分所述触控电极包括多个环形且间隔设置的触控电极部; 同一所述触控电极中,每相邻两个所述触控电极部通过多个连接部电连接。 可选地,在本公开实施例中,所述多个触控电极包括:多条沿第一方向延伸的第一触控电极以及多条沿第二方向延伸的第二触控电极。 可选地,在本公开实施例中,各所述触控电极同层设置;所述第一触控电极包括多个第一子触控电极,所述第一子触控电极与所述第二触控电极间隔排列;各所述第一子触控电极包括多个环形且间隔设置的触控电极部; 同一所述第一触控电极且位于所述第二触控电极两侧的两个第一子触控电极通过第一连接线采用桥接方式电连接。 可选地,在本公开实施例中,电连接于相邻两个所述第一子触控电极之间的第一连接线为至少一条。 可选地,在本公开实施例中,除位于所述第一触控电极的端部处的第一子触控电极之外,其余各第一子触控电极中的触控电极部的图形相同。 可选地,在本公开实施例中,所述第二触控电极包括多个第二子触控电极以及第二连接线,所述第二子触控电极与所述第一触控电极间隔排列;同一所述第二触控电极且位于所述第一触控电极两侧的两个第二子触控电极通过所述第二连接线电连接; 各所述第二子触控电极包括多个环形且间隔设置的触控电极部。 可选地,在本公开实施例中,除位于所述第二触控电极的端部处的第二子触控电极之外,其余各第二子触控电极中的触控电极部的图形相同。 可选地,在本公开实施例中,针对除位于所述第一触控电极的端部处的第一子触控电极之外的其余第一子触控电极以及除位于所述第二触控电极的端部处的第二子触控电极之外的其余各所述第二子触控电极,所述第一子触控电极中的触控电极部的图形与所述第二子触控电极中的触控电极部的图形相同。 可选地,在本公开实施例中,所述多个触控电极包括呈阵列排布的自电容电极。 可选地,在本公开实施例中,所述触控面板还包括:设置于相邻的两个所述触控电极之间的间隙处的虚拟条形电极。 可选地,在本公开实施例中,所述触控电极与相邻的所述虚拟条形电极之间的间隙宽度为20微米到30微米之间。 可选地,在本公开实施例中,所述虚拟条形电极与所述触控电极同层设置。 可选地,在本公开实施例中,相邻的所述触控电极部之间的间隙宽度为20微米到30微米之间。 可选地,在本公开实施例中,每相邻两个所述触控电极部之间的连接部均匀分布。 可选地,在本公开实施例中,所述触控电极部的图形包括三角形、菱形、矩形中的至少一种。 可选地,在本公开实施例中,所述触控电极部的图形为菱形,第一子触控电极中触控电极部形成的图形的一条边与第二方向和第一方向中的一个方向的夹角在30度到60度之间。 可选地,在本公开实施例中,所述触控电极部的边缘为直线形、曲线形以及折线形中的至少一种。 相应地,本公开实施例还提供了触控显示装置,包括:上述触控面板。 附图用来提供对本公开技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本公开的实施例一起用于解释本公开的技术方案,并不构成对本公开技术方案的限制。 图1为本公开实施例提供的触控面板的结构示意图之一; 图2a为本公开实施例提供的第一子触控电极的结构示意图之一; 图2b为本公开实施例提供的第二子触控电极的结构示意图之一; 图2c为图1所示的触控面板中AA区域的具体结构示意图之一; 图3为本公开实施例提供的触控面板的结构示意图之二; 图4a为本公开实施例提供的第一子触控电极的结构示意图之二; 图4b为本公开实施例提供的第二子触控电极的结构示意图之二; 图4c为图3所示的触控面板中AA区域的具体结构示意图; 图5为本公开实施例提供的第一连接线的结构示意图; 图6为图1所示的触控面板中BB区域的具体结构示意图; 图7为图1所示的触控面板中AA区域的具体结构示意图之二; 图8为图1所示的触控面板中AA区域的具体结构示意图之三; 图9为本公开实施例提供的触控电极部的局部结构示意图; 图10为本公开实施例提供的触控面板中的触控单元的拼接结构示意图; 图11为本公开实施例提供的触控面板的结构示意图之三; 图12为图11所示的触控电极的结构示意图; 图13为本公开实施例提供的触控面板的制作方法的流程图之一; 图14为本公开实施例提供的触控面板的制作方法的流程图之二; 图15为通过本公开实施例提供的触控面板的制作方法制作成的触控面板的结构示意图; 图16为本公开实施例提供的局部剖视结构示意图。 为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本公开的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。应当理解,下面所描述的优选实施例仅用于说明和解释本公开,并不用于限定本公开。需要注意的是,附图中各图形的尺寸和形状不反映真实比例,目的只是示意说明本公开内容。并且自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。 在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行。并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。 本公开提供的以下实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。 目前GF的制作工艺中存在诸多亟需解决的问题,主要包括以下两点:第一,GF中触控单元的电极图形(Pattern)为整块电极,宽大电极使得电极本身具有很大的内应力,弯折时容易发生断裂;第二,桥点的材质选取,采用金属(Metal)桥的延展性虽好,但是消影效果较差,且金属的附着力效果差,采用氧化铟锡(Indium Tin Oxide,简称为:ITO)桥的消影效果较好,但是ITO的脆性较高,弯折时容易出现断裂。 随着高端全屏手机的量产,中小尺寸柔性触摸屏迅速发展。在柔性触控屏生产工艺中,相比GFF的两层film,单层film的GF2结构和GF桥架结构具有更广阔的应用前景,其中,GF的电极层由于具有桥架结构因此可用于制作小曲率产品,也可用于触控传感器制作工艺,而被广大TP生产商纷纷纳入生产范围。上述现有触控面板中,电极的耐弯折能力较差,主要由于电极通常设计为整面式形状,例如,整个触控面板中包括多行横向电极和多列纵向电极,其中,每行横向电极和每列纵向电极都为一个整面图形,这样,由于电极图形的尺寸过大,使得电极本身具有较高的内应力,触控面板被弯折时容易折断;另外,GF的桥架结构难以兼顾消影效果和耐弯折能力。 为了解决上述技术问题,本公开实施例提供了触控面板和触控显示装置,通过合理的配置触控电极的图形,能够实现降低电极应力的效果,从而提高触控电极的耐弯折能力,防止触控面板弯折时出现断裂的现象。 本公开实施例提供的触控面板,如图1至图4所示,可以包括:衬底基板100,相互绝缘设置于衬底基100上的多个触控电极200。其中,至少部分触控电极200包括多个环形且间隔设置的触控电极部300。并且,同一触控电极200中,每相邻两个触控电极部300通过多个连接部400电连接。其中,可以使连接部400设置为小矩形块。 本公开实施例提供的触控面板,通过使触控电极包括多个环形且间隔设置的触控电极部,以及使同一触控电极中的每相邻两个触控电极部通过多个 连接部电连接,可以使触控电极部之间设置有间隙,这样以间隙分隔开的环形触控电极部之间具有一定间距(即间隙大小),有利于释放应力,提高电极的耐弯折能力,防止在弯折时出现断裂。 下面结合具体实施例,对本公开进行详细说明。需要说明的是,本实施例是为了更好的解释本公开,但不限制本公开。 在具体实施时,在本公开实施例中,如图1与图3所示,多个触控电极可以包括:多条沿第一方向F1延伸的第一触控电极210以及多条沿第二方向F2延伸的第二触控电极220。这样可以使触控面板采用互电容原理实现触控功能。其中,第一方向和第二方向例如可以具有一个小于或等于90°的夹角。本公开各实施例以第一方向和第二方向的夹角为90°为例予以示出,这样可以使第一方向F1是行方向,第二方向F2是列方向。或者,也可以使第一方向F1是列方向,第二方向F2是行方向,在此不作限定。下面均以第一方向F1是行方向,第二方向F2是列方向为例进行说明。 在具体实施时,在本公开实施例中,如图1与图3所示,可以使各触控电极同层设置,以使第一触控电极210和第二触控电极220设置于同一薄膜上,以进一步降低触控面板的厚度。并且,这样还可以通过一次构图工艺即可形成各触控电极的图形,能够简化制备工艺,节省生产成本,提高生产效率。以及这样还可以使本公开实施例针对GF结构的上述问题,提供一种用于实现触控功能的触控电极图形的设计方案。 在具体实施时,在本公开实施例中,如图1与图3所示,第一触控电极210可以包括多个第一子触控电极211,第一子触控电极211与第二触控电极220间隔排列。并且,同一第一触控电极210内的且位于第二触控电极220两侧的两个第一子触控电极211通过第一连接线212采用桥接方式电连接。如图2a与图4a所示,各第一子触控电极211包括多个环形且间隔设置的触控电极部300,且同一第一子触控电极211中,每相邻两个触控电极部300通过多个连接部400电连接。这样可以使各第一子触控电极211中设置有多个间隙,从而以间隙分隔开的环形触控电极部300之间具有一定间距(即开口大小), 有利于释放应力,提高电极的耐弯折能力,防止在弯折时出现断裂。需要说明的是,图2a与图4a所示中虚线框L1和虚线框L2之间的区域代表一个触控电极部300,虚线框400所围成的区域代表一个连接部400。 在具体实施时,第一子触控电极不是整面图形,而是通过多个间隔设置的触控电极部形成一个整体。可选地,第一子触控电极可以由多个间隔设置的触控电极部以一定的重复组合方式有序排列形成有序排列的电极图形,将这些有序排列的电极图形应用于触控面板时,有利于提高整个触控面板的消影效果。 在具体实施时,在本公开实施例中,如图1与图3所示,第二触控电极220可以包括多个第二子触控电极221以及第二连接线222,第二子触控电极221与第一触控电极210间隔排列。并且,同一第二触控电极220内的且位于第一触控电极210两侧的两个第二子触控电极221通过第二连接线222电连接。以及各第二子触控电极221包括多个环形且间隔设置的触控电极部300。这样可以使各第二子触控电极221中设置有多个间隙,从而以间隙分隔开的环形触控电极部300之间具有一定间距(即开口大小),有利于释放应力,提高电极的耐弯折能力,防止在弯折时出现断裂。需要说明的是,图2b与图4b所示中虚线框L1和虚线框L2之间的区域代表一个触控电极部300,虚线框400所围成的区域代表一个连接部400。进一步地,各第二子触控电极221与各第二连接线222同层设置。 需要说明的是,第二连接线222位于相邻的第二子触控电极221之间,且为第二触控电极220最窄的区域,由于相邻的第一子触控电极211实际上要实现一个电极的功能,因此,可以将相邻的第一子触控电极211通过一个第一连接线212电连接。基于第一触控电极210与第二触控电极220的相对位置关系,考虑到桥接方式实现工艺的难易程度和电极结构的稳定性,可以将第一连接线212设置于第二触控电极220中最窄的区域,即设置于第二连接线222的上方。 在具体实施时,第二子触控电极不是整面图形,而是通过多个间隔设置 的触控电极部形成一个整体。可选地,第二子触控电极可以由多个间隔设置的触控电极部以一定的重复组合方式有序排列形成有序排列的电极图形,将这些有序排列的电极图形应用于触控面板时,有利于提高整个触控面板的消影效果。 进一步地,在具体实施时,在本公开实施例中,可以使各连接部和各触控电极同层设置。这样还可以通过一次构图工艺即可形成各触控电极以及各连接部的图形,能够简化制备工艺,节省生产成本,提高生产效率。 在具体实施时,在本公开实施例中,可以使电连接于相邻两个第一子触控电极之间的第一连接线设置为至少一条。具体地,如图1与图3所示,可以使电连接于相邻两个第一子触控电极211之间的第一连接线212设置为一条。进一步地,如图5所示,可以使电连接于相邻两个第一子触控电极211之间的第一连接线212设置为两条。这样如果一处第一连接线212断裂时,另一处第一连接线212仍然可以实现导通相邻两个第一子触控电极211的功能,保证电极的有效性。进一步地,还可以使电连接于相邻两个第一子触控电极211之间的第一连接线212设置为三条、四条、五条等。当然,在实际应用中,电连接于相邻两个第一子触控电极211之间的第一连接线212的数量可以根据实际应用环境来设计确定,在此不作限定。 在具体实施时,如图5所示,同一第一触控电极210内的相邻两个第一子触控电极之间设置了两条第一连接线212a和212b。其中,每个第一连接线包括桥架133以及两个桥点131和132。以相邻两个第一子触控电极211a和211b,以及第一连接线212a为例,第一连接线212a的桥架133通过桥点131与第一子触控电极211a电连接,第一连接线212a的桥架133通过桥点132与第一子触控电极211b电连接,这样可以使相邻的两个第一子触控电极实现电连接。并且,可以理解的,根据触控面板结构,为了避免第一连接线与第二触控电极220电连接,第一触控电极和第二触控电极所在的电极层与各第一连接线所在层非同层设置,且可以使电极层与第一连接线212所在层之间设置一层绝缘层,该绝缘层中具有用于设置上述桥点(即桥点131和桥点132) 的过孔,即桥点131设置于第一子触控电极211a上方的平坦层的过孔中,桥点132设置于第一子触控电极211b上方的绝缘层的过孔中。上述第一子触控电极以及用于电连接相邻两条第一子触控电极的至少两个第一连接线,成为构成第一触控电极的整体结构。基于触控电极图形可知,桥点通常设置在第一子触控电极接近第二连接线222的位置,这样可以使得第一连接线212的长度尽可以短,结构更加稳固,且制作时工艺易于实现。当然,也可以使第一连接线的长度设置的稍微长一些,在此不做限定。 进一步地,在具体实施时,该绝缘层可以设置为平坦层,这样可以使第一连接线平整。 可选地,在本公开实施例中,第一连接线的材料可以选用氧化铟锡(ITO)材料、氧化铟锌(IZO)材料、碳纳米管或石墨烯等。当然,在实际应用中,第一连接线的材料还可以为其他透明导电材料,在此不作限定。并且,基于本公开实施例中触控电极图形的形状,采用ITO材料的第一连接线具有比传统电极图形中ITO材料的第一连接线更好的耐弯折能力。 在具体实施时,本公开实施例中的触控电极的材料可以采用氧化铟锡(ITO)材料、氧化铟锌(IZO)材料、碳纳米管或石墨烯等。当然,在实际应用中,触控电极的材料还可以为其他透明导电材料,在此不作限定。 在具体实施时,在本公开实施例中,可以使触控电极部的图形包括三角形、菱形、矩形中的至少一种。例如图1至图2b所示,可以使触控电极部300的图形设置为菱形。例如图2至图4b所示,可以使触控电极部300的图形设置为矩形。或者,还可以使触控电极部300的图形设置为三角形。当然,在实际应用中,可以根据实际应用环境的需求设置触控电极部300的图形,在此不作限定。 在具体实施时,在本公开实施例中,如图2a和图6所示,触控电极部300的图形为菱形,第一子触控电极221中触控电极部300形成的图形的一条边与第二方向F2和第一方向F1中的一个方向的夹角在30度到60度之间,可以有效避免柔性显示装置的显示屏出现摩尔纹现象。例如,结合图2a和图6 所示,触控电极部300为菱形,其具有四条边,分别为上侧的左右两条边和下侧的左右两条边。触控电极部300下侧的左右两条边形成“V形”电极;其中,该“V形”电极中,位于左侧的边与第二方向F2存在夹角C,该夹角C的角度为30度到60度之间的一个定值。例如该夹角C可以设置为30度,或者设置为60度以使触控电极部的形状为菱形。并且,该“V形”电极中,位于右侧的边与第一方向F1存在夹角B,该夹角B的角度为30度到60度之间的一个定值。例如该夹角B可以设置为30度,或者设置为60度以使触控电极部的形状为菱形。 在具体实施时,在本公开实施例中,如图4a所示,触控电极部300的图形为矩形,第一子触控电极221中触控电极部300形成的图形的一条边与第二方向F2和第一方向F1中的一个方向的夹角为90度。例如,触控电极部300为矩形,其具有四条边,分别为上侧的边、下侧的边,左侧的边和右侧的边。触控电极部300左侧的边和下侧的边形成“L形”电极;其中,该“L形”电极中,位于左侧的边与第一方向F1存在夹角D,该夹角D的角度为90度。并且,该“L形”电极中,位于下侧的边与第二方向F2存在夹角D,该夹角D的角度90度。这样可以使如图6中所示的夹角B和夹角C均设置为45度,以使第一子触控电极221的形状为矩形。 为了降低工艺制备难度,在具体实施时,可以使除位于第一触控电极的端部处的第一子触控电极之外,其余各第一子触控电极211中的触控电极部300的图形相同。例如,结合图1与图2a所示,可以使位于第一触控电极的端部处的第一子触控电极211设置为三角形,这样可以使位于第一触控电极的端部处的第一子触控电极211的触控电极部的图形设置为三角形,其余第一子触控电极211的图形设置为菱形,这样可以使其余第一子触控电极211的触控电极部300的图形设置为菱形。 进一步地,可以使每个第一子触控电极211中的触控电极部的图形相同。例如,结合图3与图4a所示,可以使每个第一子触控电极211的图形均设置为矩形,这样可以使每个第一子触控电极211中的触控电极部300的图形设 置为矩形。进一步地,可以使每个第一子触控电极211在衬底基板100的正投影相同。 为了降低工艺制备难度,在具体实施时,可以使除位于第二触控电极的端部处的第二子触控电极之外,其余各第二子触控电极221中的触控电极部300的图形相同。例如,结合图1与图2b所示,可以使位于第二触控电极的端部处的第二子触控电极221设置为三角形,这样可以使位于第二触控电极的端部处的第二子触控电极221的触控电极部的图形设置为三角形,其余第二子触控电极221的图形设置为菱形,这样可以使其余第二子触控电极221的触控电极部300的图形设置为菱形。 进一步地,可以使每个第二子触控电极221中的触控电极部的图形相同。例如,结合图3与图4b所示,可以使每个第二子触控电极221的图形均设置为矩形,这样可以使每个第二子触控电极221中的触控电极部300的图形设置为矩形。进一步地,可以使每个第二子触控电极221在衬底基板100的正投影相同。 在具体实施时,在本公开实施例中,针对除位于第一触控电极的端部处的第一子触控电极之外的其余第一子触控电极以及除位于第二触控电极的端部处的第二子触控电极之外的其余各第二子触控电极,第一子触控电极中的触控电极部的图形与第二子触控电极中的触控电极部的图形相同,可以有效避免柔性显示装置的显示屏出现摩尔纹现象。例如,如图2a如图2b所示,第一子触控电极211中的触控电极部300的图形与第二子触控电极221中的触控电极部300的图形均设置为菱形。如图3a如图3b所示,第一子触控电极211中的触控电极部300的图形与第二子触控电极221中的触控电极部300的图形均设置为矩形。 在本公开实施例中,各第一子触控电极和各第二子触控电极包括多个环形设置的触控电极部,相邻的触控电极部之间具有间隙。这些触控电极部通过连接部相互连通形成一个整体。这样,可以使触控电极部之间具有一定间距(即开口大小),有利于释放应力,提高电极的耐弯折能力,防止在弯折时 出现断裂。 在具体实施时,在本公开实施例中,可以使相邻的触控电极部之间的间隙宽度设置为20微米到30微米之间。具体地,可以使相邻的触控电极部之间的间隙宽度设置为20微米。或者,也可以使相邻的触控电极部之间的间隙宽度设置为15微米。或者,也可以使相邻的触控电极部之间的间隙宽度设置为30微米。当然,相邻的触控电极部之间的间隙宽度可以根据实际应用环境来设计确定,在此不作限定。 在具体实施时,在本公开实施例中,如图2c与图4c所示,可以使每相邻两个触控电极部300之间的连接部400均匀分布。具体地,如图2c与图4c所示,可以使第一子触控电极211中的每相邻两个触控电极部300之间的连接部400均匀分布。这样可以使第一子触控电极211中的间隙有序排列。如图2c与图4c所示,可以使第二子触控电极221中的每相邻两个触控电极部300之间的连接部400均匀分布。这样可以使第二子触控电极221中的间隙有序排列。将这些有序(或无序)排列的间隔设置的间隙应用于触控面板时,有利于提高整个触控面板的消影效果。当然,也可以使相邻两个触控电极部300之间的连接部400不进行均匀分布,以使间隙可以无序排列,在此不作限定。 需要说明的是,图2c与图4c仅示意出本公开实施例的第一子触控电极和第二子触控电极的连接部400设置的可能的实现方式,并不以图2所示的方式限制连接部400设置的方式。在实际应用中,当连接部400为有序排列时,相邻间隙可以为在同一方向依次排列的,比如梳齿状进行。再例如,当连接部400为无序排列时,不同进行的方向、进行深度,以及进行的形状和大小均可以不同。 在具体实施时,在本公开实施例中,相邻触控电极200之间还可以设置有间隙。例如图2c所示,第一触控电极210和第二触控电极220之间设置有间隙,以通过间隙将第一触控电极210和第二触控电极220相互绝缘。进一步地,在具体实施时,可以根据实际应用环境的需求设置相邻触控电极200 之间的间隙宽度,在此不作限定。 在具体实施时,在本公开实施例中,如图8所示,触控面板还可以包括:设置于相邻的两个触控电极200之间的间隙处的虚拟条形电极(即Dummy条形电极)230。并且,这些Dummy条形电极与触控电极200相互绝缘设置。这样通过在间隙中设置Dummy条形电极,一方面可以提高整个触控电极的耐弯折能力,另一方面形成电极图形时,可以有效提升整个触控面板的消影效果。 在具体实施时,在本公开实施例中,触控电极与相邻的虚拟条形电极之间设置有间隙,以使触控电极与相邻的虚拟条形电极230绝缘设置。具体地,在具体实施时,触控电极与相邻的虚拟条形电极之间的间隙宽度为20微米到30微米之间。可以使触控电极与相邻的虚拟条形电极之间的间隙宽度为20微米。例如,如图7所示,第一触控电极中的第一子触控电极211与相邻的虚拟条形电极230之间的间隙宽度为20微米。第二触控电极中的第二子触控电极221与相邻的虚拟条形电极之间的间隙宽度为20微米。或者,也可以使触控电极与相邻的虚拟条形电极之间的间隙宽度为15微米。例如,第一触控电极中的第一子触控电极211与相邻的虚拟条形电极230之间的间隙宽度为15微米。第二触控电极中的第二子触控电极221与相邻的虚拟条形电极230之间的间隙宽度为15微米。或者,也可以使触控电极与相邻的虚拟条形电极之间的间隙宽度为30微米。例如,第一触控电极中的第一子触控电极211与相邻的虚拟条形电极之间的间隙宽度为30微米。第二触控电极中的第二子触控电极221与相邻的虚拟条形电极230之间的间隙宽度为30微米。当然,在实际应用中,可以根据实际应用环境的需求设置触控电极与相邻的虚拟条形电极之间的间隙宽度,在此不作限定。 在具体实施时,在本公开实施例中,如图7所示,可以使处于相邻的第一子触控电极211和第二子触控电极212之间的间隙处的虚拟条形电极为一整体结构。或者,如图8所示,也可以使处于相邻的第一子触控电极211和第二子触控电极212之间的间隙处的虚拟条形电极230包括多个子虚拟条形 电极231,这样可以采用多个子虚拟条形电极231组合而成一个虚拟条形电极230。具体地,可以使每个虚拟条形电极230包括多个间隔设置且相互不连通的子虚拟条形电极231,且这些间隔设置的子虚拟条形电极231沿间隙延伸设置。进一步地,在具体实施时,可以使相邻的两个子虚拟条形电极231通过连接部进行连通。当然,虚拟条形电极230的具体实施方式可以根据实际应用环境来设计确定,在此不作限定。 进一步地,如图7与图8所示,可以使虚拟条形电极230的延伸方向与相邻的触控电极部300的延伸方向相同,以进一步提升触控面板10的消影效果。 在具体实施时,本公开实施例中的虚拟条形电极与触控电极同层设置。这样同层设置的上述各电极可以采用一次构图工艺来制作,简化了工艺步骤、降低工艺成本,并且有利于减小触控面板的整体厚度。 在具体实施时,在本公开实施例中,可以使触控电极部的边缘为直线形、曲线形以及折线形中的至少一种。这样可以进一步提高电极的耐弯折能力,以防止弯折时出现断裂。具体地,本公开上述图1到图8所示触控电极部,均以每个触控电极部具有直线形边缘为例予以示出。例如图9所示,也可以使触控电极部300的边缘设置为折线形。当然,也可以使触控电极部300的边缘设置为曲线形。在实际应用中,触控电极部300的边缘的图形可以根据实际应用环境需求来设计确定,在此不作限定。 在具体实施时,每个第一子触控电极中的触控电极部的边缘可以为一种类型的边缘。例如,每个第一子触控电极中的触控电极部的边缘可以为具有上述视图中的直线形边缘,或折线形边缘,或曲线形边缘。当然,也可以使第一子触控电极中具有多种类型边缘的触控电极部,例如,第一子触控电极中的部分触控电极部的边缘为直线形,部分触控电极部的边缘为折线形,其余部分触控电极部的边缘为曲线形。 在具体实施时,每个第二子触控电极中的触控电极部的边缘可以为一种类型的边缘。例如,每个第二子触控电极中的触控电极部的边缘可以为具有 上述视图中的直线形边缘,或折线形边缘,或曲线形边缘。当然,也可以使第二子触控电极中具有多种类型边缘的触控电极部,例如,第二子触控电极中的部分触控电极部的边缘为直线形,部分触控电极部的边缘为折线形,其余部分触控电极部的边缘为曲线形。 在具体实施时,在本公开实施例中,也可以通过拼接的方式形成第一子触控电极和第二子触控电极,例如,结合图1、图2c以及图10所示,可以将触控单元AA作为最小的拼接单元,可以在衬底基板100上设置多个阵列排布的且结构相同的触控单元AA,以形成各触控电极。例如,通过拼接使第一触控电极中的第一子触控电极具有多个环形且间隔设置的触控电极部。以及通过拼接使第二触控电极中的第二子触控电极具有多个环形且间隔设置的触控电极部。在具体实施时,触控单元AA通常可以设计为矩形(例如为长方形或正方形)。这样可以使本公开实施例提供的触控面板的触控区域由本公开上述各实施例中的触控单元AA通过阵列排布的方式形成,以触控单元AA为基本单元形成整个触控面板的电极图形, 另外,为了便于将上述触控单元AA应用于触控面板10中,本公开实施例不限制触控单元AA中第一子触控电极和第二子触控电极的具体形状,其可以根据实际应用环境的需求来设计确定,例如触控单元AA中的第一子触控电极和第二子触控电极可以设置为三角形、梯形,或三角形和梯形的组合,在此不作限定。并且,由于本公开实施例中的触控单元AA要以阵列排布的形式形成整个触控面板中的电极图形,在本公开实施例的实现方式中,要求触控单元AA在阵列排布时,第一方向上相邻触控单元AA的第一子触控电极211可以准确拼接,第二方向上相邻触控单元AA的第二电子触控极221可以准确拼接,因此可以将电极图形设计为:第一子触控电极211设置为以第一子触控电极211在第一方向上的中线为对称轴的对称结构,第二子触控电极221设置为以第二子触控电极221在第二方向上的中线为对称轴的对称结构。 可选地,在本公开实施例中,触控单元AA的边长的宽长比可以等比例缩放,且触控单元AA边长大小范围在2毫米~10毫米(mm)之间。例如, 当触控面板对触控灵敏度要求较高时,可以将触控单元AA的大小设置为2*2mm,当触控面板的尺寸较大且对触控灵敏度的要求较低时,可以将触控单元AA的大小设置为10*10mm;在设计触控单元AA中的电极图形时,上述两种尺寸规格的触控单元AA的电极图形无需重新设计,将尺寸为2*2mm的触控单元等比例放大5倍即可得到尺寸为10*10mm的触控单元。 在本公开实施例中,基于触控单元AA为矩形的整体结构,以及第一子触控电极211和第二子触控电极221为三角形的结构可知,第一连接线212用于使左侧的第一子触控电极211和右侧的第一子触控电极211电连接,第二连接线222用于使上侧的第二子触控电极221和下侧的第二子触控电极221电连接。另外,这些三角形子电极通常可以设计为等腰三角形。 需要说明的是,图2c所示触控单元AA中,由于每个第一子触控电极211和每个第二子触控电极221电连接的位置通过其它区域或结构电连接,因此,每个第一子触控电极211和每个第二子触控电极221并不是标准的三角形,而其在整体结构上可以视为三角形,即称这些子电极为三角形子电极。 在本公开实施例的一种应用场景中,当触控单元AA为正方形时,每个三角形子电极可以为相互对称的结构,即以正方形的对角线为对称轴,或以中线为对称轴,触控单元AA中的电极图形(即每个三角形子电极)均为对称结构。图2c所示触控单元AA以整体结构为正方形,且任意两个子电极均为对称结构的电极图形为例予以示出。 在本公开实施例中,由于每个子电极中包括多个间隔设置的开口,每个子电极内部间隔设置的开口将该子电极的分隔成多个间隔设置的条形电极,如图2和图3所示,在某个子电极内部,开口将子电极分隔成多个间隔设置且有序排列的条形电极,可以看出,每个子电极中的条形电极不是整面图形,但是每个子电极中的条形电极连通使电极图案形成一个整体。 可选地,在本公开实施例中,如图3c所示触控单元AA,每个三角形子电极中的电极图形可以设置为:包括多个间隔设置的“V形”电极,每个“V形”电极包括在“V形”尖角处相连接的两个条形电极,这两个条形电极分别平行于 本“V形”电极所属三角形子电极与其它三角形子电极相邻的边,且相邻的“V形”电极通过至少一个间隔设置的连接部连接,使得每个三角形子电极中的条形电极连接为整体结构。另外,在触控单元AA内部,第一子触控电极电极211中的“V形”电极为以触控单元AA在第一方向F1上的中线为对称轴的对称结构,第二子触控电极电极221中的“V形”电极为以触控单元AA在第二方向F2上的中线为对称轴的对称结构。 在本公开实施例中,基于三角形的子电极结构,可以将第一子触控电极内部的条形电极设置为形状呈“V形”的条形电极,且这些“V形”电极以半包裹的形式重叠排列。如图2c所示,“V”形电极的电极包括构成“V”形的左右两个条形电极,以图2c中的第一子触控电极211中构成“V”形电极的两个电极中,左侧电极平行于第一子触控电极211与第二子触控电极221相邻的边,右侧电极平行于三角形电极第一子触控电极211与第二子触控电极221相邻的边;并且,相邻的“V形”电极可以通过多个间隔设置的连接部连接。 可选地,在本公开实施例中,条形电极与第一方向(或第二方向)的夹角在30度到60度之间,如图2c和图6所示,“V形”电极中,左右两个条形电极均与第一方向(或第二方向)存在一夹角,该夹角的角度为30度到60度之间的一个定值,当触控单元AA的形状固定(例如为正方形),且三角形子电极的形状固定(例如为等边三角形)时,如图6中所示的夹角B(条形电极与第一方向F1的夹角)和夹角C(条形电极与第二方向F2的夹角),均为45度,由于本公开实施例提供的触控面板中的电极图形由阵列排布的触控单元AA形成,基于上述夹角的范围限制,触控面板中可以形成菱形的电极图形,如图10所示,具体示意出6个触控单元AA的阵列形式,通过将电极设置为“V”形电极,由多个“V”形电极构成三角形子电极,并且限定“V形”电极中左右两个电极与第一方向(或第二方向)的夹角范围,可以有效避免柔性显示装置的显示屏出现摩尔纹现象。 需要说明的是,上述图6所示实施例以条形电极与第一方向(或第二方向)的夹角为45度予以示出,若触控单元AA为长方形,该长方形的边长比 固定,三角形子电极的形状确定时,条形电极与第一方向(或第二方向)的夹角为30~60°之间的一个定值,例如,条形电极与第一方向的夹角为30°,与第二方向的夹角为60°。 需要说明的是,在本公开实施例中,构图工艺可只包括光刻工艺,或,可以包括光刻工艺以及刻蚀步骤,同时还可以包括打印、喷墨等其他用于形成预定图形的工艺。光刻工艺是指包括成膜、曝光、显影等工艺过程的利用光刻胶、掩模板、曝光机等形成图形的工艺。在具体实施时,可根据本公开中所形成的结构选择相应的构图工艺。 需要说明的是,在具体实施时,本公开实施例提供的触控面板用于用户实现对柔性显示屏的触控操作,且该触控面板例如可以通过贴合技术贴合于柔性显示屏上。目前的屏幕结构通常为,从上到下依次包括保护玻璃、触摸屏和显示屏,贴合技术包括不同的类型,例如单片式触控面板(One Glass Solution,简称为:OGS)、GFF、G1F、G2F和GF等,不同贴合技术中film层数的多少、横向电极和纵向电极的电极层数,以及横向电极和纵向电极与film的相对层次位置均不同。 在具体实施时,如图15所示,衬底基板100具有触控区域10a和非触控区域10b。触控区域10a中设置有触控电极。非触控区域10b可以设置一些走线。进一步地,触控面板的触控区域可以与显示屏的显示区对应。例如,触控区域在显示屏的正投影与显示区重叠。 在具体实施时,本公开实施例提供的触控面板可以支持主动笔、被动笔等多种触控操作,并且触控电极图形不再是现有触控面板整面式的电极图形,而是由多个环形设置的触控电极部有序排列而成。每个第一子触控电极和第二子触控电极可以通过间隔设置的连接部(即导电小块)电连接而成。同一第一子触控电极与第二子触控电极中的相邻触控连接部之间的间隙宽度20微米~30微米之间。并且,第一子触控电极与第二子触控电极中的触控电极部有序排列连接成菱形的电极图形,且均匀分布,可以进一步提升整个触控面板的消影效果。 本公开实施例提供了有一些触控面板的结构,如图11所示,其针对上述实施例的实施方式进行了变形。下面仅说明本实施例与上述实施例的区别之处,其相同之处在此不作赘述。 在具体实施时,在本公开实施例中,如图11与图12所示,可以使多个触控电极200包括呈阵列排布的自电容电极。每个触控电极2000包括多个环形且间隔设置的触控电极部300。并且,同一触控电极200中,每相邻两个触控电极部300通过多个连接部400电连接。这样可以使触控面板采用自电容原理实现触控功能。图12所示中虚线框L1和虚线框L2之间的区域代表一个触控电极部300,虚线框400所围成的区域代表一个连接部400。 进一步地,在具体实施时,在本公开实施例中,各自电容电极同层设置。这样可以通过一次构图工艺即可形成各自电容电极的图形,能够简化制备工艺,节省生产成本,提高生产效率。 基于同一公开构思,本公开实施例还提供了触控显示装置,该触控显示装置可以包括上述任意实施例中提供的触控面板。该触控显示装置解决问题的原理与前述触控面板相似,因此该触控显示装置的实施可以参见前述触控面板的实施,重复之处在此不再赘述。 在具体实施时,本公开实施例提供的触控显示装置可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示和触控功能的产品或部件。对于该触控显示装置的其它必不可少的组成部分均为本领域的普通技术人员应该理解具有的,在此不做赘述,也不应作为对本公开的限制。并且,该触控显示装置的实施和有益效果可以参见本公开上述实施例提供的触控面板,故在此不再赘述。 基于同一公开构思,本公开实施例还提供了触控面板的制作方法,该触控面板的制作方法用于制作本公开上述任一实施例提供的触控面板。 本公开实施例提供的触控面板的制作方法,可以包括如下步骤:在衬底基板的触控区域形成各触控电极的图形。其中,该触控电极的图形为图1至图12任意对应实施例提供的触控电极的图形。 在具体实施时,本公开实施例提供的触控面板的制作方法,如图13所示,具体可以包括如下步骤: S210,在衬底基板100的触控区域10a形成第一导电膜层; S220,对第一导电膜层进行图形化处理,形成各触控电极图形;其中,该触控电极的图形为图1至图12任意对应实施例提供的触控电极的图形。 S230,在电极图形上形成第一平坦层,通过图形化工艺在该第一平坦层上形成过孔;其中,用于进行桥接的过孔布设于第一触控电极被第二触控电极分隔开的两个第一子触控电极上; S240,在第一平坦层上形成第二导电膜层,并通过图形化工艺形成第一连接线的图形。 其中,采用阵列排列的触控单元AA制备的触控面板,即为以本公开上述任一实施例中的触控单元为基本单元,且对该触控单元进行阵列排布形成的电极图形。 在本公开实施例中,待制作的触控面板为单层薄膜的结构,且各触控电极在同一电极层中。例如,第一触控电极和第二触控电极在同一电极层中,即为通过一次光刻和刻蚀工艺形成的,该第一导电膜层例如为ITO膜层,该ITO膜层可以形成于环烯烃聚合物薄膜(Cyclo Olefin Polymer film,简称为:COP film)的感应薄膜上,对该ITO膜层进行图形化处理的实现方式可以为:在该ITO膜层进行涂胶、曝光、显影,制作对位Mark(标记),其中,涂胶例如采用光刻胶(Photoresist,简称为:PR胶),显影的图形即为本公开上述实施例提供的触控面板中的电极图形,最后进行刻蚀,剥离残留光刻胶。 通过上述步骤形成的电极图形,与上述实施例提供的触控面板具有相同的触控电极图形。因此,采用本公开实施例提制作方法制作成的触控电极图形,具有与上述实施例中触控电极图形相同的性能,即具有较高的耐弯折能力,可以有效防止触控面板弯折时出现断裂。 需要说明的是,本公开实施例在完成S220的制作后,第一触控电极中的第一子参考电极仍为独立的电极图形,还未形成整体结构上的第一触控电极, 因此,可以在后续工艺中通过制作用于连接第一子触控电极的第一连接线的桥架结构,以形成结构和功能上完整的第一触控电极。 在本公开实施例中,在已形成的电极图形(即第一子触控电极和第二触控电极)上形成第一平坦层,该第一平坦层例如为有机绝缘层,记为OC1层,通过图形化工艺,同样可以涂胶、曝光、显影和刻蚀,在OC1层上制作出过孔,该过孔用于形成第一连接线的桥架结构的桥点,该过孔布设于第一触控电极被第二触控电极分隔开的两个第一子触控电极上,且在这两个第一子触控电极接近第二触控电极最窄的位置,如上述图1到图8所示的结构。 在完成过孔的制作后,在OC1上形成第二导电膜层,该第二导电膜层同样可以为ITO膜层,例如可以通过喷涂(sputter)工艺形成ITO膜层,该ITO膜层用于形成第一连接线的桥架结构,对该ITO膜层进行图形化工艺处理,同样包括涂PR胶、曝光、显影、刻蚀和剥离等工艺制作ITO材料的桥架结构。 本公开实施例通过上述工艺制作成的触控面板,与上述实施例提供的触控面板具有相同的结构和性能,即同一层形成第一触控电极和第二参考电极(此时形成的第一触控电极仅包括位于第一子触控电极),并采用第一连接线的桥架结构连接第一子触控电极,以形成结构和功能上完整的第一触控电极,且电极和第一连接线均采用ITO材料,因此,与本公开上述实施例提供的触控面板具有相同的有益效果,故在此不再赘述。 可选地,图14为本公开实施例提供的另一写触控面板的制作方法的流程图。在图13所示流程的基础上,本公开实施例提供的方法,在S230之前还可以包括: S221,在衬底基板的非触控区域形成金属膜层; S222,对金属膜层进行图形化处理,形成触控面板的金属连线。 本公开实施例提供的触控面板的制作方法,在制作OC1层之前,可以现在触控面板的非触控区域制作金属连线,该金属连线包括第一触控电极和第二触控电极连接到柔性电路板(Flexible Printed Circuit,简称为:FPC)的连线和用于绑定FPC以实现信号导通的绑定(Bonding)区的连线。 另外,在本公开实施例中,在S230中对OC1层进行图形化工艺处理时,不仅在该OC1层上形成过孔,还在触控面板的非触控区形成Bonding区的镂空图形,以便在S240喷涂ITO膜层时,在该Bonding区的镂空图形位置喷涂ITO膜层,用ITO膜层覆盖在Bonding区的金属连线上方,以保护金属连线不受腐蚀。 可选地,在本公开实施例中,S240之后还可以包括: S250,在衬底基板的触控区域和非触控区域形成第二平坦层。 在本公开实施例的触控区域,即是在桥架结构和OC1的上方形成第二平坦层,该第二平坦层例如同样为有机绝缘层,记为OC2,该OC2用于保护整个触控面板。如图15所示,为通过本公开实施例提供的触控面板的制作方法制作成的触控面板的结构示意图,图16示意出触控面板在桥架结构处的截面图,触控电极(包括第一触控电极中的第一子触控电极211和第二触控电极中的第二子触控电极221),制作于柔性基板150上,第一连接线212电连接相邻的两个第一子触控电极211,图16中示意出第一连接线212下方的第二连接线222。 可选地,在具体实施时,在衬底基板的触控区域形成各触控电极的图形,具体可以包括:在衬底基板的触控区域形成各自电容电极的图形。 本公开实施例提供的触控面板及触控显示装置,通过使触控电极包括多个环形且间隔设置的触控电极部,以及使同一触控电极中的每相邻两个触控电极部通过多个连接部电连接,可以使触控电极部之间设置有间隙,这样以间隙分隔开的环形触控电极部之间具有一定间距(即间隙大小),有利于释放应力,提高电极的耐弯折能力,防止在弯折时出现断裂。 显然,本领域的技术人员可以对本公开实施例进行各种改动和变型而不脱离本公开实施例的精神和范围。这样,倘若本公开实施例的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。 Disclosed in the embodiment of the present disclosure are a touch panel and a touch display device. The touch panel comprises: comprising: a base substrate; a plurality of touch electrodes, insulated from one another and disposed on the base substrate; wherein at least part of the touch electrodes comprises a plurality of annular touch electrode portions that are spacedly disposed, and in the same touch electrode, each two adjacent touch electrode portions are electrically connected to each other by means of a plurality of connecting portions, thus improving the bending capability of electrodes and preventing breakage when the touch panel is bent. 一种触控面板,其中,包括: 衬底基板; 多个触控电极,相互绝缘设置于所述衬底基板上; 至少部分所述触控电极包括多个环形且间隔设置的触控电极部; 同一所述触控电极中,每相邻两个所述触控电极部通过多个连接部电连接。 如权利要求1所述的触控面板,其中,所述多个触控电极包括:多条沿第一方向延伸的第一触控电极以及多条沿第二方向延伸的第二触控电极。 如权利要求2所述的触控面板,其中,各所述触控电极同层设置;所述第一触控电极包括多个第一子触控电极,所述第一子触控电极与所述第二触控电极间隔排列;各所述第一子触控电极包括多个环形且间隔设置的触控电极部; 同一所述第一触控电极且位于所述第二触控电极两侧的两个第一子触控电极通过第一连接线采用桥接方式电连接。 如权利要求3所述的触控面板,其中,电连接于相邻两个所述第一子触控电极之间的第一连接线为至少一条。 如权利要求3所述的触控面板,其中,除位于所述第一触控电极的端部处的第一子触控电极之外,其余各第一子触控电极中的触控电极部的图形相同。 如权利要求3-5任一项所述的触控面板,其中,所述第二触控电极包括多个第二子触控电极以及第二连接线,所述第二子触控电极与所述第一触控电极间隔排列;同一所述第二触控电极且位于所述第一触控电极两侧的两个第二子触控电极通过所述第二连接线电连接; 各所述第二子触控电极包括多个环形且间隔设置的触控电极部。 如权利要求6所述的触控面板,其中,除位于所述第二触控电极的端 部处的第二子触控电极之外,其余各第二子触控电极中的触控电极部的图形相同。 如权利要求6所述的触控面板,其中,针对除位于所述第一触控电极的端部处的第一子触控电极之外的其余第一子触控电极以及除位于所述第二触控电极的端部处的第二子触控电极之外的其余各所述第二子触控电极,所述第一子触控电极中的触控电极部的图形与所述第二子触控电极中的触控电极部的图形相同。 如权利要求1所述的触控面板,其中,所述多个触控电极包括呈阵列排布的自电容电极。 如权利要求1-9所述的触控面板,其中,所述触控面板还包括:设置于相邻的两个所述触控电极之间的间隙处的虚拟条形电极。 如权利要求10所述的触控面板,其中,所述触控电极与相邻的所述虚拟条形电极之间的间隙宽度为20微米到30微米之间。 如权利要求10所述的触控面板,其中,所述虚拟条形电极与所述触控电极同层设置。 如权利要求1-9任一项所述的触控面板,其中,相邻的所述触控电极部之间的间隙宽度为20微米到30微米之间。 如权利要求1-9任一项所述的触控面板,其中,每相邻两个所述触控电极部之间的连接部均匀分布。 如权利要求1-9任一项所述的触控面板,其中,所述触控电极部的图形包括三角形、菱形、矩形中的至少一种。 如权利要求15所述的触控面板,其中,所述触控电极部的图形为菱形,第一子触控电极中触控电极部形成的图形的一条边与第二方向和第一方向中的一个方向的夹角在30度到60度之间。 如权利要求1-16任一项所述的触控面板,其中,所述触控电极部的边缘为直线形、曲线形以及折线形中的至少一种。 一种触控显示装置,其中,包括:如权利要求1-17任一项所述的触 控面板。技术领域

背景技术

附图说明

具体实施方式