Oberfräse

Die Erfindung geht aus von einer Oberfräse nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Eine gattungsgemäße Oberfräse ist aus der Die Erfindung geht aus von einer Oberfräse mit einem Motorgehäuse, aus dessen Unterseite eine Werkzeugaufnahme für ein mit einem Antrieb verbundenes Fräswerkzeug herausragt, und mit einer mindestens zwei Führungssäulen aufweisenden Führungseinheit für das Motorgehäuse, welches an der ersten Führungssäule in mindestens einer ersten Lagerung und an der zweiten Führungssäule in mindestens einer zweiten Lagerung verschiebbar aufgenommen ist. Es wird vorgeschlagen, dass mindestens eine Lagerung mindestens teilweise als Wälzkörperführung ausgebildet ist. Eine solche Ausgestaltung ermöglicht eine leichtgängige und präzise Frästiefeneinstellung einer Oberfräse, da eine Wälzkörperführung auch noch bei Spielfreiheit, d.h. unter Vorspannung, leicht läuft. Mit der Wälzkörperführung kann auch ohne Lagerspiel das Motorgehäuse und somit das Fräswerkzeug leichtgängig und ruckfrei gelagert werden, wodurch das Fräswerkzeug zügig und genau auf eine Bezugsfläche einstellbar ist. Vorteilhafterweise erbringt die vibrationsarme Führung des Fräswerkzeugs eine höhere Maßhaltigkeit und Oberflächengüte beim zu bearbeitenden Werkstück sowie eine Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit der Oberfräse, da hierdurch auch die Rüstzeit der Oberfräse verringert wird. In einer weiteren Ausgestaltung wird vorgeschlagen, dass die zweite Lagerung eine Wälzkörperführung und eine Gleitführung aufweist, wodurch eine vorteilhafte Versteifung des Motorgehäuses durch eine drehfeste Anordnung des Motorgehäuses relativ zur Fußplatte erzielt werden kann. Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In den beiden Figuren ist im Folgenden ein Ausführungsbeispiel der Erfindung mit weiteren Einzelheiten näher dargestellt. Die Figuren, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen. Es zeigen:

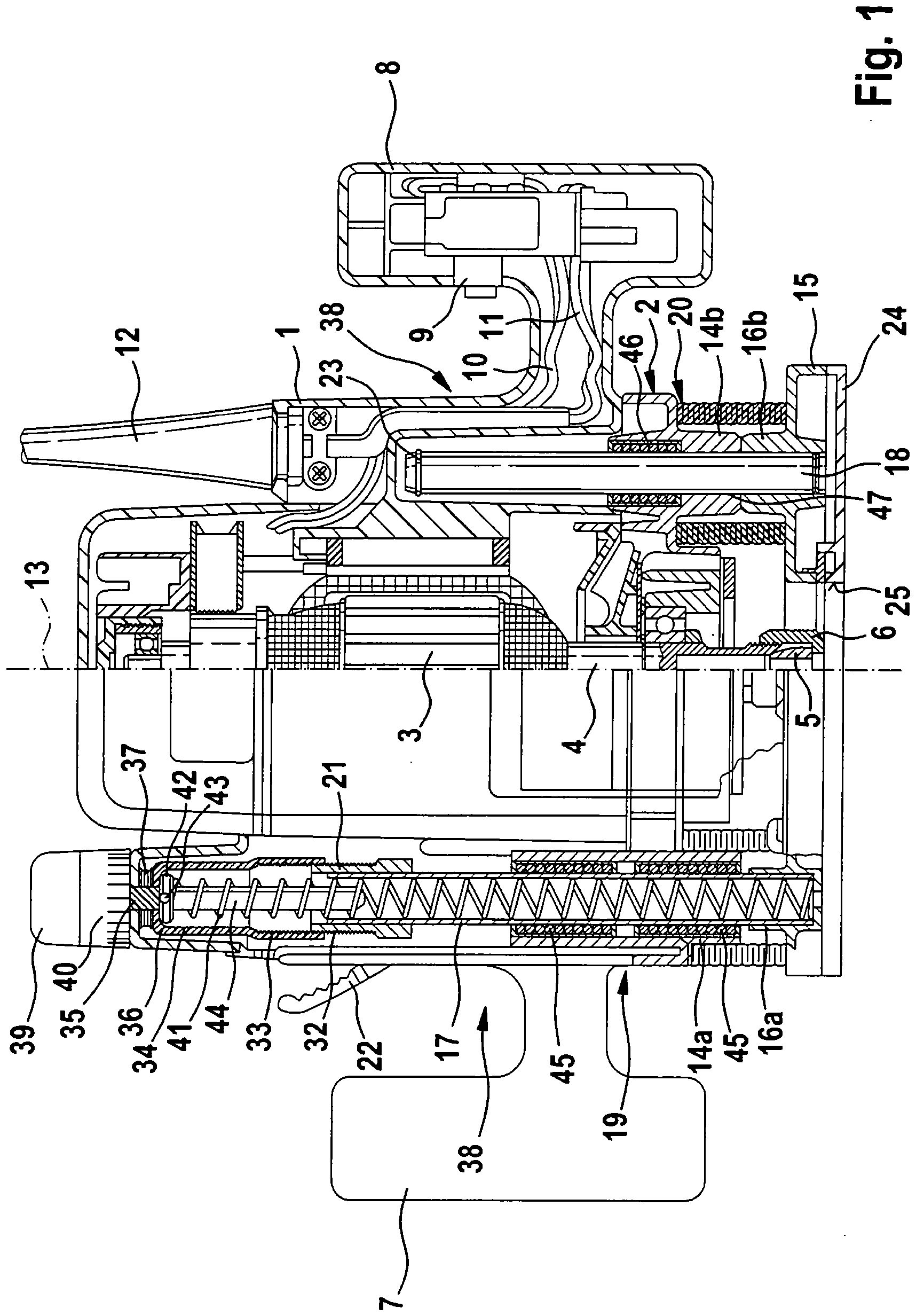

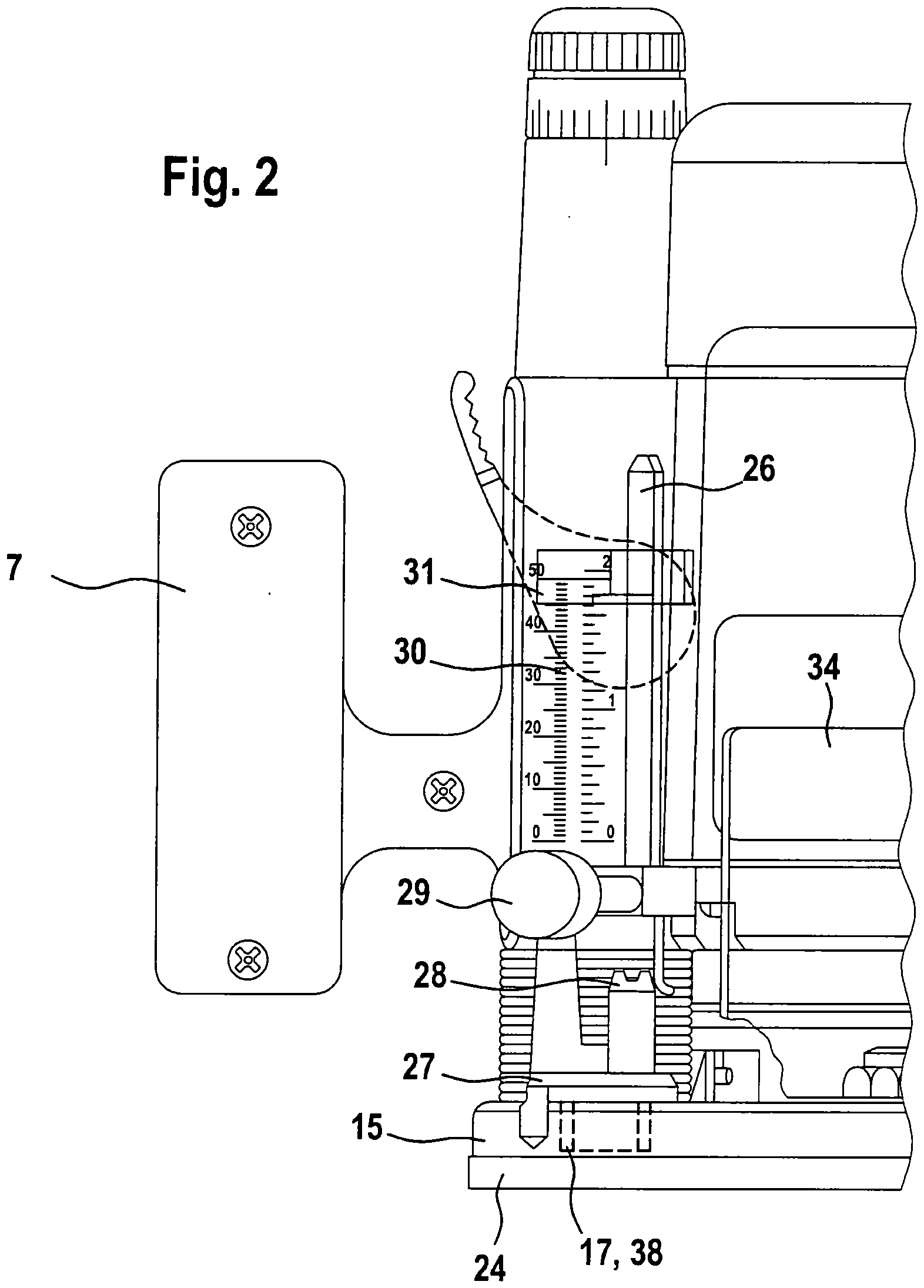

Im Motorgehäuse 1, 2 ist ein Antriebsmotor 3 angeordnet, welcher eine Motorspindel 4 in Umdrehung versetzt. Die Motorspindel 4 ist verdrehungsfest mit einer Werkzeugaufnahme vorzugsweise in Form einer mittels einer Sechskantmutter 6 spannbaren Spannhülse 5 verbunden, in welche ein Fräswerkzeug zur Werkstückbearbeitung einspannbar ist. An dem Oberteil 1 sind zwei Handgriffe 7, 8 befestigt, vorzugsweise an das Oberteil 1 angeformt. In einem der beiden Handgriffe 8 ist ein elektrischer Schalter 9 zur Inbetriebnahme der Oberfräse vorgesehen. Der Schalter 9 ist über elektrische Leitungen 10, 11 mit dem Antriebsmotor 3 und einer Netzanschlussleitung 12 verbunden. An das Unterteil 2 des Motorgehäuses sind im Wesentlichen parallel zu einer Vertikalachse 13 der Oberfräse bzw. zu einer Vertikalachse 13 des Fräswerkzeugs ausgerichtete, erste Führungsrohre 14 a, b angeformt, die unmittelbar in ebenfalls im Wesentlichen parallel zu einer Vertikalachse 13 der Oberfräse bzw. zu einer Vertikalachse 13 des Fräswerkzeugs ausgerichtete und an eine Fußplatte 15 angeformte, zweite Führungsrohre 16 a, b fluchten. In den ersten und zweiten Führungsrohren 14 a, b und 16 a, b sind zwei Führungssäulen 17, 18 einer Führungseinheit 38 geführt bzw. gelagert. Eine erste Führungssäule 17 ist als sogenannte Hauptsäule hohl und eine zweite Führungssäule 18 ist massiv ausgeführt. Das Motorgehäuse 1, 2 ist an der ersten Führungssäule 17 in mindestens einer ersten Lagerung 19 und an der zweiten Führungssäule 18 in mindestens einer zweiten Lagerung 20 im Wesentlichen parallel zur Achse 13 des Fräswerkzeugs verschiebbar aufgenommen und mittels einer Klemmvorrichtung 21, 22 gegenüber mindestens einer der Führungssäulen 17, 18 lösbar festlegbar. An einem oberen, dem Oberteil 1 zugewandten Ende der massiven Führungssäule 18 ist in einer Ringnut ein Sprengring 23 angeordnet, der ein ungewolltes Abgleiten des Motorgehäuses 1, 2 von den Führungssäulen 17, 18 verhindert. Die massive Führungssäule 18 verhindert eine Verdrehung des Motorgehäuses 1, 2 und bildet eine Hubbegrenzung nach oben. Die Fußplatte 15 trägt zum Schutz des zu bearbeitenden Werkstücks eine Sohle 24, welche vorzugsweise aus Kunststoff besteht. Die Fußplatte 15 und die Sohle 24 haben zentral eine Öffnung 25, in welche die Motorspindel 4 des im Motorgehäuse 1, 2 angeordneten Antriebsmotors 3 mindestens teilweise hineinragt. Gemäß Das Motorgehäuse 1, 2 ist mittels der an der Hauptsäule 17 verschiebbar geführten Klemmvorrichtung in Form einer Klemmhülse 21 mit einer Klemmschraube 22 gegenüber der Fußplatte 15 festlegbar. Die Klemmschraube 22 sitzt in einem etwa rechtwinklig zur Achse der Hauptsäule 17 verlaufenden Gewinde der Klemmhülse 21 derart, dass sie gegen die Klemmhülse 21 anpressbar ist. Die Klemmhülse 21 besitzt an ihrem Außenumfang ein Außengewinde 32, auf welches ein Innengewinde 33 eines gestuften, im unteren Teil hohlzylindrischen Verstellgliedes 34 aufgeschraubt ist, welches vorzugsweise aus Kunststoff besteht. Das Innengewinde 33 weist gegenüber dem Außengewinde 32 eine Vorspannung zur Ausschaltung eines Gewindespiels auf. Dies kann beispielsweise durch eine geringfügig größere oder kleinere Gewindesteigung oder durch ein leicht überdeckendes Gewindeprofil bewerkstelligt werden. Der obere Teil des Verstellgliedes 34 ist vollzylindrisch ausgeführt und bildet einen zentrischen Hals 35. Auf der am Übergang des hohlzylindrischen Teils zum Hals 35 gebildeten Schulter 36 liegt das Gehäuseoberteil 1 auf. Zwischen Schulter 36 und Gehäuseteil 1 ist ein Axialwälzlager 37 eingelegt. Das Gehäuseteil 1 ist mittels einer auf dem Hals 35 aufgeschraubten, hier nicht sichtbaren Mutter oder einem beliebigen anderen Befestigungsmittel gegenüber dem Verstellglied 34 spielfrei einstellbar fixiert. Mit dem Hals 35 ist ein außen gerändelter Drehknopf 39 verschraubt. Zwischen Drehknopf 39 und Gehäuseoberteil 1 ist ein gegenüber dem Drehknopf 39 auf Null justierbarer Skalenring 40 mit Zehntel-Millimeter- bzw. 1/256-Zoll-Unterteilung eingesetzt. Innerhalb der Hauptsäule 17 befindet sich eine lange Feder 41, die einerseits an der Fußplatte 15 und andererseits gegenüber dem Verstellglied 34 abgestützt ist. Die als Druckfeder ausgebildete Feder 41 sorgt dafür, dass das Motorgehäuse 1, 2 bei geöffneter Klemmschraube 22 gegenüber der Fußplatte 15 angehoben wird, so dass ein in die Motorspindel 4 eingesetztes Fräswerkzeug aus dem Werkstück auftaucht. Die Druckfeder 41 ist gegenüber dem Verstellglied 34 unter Zwischenlage einer Scheibe 42 mit zentralem Vorsprung 43 abgestützt. Der Vorsprung 43 ist im Ausführungsbeispiel durch eine in die Scheibe 42 eingesetzte Kugel realisiert. Diese stützt sich zentral am Boden des Verstellgliedes 34 ab. Dazu kann das ansonsten vorzugsweise aus Kunststoff bestehende Verstellglied 34 beispielsweise durch eine Metalleinlage verstärkt sein. Von der Scheibe 42 weg nach unten erstreckt sich in die Druckfeder 41 hinein ein Dorn 44, der verhindert, dass die Druckfeder 41 einknicken kann. Die Einstellung der Frästiefe der Oberfräse erfolgt wie gewohnt mittels des Stabes 26 und des Drehtellers 27 gemäß Erfindungsgemäß ist mindestens eine Lagerung 19, 20 mindestens teilweise als Wälzkörperführung vorgesehen. Bei den Wälzkörpern kann es sich um Kugeln, Rollen oder andere Wälzkörper handeln. Bei der Wälzkörperführung kann es sich um eine Linearführung, eine Umlaufführung oder eine Führung ohne Umlauf handeln. Eine Umlaufführung umfasst Wälzkörper, die in einem endlosen Wälzkörperumlauf umlaufen. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist die erste Lagerung 19 an der massiven Hauptsäule 17 zwei übereinander angeordnete Wälzkörperführungen 45 auf, wobei alternativ hierzu auch eine lange Wälzkörperführung denkbar wäre. Die zweite Lagerung 20 an der massiven Führungssäule 18 weist eine Wälzkörperführung 46 und eine Gleitführung 47 auf. Es ist jedoch auch jede weitere Alternative denkbar. Oberfräse mit einem Motorgehäuse (1, 2), aus dessen Unterseite eine Werkzeugaufnahme (5, 6) für ein mit einem Antrieb (3, 4) verbundenes Fräswerkzeug herausragt, und mit einer mindestens zwei Führungssäulen (17, 18) aufweisenden Führungseinheit (38) für das Motorgehäuse (1, 2), welches an der ersten Führungssäule (17) in mindestens einer ersten Lagerung (19) und an der zweiten Führungssäule (18) in mindestens einer zweiten Lagerung (20) verschiebbar aufgenommen ist, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Lagerung (19, 20) mindestens teilweise als Wälzkörperführung (45, 46) ausgebildet ist, wobei die erste Lagerung (19) zwei Wälzkörperführungen (45) aufweist und die zweite Lagerung (20) eine Wälzkörperführung (46) und eine Gleitführung (47) aufweist. Oberfräse mit einem Motorgehäuse (1, 2), aus dessen Unterseite eine Werkzeugaufnahme (5, 6) für ein mit einem Antrieb (3, 4) verbundenes Fräswerkzeug herausragt, und mit einer mindestens zwei Führungssäulen (17, 18) aufweisenden Führungseinheit (38) für das Motorgehäuse (1, 2), welches an der ersten Führungssäule (17) in mindestens einer ersten Lagerung (19) und an der zweiten Führungssäule (18) in mindestens einer zweiten Lagerung (20) verschiebbar aufgenommen ist, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Lagerung (19, 20) mindestens teilweise als Wälzkörperführung (45, 46) ausgebildet ist, wobei die erste Lagerung (19) zwei Wälzkörperführungen (45) aufweist und die zweite Lagerung (20) eine Wälzkörperführung (46) und eine Gleitführung (47) aufweist. Oberfräse nach Oberfräse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Wälzkörperführung (45, 46) um eine Linearführung handelt. Oberfräse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Wälzkörpern um Kugeln oder Rollen handelt.Stand der Technik

Vorteile der Erfindung

Figurenliste

Beschreibung der Ausführungsbeispiele