Energy converting device e.g. power plant, for converting inertial energy into local mechanical energy, has rotary mass that is movable along path, and drive device coupled with mass, where rotation of drive device enables movement of path

Die

Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Wandlung von Inertial-Energie

in lokale mechanische Energie gemäß Oberbegriff

des Anspruchs 1. Einrichtungen

der hier angesprochenen Art sind bekannt ( Aufgabe

der Erfindung ist es daher, eine Einrichtung zur Wandlung von Energie,

kurz: einen Energiewandler, zu schaffen, der die oben genannten Nachteile

vermeidet, insbesondere keine fossilen Brennstoffe benötigt

und Sicherheitsprobleme bei der Endlagerung radioaktiven Mülls

vermeidet. Zur

Lösung dieser Aufgabe wird eine Einrichtung mit mindestens

einer rotierenden Masse vorgeschlagen, der eine Abgabeeinrichtung

zugeordnet ist, an welcher von der Masse aufgenommene lokale mechanische

Energie abgreifbar ist. Diese Energie wird durch Wandlung von Inertial-Energie

gewonnen. Unter dem Begriff „Inertial-Energie" wird hier

Energie verstanden, die innerhalb der Quanten der Materie gebunden

ist (Jω2 = mc2)

und durch Bewegung nach außerhalb fließen und

genutzt werden kann. Die Einrichtung zeichnet sich dadurch aus,

dass die mindestens eine Masse entlang einer Bahn bewegbar ist, und

dass eine Antriebseinrichtung vorgesehen ist, die mit der Masse

koppelbar ist und deren Rotation und Bahnbewegung bewirkt. Der Energiewandler

hat den Vorzug, dass er ein vergleichsweise einfaches technisches

Verfahren ausnutzt, das sich auf bewährte Technologien

stützen kann. Die Nutzung von Kräften durch die

Kombination von linearen und kreisförmigen Bewegungen ist

in Natur und Technik weit verbreitet: Beispielsweise hat die Coriolis-Kraft eine

große Bedeutung für die Entstehung der Passatwinde

(Nordost- und Südost-Passate); der den Magnus-Effekt nutzende

Flettner-Rotor kann Schiffe antreiben, und der Kutta-Joukowski-Effekt

ist essentiell zur Erklärung des Auftriebs von Flugzeugen.

Die hier vorgeschlagene Einrichtung nutzt das Auftreten großer

Coriolis-Beschleunigungen zur Erzeugung großer mechanischer

Kräfte. Bevorzugt

wird eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass die Abgabeeinrichtung

eine Nabe umfasst, die mit der mindestens einen Masse gekoppelt

ist. Die lokale mechanische Energie kann dann an der Nabe beispielsweise

durch eine in die Nabe eingreifende Welle abgegriffen werden. Auch

wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass

die mindestens eine Masse als Doppelmasse ausgebildet ist. Unter

einer Doppelmasse wird hier eine sich aus zwei Massenelementen zusammensetzende

Masse verstanden. Demnach hat man also zwei Massenelemente, die gemeinsam

die zur Energiewandlung erforderliche Masse bereitstellen. Besonders

bevorzugt wird auch eine Einrichtung, bei der die mindestens eine

Masse als Doppelzylinder ausgebildet ist. In diesem Ausführungsbeispiel

liegt die Masse als Doppelmasse vor, sodass zwei jeweils zylinderförmige

Masseelemente vorgesehen sind, die konzentrisch zueinander angeordnet sind. Bei

einer weiteren bevorzugten Einrichtung ist vorgesehen, dass die

Antriebseinrichtung ein erstes Antriebselement umfasst, das die

mindestens eine Masse in Rotation versetzt. Dies kann beispielsweise

beim Anfahren der Einrichtung geschehen. Vorzugsweise ist vorgesehen,

dass das erste Antriebselement die mindestens eine Masse während des

Betriebs der Maschine auf einer konstanten Winkelgeschwindigkeit

hält. In diesem Fall ist die Drehgeschwindigkeit der Abgabeeinrichtung,

von der die lokale mechanische Energie abgenommen werden kann, konstant.

Es treten also je nach Leistungserzeugung beziehungsweise Leistungsentnahme

unterschiedliche Momente an der Abgabeeinrichtung auf. Bevorzugt

wird auch eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass die

Antriebseinrichtung ein zweites Antriebselement umfasst, das die Translationsbewegung

der Masse entlang der Bahn bewirkt. Die Masse kann sich somit autonom

entlang der Bahn bewegen, ohne dass eine Kopplung zu einer feststehenden

Mitnehmereinrichtung vorgesehen sein muss. Besonders

bevorzugt wird auch eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet,

dass das erste Antriebselement als Elektromotor, vorzugsweise als Linearmotor,

ausgebildet ist. Ein Linearmotor ist beispielsweise aus der Transrapid-Technologie

bekannt und zeichnet sich durch einen besonders geringen Verschleiß aus.

Alternativ kann auch das zweite Antriebselement als Elektromotor,

vorzugsweise als Linearmotor, ausgebildet sein. Es können

allerdings auch beide Antriebselemente der Antriebseinrichtung als

Elektromotor, vorzugsweise als Linearmotor, ausgebildet sein. Es

wird auch noch eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet,

dass das erste Antriebselement von Hilfsmaschinen oder aus dem elektrischen

Leitungsnetz gespeist wird. In diesem Fall bezieht das Antriebselement

seine zum Antrieb nötige Energie also nicht aus einer in

dem Antriebselement vorgesehenen Vorrichtung, sondern aus separaten

Einrichtungen. Alternativ kann auch das zweite Antriebselement von

Hilfsmaschinen oder aus dem elektrischen Leitungsnetz gespeist werden.

Es können auch beide Antriebselemente von Hilfsmaschinen

oder aus dem elektrischen Leitungsnetz gespeist werden. Auch

wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass

ein Akkumulator zur Speicherung elektrischer Energie vorgesehen

ist. Dies bedeutet zum einen eine sehr einfache Maßnahme

zur Bereitstellung von Antriebsenergie, zum anderen kann auch die

von der Einrichtung gelieferte Energie direkt in den Akkumulator

eingespeichert werden. Weiterhin

wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass

der Akkumulator ringförmig ausgebildet ist. Besonders

bevorzugt wird dabei auch eine Einrichtung, bei der der ringförmig

ausgebildete Akkumulator zwischen den Zylindern des Doppelzylinders

angeordnet ist. Dies hat den Vorteil, dass der Akkumulator auf besonders

einfache Weise mit der rotierenden Doppelmasse gelagert werden kann, ohne

gegebenenfalls eine Unwucht zu erzeugen. Es

wird auch eine Einrichtung bevorzugt, bei der der Akkumulator mit

der mindestens einen Masse zusammen rotiert. In diesem Fall kann

der Akkumulator auf besonders einfache Weise mit der Masse verbunden

sein, was sich vor allem konstruktiv als Vorteil erweist. Bei

einer weiteren bevorzugten Einrichtung ist vorgesehen, dass der

Akkumulator mindestens eines der Antriebselemente der Antriebseinrichtung

mit Energie speist. Die entlang der Bahn bewegte Masse führt

in diesem Fall also ihre zum Antrieb erforderliche Energiequelle

mit sich, was ebenfalls einen konstruktiv besonders günstigen

Aufbau gewährleistet. Es

wird auch noch eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet,

dass die Abgabeeinrichtung mindestens ein Verbindungselement zur Kopplung

der mindestens einen Masse mit der Nabe aufweist. Weiterhin

wird eine Einrichtung bevorzugt, bei dem das mindestens eine Verbindungselement als

mindestens eine Speiche ausgebildet ist. Speichen sind eine besonders

einfache und kostengünstig herzustellende Ausgestaltung

eines Verbindungselementes. Bevorzugt

wird auch eine Einrichtung, bei der die Nabe mit einer Welle verbunden

ist. Die Welle greift dabei die an der Nabe vorliegende gewandelte mechanische

Energie ab und führt sie einem Verbraucher zu. Es ist dabei

prinzipiell gleichgültig, welche Art Verbraucher hier vorgesehen

ist. Es kann sich dabei beispielsweise um einen Generator zur Erzeugung

elektrischer Energie handeln. Es kann sich aber auch um das Getriebe

eines Fahrzeugs, eines Schiffes oder eines Luftfahrzeugs handeln.

Wesentlich ist lediglich, dass die mechanische Energie, die an der

Nabe vorliegt, durch eine Welle abgreifbar ist. Bevorzugt

wird weiterhin eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass

sich die mindestens eine Masse entlang der Bahn bewegt und dabei eine

konstante Geschwindigkeit aufweist. In diesem Fall tritt also während

der Bahnbewegung der Masse weder eine Beschleunigung noch eine Verzögerung auf. Auch

wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass

die Bahn eine Ringbahn ist. Dies ist zum einen konstruktiv besonders einfach,

zum anderen ist es vorteilhaft für den Platzbedarf der

Bahn, da diese in sich zurückgekrümmt ist. Auch

bevorzugt wird eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass

die Bahn durch mindestens eine Schiene oder ein Schienensystem definiert

wird. Weiterhin

bevorzugt wird auch eine Einrichtung, bei der vorgesehen ist, dass

es sich bei der Schiene um eine Doppelschiene handelt. Der Vorteil liegt

hierbei in einer präzisen Führung der Einrichtung,

die entweder durch einen mit ihr verbundenen kompakten Motor oder

durch einen beispielsweise mit der Schiene zusammenwirkenden Linearmotor entlang

der Bahn bewegt werden kann. Es

wird auch eine Einrichtung bevorzugt, bei der die Bahn eine Gleitbahn

ist. Bei einer solchen Ausbildung der Bahn können seitens

der Einrichtung Räder entfallen, und die Einrichtung gleitet

in einfacher Weise entlang der Bahn. Auch

wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass

die Bahn der Fahrweg eines Fahrzeugs ist. In diesem Fall ist die

Einrichtung mit dem Fahrzeug verbunden, sodass sie zusammen mit

dem Fahrzeug dem Fahrweg folgt. Darüber hinaus müssen

an den Fahrweg keinerlei weitere Ansprüche gestellt werden,

insbesondere muss es sich nicht um einen kreisförmigen

oder in sich geschlossenen Fahrweg handeln. Auch

bevorzugt wird eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass

die mindestens eine Masse um eine Achse rotiert, die quer zur Bahn

angeordnet ist, entlang derer die mindestens eine Masse bewegt wird.

Die Ausrichtung der Rotationsachse kann dabei parallel zu einer

Ebene orientiert sein, in der die mindestens eine Masse entlang

ihrer Bahn bewegt wird, sie kann aber auch senkrecht oder in einem

beliebigen Winkel zu dieser Ebene angeordnet sein. Wesentlich ist

nur, dass zumindest eine nicht verschwindende Komponente der horizontalen

Achse vorgesehen ist, die quer zur Bahn angeordnet ist. Da die Corioliskraft

nämlich durch das Kreuzprodukt der linearen Geschwindigkeit

mit der Rotationsgeschwindigkeit gebildet wird, würde sie

verschwinden, wenn beide Geschwindigkeitsvektoren parallel zueinander

ausgerichtet wären. Besonders

bevorzugt wird eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass

ein Gehäuse vorgesehen ist, in dem die mindestens eine

Masse angeordnet ist, das diese also umgibt und zusammen mit ihr

entlang der Bahn bewegt wird. Das Gehäuse schützt

hierbei auf vorteilhafte Weise die Masse vor Umwelteinflüssen

oder Schmutz. Auch

wird eine Einrichtung bevorzugt, bei der das Gehäuse, das

die Masse umgibt und mit dieser entlang der Bahn bewegt wird, evakuiert

ist. Bei hinreichend gutem Vakuum umfasst der Raum, in dem die Masse

rotiert, nur noch vernachlässigbar wenige Gasmoleküle,

sodass der Widerstand, dem die rotierende Masse ausgesetzt ist,

deutlich verringert ist. Auch

bevorzugt wird eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass

die Bahn, entlang der die mindestens eine Masse bewegt wird, in

einem Gehäuse angeordnet ist. Eine solche Anordnung schützt auf

vorteilhafte Weise nicht nur die bewegliche Masse, sondern auch

die gesamte Bahn. Es

wird auch eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet,

dass das Gehäuse evakuiert ist, in dem sich die Bahn befindet,

entlang der die mindestens eine Masse bewegt wird. Auf diese Weise

ist also nicht nur die Rotation der Masse einem geringeren Widerstand

unterworfen, sondern auch die Translationsbewegung. In

diesem Zusammenhang wird auch eine Einrichtung bevorzugt, bei der

innerhalb eines Gehäuses, in dem sich die Bahn befindet,

entlang der die mindestens eine Masse bewegt wird, ein weiteres Gehäuse

vorgesehen ist, dass die Masse umgibt und sich zusammen mit der

Masse entlang der Bahn bewegt. Beide Gehäuse können

dabei evakuiert sein. Es kann auch vorgesehen sein, dass das innere

Gehäuse eine Öffnung enthält, sodass

inneres und äußeres Gehäuse zwei Pumpstufen

desselben Vakuumrezipienten darstellen. Die Druckdifferenz zwischen

den beiden Pumpstufen des Rezipienten ist dann über die

Wahl des Durchmessers der Öffnung im Inneren Gehäuse

einstellbar. Weiterhin

wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass

der mindestens einen Masse eine weitere Masse zugeordnet ist, die um

dieselbe gedachte Achse rotiert wie die erste, jedoch mit entgegengesetztem

Drehsinn. Aus diesem Grund wird die weitere Masse im Folgenden auch

als Gegendrehmasse bezeichnet. Beide Massen sind gemeinsam auf derselben

gedachten Achse angeordnet und werden zusammen entlang der Bahn

bewegt. Sie bilden auf diese Weise eine Doppeldrehmasse. Auch

wird eine Einrichtung bevorzugt, bei der mehrere Massen entlang

derselben Bahn bewegt werden. Vorzugsweise können auch

mehrere Doppeldrehmassen entlang derselben Bahn bewegt werden. Es

wird aber auch eine Einrichtung bevorzugt, bei der sowohl mehrere

Massen als auch mehrere Doppeldrehmassen entlang derselben Bahn

bewegt werden. Auf diese Weise kann man auf derselben Bahn nahezu

beliebig viele Abgabeeinrichtungen für mechanische Energie

vorsehen, und so die Effizienz eines solchen Energiewandlers beträchtlich

steigern. Besonders

bevorzugt wird auch eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet,

dass die Bahn eine Ringbahn ist, und die umlaufenden rotierenden Massen

und/oder Doppeldrehmassen im gleichen Winkelabstand auf dieser angeordnet

sind. Es wird so eine regelmäßige Anordnung erzielt.

Sollte die Translationsbewegung einer Masse oder Doppeldrehmasse

aufgrund eines technischen Defekts ausfallen, so ist die Reaktionszeit

zum Anhalten der übrigen Massen in diesem Fall gleich lang,

unabhängig davon, welche Masse bezüglich ihrer

Translationsbewegung ausfällt. Eine

weitere bevorzugte Einrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass sie

in beliebiger Größe auslegbar ist. Dies bedeutet,

dass die Einrichtung beispielsweise als kleines Tischgerät

zum Aufladen eines tragbaren elektronischen Geräts, oder

auch als großtechnische Anlage zur Energiewandlung in industriellem

Maßstab ausgebildet sein kann. In

diesem Zusammenhang wird besonders eine Einrichtung bevorzugt, die

sich dadurch auszeichnet, dass sie als Kraftwerk ausgelegt ist. Es

wird auch noch eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet,

dass sie mit einem Generator gekoppelt ist, so dass die von der Einrichtung

abgegebene mechanische Energie zumindest teilweise von dem Generator

in elektrische Energie gewandelt werden kann. In

diesem Zusammenhang wird besonders eine Einrichtung bevorzugt, die

als Gebäudeheizung ausgelegt ist. Es kann beispielsweise

eine elektrische Gebäudeheizung von einem mit der Einrichtung gekoppelten

Generator mit elektrischer Energie versorgt werden. Schließlich

wird noch eine Einrichtung bevorzugt, die so ausgelegt ist, dass

sie als Energieverstärker verwendbar ist. In diesem Fall

wird für den Antrieb der rotierenden und translatierenden

Masse Energie aus externen Einrichtungen herangezogen, die von der

Einrichtung im Betrieb zurückgewonnen und vermehrt wird.

Die so vermehrte Energie wird über die Abgabeeinrichtung

an einen Verbraucher weitergegeben. Es wird also die von den externen Einrichtungen

entnommene Energie verstärkt. Die

Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnung näher

erläutert. Es zeigen: Die

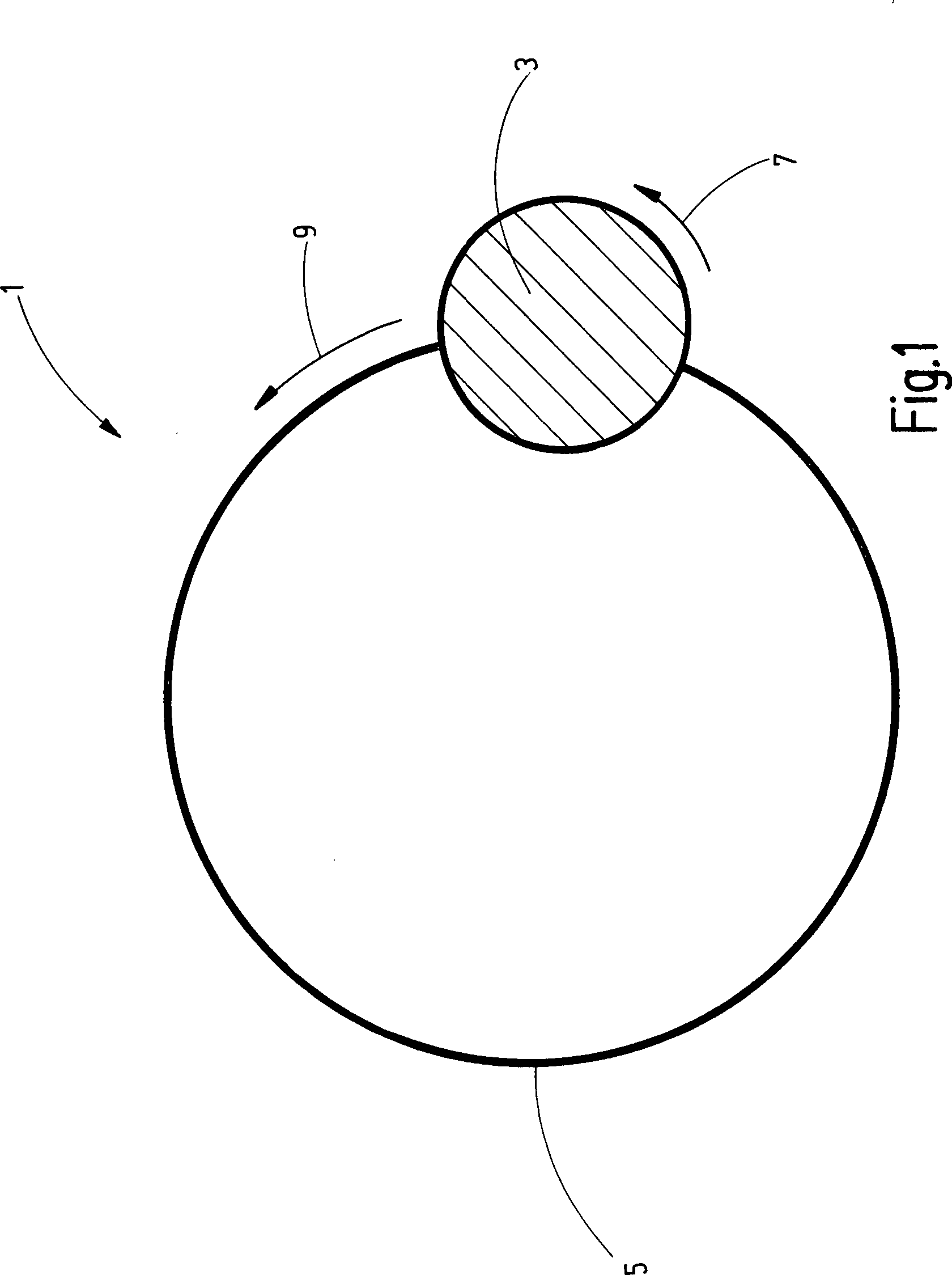

Energiewandlung funktioniert nach folgendem Prinzip: Die mit der

Einrichtung 3 verbundene rotierende Masse weist eine Umfangsgeschwindigkeit

v1 auf, die gegeben ist durch das Produkt

ihres Radius r1 und ihrer Winkelgeschwindigkeit ω1. Die rotierende Masse wird zusammen mit

der Einrichtung 3 entlang der Bahn 5 mit einer

Geschwindigkeit v2 bewegt. Es bilden sich

daher die folgenden Energien aus. Die eine Halbmasse der rotierenden

Masse M hat die Energie während die andere

Halbmasse die kleinere Energie aufweist. Multipliziert man

die binomischen Formeln in den Geschwindigkeiten aus, so erhält

man im Fall für die Werte Subtrahiert

man nun den zweiten Ausdruck vom ersten, so erhält man Multipliziert

man diesen Wert mit der zu berücksichtigenden Masse M/4,

dann erhält man die hier so genannte actio-Energie, die

einen Beitrag leistet zur Erhaltung und Vergrößerung

der Trägheitsenergie also in Richtung der Bahn 5 auf

die Masse M wirkt. Die actio-Energie leistet weiterhin einen Beitrag

zur Rotationsenergie die quer zur Bewegungsrichtung

der rotierenden Masse M auf die Bahn 5 wirkt, die Masse

also bezüglich ihrer Rotation antreibt. JM ist

hier das Trägheitsmoment der rotierenden Masse M. Im Gleichgewichtszustand

halten sich actio-Energie und die der Antriebseinrichtung entnommene

Energie einerseits sowie Verluste infolge von Reibung und Luftwiderstand

andererseits die Waage. Die Wirkungsweise der Einrichtung als Energiewandler

basiert auf der Nutzung des Satzes von Steiner, der besagt, dass der

Drehimpuls einer rotierenden Masse sich im Verhältnis des

Quadrates der beiden Radien r1 der Masse

einerseits und rN einer Nabe, an der die

gewandelte Energie abgreifbar ist, vergrößert.

Für die hier relevanten Trägheitsmomente gilt Damit

wird erreicht, dass an der Nabe zum Antrieb einer beliebigen Maschine

eine erheblich größere Kraft zur Verfügung

steht als direkt an der Masse. Ist das Verhältnis der Radien

r1/rN = 10, dann wächst

das Massenträgheitsmoment JN an

der Nabe um den Faktor 101 gegenüber dem Massenträgheitsmoment

JM direkt an der Masse. Es ist daher möglich, die

auf die Masse M wirkende Corioliskraft entsprechend zu verstärken

und zur Energieerzeugung einzusetzen. Die so erzeugte Energie wird

hier inertiale Energie genannt, da sie aus den unterschiedlichen inertialen

Energien der beiden Hälften der rotierenden Masse M stammt,

die sich gleichzeitig quasi linear auf der Bahn 5 bewegt.

Die Energieerhaltung wird dabei nicht verletzt. Es wird also in

keiner Weise aus der Einrichtung mehr Energie entnommen, als in

sie hineinfließt. Die Einrichtung ist mit der sich inertial entlang

ihrer Bahn bewegenden und um sich selbst drehenden Erde über

deren Schwerefeld gekoppelt. Dies führt dazu, die Nutzenergie

der praktisch unerschöpflichen Bewegungsenergie der Erde

entnehmen zu können. Die Geschwindigkeiten v1 und

v2 sind nämlich Anteile der Bahngeschwindigkeit

der Erde sowie ihrer Rotationsgeschwindigkeit. Die Grundlage des

Energietransfers ergibt sich aus der quantenmechanischen Beschreibung

der Zusammenhänge. Die

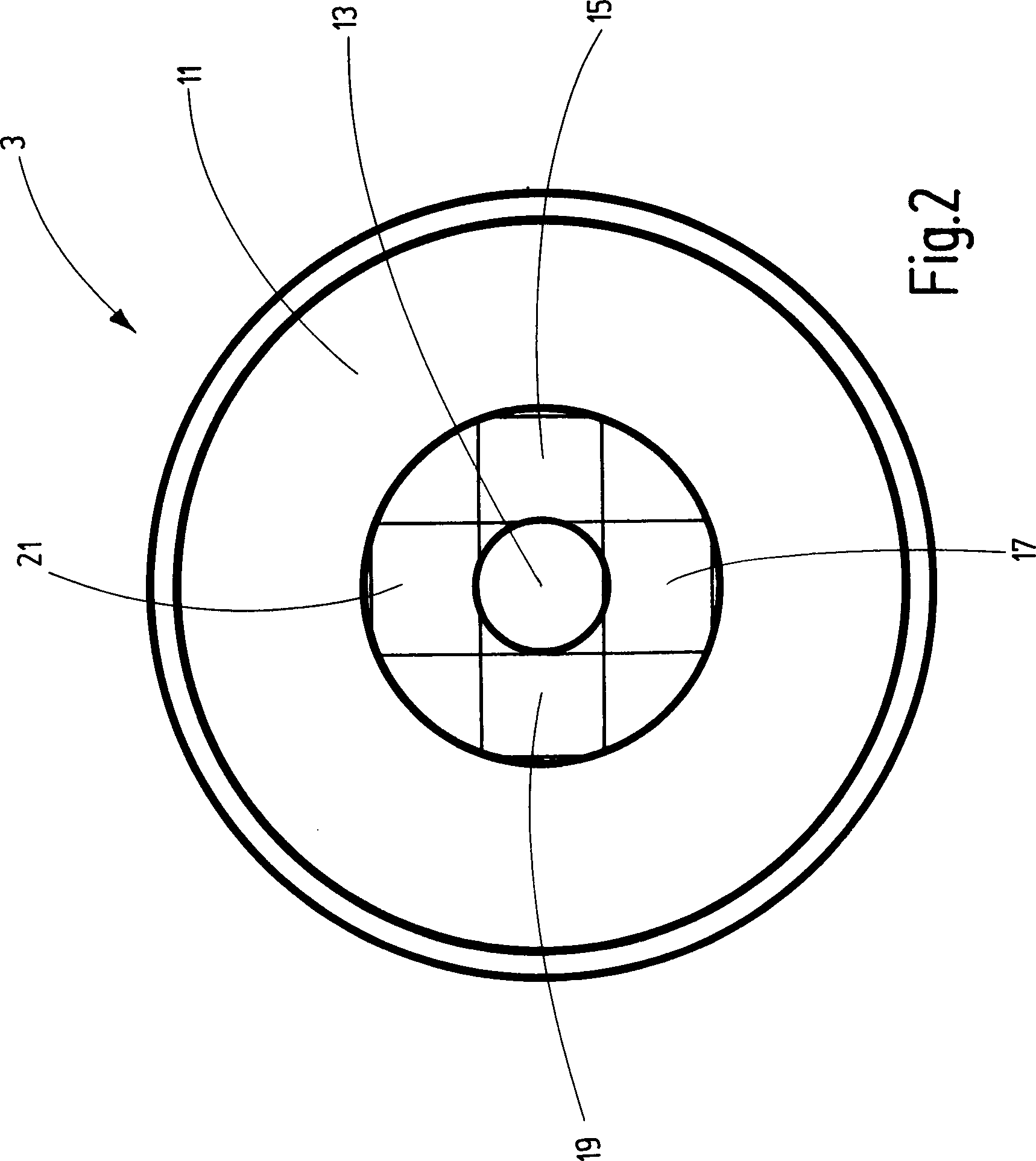

Einrichtung 3 umfasst eine Masse 11, die beispielsweise

als Doppelmasse ausgebildet sein kann. Unter einer Doppelmasse wird

hier eine sich aus zwei Massenelementen zusammensetzende Masse verstanden.

Demnach hat man also zwei Massenelemente, die gemeinsam die zur

Energiewandlung erforderliche Masse bereitstellen. Die

Einrichtung 3 umfasst hier eine ringförmig ausgebildete

Masse 11. Sie ist gebildet aus einem Zylinder aus schwerem

Metall. Nicht dargestellt ist hier, dass die Masse 11 auch

als Doppelzylinder ausgebildet werden kann, wobei die beiden Zylinder des

Doppelzylinders konzentrisch zueinander angeordnet sind, sodass

sich ein zylinderförmiger Spalt in umfänglicher

Richtung zwischen den beiden Zylindern ergibt, in den beispielsweise

ein hier ebenfalls nicht dargestellter Akkumulator eingebracht werden kann.

Der Akkumulator ist zur Speicherung von elektrischer Energie vorgesehen,

die beispielsweise mindestens eines der beiden Antriebselemente

der Antriebseinrichtung speisen kann, die die Rotation der Masse 11 beziehungsweise

die Translation der Einrichtung 3 entlang der Bahn 5 bewirken.

Andererseits kann in den Akkumulator auch Energie eingespeist werden,

die an der Einrichtung 3 anfällt und an einen Generator

abgegeben werden kann. Der

Masse 11 kann auch eine hier nicht dargestellte weitere

Masse oder Doppelmasse zugeordnet sein, die um dieselbe Achse rotiert

wie die Masse 11, jedoch mit entgegengesetztem Drehsinn.

Diese weitere Masse wird daher als Gegendrehmasse bezeichnet. Beide

Massen sind auf derselben gedachten Achse angeordnet – konzentrisch

oder auch axial zueinander versetzt – und werden zusammen entlang

der Bahn 5 bewegt. Sie werden als Doppeldrehmasse bezeichnet. Es

können auch mehrere Massen 11 und/oder Doppeldrehmassen

entlang derselben Bahn 5 bewegt werden. Diese können

beispielsweise gleiche Abstände (oder Winkelabstände,

wenn die Bahn 5 eine Ringbahn ist) zueinander aufweisen,

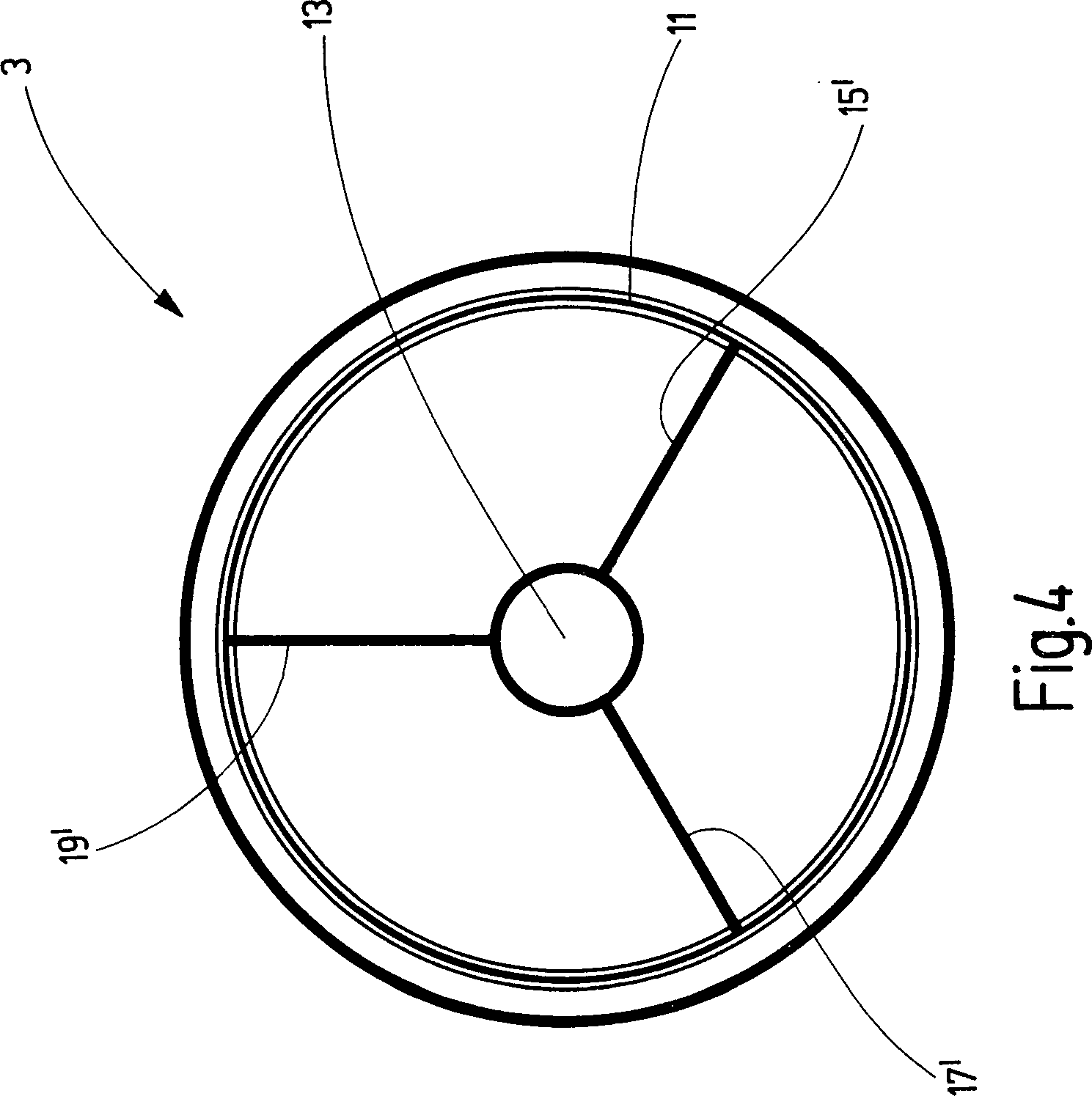

so dass eine regelmäßige Anordnung erzielt wird. Die

Einrichtung 3 umfasst eine Abgabeeinrichtung, die wiederum

eine Nabe 13 und beispielhaft Speichen 15, 17, 19 und 21 umfasst.

Die Masse 11 ist mit der Nabe 13 über

die Speichen 15, 17, 19 und 21 gekoppelt.

Es sind auch andere Arten von Verbindungselementen zwischen der

Masse 11 und der Nabe 13 denkbar, wie beispielsweise

ein geschlossenes Rad. Außerdem ist auch die Anzahl der

Speichen hier beispielhaft zu vier gewählt. Es können

auch lediglich eine Speiche oder beliebig viele Speichen vorgesehen

sein. Die Nabe 13 der Abgabeeinrichtung kann mit einer

hier nicht dargestellten Welle verbunden sein, um die von der Einrichtung 3 bereitgestellte Nutzenergie

an einen Verbraucher abgeben zu können. Dieser Verbraucher

kann beispielsweise ein Generator zur Erzeugung elektrischer Energie

aber auch ein Antrieb für Fahrzeuge, Schiffe oder Luftfahrzeuge

sein. Auch jeder andere Verbraucher von mechanischer Energie ist

denkbar. Die mit Hilfe eines Generators gewonnene elektrische Energie

kann auch beispielsweise einer elektrischen Heizung zugeführt

werden. Auf diese Weise kann die Anlage 1 beziehungsweise

die Einrichtung 3 zu Heizzwecken verwendet werden. Im

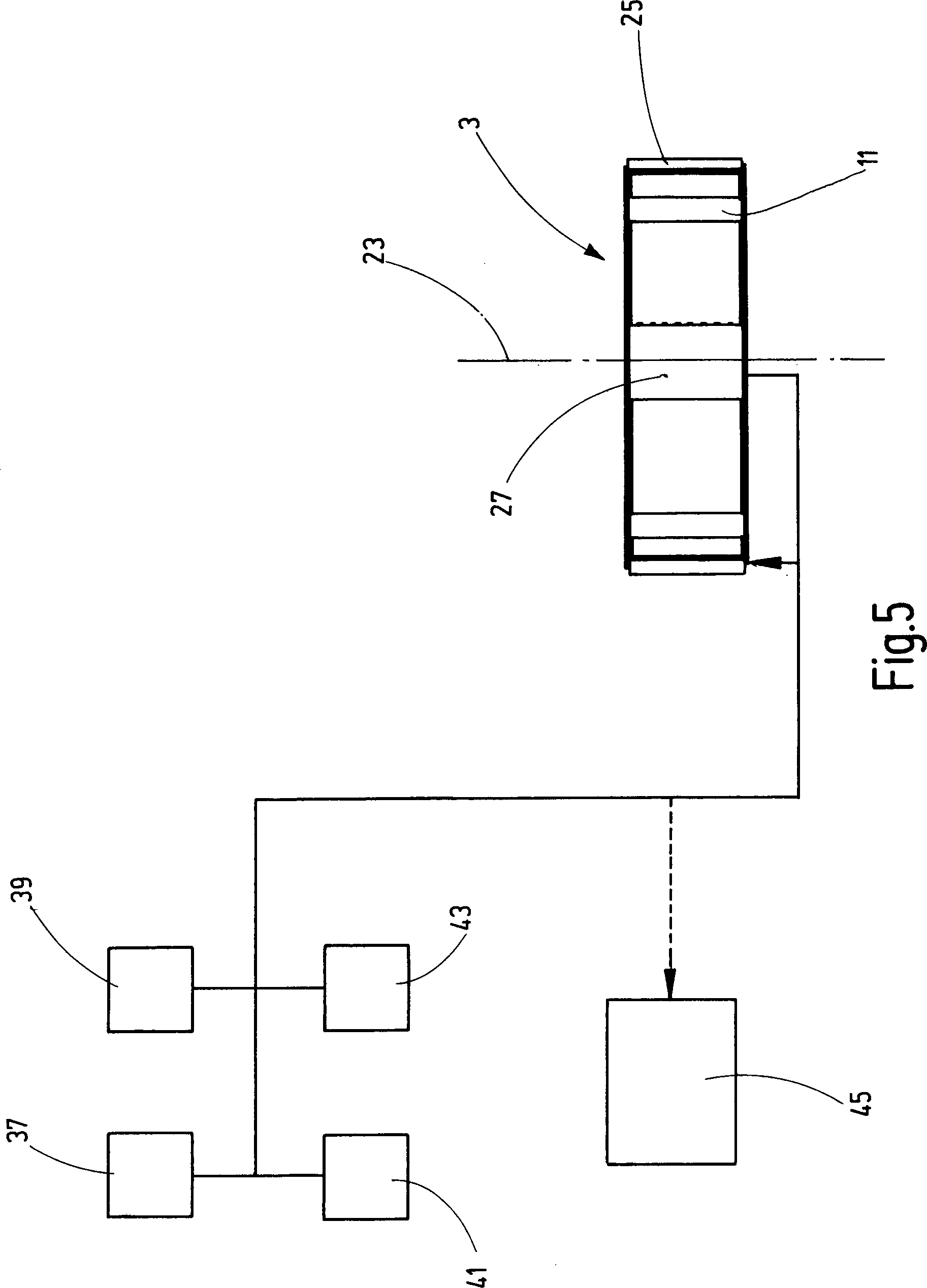

Zentrum der Einrichtung 3 befindet sich eine Rotationsachse 23,

um die die Ringmasse 11 rotiert. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel

ist die Ringmasse 11 vorzugsweise als Doppelzylinder ausgebildet,

wobei in dem von den beiden konzentrisch angeordneten Zylindern

freigelassenen zylindrischen Zwischenraum ein Akkumulator angeordnet

ist. Dieser Akkumulator kann vorzugsweise mit der Masse 11 zusammen

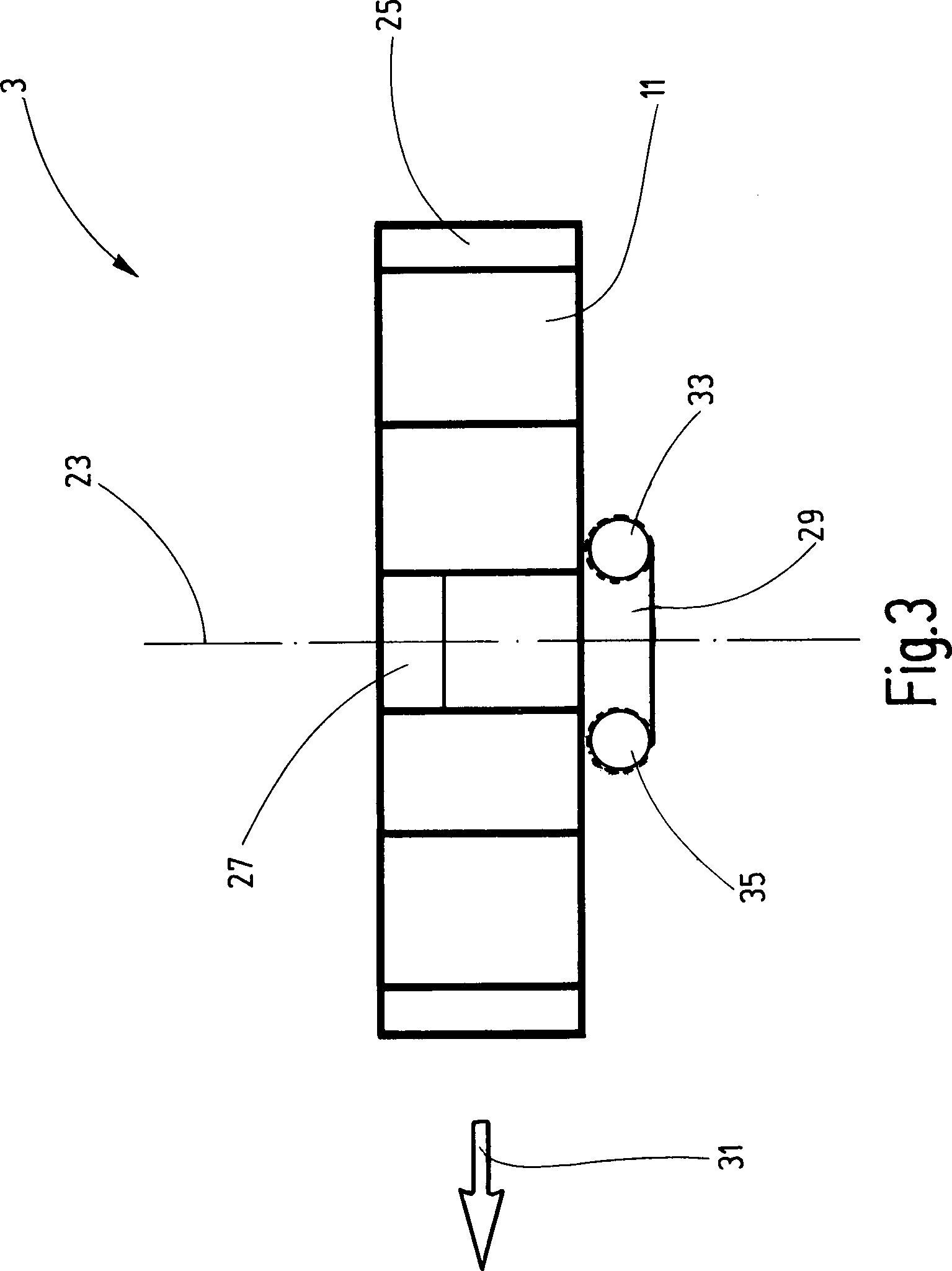

rotieren. Im Umfangsbereich der Einrichtung 3 ist beispielsweise

ein Linearmotor 25 angeordnet, der ein erstes Antriebselement

einer Antriebseinrichtung der Einrichtung 3 darstellt und

die Rotation der Masse 11 bewirkt. Anstelle des Linearmotors 25 ist

auch jedes andere Antriebselement einsetzbar, das geeignet ist,

eine Rotation der Masse 11 zu bewirken. Weiterhin ist es

auch möglich, die Masse 11 im Start der Einrichtung 3 von

einer externen Einrichtung in Rotation zu versetzen, sodass dann ein

entsprechend kleiner dimensioniertes Antriebselement vorgesehen

sein kann, das im Betrieb der Einrichtung 3 die Rotation

der Masse 11 gegen Reibungsverluste aufrechterhält.

Andererseits wird die Einrichtung 3, sobald sie entlang

der Bahn 5 bewegt wird, beginnen, Energie zu liefern, die

ebenfalls in der Lage ist, die Rotation der Masse 11 aufrechtzuerhalten.

Insofern wäre es auch möglich, ganz auf ein Antriebselement

zu verzichten, und einen Teil der Nutzenergie der Einrichtung 3 für

die Aufrechterhaltung der Rotation der Masse 11 zu verwenden.

Bevorzugt wird allerdings ein Ausführungsbeispiel, bei

dem ein erstes Antriebselement die Masse 11 mit einer konstanten

Winkelgeschwindigkeit rotieren lässt. In diesem Fall ist

eine Regelung vorgesehen, die auf unterschiedliche Betriebsbedingungen

reagiert. Je nach von der Einrichtung 3 bereitgestellter

Nutzenergie oder von einem externen Verbraucher angeforderter Leistung

werden von der Regelung dann die an der Abgabeeinrichtung auftretenden

Momente so variiert, dass die Winkelgeschwindigkeit der Masse 11 konstant

gehalten werden kann. Der

Linearmotor 25 oder das anders ausgebildete erste Antriebselement

beziehungsweise die Antriebseinrichtung als Ganzes kann die zum

Antrieb erforderliche Energie beispielsweise aus dem Akkumulator

beziehen. Sie kann aber auch von Hilfsmaschinen oder aus dem elektrischen

Netz gespeist werden. Ist

ein anderer als ein elektrischer Antrieb vorgesehen, so muss auch

eine andere Art der Energieversorgung gewährleistet sein.

Rein beispielhaft kann ein Tank vorgesehen sein, der vorzugsweise ebenfalls

ringförmig ausgebildet ist und flüssigen oder

gasförmigen Brennstoff für eine entsprechende als

Antriebseinrichtung dienende Brennkraftmaschine enthält. Im

oberen Bereich des Zentrums der Einrichtung 3 ist bei dem

hier dargestellten Ausführungsbeispiel ein Generator 27 vorgesehen,

der die an der Abgabeeinrichtung zur Verfügung gestellte

mechanische Energie zumindest teilweise in elektrische Energie umwandelt.

Diese elektrische Energie kann einem Verbraucher – beispielsweise

einer elektrischen (Gebäude-)Heizung – zur Verfügung

gestellt werden, oder direkt in den Akkumulator, der mit der Einrichtung 3 verbunden

ist, eingespeist werden. Es kann auch ein Teil der Energie in den

Akkumulator eingespeist werden, während ein anderer Teil

einem externen Verbraucher zur Verfügung gestellt wird. Im

unteren Bereich der Einrichtung 3 ist ein zweites Antriebselement 29 erkennbar,

das eine Translationsbewegung der Einrichtung 3 in Richtung des

Doppelpfeils 31 bewirkt. Auf diese Weise folgt die Einrichtung 3 einer

Bahn 5. Besonders bevorzugt wird ein Ausführungsbeispiel,

bei dem das Antriebselement 29 die Einrichtung 3 mit

einer konstanten Geschwindigkeit in Richtung des Doppelpfeils 31 entlang

einer hier nicht dargestellten Bahn 5 bewegt. Das Antriebselement 29 kann

prinzipiell ein beliebig ausgestalteter Motor sein; vorzugsweise

wird ein Elektromotor eingesetzt. Dieser kann die zum Antrieb nötige

Energie direkt aus dem Akkumulator der Einrichtung 3 beziehen.

Er kann aber auch von Hilfsmaschinen oder aus dem elektrischen Leitungsnetz

gespeist werden. Besonders

bevorzugt wird eine Ausgestaltung des Antriebselements 29 als

Linearmotor, wobei ein Teil des Antriebselements entlang der hier

nicht dargestellten Bahn 5 angeordnet ist. Je nach Ausgestaltung

der Bahn 5 kommen unterschiedliche Fortbewegungsmittel

an der Einrichtung 3 zum Einsatz. Rein beispielhaft sind

hier Räder 33 und 35 gezeigt, die beispielsweise

zur Fortbewegung entlang einer herkömmlichen Straße

dienen können. Es können aber auch Räder

vorgesehen sein, wie man sie von Schienenfahrzeugen kennt. Dies

würde einer Fortbewegung der Einrichtung 3 auf

einer Schiene oder auf einer Doppelschiene entsprechen. Weiterhin

kann ein Gleitlager vorgesehen sein, wenn die Bahn 5 als Gleitbahn

ausgestaltet ist. Auch jede andere Form einer Fortbewegungseinrichtung

ist im Zusammenhang mit einer entsprechend ausgestalteten Bahn 5 denkbar. Die

Einrichtung 3 kann ein nicht dargestelltes Gehäuse

umfassen, in dem die Masse 11 rotiert, das als Schutz vor

Umwelteinflüssen und Schmutz dient. Das Gehäuse

kann auch die gesamte Einrichtung 3 umgeben. Dabei ist

es möglich, das Gehäuse zu evakuieren, um den Luftwiderstand,

der der Rotation der Masse 11 entgegenwirkt, zu verringern. Es

kann auch ein Gehäuse vorgesehen sein, das die gesamte

Bahn 5 zusammen mit der Einrichtung 3 umfasst.

Auch dieses Gehäuse kann evakuiert werden, wodurch zusätzlich

der Luftwiderstand verringert wird, der der Bahnbewegung der Einrichtung 3 entgegenwirkt. Selbstverständlich

können auch zwei Gehäuse vorgesehen sein, von

denen das erste die Einrichtung 3 umfasst und dabei selbst

von dem zweiten umgeben wird, das auch die Bahn 5 einschließt.

Es können dabei je eines der Gehäuse oder auch

beide evakuiert sein. Letzteres kann durch separate Pumpen für

jedes Gehäuse realisiert werden, oder aber durch eine Öffnung

in der Wandung des inneren Gehäuses, so dass zwei Pumpstufen

innerhalb des gleichen Vakuumrezipienten entstehen. In diesem Fall

ist nur eine Pumpeinrichtung vorgesehen, die das äußere

Gehäuse evakuiert, während das innere Gehäuse mittelbar über

seine Öffnung evakuiert wird. Das Verhältnis der

sich in den beiden Pumpstufen einstellenden Druckwerte ist dann

abhängig von der Größe der Öffnung

des inneren Gehäuses. Das

hier dargestellte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich

von dem in Die

Ausgestaltung der Einrichtung 3 entspricht dem Ausführungsbeispiel,

das in In

dem hier angesprochenen Ausführungsbeispiel wird die Bahn 5 ersetzt

durch den Fahrweg des Fahrzeugs, mit dem die Einrichtung 3 verbunden ist.

Befindet sich das Fahrzeug in Bewegung, liefert die Einrichtung 3 Nutzenergie,

die dem Fahrzeugantrieb zur Verfügung gestellt werden kann.

Bei dem Antrieb kann es sich wahlweise um einen herkömmlichen

zentralen Antrieb handeln, bei dem die Welle eines Getriebes in

die Nabe der Abgabeeinrichtung der Einrichtung 3 eingreift.

Es kann sich aber auch um einen Elektroantrieb handeln, dem die

im Generator 27 erzeugte elektrische Energie zur Verfügung gestellt

wird. Besonders

vorteilhaft ist eine Ausgestaltung als elektrischer Allradantrieb,

bei dem jedem einzelnen Rad jeweils ein eigener Elektromotor 37, 39, 41 und 43 zugeordnet

ist. Es ist jedoch auch eine zentrale elektrische Antriebseinheit 45 denkbar.

Prinzipiell ist jede Antriebsart denkbar, die Energie von der Abgabeeinrichtung

der Einrichtung 3 abnimmt. Die

Funktionsweise des Fahrzeugs ist die Folgende: Zunächst

entnimmt der vorzugsweise Elektromotoren nutzende Antrieb des Fahrzeugs elektrische

Energie aus dem nicht dargestellten Akkumulator, um den Vortrieb

des Fahrzeugs zu bewirken. Gleichzeitig wird die Masse 11 von

dem Linearmotor 25, der sich ebenfalls aus dem Akkumulator speist,

in Rotation versetzt. Ist das Fahrzeug erst einmal entlang seines

Fahrweges in Bewegung – wobei der Fahrweg hier die Bahn 5 ersetzt –,

liefert die Einrichtung 3 Nutzenergie, die zum einen dazu

verwendet werden kann, die Rotation der Masse 11 und die Fortbewegung

des Fahrzeugs entlang seines Fahrwegs anzutreiben, zum anderen den

Akkumulator wieder aufzuladen. Unabhängig

von den hier dargestellten Ausführungsbeispielen kann die

Einrichtung 3 prinzipiell in beliebiger Größe

ausgelegt werden. Das ermöglicht, sie als kleines Tischgerät

zu dimensionieren, beispielsweise zum Betreiben tragbarer elektronischer

Geräte, oder auch als großtechnische Anlage, beispielsweise

als Kraftwerk. Die

Einrichtung 3 kann auch als Energieverstärker

eingesetzt werden, wobei für die Antriebseinrichtung Energie

aus externen Quellen herangezogen wird, die von der Einrichtung 3 im

Betrieb zurückgewonnen und vermehrt wird. Diese vermehrte

Energie kann an einen Verbraucher weitergegeben werden. Insofern

wird die den externen Quellen entnommene Energie verstärkt. Insgesamt

zeigt sich, dass mit der hier vorgeschlagenen Einrichtung ein Energiewandler

zur Verfügung steht, der Energie aus einer auf menschlicher Zeitskala

unerschöpflichen Energiequelle in lokale mechanische Energie

wandelt und dabei keinerlei negative Auswirkungen auf die Umwelt

verursacht. Zugleich ist die Technik mit keinerlei Risiko verbunden.

Besonders vorteilhaft ist auch, dass die Energiewandlung mit einem

vergleichsweise einfachen technischen Verfahren bewirkt wird, das

sich auf bewährte Technologien stützen kann. Die

von der vorgeschlagenen Einrichtung zur Verfügung gestellte

Nutzenergie speist sich aus der inertialen Bewegungsenergie der

Erde und wird dadurch nutzbar, dass die Einrichtung mit der Erde über

deren Schwerefeld gekoppelt ist. Durch

die überlagerte Rotations- und Translationsbewegung treten

Corioliskräfte auf, die in der Natur eine große

Rolle spielen. Diese Corioliskräfte wirken auf die in der

Einrichtung rotierende Masse und treiben diese bezüglich

ihrer Rotation und bezüglich ihrer Translation an. Die

gewonnene Energie wird dabei der Bewegungsenergie der Erde entnommen. Die

Bahnbewegungsenergie der Erde liegt nämlich bei 2,65 × 1033 Joule. Demgegenüber betrug der

Energieverbrauch in Deutschland im Jahre 2001 1,45 × 1019 Joule. Würde man also nur 0,1%

der Bahnbewegungsenergie der Erde verbrauchen, dann würde diese

Energie in Deutschland für über hundert Milliarden

Jahre den Bedarf abdecken. Umgerechnet auf den weltweiten Energiebedarf

ergäben sich immerhin noch einige Milliarden Jahre. Zur

Veranschaulichung der Energie, die man mit einer vergleichsweise

kleinen Einrichtung gewinnen kann, mag das folgende Rechenbeispiel

dienen: Während die Coriolis-Beschleunigung der Erde 2,18 ms–2 beträgt, ist die Beschleunigung

einer mit 30 Hz rotierenden Masse, die mit 108 km/h = 30 ms–1 linear bewegt wird, 9425 ms–2, also das 4323fache. Die dabei

entstehende Energie ist für eine Masse von 50 kg und einem

Kreisdurchmesser von 1 m rund 222 kJ. Aus diesem Grund kann die

Nutzung der Coriolis-Kraft zur Energiegewinnung als besonders aussichtsreich

gelten. Diese Liste

der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert

erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information

des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen

Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt

keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen. The device (3) has a rotary mass for receiving local mechanical energy, where the rotary mass is formed as a double cylinder. A transfer device measures the local mechanical energy. The rotary mass is movable along a path (5) i.e. ring path. A drive device is coupled with the rotary mass, where rotation of the drive device enables movement of the path. The transfer device comprises a hub coupled with the rotary mass. The drive device comprises a drive component i.e. linear motor, that rotates the rotary mass at a constant angular speed. Einrichtung (3) zur Wandlung von Inertial-Energie

in lokale mechanische Energie mit Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die Abgabeeinrichtung eine mit der mindestens einen Masse (11)

gekoppelte Nabe (13) umfasst. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass die mindestens eine Masse (11) als Doppelmasse ausgebildet

ist. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,

dass die mindestens eine Masse (11) als Doppelzylinder

ausgebildet ist, dessen Zylinder konzentrisch zueinander angeordnet

sind. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung ein erstes

Antriebselement umfasst, das die mindestens eine Masse (11)

in Rotation versetzt und vorzugsweise im Betrieb auf einer konstanten

Winkelgeschwindigkeit hält. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung ein zweites

Antriebselement (29) umfasst, das die Translationsbewegung

der Masse (11) entlang der Bahn (5) bewirkt. Einrichtung nach Anspruch 5 und/oder 6, dadurch gekennzeichnet,

dass das erste und/oder das zweite Antriebselement als Elektromotor,

vorzugsweise als Linearmotor (25), ausgebildet sind. Einrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis

7, dadurch gekennzeichnet, dass das erste und/oder das zweite Antriebselement

von Hilfsmaschinen oder aus dem elektrischen Leitungsnetz gespeist

werden. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass ein Akkumulator zur Speicherung elektrischer

Energie vorgesehen ist. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

dass der Akkumulator ringförmig ausgebildet und vorzugsweise

zwischen den Zylindern des Doppelzylinders angeordnet ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Akkumulator mit der mindestens

einen Masse (11) zusammen rotiert. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Akkumulator mindestens eines der

Antriebselemente der Antriebseinrichtung mit Energie speist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Abgabeeinrichtung mindestens ein

Verbindungselement, vorzugsweise mindestens eine Speiche (15, 17, 19, 21; 15', 17', 19'),

zur Kopplung der mindestens einen Masse (11) mit der Nabe

(13) aufweist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Nabe (13) mit einer Welle

verbunden ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass sich die mindestens eine Masse (11)

mit konstanter Geschwindigkeit entlang der Bahn (5) bewegt. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn (5) eine Ringbahn

ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn (5) durch mindestens

eine Schiene oder ein Schienensystem, vorzugsweise eine Doppelschiene,

definiert wird. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn (5) eine Gleitbahn

ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn (5) der Fahrweg eines

Fahrzeugs ist, mit dem die Einrichtung (3) verbunden ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Masse (11)

um eine Achse (23) rotiert, die quer zur Bahn (5)

angeordnet ist, entlang derer die mindestens eine Masse (11)

bewegt wird. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Masse (11)

in einem Gehäuse angeordnet ist, das die Masse (11)

umgibt und mit der Masse (11) entlang der Bahn (5)

bewegt wird. Einrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet,

dass das Gehäuse evakuiert ist, so dass die mindestens

eine Masse (11) bezüglich ihrer Rotation einem

verringerten Widerstand unterliegt. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn (5), entlang der

die mindestens eine Masse (11) bewegt wird, in einem Gehäuse

angeordnet ist. Einrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet,

dass das Gehäuse evakuiert ist, so dass die mindestens

Masse (11) sowohl bezüglich ihrer Rotation als

auch bezüglich ihrer Bahnbewegung einem verringerten Widerstand

unterliegt. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens einen Masse (11)

eine Gegendrehmasse zugeordnet ist, und dass beide in entgegengesetztem Drehsinn

um dieselbe gedachte Achse (23) rotieren und damit eine

Doppeldrehmasse bilden. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Massen (11) und/oder

Doppeldrehmassen entlang derselben Bahn (5) bewegt werden. Einrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet,

dass die Bahn (5) eine Ringbahn ist, und die umlaufenden

rotierenden Massen (11) und/oder Doppeldrehmassen in gleichen

Winkelabständen auf dieser verteilt sind. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (3) in beliebiger

Größe auslegbar ist. Einrichtung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet,

dass die Einrichtung (3) als Kraftwerk ausgelegt ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (3) mit einem

Generator (27) koppelbar ist, der die mechanische Energie

in elektrische Energie wandelt. Einrichtung nach den Ansprüchen 28 und

30, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (3) als Gebäudeheizung

ausgelegt ist. Einrichtung nach einem der einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung

(3) als Energieverstärker verwendbar ist.ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Zitierte Patentliteratur

– mindestens einer

rotierenden Masse (11) zur Aufnahme der lokalen mechanischen

Energie, und

– einer Abgabeeinrichtung, mittels derer

die lokale mechanische Energie abgreifbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass

– die mindestens eine Masse (11) entlang

einer Bahn (5) bewegbar ist, und

– eine Antriebseinrichtung

vorgesehen ist, die mit der mindestens einen Masse (11)

koppelbar ist und deren Rotation und Bahnbewegung bewirkt.