Electromagnetic linear actuator i.e. spring-loaded actuator, for actuating e.g. valve, has stator, armature and exciter magnetic field producing unit formed in manner that holding force acts as closed gap between stator and armature

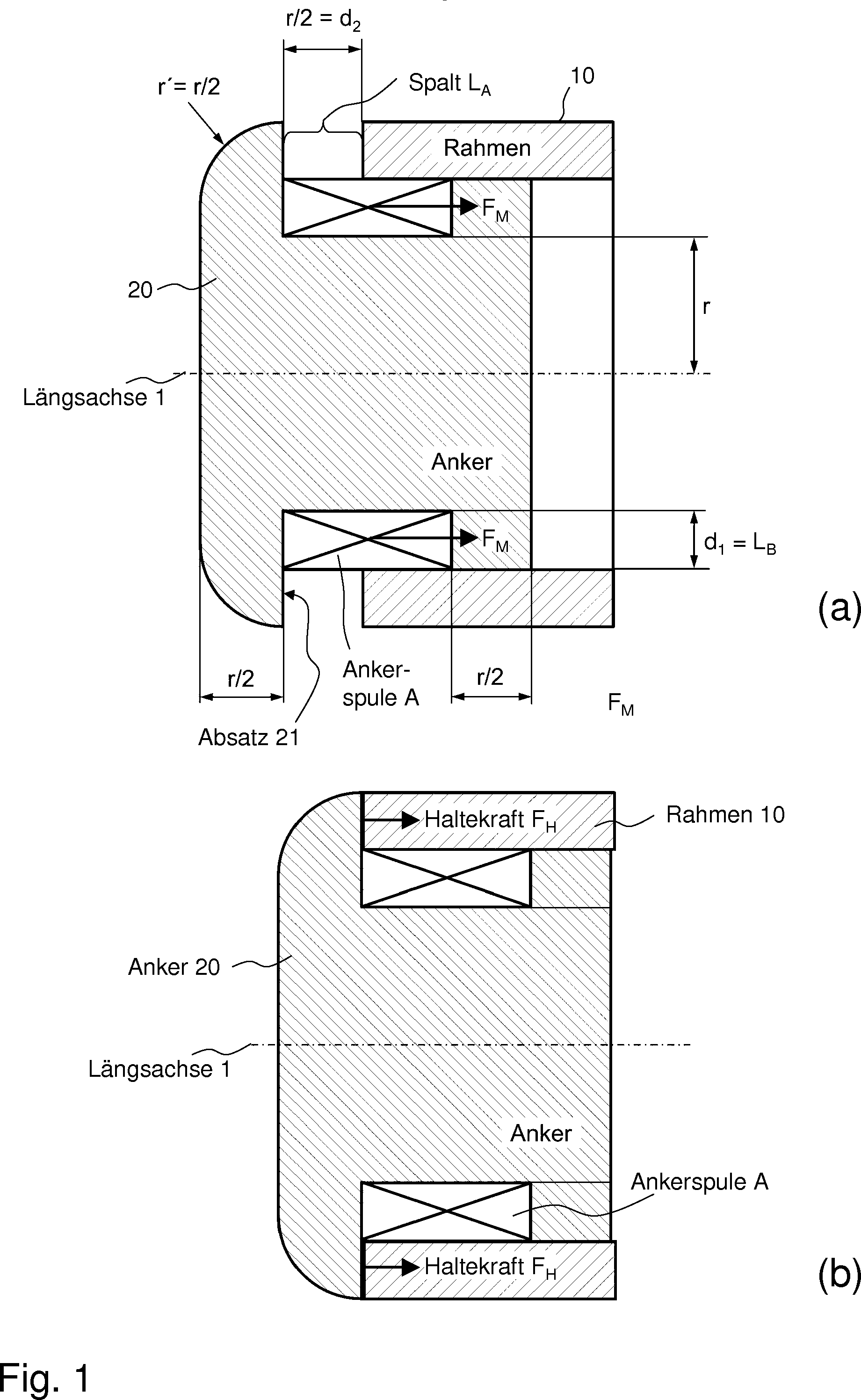

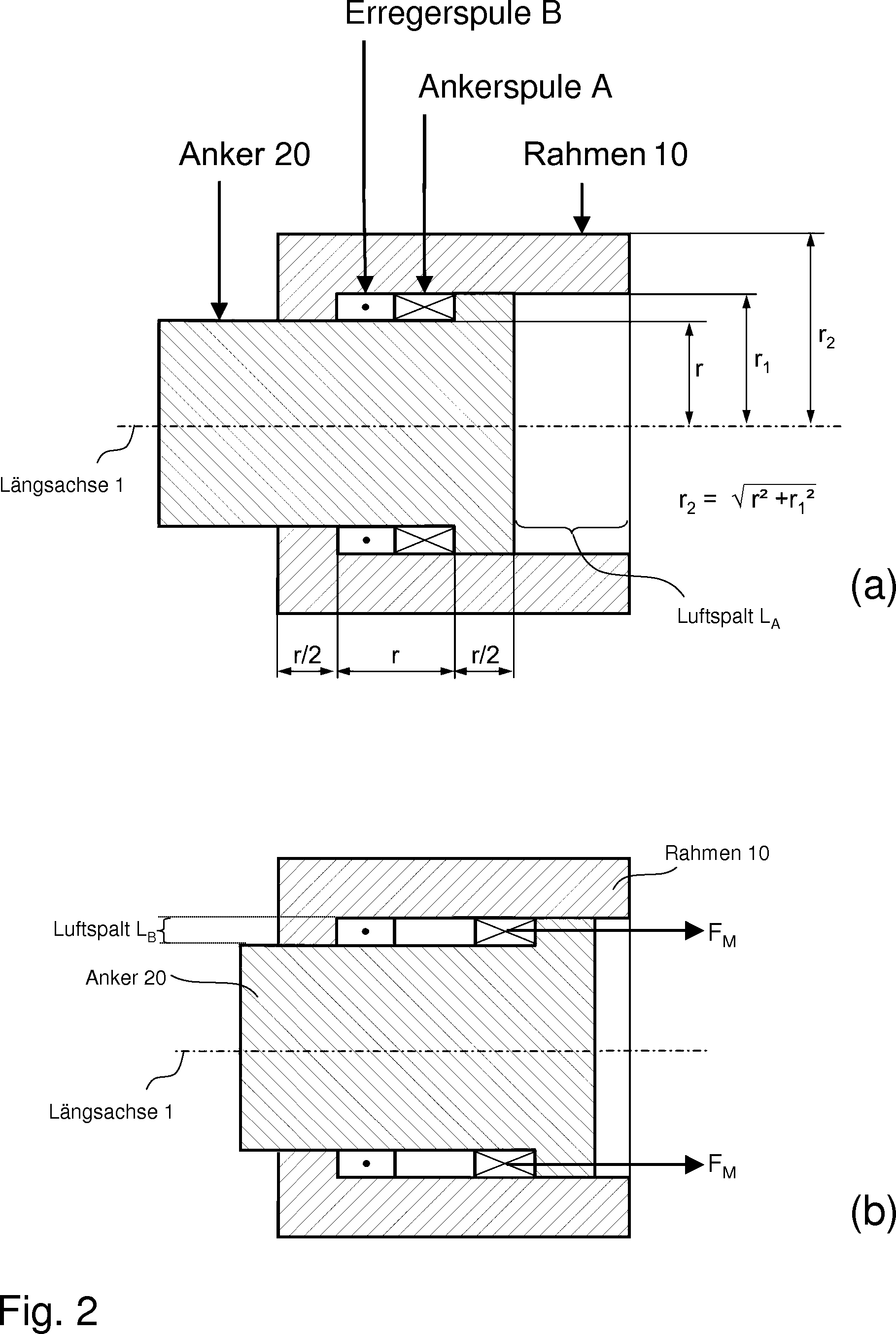

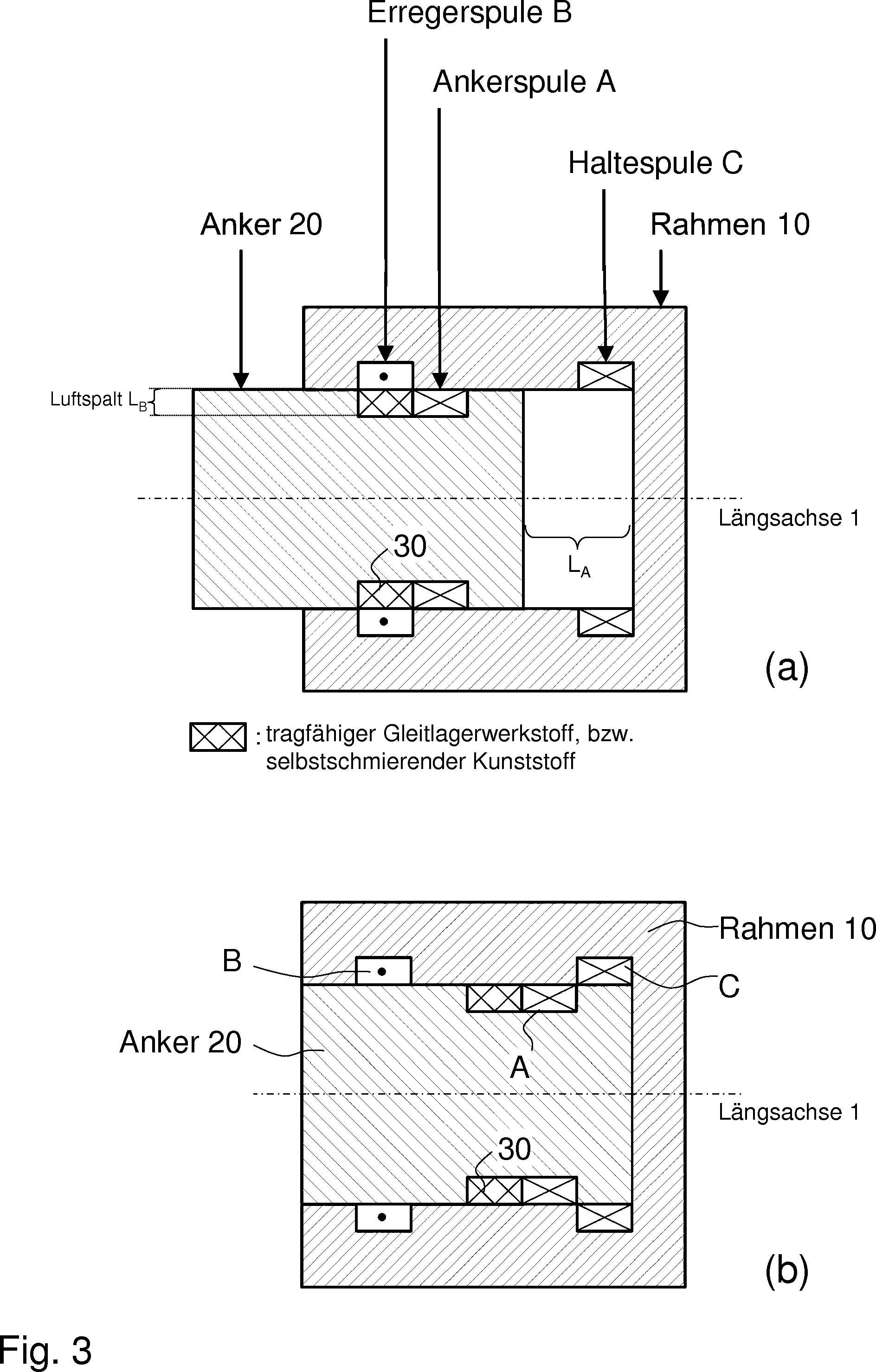

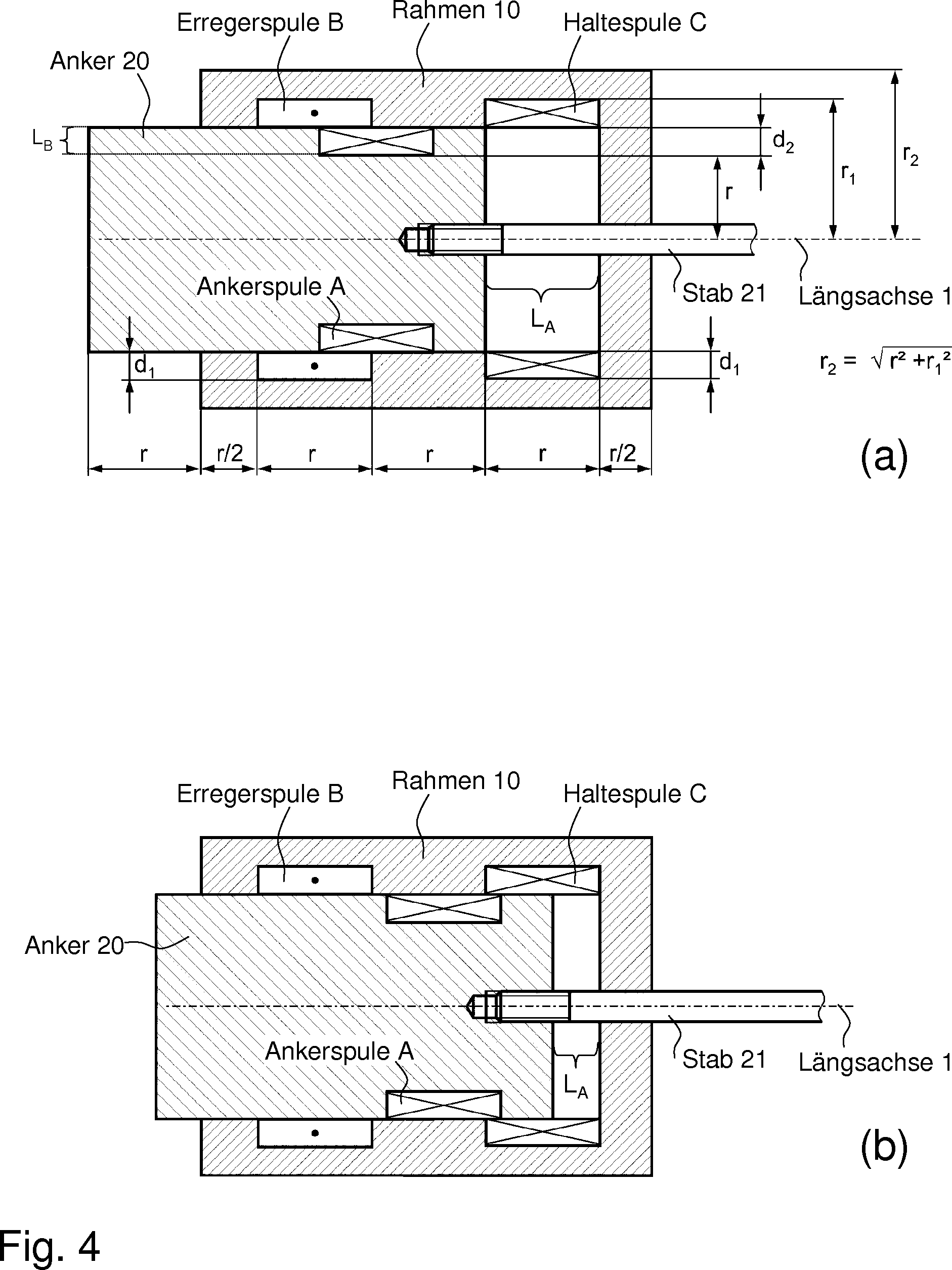

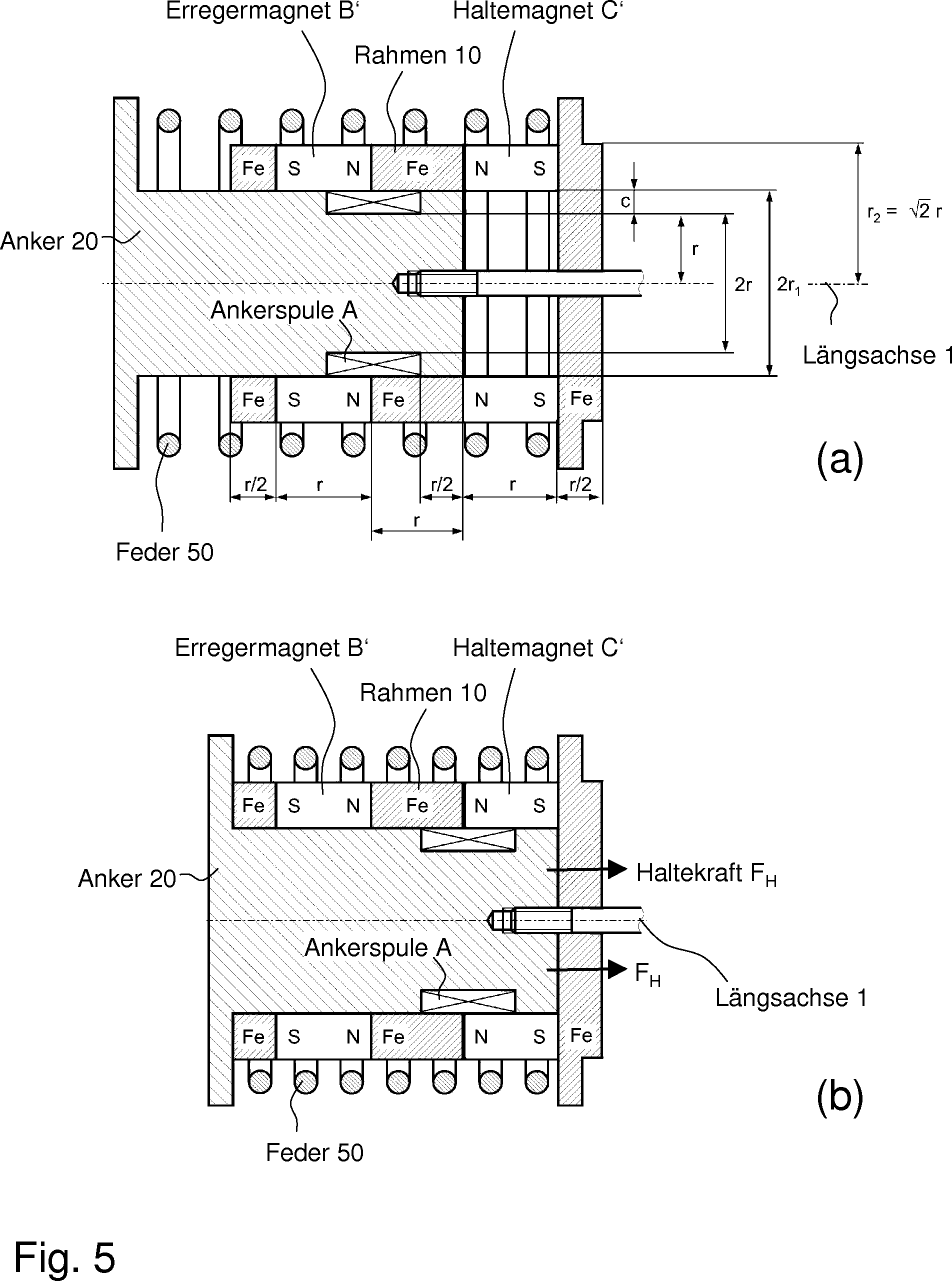

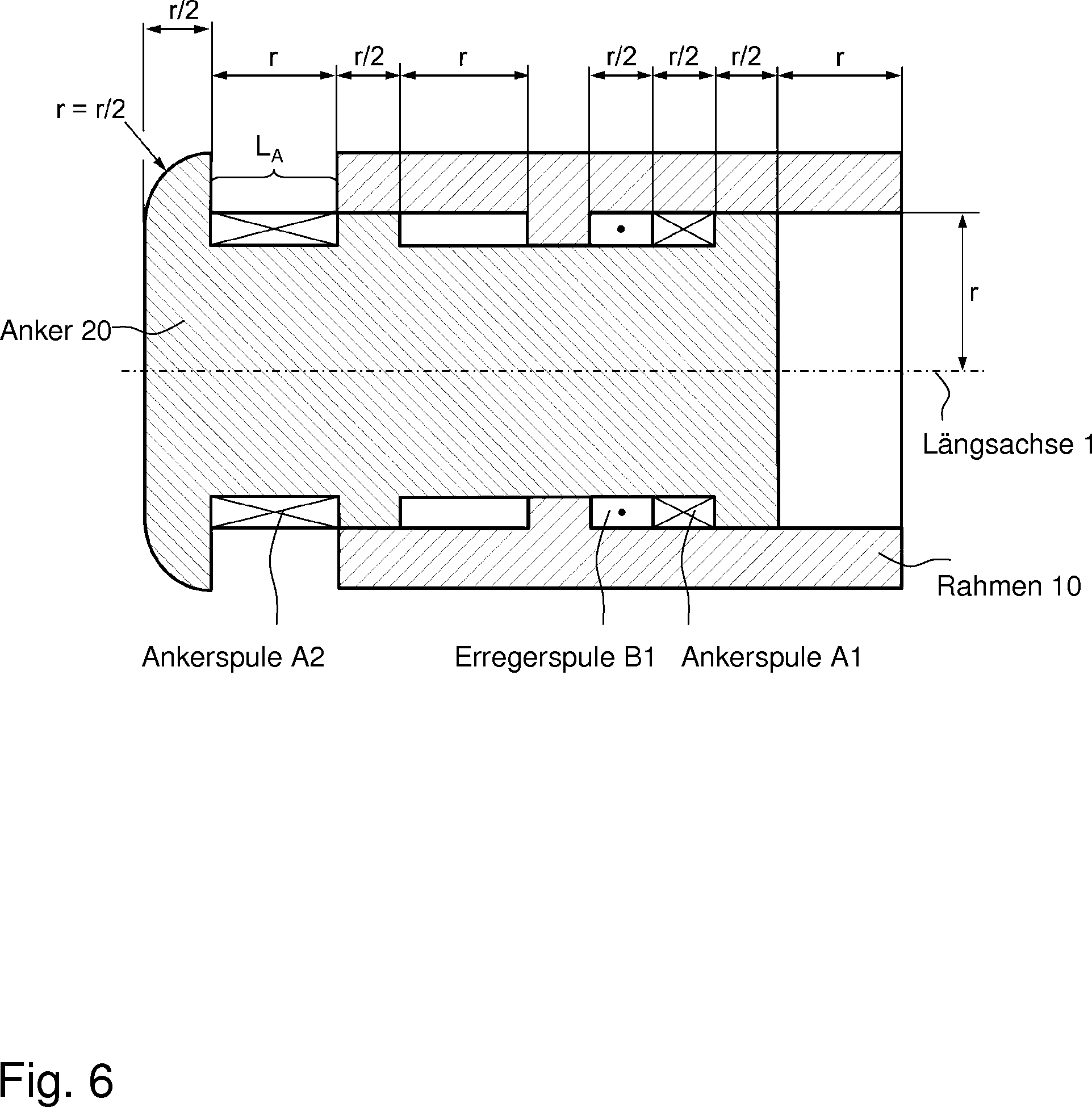

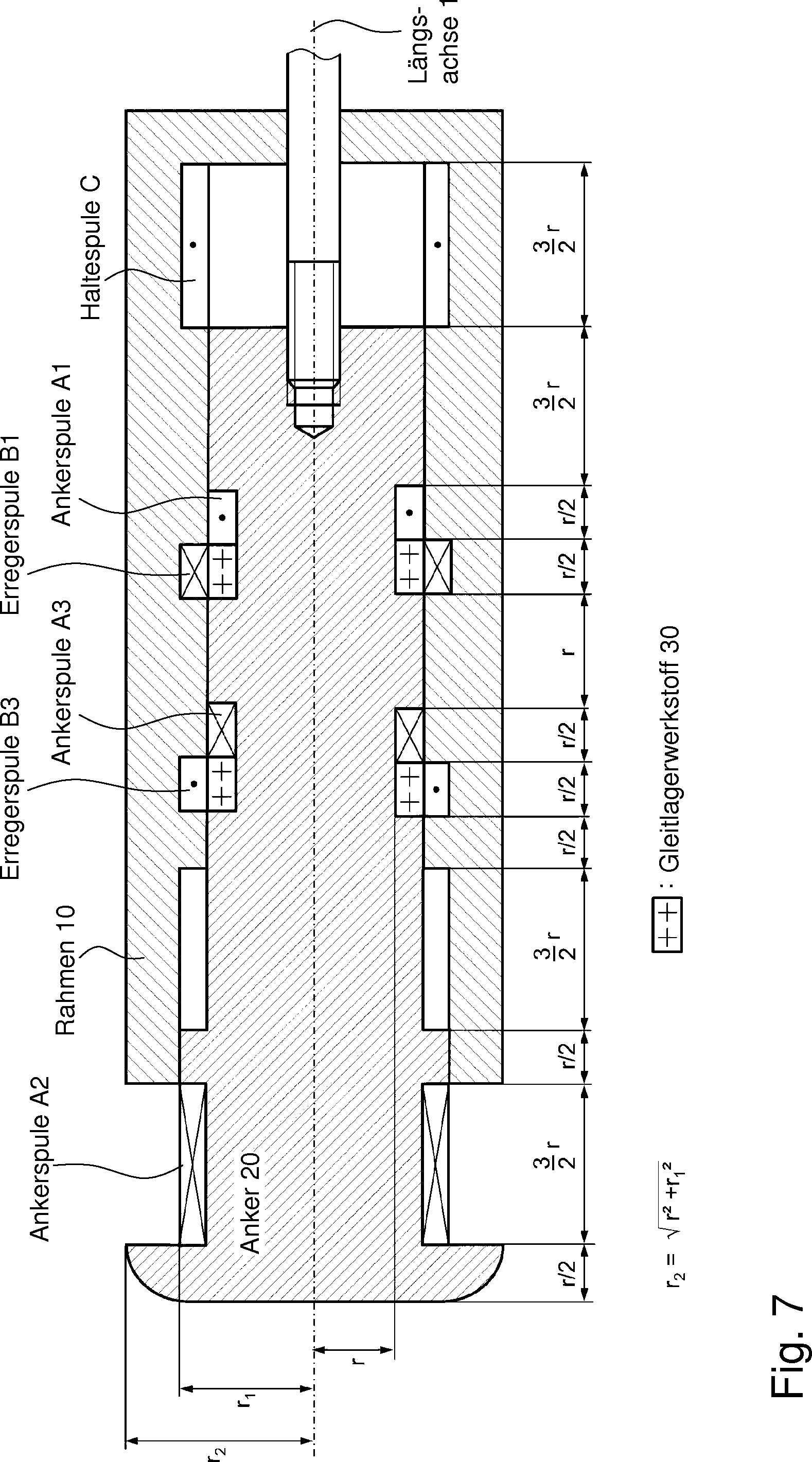

Die Erfindung betrifft das Gebiet elektromagnetischer Linearaktoren, beispielsweise zum Spannen und Halten von Federn in Federspeicherantrieben. Die Wirkungsweise von elektromagnetischen Aktoren beruht auf der Wirkung der Lorentzkraft und der Reluktanzkraft (auch Maxwellsche Kraft). Aktoren, die in der Art eines Hubmagneten aufgebaut sind, können zum Betätigen von Maschinenhebeln, Ventilen, Schiebern, Schaltern, etc. verwendet werden. Hubmagnete sind Elektromagnete umfassend Anker, Stator und Spule(n). Sie vermögen bei geringer Leistungsaufnahme große Haltekräfte zu erzeugen und sind von einfachem und robustem Aufbau. Bei großen Hüben ist ihre elektrische Effizienz allerdings wegen des mit dem großem Hub verbundenen großen Luftspalts gering. In einfachster Näherung (kein Streufeld, keine Sättigung) ist der zur Erzeugung einer bestimmten Kraft erforderliche Strom proportional zur Länge des Luftspalts, und die Verlustleistung steigt quadratisch mit dem Strom. Die tatsächlichen Verhältnisse sind sogar noch ungünstiger. Wegen der hohen Verlustleistung vermögen langhubige Hubmagnete in der Regel selbst dann nur geringe Anfangskräfte (im Vergleich zur Haltekraft) zu erzeugen, wenn die elektrische Effizienz für die Anwendung unerheblich ist. Die Grenze ist gegeben durch die Strombelastbarkeit. Hubmagnete werden z. B. dann als ”langhubig” bezeichnet, wenn der maximale Hub h des Ankers (relativ zum Stator) in der Größenordnung h = sgrt(A) liegt, wobei A die Querschnittsfläche des Ankers bezeichnet. Die angegebene Definition darf jedoch nur als Richtwert verstanden werden. Im Allgemeinen ist die Realisierung einer über den gesamten Stellweg annähernd konstanten Aktor-Kraft bei größeren Stellwegen ungleich schwieriger als bei kleinen. Die hohe Haltekraft wirkt nur bei einem Luftspalt von annähernd null. Durch geeignete geometrische Auslegung von Anker und Rahmen kann die Kraft-Weg-Kennlinie eines Hubmagneten derart beeinflusst (wird als Kennlinienbeeinflussung bezeichnet) werden, dass die auf den Anker wirkende Reluktanzkraft annähernd unabhängig vom Weg wird. Derartige Aktoren werden als ”Proportionalmagnete” bezeichnet. Wenn die Magnetkraft auf den Anker gegen die Rückstellkraft einer Feder wirkt, kann bei geeigneter Auslegung die Position des Ankers annähernd proportional zum Ankerstrom sein. Bei langen Hüben liefern Proportionalmagnete aber nur verhältnismäßig geringe Kräfte. Außerdem können Proportionalmagnete in angezogenem Zustand nur vergleichsweise kleine Haltekräfte erzeugen (verglichen mit Hubmagneten ohne Kennlinienbeeinflussung). Eine andere Art von elektromagnetischen Linearaktoren sind nach Art einer Tauchspule aufgebaut und werden auch als elektrodynamische Aktoren bezeichnet. Im Vergleich zu Hubmagneten sind Tauchspulen empfindlichere und aufwendigere Konstruktionen. Zwar können geeignet konstruierte Tauchspulen über den gesamten Hub nahezu gleich bleibend große (Lorentz-)Kräfte erzeugen, diese müssen aber von der freistehenden und vergleichsweise filigranen Spule aufgenommen werden. Die Kühlung von Tauchspulen kann eine technische Herausforderung darstellen, da die Spule beweglich aufgehängt werden muss und zum Erreichen einer hohen Dynamik möglichst leicht sein soll. (Als Beispiel sei ein elektrodynamischer Lautsprecher genannt). Sie kann daher oftmals nicht mit einer (massiven) Wärmesenke fest verbunden werden. Des Weiteren sind Tauchspulen im Gegensatz zu Hubmagneten nicht in der Lage, bei geringer Leistungsaufnahme(Halte-)Kräfte zu generieren. Für Anwendungen, in denen bei möglichst geringer Leistungsaufnahme eine große (Halte-)Kraft aufrecht erhalten werden soll, sind sie weniger geeignet. Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, einen elektrischen Linearantrieb zu finden, der ähnlich hohe Haltekräfte erzeugen kann wie ein Hubmagnet (ohne Kennlinienbeeinflussung), jedoch auch bei langen Hüben über den gesamten Stellweg eine Kraft in der Größenordnung der Haltekraft erzeugen kann. Die oben genannte Aufgabe wird durch einen elektromagnetischen Linearaktor gemäß Anspruch 1 gelöst. Unterschiedliche Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche. Es wird im Folgenden ein elektromagnetischer Linearaktor beschrieben. Gemäß einem Beispiel der Erfindung umfasst der Linearaktor einen Rahmen (Stator), der zumindest teilweise aus weichmagnetischem Material besteht; einen Anker, der zumindest teilweise aus weichmagnetischem Material besteht und der an dem Rahmen derart gelagert ist, dass der Anker entlang einer Längsachse relativ zum Rahmen bewegbar ist. Anker und Rahmen sind derart ausgebildet, dass entlang der Längsachse in einer offenen Position ein Spalt zwischen Anker und Rahmen vorliegt und in einer geschlossenen Position Anker und Rahmen aneinander anliegen, sodass der Spalt geschlossen ist. Eine erste Ankerspule ist mit dem Anker derart verbunden, dass eine auf die erste Ankerspule wirkende Kraft auf den Anker übertragbar ist. Der Linearaktor umfasst des Weiteren Mittel zum Erzeugen eines Erreger-Magnetfeldes, das zumindest teilweise durch Rahmen und Anker geführt und derart gerichtet ist, dass auf die erste Ankerspule, wenn sie bestromt ist, eine Kraft wirkt, die auf den Anker übertragen wird, um den Spalt zu schließen. Rahmen, Anker und Erreger-Magnetfeld sind dabei derart ausgebildet, dass bei geschlossenem Spalt zwischen Rahmen und Anker eine Haltekraft wirkt. Im Vergleich zu einem normalen Elektromagneten (Hubmagneten ohne Kennlinienbeeinflussung) bieten Linearaktoren gemäß der vorliegenden Erfindung den Vorteil, auch bei langen Hüben über den gesamten Stellweg eine Kraft in der Größenordnung der Haltekraft erzeugen zu können. Dies kann gemäß dem oben erläuterten Beispiel erreicht werden, indem eine oder mehrere auf den Anker gewickelte Spule(n) zusätzlich zu der auf den Anker wirkenden Reluktanzkraft Kraft auf den Anker übertragen, diesen also gleichsam „anschieben”, wenn die Reluktanzkraft des Ankers wegen des weit geöffneten Luftspalts noch gering ist. Gemäß einem Beispiel der Erfindung bilden Anker und Rahmen zusammen mit dem Spalt (als sogenannter Luftspalt) einen Magnetkreis, in dem das Erreger-Magnetfeld geführt wird. Dabei kann die erste Ankerspule selbst als Mittel zum Erzeugen eines Erreger-Magnetfeldes dienen, wobei die Ankerspule derart am Anker angeordnet ist, dass sie zumindest teilweise neben dem Luftspalt liegt. Die Ankerspule kann dabei derart am Anker angeordnet sein und Rahmen und Anker können derart ausgestaltet sein, dass in der geöffneten Position des Ankers sich das Erreger-Magnetfeld in radialer Richtung (quer zur Längsachse) konzentriert und die Ankerspule radial durchsetzt. Gemäß einem weiteren Beispiel der Erfindung umfassen die Mittel zum Erzeugen des Erregerfeldes neben der ersten Ankerspule eine dieser zugeordnete, mit dem Rahmen mechanisch verbundene Erregerspule, wobei die erste Ankerspule und die zugehörige Erregerspule, wenn sie bestromt sind, für sich gegensinnige Magnetfelder erzeugen. Zumindest in der geöffneten Position führt eine Überlagerung dieser Magnetfelder zu einem radialen (quer zur Längsrichtung) magnetischen Fluss (Erregerfeld), der mit der ersten Ankerspule in Wechselwirkung treten kann. In der geöffneten Position sind die erste Ankerspule und die ihr zugeordnete Erregerspule derart benachbart angeordnet, dass bei bestromten Spulen das Erregerfeld mit der ersten Ankerspule derart in Wechselwirkung tritt, dass auf die erste Ankerspule eine den Spalt schließende Kraft in Längsrichtung wirkt. Die am Rahmen angeordneten Erregerspule(n) kann (können) auch durch Permanentmagnete ersetzt werden. Des Weiteren können mehrere Paare (Ankerspule und zugehörige Erregerspule) in einem Aktor untergebracht sein, beispielsweise im Sinne einer mechanischen Reihenschaltung. Zusätzlich oder alternativ kann eine Ankerspule vorgesehen sein, die – wie oben erwähnt – ihr Erregerfeld selbst erzeugt. Schließlich kann am Rahmen eine Haltespule angeordnet sein, die bei geschlossenem Spalt eine Haltekraft erzeugt. Auch die Haltespule kann durch Permanentmagnete ersetzt werden. Im Folgenden wird, teils synonym, von „Halte-” und „Zugspulen” gesprochen. Damit sind immer Spulen gemeint, die dem Zweck dienen, eine Reluktanzkraft auf ein weichmagnetisches bewegliches Teil des Antriebs (normalerweise den Anker) auszuüben. Der Begriff der „Zugspule” veranschaulicht dies insofern, als dass Reluktanzkräfte auf weichmagnetische Teile stets attraktiv wirken. Der Begriff der Haltespule unterstreicht, dass bei geeigneter Bemessung eine Zugspule den Aktor wider eine Rückstellkraft in einer Position zu halten vermag. Alle Haltespulen im Sinne dieser Erfindung sind Zugspulen. Da die Kraft des Aktors über den gesamten in der Größenordnung der Haltekraft liegen kann, ist der Aktor insbesondere zum Spannen von Federn gut geeignet. Die Feder(n) kann (können) dann mittels eines nur geringen Haltestroms oder (bei Verwendung von Permanentmagneten) sogar stromlos im gespannten Zustand gehalten werden. Die folgenden Figuren und die weitere Beschreibung soll helfen, die Erfindung besser zu verstehen. Nähere Details, Varianten und Weiterentwicklungen des Erfindungsgedankens werden an Hand von Figuren erläutert, die ein spezielles ausgewähltes Beispiel betreffen. Die Elemente in den Figuren sind nicht unbedingt als Einschränkung zu verstehen, vielmehr wird Wert darauf gelegt, das Prinzip der Erfindung darzustellen. Gemäß dem Beispiel aus Bei der in Gemäß den hier beschriebenen Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung umfasst ein elektromagnetischer Linearaktor einen langgestreckten, an einem Rahmen gelagerten und in axialer Richtung (Längsrichtung 1) bewegbaren Anker sowie mindestens eine Spule zur Erzeugung eines magnetischen Flusses (Erreger-Magnetfeld) derart, dass Anker und Rahmen sich nach Art eines Hubmagneten anziehen. Diese anziehende Kraft ist wie bei ”normalen” Hubmagneten die sogenannte Reluktanzkraft, deren axiale Komponente bei konstantem Spulenstrom in Hubmagneten ohne Kennlinienbeeinflussung mit der Luftspaltlänge zumindest quadratisch abnimmt (bei der Berücksichtigung des Streufeldes ist die Abnahme noch stärker). Praktisch können bei größeren Arbeitsluftspalten aus diesem Grund mit einem gewöhnlichen Elektromagnet keine großen Kräfte erzeugt werden, bei geschlossenen Arbeitsluftspalten jedoch können große Haltekräfte zwischen dem beweglichen Teil und dem Rahmen wirken. Um über den gesamten Stellweg des beweglichen Ankers eine Kraft in der Größenordnung der Haltekraft des Elektromagneten erzielen zu können, ist mit dem beweglichen Anker eine Ankerspule verbunden, die von dem Erreger-Magnetfeld derart durchsetzt wird bzw. mit diesem derart wechselwirkt, dass – zumindest bei offenem (axialen) Luftspalt LA – auf die Ankerspule eine zusätzliche Kraft (u. a. Lorentzkraft) wirkt, die in die gleiche Richtung wirkt wie die Reluktanzkraft (auf den Anker). Anders ausgedrückt, bei offenem (axialen) Luftspalt LA schließt sich das Erregermagnetfeld der Ankerspule A zumindest teilweise über den radialen Luftspalt LB, was dazu führt, dass die Ankerspule A derart mit dem Erregermagnetfeld durchsetzt wird, dass auf diese eine zusätzliche Kraft wirkt. Bei geeignetem Design von Rahmen, Anker und Ankerspule erzeugt die Ankerspule selbst ein Erreger-Magnetfeld, das sowohl die zur Erzeugung einer Reluktanzkraft nach Art eines Hubmagneten geeignet ist (d. h. zum Halten des Ankers bei geschlossenem Spalt), als auch zur Beschleunigung des Ankers aufgrund der erwähnten zusätzlichen Kraftwirkung bei offenem Luftspalt. Ein Beispiel dafür ist der bereits weiter oben beschriebene Linearaktor gemäß Vereinfacht ausgedrückt umfasst ein Linearaktor gemäß einem Beispiel der Erfindung einen (Elektro-)Hubmagneten, dessen Anker zusätzlich von der auf die Ankerspule wirkenden Kraft angetrieben (verschoben) wird. Hierdurch wird die Bereitstellung großer Kräfte am bereits am Anfang des Stellweges in einfacher Weise ermöglicht. Bei adäquater Bemessung und Bestromung können, verglichen mit Hubmagneten, hohe elektrische Wirkungsgrade und sehr kurze Stellzeiten realisiert werden. Gemäß dem Beispiel aus Der axiale ”Spalt” LA ist im vorliegenden Beispiel Eine intuitivere Betrachtung geht vom magnetischen Druck aus, womit eine grobe Analogie zur Wärmekraftmaschine hergestellt werden kann: Man betrachte die Ankerspule A als Kolben und das Magnetfeld B, welches sich zwischen den Spulen A, B im radialen Luftspalt LB befindet, als Arbeitsgas mit dem (magnetischen) Druck B2/(2μ0), das entspannt wird und dabei Arbeit verrichtet. In einfacher Näherung und bei nicht zu großen Strömen gilt: Bei konstantem Spulenströmen durch Ankerspule A und Erregerspule B führt eine Verdoppelung des effektiven radialen Luftspalt-Querschnitts durch Verschieben der Ankerspule A zu einer Halbierung der Flussdichte im radialen Luftspalt. Die Energiedichte des Magnetfeldes geht aber proportional mit B2, sodass nach der Verschiebung das Magnetfeld zwischen den Spulen nur mehr die Hälfte seiner ursprünglichen Feldenergie enthält (doppeltes Volumen, ein Viertel Energiedichte). Die Energiedifferenz kann als Arbeit verrichtet werden. In diesem Bild ist unmittelbar klar, dass für einen effizienten Antrieb der Abstand zwischen Erreger- und Ankerspule B, A am Anfang des Stellweges möglichst gering sein muss – bei höherer Kompression werden auch Wärmekraftmaschinen effizienter. Bei Erreichen des Endes des Stellweges noch verbliebene magnetische Feldenergie könnte nach bekannten elektrischen Schaltungen verwendet werden, um beispielsweise einen Kondensator zu laden oder direkt eine oder mehrere weitere Spulen, insbesondere Zugspulen, zu versorgen (im Bild der Wärmekraftmaschine entspricht eine solche Beschaltung etwa der Restenergienutzung durch einen Turbolader). Weniger bildlich als die oben beschriebene Analogie zu einer Wärmekraftmaschine aber physikalisch exakter ist die Betrachtung des magnetischen Druckgradienten (”magnetic tension force”), welcher die Gestalt (B·∇)B/μ0 besitzt und die Dimension Nm–3 aufweist. Durch diesen Druckgradienten wirkt, neben der Lorentzkraft, eine Kraft zwischen den Spulen A, B derart, dass der Druckgradient kleiner wird – was einer ”Begradigung”, und damit Verkürzung, der magnetischen Feldlinien entspricht. Die von dieser Kraft verrichtete Arbeit entstammt dem Magnetfeld selbst – im Gegensatz zur Lorentzkraft, die über das Magnetfeld lediglich vermittelt wird. Im Unterschied zur Reluktanzkraft in Elektromagneten wirkt die „magnetic tension force” nicht parallel sondern antiradial (die Feldlinien ”gerade ziehend”) zu den Feldlinien. Anders als in dem Beispiel aus Um am Ende des Stellwegs die Kraft auf den Anker 20 zu erhöhen und um bei geschlossenem axialen Spalt LA eine hohe Haltekraft FH bei möglichst geringer Leistungsaufnahme zu gewährleisten, kann im oder am Rahmen 10 eine weitere Erregerspule C angeordnet sein. Im vorliegenden Beispiel ist die Haltespule C ebenfalls in einer Nut des Rahmens 10 angeordnet in gleicher Weise wie die Erregerspule B. Für die Funktion des Aktors ist die Haltespule C nicht zwingend notwendig. Bei geeigneter Auslegung, kann das für die Erzeugung der Haltekraft FH notwendige Erregerfeld auch von der Ankerspule A erzeugt werden, in diesem Fall sollte der Steg zwischen der Nut, in der die Ankerspule A angeordnet ist, und der Stirnseite des Ankers 20 deutlich kleiner (als die in der korrespondierenden Das Beispiel in Wie bereits erwähnt können Ankerspule A und Erregerspule B derart gewickelt sein, dass sich im geöffneten Ausgangszustand (siehe z. B. Die Ankerspule A wird derart mit Strom gespeist, dass (würde man die Felder jeweils für sich betrachten) das resultierende Magnetfeld der Ankerspule entgegengesetzt gerichtet ist zu dem Erreger-Magnetfeld des Permanentmagneten B'. Wie an vorangegangenen Beispielen beschrieben führt die Überlagerung der Magnetfelder von Ankerspulen A und Permanentmagnet B' zu einer radialen Feldkomponente, die in der Ankerspule eine Kraftwirkung zur Folge hat, welche die Ankerspulen A und Permanentmagnet B' auseinander treibt. Folglich wirkt in der geöffneten Endposition (siehe In Als Kombination der Ausführungsbeispiele aus den Die Ankerspule A1 und die Haltespule C sind im Betrieb derart bestromt, dass die resultierenden Magnetfelder gleich gerichtet sind. Die Ankerspule A3 ist so bestromt, dass deren Magnetfeld umgekehrt orientiert ist zu dem Feld der Ankerspule A1. Schließlich sind die Erregerspulen B1 und B3 so bestromt, dass deren Magnetfelder in der geöffneten Ausgangsposition des Aktors die Magnetfelder der zugehörigen Ankerspulen A1 und A3 annähernd kompensieren, sodass eine niedrige Gesamtinduktivität erzielt werden kann. Elektrisch sind die Spulen B1, A1 und B3, A3 beispielsweise paarweise in Serie geschaltet und bilden niederinduktive Teilschaltungen. Parallel dazu (oder separat versorgt) sind die Spulen A2 und C geschaltet. Diesbezüglich gilt das zu den Allen Ausführungsbeispielen gemeinsam ist, dass der Anker 20 ein entlang einer Längsachse 1 ausgedehntes und in dem Rahmen 10 axial geführtes weichmagnetisches Bauteil sein kann. Die Ankerspulen A, A1, A2, A3 können entweder in einer in Umfangrichtung den Anker umlaufenden Nut versenkt (vgl. Ganz allgemein kann festgehalten werden, dass Anker 20 und Rahmen 10 sowie die Erregerspulen B, B1, B3 (sowie Spule A im selbsterregten Fall) derart ausgestaltet sein sollen, dass das resultierende Erreger-Magnetfeld (bzw. die resultierenden Erreger-Magnetfelder), mit dem (bzw. den) die Ankerspule A, A1, A3 in Wechselwirkung tritt, durch eine entsprechende geometrische Ausgestaltung des Magnetkreises auf die Ankerspule(n) konzentriert wird, wobei in der offenen Endposition des Aktors das Erregerfeld die Ankerspulen radialer durchsetzen, um eine axiale Kraftwirkung zu erzielen (da die Spulenströme in Umfangsrichtung fließen). Wie bereits erwähnt, kann das Magnetfeld, mit dem die Ankerspule A in Wechselwirkung tritt, durch die Ankerspule A selbst erzeugt werden (vgl. Die Erregerspulen B, B1, B3, können in radialer Richtung größer sein (z. B. größerer Durchmesser) als die korrespondierenden Ankerspulen A, A1, A3, sodass Anker- und Erregerspulen zumindest teilweise ineinander schiebbar sind. Anker 20 und Rahmen 10 können dabei so übereinander gleiten, dass radiale Luftspalte abhängig von der Ankerposition geschlossen werden (vgl. Für den Anker und/oder den Rahmen sollten weichmagnetische Materialien mit möglichst hoher Sättigungspolarisation und möglichst hoher relativer Permeabilität verwendet werden. Die elektrische Leitfähigkeit von Anker und Rahmen sollte – um Wirbelstromverluste gering zu halten – möglichst gering sein. Zu diesem Zweck können – ähnlich wie bei Transformatoren – die Werkstoff(e) für den Anker und/oder den Rahmen zur Unterdrückung von Wirbelströmen laminiert werden (”Elektroblech”) oder aus einem Pulververbundwerkstoff bestehen oder mit Schlitzen versehen werden. Die Stromzuführung (d. h. das Kabel) für die Ankerspule(n) kann durch eine axiale Bohrung aus dem Anker 20 herausgeführt sein. Die Stromzuführung kann dabei durch verdrillte Drähten oder eine Litze gewährleistet werden. Als Material hierfür kommt z. B. Beryllium-Bronze in Frage. Wie bereits erwähnt sollten Ankerspulen mit korrespondierenden Erregerspulen in Serie oder parallel geschaltet und derart ausgelegt und angeordnet sein, dass am Anfang des Stellwegs sich die jeweiligen Magnetfelder weitgehend kompensieren, sodass die Induktivität der Anordnung am Anfang des Stellwegs entsprechend gering ist. Ein gewisser axialer Versatz muss zwischen korrespondierenden jedoch bleiben, sonst verschwindet die Antriebskraft oder ändert ihr Vorzeichen. Die auf den Anker 20 wirkende magnetische Kraft kann über einen Stab 21 (Stange) aus dem Rahmen 10 herausgeführt werden, um eine mechanische Ankopplung an weitere Maschinenelemente zu ermöglichen. Der Aktor kann derart mit einer Feder 50 (siehe In Kombination mit einer Feder eignen sich die dargestellten Linearaktoren, vorbekannte Federspeicherantriebe, beispielsweise in elektrischen Schaltern, vorteilhaft zu ersetzen (kurze Stellzeiten, hohe Kräfte, geringe Zahl beweglicher Teile). Dies trifft insbesondere auf solche Antriebe zu, die mit paarweise angeordneten Spulen ausgerüstet sind, von denen jeweils eine mechanisch mit dem Anker (Ankerspule) und die andere mit dem Stator (Erregerspule) verbunden ist. Diese Bauweise besitzt Vorzüge, wegen derer sie besonders für hochdynamische Antriebe geeignet ist: Bei den in Es werden am Stator befestigte (Erreger-)Spulen, die abstoßend auf am Anker befestigte (Anker-)Spulen wirken können, beispielsweise in innenliegenden Nuten eingebracht. Diese Anordnung (s. Neben den vorstehend erläuterten Nachteilen, die in manchen Ausführungen unserer Erfindung gegeben seien können, gibt es einen weiteren Nachteil, welcher alle in Sämtliche genannte Nachteile können durch Anordnungen, wie sie in Die Abbildung stellt den Antrieb in seiner Hubanfangslage dar, die Windungen sind nicht eingezeichnet. Wie zu sehen ist, wird durch die außenliegende Nut in der Hubanfangslage eine Art „weichmagnetischer Brücke” zwischen den sich überlappenden Spulen (Erregerspule B, zweite Ankerspule A1) gebildet. Damit es zwischen diesen Spulen zu einer nicht-verschwindenden repulsiven Wechselwirkung kommen kann, müssen diese natürlich gegensinnig bestromt werden. Der Strom induziert in der „weichmagnetischen Brücke” einen magnetischen Fluss, was wegen der hohen relativen Permeabilität weichmagnetischer Werkstoffe zu einer hohen Anfangsinduktivität des Antriebs führt (es ist vorteilhaft, die einander zugeordneten Spulen mit ungefähr gleicher Windungszahl zu wickeln und in Reihe zu schalten). Die hohe Anfangsinduktivität erlaubt dem zum Schalten des Antriebs verwendeten Schalter, vollständig leitend zu werden, bevor ein großer Strom durch die Antriebsspulen fließt. Dies schont den Schalter (s. o.). Der Antrieb setzt sich in Bewegung, wenn die „weichmagnetische Brücke”, in der Bewegungsrichtung magnetisch durchflossen, gesättigt ist. Er wirkt dann wie andere erfindungsgemäße Antriebe in Kombination mit einem Proportionalmagneten (die Ankerbewegung verkürzt in Bewegungsrichtung die Feldlinien in der gesättigten „weichmagnetischen Brücke”). Darüber hinaus gleitet nach Damit sind alle oben stehenden Probleme beseitigt mit Ausnahme der Kraftübertragung „vom Kupfer auf das Eisen”. Dieser letzten Aufgabe wird entsprechend Wie bereits erwähnt, sind die oben beschriebenen, erfindungsgemäßen Antriebe gute geeignet, in Kombination mit Federn bekannte Federspeicherantriebe in elektrischen Leistungsschaltern zu ersetzen (als Direktantriebe): Dies gilt für alle Ausführungsbeispiele. Besonders interessant ist im Zusammenhang die Möglichkeit, die Antriebe direkt in die Gasräume von Hochspannungs-Leistungsschaltern einzubauen oder in die (Vakuum-)Röhren von Nieder- und Mittelspannungs-Leistungsschaltern. Dies ermöglicht den Verzicht auf aufwendige Dichtungen (z. B. Drehdichtungen für SF6-isolierte Hochspannungsleistungsschalter oder Metallfaltenbälge im Fall von Vakuumschaltröhren) und reduziert stark die Anzahl beweglicher Teile, was einerseits kostensparend ist und andererseits der Zuverlässigkeit zu Gute kommt. Durch die im Vergleich zu herkömmlichen Magnetantrieben weitaus höhere Dynamik sind erfindungsgemäße Antriebe besonders für synchronisierte Schalter (also Schalten im Nulldurchgang des Stromes) geeignet, und zwar auch für solche, bei denen die Antriebe in herkömmlicher Weise außerhalb der Gas- bzw. Vakuumräume angeordnet sind. Abschließend werden ein Schaltzyklus und eine vorteilhafte Beschaltung anhand des Beispieles des in Diese Haltekraft vermag bei sinnvoller Auslegung die dargestellte Druckfeder gespannt zu halten. Damit der Antrieb nicht, von der Druckfeder angetrieben, sofort zurückschnappt, sondern länger in der Endlage gehalten werden kann, sind bei der Leistungsversorgung Mittel vorzusehen, Ankerspule A entsprechend mit Strom zu versorgen. Eine Unterbrechung des Stromes führt dann zur federgetriebenen Rückstellung des Antriebes in die Hubanfangslage (geöffnete Endposition). Selbstverständlich kann ein Antrieb nach The actuator has an armature (20) partly made of ferromagnetic material, where the armature is supported at a stator (10) such that the armature is moved relative the stator along a longitudinal axis (1). An armature coil (A) is connected with the armature such that force acting on the armature is transferable. An exciter magnetic field producing unit is partially fed through the stator and the armature, where the stator, the armature and the exciter magnetic field producing unit are formed in a manner that a holding force acts as a closed gap between the stator and the armature. Elektromagnetischer Linearaktor umfassend: Linearaktor gemäß Anspruch 1, bei dem Anker (20) und Stator (10) zusammen mit dem Spalt (LA) als Luftspalt einen Magnetkreis bilden, in dem das Erreger-Magnetfeld geführt wird; die erste Ankerspule (A) selbst als Mittel zum Erzeugen eines Erreger-Magnetfeldes dient, wobei die Ankerspule (A) derart am Anker (20) angeordnet ist, dass sie in der geöffneten Position teilweise in Längsrichtung neben dem (Arbeits-)Luftspalt (LA) liegt, also in den Stator (10) eintaucht. Linearaktor gemäß Anspruch 1, bei dem Anker (20) und Stator (10) zusammen mit dem Spalt (LA) als axialen (Arbeits-)Luftspalt einen Magnetkreis bilden, in dem das Erreger-Magnetfeld geführt wird; die erste Ankerspule (A) selbst als Mittel zum Erzeugen eines Erreger-Magnetfeldes dient, wobei die Ankerspule (A) derart am Anker (20) angeordnet ist und Rahmen und Anker derart ausgestaltet sind, dass in der geöffneten Position des Ankers (20) sich das Erreger-Magnetfeld in radialer Richtung quer zur Längsachse konzentriert und die Ankerspule radiale durchsetzt. Linearaktor gemäß Anspruch 2 oder 3, bei dem der Anker (20) entlang der Längsachse gleitend in dem Stator (10) geführt ist und bei dem der Anker (20) einen Anschlag aufweist, an dem bei geschlossenem Luftspalt (LA) eine Stirnfläche des Stators (10) anliegt, sodass ein nahezu geschlossener Magnetkreis gebildet wird, der das Erregerfeld führt. Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 2 bis 4, bei dem die Ankerspule (A) um die Längsachse des Ankers (20) herum geführt ist. Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 2 bis 5, der weiter eine zweite Ankerspule (A1) umfasst, die mit dem Anker (20) derart verbunden ist, dass eine auf die zweite Ankerspule (A1) wirkende Kraft auf den Anker (20) übertragbar ist, wobei das Mittel zum Erzeugen des Erreger-Magnetfeldes neben der zweiten Ankerspule (A1) eine dieser zugeordnete und mit dem Stator (10) mechanisch verbundene Erregerspule (B1) aufweist, Linearaktor gemäß Anspruch 6, der weiter eine dritte Ankerspule (A3) umfasst, die mit dem Anker (20) derart verbunden ist, dass eine auf die dritte Ankerspule (A3) wirkende Kraft auf den Anker (20) übertragbar ist, Linearaktor gemäß Anspruch 7, bei dem in geschlossener Position die dritte Ankerspule (A3) unmittelbar neben oder in der der zweiten Ankerspule (A1) zugeordneten Erregerspule (B1) liegt. Linearaktor gemäß Anspruch 7 oder 8, bei dem die zweite Ankerspule (A1) und die dritte Ankerspule (A3), wenn sie bestromt sind, für sich gegensinnige Magnetfelder erzeugen. Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 2 bis 5, der weiter eine zweite Ankerspule (A) umfasst, die mit dem Anker (20) derart verbunden ist, dass eine auf die zweite Ankerspule (A) wirkende Kraft auf den Anker übertragbar ist, wobei das Mittel zum Erzeugen des Erreger-Magnetfeldes neben der zweiten Ankerspule (A) zumindest einen dieser zugeordneten und mit dem Stator mechanisch verbundenen Permanentmagneten (B') aufweist, wobei in einer offenen Position die zweite Ankerspule (A) und der ihr zugeordnete Permanentmagnet (B') derart angeordnet sind, dass bei bestromter zweiter Ankerspule (A) das Magnetfeld des Permanentmagneten (B') und das der zweiten Ankerspule (A) zumindest in der geöffneten Position sich überlagern und so ein Erregerfeld mit einer quer zur Längsachse orientierten Feldkomponente bilden, welche mit der zweiten Ankerspule (A) derart wechselwirkt, dass auf die zweite Ankerspule (A) eine den Spalt (LA) schließende Kraft in Längsrichtung wirkt. Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 2 bis 10, bei dem Anker (20) und Stator (10) derart ausgestaltet sind, dass in der geschlossenen Position das Erregerfeld/die Erregerfelder, das/die quer zur Längsachse verläuft/verlaufen, magnetisch zumindest annähernd kurzgeschlossen ist/sind (also radiale Luftspalte LB geschlossen sind). Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem die Mittel zum Erzeugen des Erregerfeldes eine weitere Erregerspule (C) aufweisen („Haltespule”), die mechanisch mit dem Stator (10) verbunden ist und die in Längsrichtung derart angeordnet ist, dass der Anker in offener Position nicht oder nur teilweise in die weitere Erregerspule (C) eintaucht und in geschlossener Position Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem die Mittel zum Erzeugen des Erregerfeldes zumindest einen weiteren Permanentmagneten (C') aufweisen, der mechanisch mit dem Stator (10) verbunden ist und derart angeordnet ist, dass der weitere Permanentmagnet (C') in geschlossener Position eine Haltekraft zwischen Anker (20) und Stator (10) bewirkt, wobei in geschlossener Position zumindest eine Ankerspule (A) derart zu liegen kommt und mit dem Permanentmagneten (C') so magnetisch gekoppelt ist, dass durch ein entsprechendes Bestromen der Ankerspule (A) oder einer weiteren am Rahmen angeordneten Spule das Magnetfeld des Permanentmagneten (C') ganz oder teilweise kompensiert werden kann, sodass die Haltekraft reduziert wird oder ganz verschwindet und/oder auf zwischen Ankerspule (A) und Permanentmagnet (C') eine den axialen (Arbeitsluft-)Spalt (LA) öffnende, abstoßende Kraft zwischen Ankerspule (A) und Permanentmagnet (C') erzeugt werden kann. Linearaktor gemäß Anspruch 1, bei dem das Mittel zum Erzeugen des Erregerfeldes neben der ersten Ankerspule (A) eine dieser zugeordnete und mit dem Stator mechanisch verbundene Erregerspule (B) umfasst, wobei die erste Ankerspule (A) und die Erregerspule (B), wenn sie bestromt sind, für sich gegensinnige Magnetfelder erzeugen, welche sich überlagern und so ein Erregerfeld mit einer quer zur Längsachse orientierten Feldkomponente bilden, und bei dem in einer offenen Position die erste Ankerspule (A) und die ihr zugeordnete Erregerspule (B) derart benachbart angeordnet sind, dass bei bestromten Spulen die quer zur Längsachse orientierte Feldkomponente des Erregerfelds mit der ersten Ankerspule (A) derart wechselwirkt, dass auf die erste Ankerspule (A) eine den axialen Spalt (LA) schließende Kraft in Längsrichtung wirkt. Linearaktor gemäß Anspruch 14, bei dem der Stator (10) einen Anschlag aufweist, an dem der Anker (20) in geschlossener Position anliegt. Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 14 und 15, bei dem das Mittel zum Erzeugen des Erregerfeldes einen weitere Erregerspule (C) aufweist, die mechanisch mit dem Stator (10) verbunden ist und die in Längsrichtung derart angeordnet ist, dass der Anker (20) in offener Position nicht oder nur teilweise in die weitere Erregerspule (C) eintaucht und in geschlossener Position: Linearaktor gemäß Anspruch 16, bei dem die erste Ankerspule (A) in geschlossener Position unmittelbar benachbart zu der weiteren Erregerspule (C) liegt. Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 14 bis 17, bei dem zwischen Anker (20) und Stator (10) ein radialer Luftspalt (LB) besteht, der in axialer Richtung durch die Position von Ankerspule (A) und zugehöriger Erregerspule (B) begrenzt wird. Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 14 bis 16, bei dem zwischen Anker (20) und Stator (10) ein radialer Luftspalt (LB) besteht, der in axialer Richtung durch die Position von Ankerspule (A) und zugehöriger Erregerspule (B) begrenzt wird, wobei Anker und Stator derart ausgestaltet sind, dass der radiale Luftspalt in geschlossener Position magnetisch kurzgeschlossen ist. Linearaktor gemäß Anspruch 1, bei dem das Mittel zum Erzeugen des Erregerfeldes neben der ersten Ankerspule (A) zumindest einen dieser zugeordneten, mit dem Stator mechanisch verbundenen Permanentmagneten (B') umfasst, wobei die erste Ankerspule (A) und der zumindest eine Permanentmagnet (B'), wenn die Ankerspule bestromt ist, gegensinnige Magnetfelder erzeugen können, die sich in der geöffneten Position überlagern und so ein Erregerfeld mit einer quer zur Längsachse orientierten Feldkomponente bilden, und bei dem in der geöffneten Position die erste Ankerspule (A) und der ihr zugeordnete Permanentmagnet (B') derart angeordnet sind, dass bei bestromter erster Ankerspule die quer zur Längsachse orientierte Feldkomponente des Erregerfeldes mit der ersten Ankerspule (A) derart wechselwirkt, dass auf die erste Ankerspule (A) eine den Spalt (LA) schließende Kraft in Längsrichtung wirkt. Linearaktor gemäß Anspruch 20, der einen mit dem Stator (10) fest verbundenen weiteren Permanentmagneten aufweist (C'), der ein Erregermagnetfeld erzeugt, welches derart gerichtet ist, dass bei geschlossenem axialen Spalt eine magnetische Haltekraft zwischen Anker (20) und Stator (10) wirkt. Linearaktor gemäß Anspruch 20 oder 21, bei dem die Permanentmagneten Bestandteil des Stators (10) sind. Linearaktor gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem Anker-, und Erregerspule(n) (A, B) in Umfangsrichtung um die Längsachse des Linearaktors gewickelt sind. Linearaktor gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Ankerspule(n) in einer den Anker (20) in Umfangsrichtung umlaufenden Nut angeordnet sind und/oder bei dem die Erregerspule(n) in einer den Stator (10) in Umfangsrichtung umlaufenden Nut angeordnet sind. Linearaktor gemäß Anspruch 24, bei dem zumindest eine Ankerspule (A) die zugehörige Nut nicht vollständig ausfüllt und der verbleibende Raum in der Nut mit einem Gleitlagerwerkstoff (30) gefüllt ist, wobei bei einer Bewegung des Linearaktors der Gleitlagerwerkstoff (30) an einer Innenfläche des Stators (10) gleitet. Linearaktor gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche gekennzeichnet dadurch, dass die Windungen der Spulen (wie es in (rotierenden) Synchronmotoren allgemein üblich ist) ganz oder teilweise in Nuten im weichmagnetischen Werkstoff untergebracht sind. Als „Nuten” können hierbei die Gänge eines (Flach-)Gewindes dienen oder eine Mehrzahl unterbrochener Rippen, zum Beispiel parallele Stege. Linearaktor gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche gekennzeichnet dadurch, dass er mindestens eine am Stator befestigte Erregerspule besitzt und dass der Stator aus mehreren weichmagnetischen Teilen zusammengesetzt ist, von denen zumindest eines als Rohr ausgebildet ist, in welchem der Anker geführt wird. Dabei wird die am Stator befestigte Erregerspule von außen auf ein als Rohr ausgebildetes Stator-Teil gewickelt, beispielsweise in eine Nut. Das Rohr ist im Bereich der Wicklung so dünnwandig, dass es in Richtung der Ankerbewegung wesentlich weniger magnetischen Fluss führen kann als der Anker selbst, ohne zumindest teilweise zu sättigen. Die auf das Rohr gewickelte Erregerspule ist mit einem oder mehreren weiteren Stator-Teilen derart umgeben, dass mit dem Rohr ein geschlossener Magnetkreis gebildet wird, dessen magnetischer Pfad überall einen größeren Querschnitt besitzt als der minimale Querschnitt des bewickelten Rohres. Bei wachsendem Strom in der Erregerspule muss also, in Abwesenheit des Ankers, zuerst der mit der Erregerspule bewickelten Teil des Rohres sättigen. Linearaktor nach Anspruch 26 gekennzeichnet dadurch, dass der Anker mit einer der am Stator befestigten Erregerspule zugeordneten Ankerspule bewickelt ist, wobei der minimale Ankerquerschnitt im Bereich der Wicklung der Ankerspule liegt und ungefähr gleich oder kleiner ist als der minimale Querschnitt des Stators außerhalb der Erregerspule. Vakuumschaltröhre gekennzeichnet dadurch, dass ein Antrieb nach einem der vorangegangenen Ansprüche im Vakuum der Schaltröhre angeordnet ist und gebraucht wird, den elektrischen Kontakt zu öffnen und/oder zu schließen. Hochspannungsleistungsschalter gekennzeichnet dadurch, dass ein Antrieb nach einem der vorangegangenen Anprüche im Gasraum des Schalters angeordnet ist und gebraucht wird, den elektrischen Kontakt zu öffnen und/oder zu schließen. Hochspannungsleistungsschalter der mindestens einen Federspeicherantrieb aufweist mit eine Feder und einen Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 1 bis 28 zum Spannen der Feder und Halten der Feder in gespanntem Zustand. Federspeicherantrieb umfassend eine Feder und einen Linearaktor gemäß einem der Ansprüche 1 bis 28 zum Spannen der Feder und Halten der Feder in gespanntem Zustand.Technisches Gebiet

Hintergrund

Zusammenfassung

Kurzbeschreibung der Abbildungen

Detaillierte Beschreibung

1. Induktivität

2. Innenliegende Nut

Es treten (große) Kräfte am (weichen) Kupfer auf. Diese Kräfte müssen im Regelfall von Vergussmassen aufgenommen und auf Stator bzw. Anker übertragen werden. Insbesondere mit Hinblick auf die vergleichsweise kleinen Stirnflächen der Spulen (und die glatten Nuten) sind damit verbundene technische Herausforderungen dem Fachmann evident.

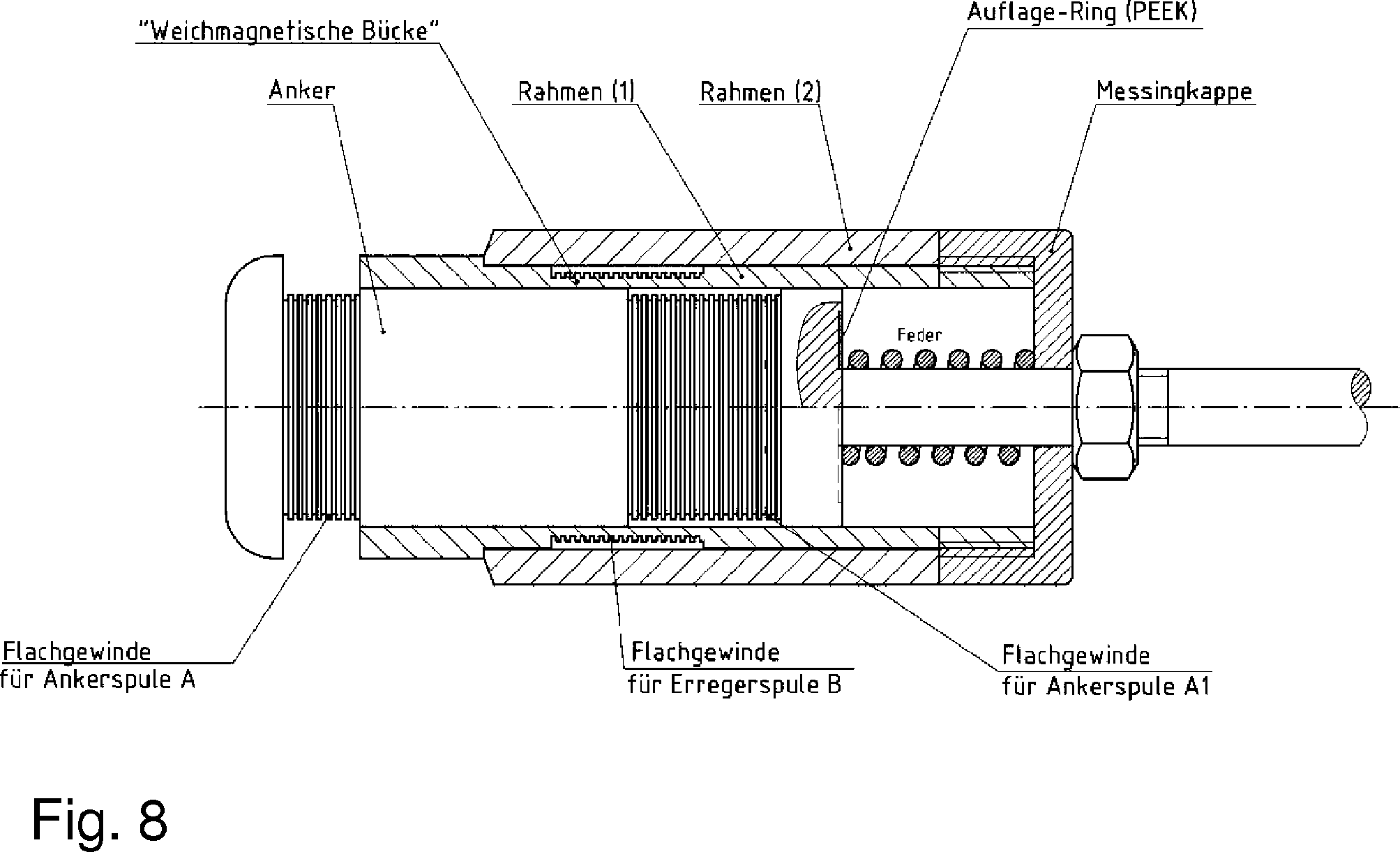

Der Rahmen ist aus mehreren weichmagnetischen Teilen zusammengesetzt, wobei derjenige Teil, in welchem der Anker sich bewegt (Rahmen(1)), mit einer außenliegenden anstelle einer innenliegenden Nut versehen ist. In diese Nut wird die der zweiten Ankerspule A1 zugeordnete Erregerspule B gewickelt. Die außenliegende Nut wird sodann mit weiterem weichmagnetischen Material magnetisch umschlossen, in

Der Antrieb besitzt drei Spulen, nämlich eine erste Ankerspule A sowie eine Erregerspule B und eine der Erregerspule B zugeordnete zweite Ankerspule A1. Die Erregerspule B und die zweite Ankerspule A1 besitzen beispielsweise die gleiche Windungszahl und werden so in Reihe geschaltet, dass sie gegensinnige Magnetfelder erzeugen. Zum ersten Betätigen des Antriebes wird vorzugsweise ein Kondensator geladen und über die in Reihe geschalteten Spulen A1, B entladen, zum Beispiel mit Hilfe eines Thyristors, und zwar während der Anker sich in der Hubanfangslage befindet – der zur ersten Ankerspule A gehörende axiale Arbeitsluftspalt ist also zuerst voll geöffnet. Dabei führt die allseitige Umschließung von Erregerspule B und Ankerspule A1 mit weichmagnetischem Werkstoff durch Anker, Rahmen(1) und Rahmen(2) zunächst zu einer hohen Induktivität (geschlossener Magnetkreis) und damit zu einer kleinen initialen Stromanstiegsrate. Dies schont den Thyristor. Der durch Erregerspule B und zweite Ankerspule A1 induzierte magnetische Fluss führt bald zu einer partiellen Sättigung des Magnetkreises im Bereich des geringsten (effektiven) Querschnitts, also der von Stator(1) gebildeten „weichmagnetischen Brücke” (in

einen Stator (10), der zumindest teilweise aus weichmagnetischem Material besteht;

einen Anker (20), der zumindest teilweise aus weichmagnetischem Material besteht und der an dem Stator (10) derart gelagert ist, dass der Anker (20) entlang einer Längsachse (1) relativ zum Stator (10) bewegbar ist, wobei Anker (20) und Stator (10) derart ausgebildet sind, dass entlang der Längsachse (1) in einer geöffneten Position ein Spalt (LA) zwischen Anker (20) und Stator (10) vorliegt und in einer geschlossenen Position Anker (20) und Stator (10) aneinander anliegen, sodass der Spalt (LA) geschlossen ist;

eine erste Ankerspule (A), die mit dem Anker (20) derart verbunden ist, dass eine auf die erste Ankerspule (A) wirkende Kraft auf den Anker (20) übertragbar ist; und

Mittel zum Erzeugen eines Erreger-Magnetfeldes (A, B, C), das zumindest teilweise durch Stator (10) und Anker (20) geführt und derart gerichtet ist, dass auf die erste Ankerspule (A), wenn sie bestromt ist, eine Kraft wirkt, die auf den Anker (20) übertragen wird, um den Spalt (LA) zu schließen, wobei Stator, Anker und Erreger-Magnetfeld weiter derart ausgebildet sind, dass bei geschlossenem Spalt (LA) zwischen Stator (10) und Anker (20) eine Haltekraft wirken kann.

wobei die zweite Ankerspule (A1) und die ihr zugeordnete Erregerspule (B1), wenn sie bestromt sind, gegensinnige Magnetfelder erzeugen, die sich zumindest in der geöffneten Position überlagern und so ein Erregerfeld mit einer quer zur Längsachse orientierten Feldkomponente bilden, und

wobei in einer offenen Position die zweite Ankerspule (A1) und die ihr zugeordnete Erregerspule (B1) derart benachbart angeordnet sind, dass bei bestromten Spulen die quer zur Längsachse orientierte Feldkomponente mit der zweiten Ankerspule (A1) derartwechselwirkt, dass auf die zweite Ankerspule (A1) eine den Spalt (LA) schließende Kraft in Längsrichtung wirkt.

wobei das Mittel zum Erzeugen des Erreger-Magnetfeldes neben der dritten Ankerspule (A3) eine dieser zugeordnete und mit dem Stator (10) mechanisch verbundene Erregerspule (B3) aufweist,

wobei die dritte Ankerspule (A3) und die ihr zugeordnete Erregerspule (B3), wenn sie bestromt sind, gegensinnige Magnetfelder erzeugen, die sich zumindest in der geöffneten Position überlagern und so ein Erregerfeld mit einer quer zur Längsachse orientierten Feldkomponente bilden, und

wobei in einer offenen Position die dritte Ankerspule (A3) und die ihr zugeordnete Erregerspule (B3) derart benachbart angeordnet sind, dass bei bestromten Spulen die quer zur Längsachse orientierte Feldkomponente des Erregerfeldes der dritten Ankerspule (A3) und der ihr zugeordneten Erregerspule (B3) mit der dritten Ankerspule (A3) derart Wechselwirken kann, dass auf diese eine den Spalt (LA) schließende Kraft in Längsrichtung wirkt.

der Anker (20) als Eisenkern der weiteren Erregerspule (C) dient, oder

der Anker (20) mit der weiteren Erregerspule (C) derart gekoppelt ist, dass beim Bestromen der weiteren Erregerspule (C) eine Haltekraft zwischen Anker (20) und Stator (10) wirkt, oder

der Anker zusammen mit dem Stator die weitere Erregerspule (C) magnetisch kurzschließt.

der Anker (20) als Eisenkern der weiteren Erregerspule (C) dient, oder

der Anker (20) mit der weiteren Erregerspule (C) derart gekoppelt ist, dass beim Bestromen der weiteren Erregerspule (C) eine Haltekraft zwischen Anker (20) und Stator (10) wirkt, oder

der Anker zusammen mit dem Stator die weitere Erregerspule (C) magnetisch kurzschließt.