Dampfkraftvorrichtung und Verfahren zum Betreiben einer Dampfkraftvorrichtung

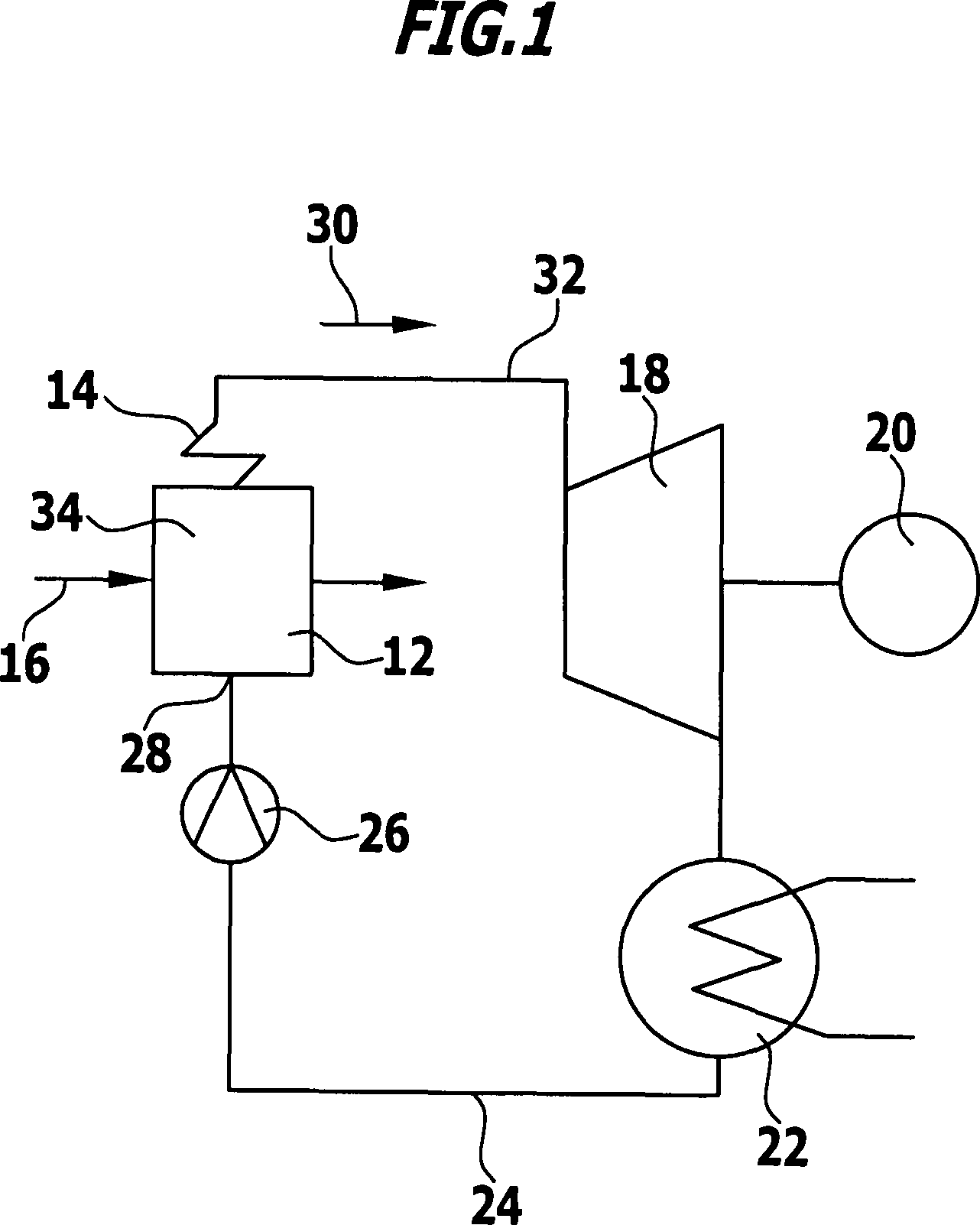

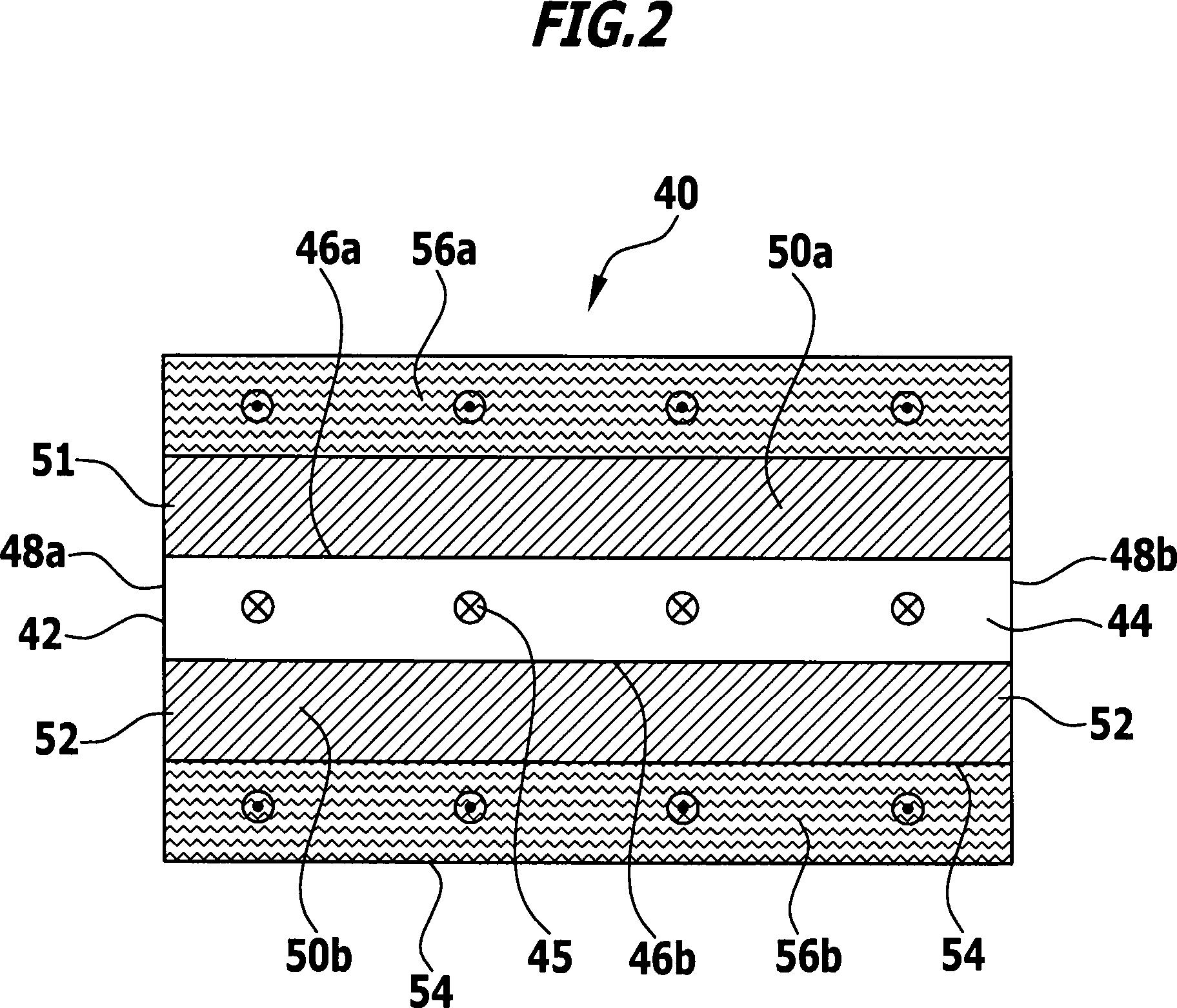

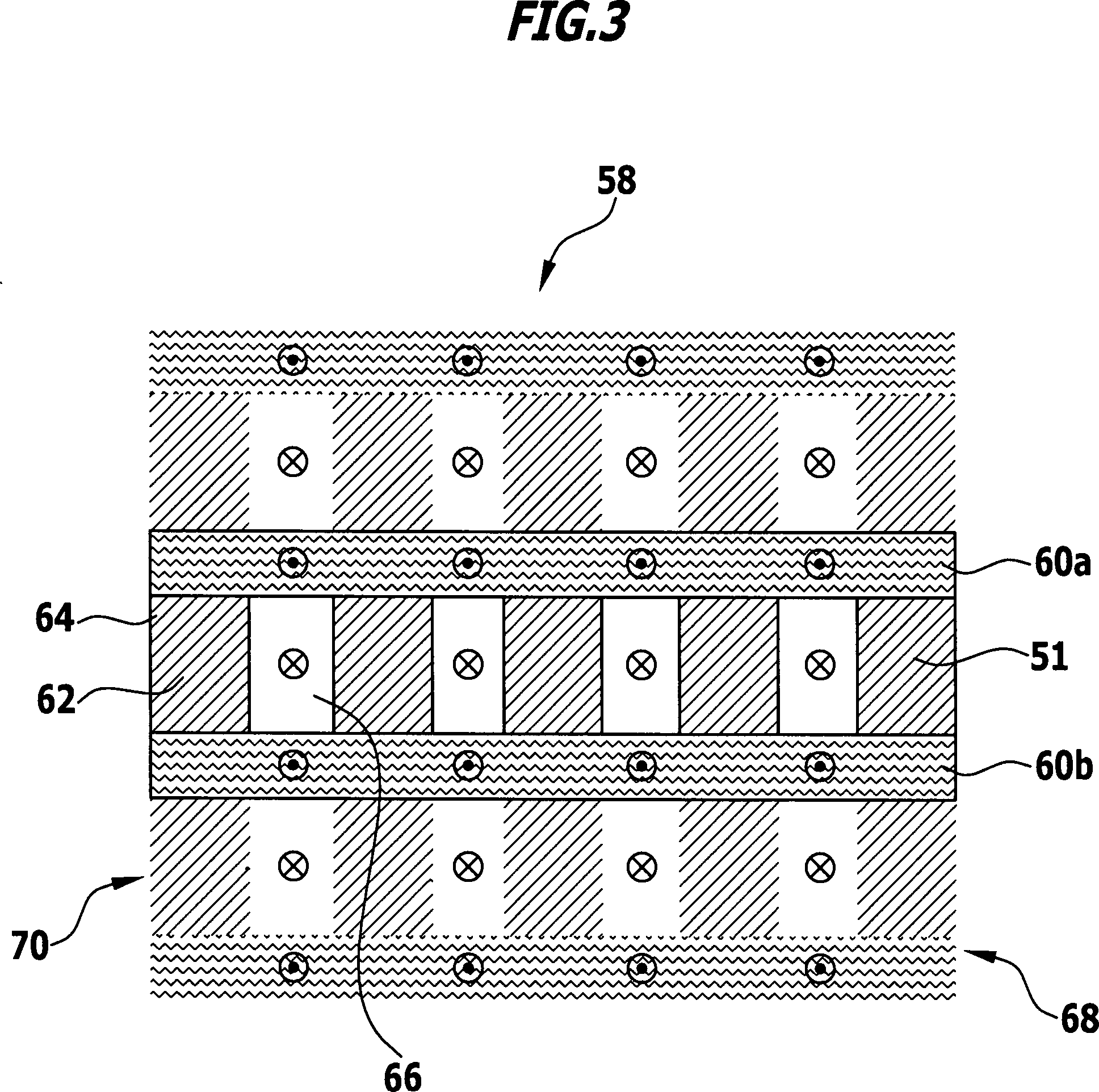

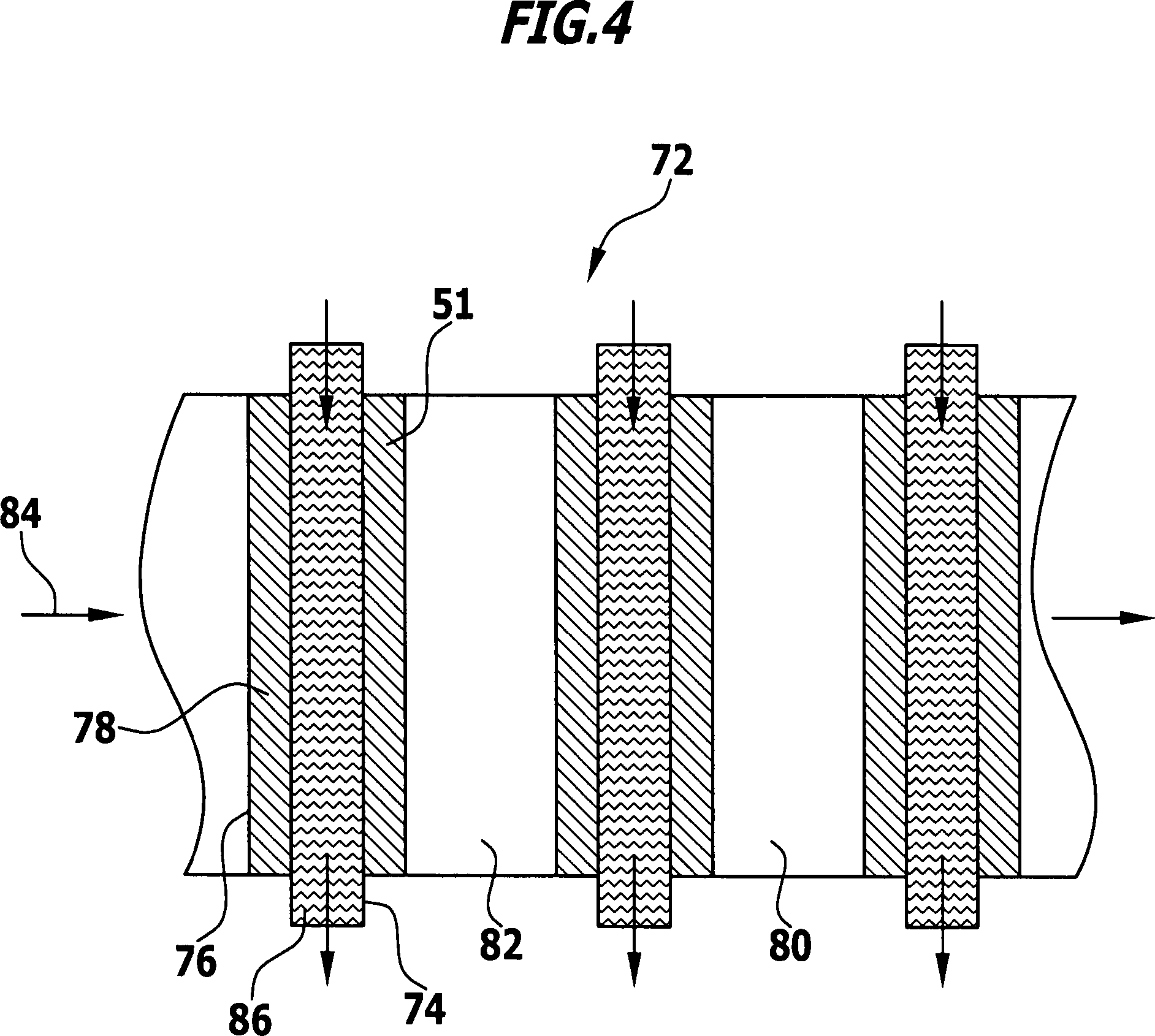

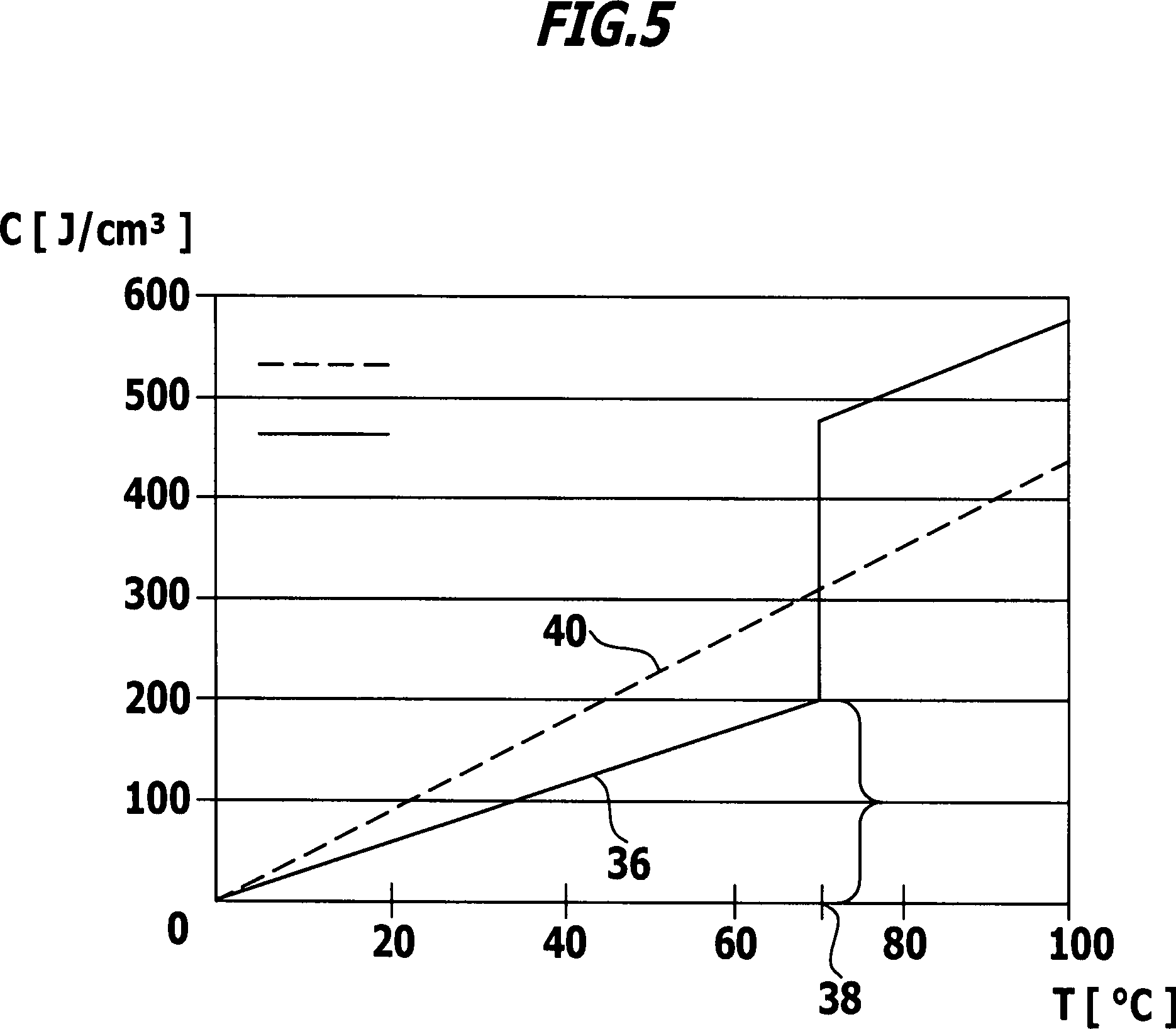

Die Erfindung betrifft eine Dampfkraftvorrichtung, umfassend eine Wärmeübertragungseinrichtung und eine Verdampfereinrichtung, wobei ein Arbeitsmedium an der Wärmeübertragungseinrichtung und Verdampfereinrichtung durch ein Wärmeübertragungsmedium erwärmbar und verdampfbar ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Betreiben einer Dampfkraftvorrichtung, bei dem durch Wärmeübertragung von einem Wärmeübertragungsmedium ein Arbeitsmedium erhitzt und verdampft wird. Aus der In dem Artikel Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Dampfkraftvorrichtung der eingangs genannten Art bereitzustellen, welche auch bei transientem Energieeintrag über das Wärmeübertragungsmedium einen stabilen Dampfkraftprozess bereitstellt. Diese Aufgabe wird bei der eingangs genannten Dampfkraftvorrichtung erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass eine Latentwärmespeichereinrichtung an der Wärmeübertragungseinrichtung und/oder Verdampfereinrichtung angeordnet ist. Grundsätzlich kann der Energieeintrag des Wärmeübertragungsmediums in die Wärmeübertragungseinrichtung schwanken. Insbesondere kann die Temperatur schwanken. Wenn beispielsweise das Wärmeübertragungsmedium ein Abgas eines Verbrennungsmotors insbesondere eines Kraftfahrzeugs ist, dann kann je nach Betriebszustand des Fahrzeugs der Energieeintrag stark variieren. Die Anordnung der Latentwärmespeichereinrichtung mit einem Phasenwechselmedium an der Wärmeübertragungseinrichtung und/oder der Verdampfereinrichtung sorgt für eine zeitliche Vergleichmäßigung des Energieeintrags in das Arbeitsmedium, so dass sich Schwankungen beispielsweise auch im Sekundenbereich vergleichmäßigen lassen. Durch die Schwächung eines transienten Einflusses eines Wärmeübertragungsmediums auf den Dampfkraftprozess lässt sich die Regelung des Dampfkraftprozesses vereinfachen. Es lässt sich dadurch auch auf einen eventuellen Zwischenkreis mit Übertragungsmedium wie Thermoöl verzichten. Die erfindungsgemäße Lösung lässt sich auf vorteilhafte Weise einsetzen, wenn der Massenstrom an Wärmeübertragungsmedium nicht hoch genug ist, um den Dampfkraftprozess am Arbeitsmedium durch sensible Wärmespeicherung zu vergleichmäßigen. Durch die Verwendung der Latentwärmespeichereinrichtung kommt es zu geringeren Leistungsabfällen und auch zu geringeren Leistungsspitzen im Dampfkraftprozess; ferner lässt sich die Maximaltemperatur des Arbeitsmediums beschränken, wodurch sich beispielsweise eine Zersetzung desselben verhindern lässt. Weiterhin lässt sich auch bei transientem Energieeintrag über das Wärmeübertragungsmedium eine Dampfturbine stabil auf einem Arbeitspunkt oder in einem Arbeitspunkt betreiben, so dass durch die Dampfturbine eine zeitlich kontante nutzbare mechanische Energie bereitstellbar ist. Die Latentwärmespeichereinrichtung lässt sich in die Wärmeübertragungseinrichtung beziehungsweise Verdampfereinrichtung integrieren. Es ergibt sich dadurch ein kompakter Aufbau mit minimierten Wärmeleitungspfaden. Das Phasenwechselmedium der Latentwärmespeichereinrichtung kann im Bereich der Phasenübergangstemperatur Energie aufnehmen, ohne dass seine Temperatur weiter ansteigt. Es lässt sich dadurch bei hohen Lastzuständen einer Wärmequelle, welche das Wärmeübertagungsmedium bereitstellt, Energie in der Latentwärmespeichereinrichtung speichern. Bei niedrigen Lastzuständen dieser Wärmequelle steht diese gespeicherte Energie durch die Latentwärmespeichereinrichtung zur Verfügung. Es lässt sich dadurch die erwähnte Temperaturvergleichmäßigung im Dampfkraftprozess des Arbeitsmediums erhalten im Sinne, dass der Transienteneinfluss des Energieeintrags des Wärmeübertragungsmediums in den Dampfkraftprozess minimiert ist und insbesondere vergleichmäßigt ist. Durch die Latentwärmespeichereinrichtung lässt sich der Energieeintrag in den Dampfkraftprozess des Arbeitsmediums vergleichmäßigen. Dadurch wiederum wird die Regelung eines Volumenstroms von Arbeitsmedium im Dampfkraftprozess vereinfacht. Insbesondere ist die Verdampfereinrichtung in die Wärmeübertragungseinrichtung integriert. Die Verdampfereinrichtung und die Wärmeübertragungseinrichtung bilden dann einen Expander, welcher aus flüssigem Arbeitsmedium Arbeitsmediumdampf zur Nutzung beispielsweise durch mindestens eine Dampfturbine erzeugt. Es ergibt sich dadurch ein kompakter Aufbau. Die mindestens eine Dampfturbine stellt nutzbare mechanische Energie bereit. Diese nutzbare mechanische Energie kann beispielsweise über eine elektrische Generatoreinrichtung verwendet werden, welche an die mindestens eine Dampfturbine angekoppelt ist, um elektrischen Strom zu erzeugen. Grundsätzlich kann die nutzbare mechanische Energie aber auch auf andere Weise verwendet werden. Der erzeugte Arbeitsmediumdampf kann grundsätzlich auch für andere Anwendungen verwendet werden. Bei einem Ausführungsbeispiel ist mindestens eine Dampfturbine vorgesehen, welcher Arbeitsmediumdampf zuführbar ist. Es kann dann beispielsweise mittels der Dampfkraftvorrichtung elektrischer Strom erzeugt werden. Es ist beispielsweise auch möglich, dass der Arbeitsmediumdampf einem Kälteprozess (wie beispielsweise bei einer Dampfstrahlkälteanlage) oder einem anderen Prozess zugeführt wird. Günstig ist es, wenn eine Kreislaufführung für Arbeitsmedium vorgesehen ist, an welcher die Wärmeübertragungseinrichtung, die Verdampfereinrichtung und mindestens eine Dampfturbine angeordnet ist, wobei insbesondere das Arbeitsmedium in einem geschlossenen Kreislauf geführt ist. Dadurch lässt sich die mindestens eine Dampfturbine effektiv betreiben. Beispielsweise wird das Arbeitsmedium in einem Clausius-Rankine-Kreisprozess geführt. In diesem Fall ist das Arbeitsmedium Wasser. Es kann auch vorgesehen sein, dass das Arbeitsmedium ein organisches oder synthetisches Medium ist und das Arbeitsmedium in einem ORC-Prozess geführt ist (ORC – organic Rankine cycle). Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die Latentwärmespeichereinrichtung in die Wärmeübertragungseinrichtung und/oder die Verdampfereinrichtung integriert ist. Dadurch ergibt sich ein kompakter Aufbau, wobei sich effektiv Wärme übertragen lässt. Günstigerweise weist die Latentwärmespeichereinrichtung mindestens einen Speicherraum für ein Phasenwechselmedium auf, wobei insbesondere eine Bewegung des Phasenwechselmediums höchstens in dem mindestens einen Speicherraum erfolgt und insbesondere keine Förderung von Phasenwechselmedium erfolgt. Bei der erfindungsgemäßen Lösung ist die Latentwärmespeichereinrichtung an der Wärmeübertragungseinrichtung und/oder Verdampfereinrichtung angeordnet. Dadurch ist es nicht notwendig, das Phasenwechselmedium selber beispielsweise in einem Kreislauf zu transportieren. Das Phasenwechselmedium muss dann auch nicht pumpfähig sein. Es ergibt sich dadurch eine Wirkungsgradoptimierung, da entsprechend auch keine Wirkungsgradverluste aufgrund Förderung von Phasenwechselmedium auftreten können. Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn der mindestens eine Speicherraum in direktem Wärmekontakt mit mindestens einem Strömungsraum für das Wärmeübertragungsmedium steht. Dadurch lässt sich eine effektive Wärmeübertragung von dem Wärmeübertragungsmedium auf das Phasenwechselmedium erreichen. Aus dem gleichen Grund ist es günstig, wenn der mindestens eine Speicherraum in direktem Wärmekontakt mit mindestens einem Strömungsraum für Arbeitsmedium steht. Es ergibt sich eine optimierte Wärmeübertragung auf das Arbeitsmedium. Das Phasenwechselmaterial in dem mindestens einen Speicherraum sorgt dabei für eine Vergleichmäßigung des Energieeintrags auch bei transientem Verhalten des Wärmeübertragungsmediums. Bei einem Ausführungsbeispiel ist der mindestens eine Speicherraum zwischen mindestens einem Strömungsraum für Arbeitsmedium und mindestens einem Strömungsraum für Wärmeübertragungsmedium angeordnet. Dadurch ergibt sich ein optimaler Wärmeeintrag vom Wärmeübertragungsmedium in das Phasenwechselmedium. Weiterhin ergibt sich ein optimaler Wärmeeintrag vom Phasenwechselmedium in das Arbeitsmedium. Bei einer Ausführungsform ist der mindestens eine Strömungsraum für Wärmeübertragungsmedium zwischen einem ersten Speicherraum für Phasenwechselmedium und einem zweiten Speicherraum für Phasenwechselmedium angeordnet. Es ergibt sich dadurch ein kompakter Aufbau mit effektiver Nutzung des Energieinhalts des Wärmeübertragungsmediums. Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel steht der mindestens eine Strömungsraum für Wärmeübertragungsmedium in direktem Wärmekontakt mit dem mindestens einen Strömungsraum für Arbeitsmedium. Es ergibt sich dadurch bei großen Wärmeübertragungsflächen ein kompakter Aufbau der Wärmeübertragungseinrichtung beziehungsweise Verdampfereinrichtung mit integrierter Latentwärmespeichereinrichtung. Bei einem Ausführungsbeispiel ist zwischen einem ersten Strömungsraum für Arbeitsmedium und einem zweiten Strömungsraum für Arbeitsmedium mindestens ein Strömungsraum für Wärmeübertragungsmedium angeordnet, wobei insbesondere zwischen einem ersten Speicherraum und einem zweiten Speicherraum ein Strömungsraum für Wärmeübertragungsmedium angeordnet ist und insbesondere der erste Speicherraum und der zweite Speicherraum und der mindestens eine Strömungsraum für Wärmeübertragungsmedium in direktem Wärmekontakt mit dem ersten Strömungsraum für Arbeitsmedium und dem zweiten Strömungsmedium für Arbeitsmedium stehen. Es ergibt sich ein kompakter Aufbau mit großen Wärmeübertragungsflächen. Es ist günstig, wenn der mindestens eine Strömungsraum für Arbeitsmedium zwischen einem ersten Speicherraum für Phasenwechselmedium und einem zweiten Speicherraum für Phasenwechselmedium angeordnet ist. Es ergibt sich dadurch ein kompakter Aufbau mit optimierter Wärmeübertagung. Bei einem Ausführungsbeispiel sind eine Mehrzahl von Einheiten aus mindestens einem Strömungsraum für Arbeitsmedium und mindestens einem Speicherraum vorgesehen, wobei zwischen benachbarten Einheiten ein Strömungsraum für Wärmeübertragungsmedium angeordnet ist. Dadurch lässt sich beispielsweise eine Wärmeübertragungseinrichtung mit seriellem Aufbau beziehungsweise Stapelaufbau realisieren. Es kann vorgesehen sein, dass eine Hauptströmungsrichtung für Wärmeübertragungsmedium in der Wärmeübertragungseinrichtung oder Verdampfereinrichtung mindestens näherungsweise parallel zu einer Hauptströmungsrichtung von Arbeitsmedium und der Wärmeübertragungseinrichtung oder Verdampfereinrichtung ist. Dadurch lässt sich auf konstruktiv einfache Weise eine Wärmeübertragungseinrichtung oder Verdampfereinrichtung realisieren und beispielsweise in Plattenbauweise realisieren. Eine parallele Ausrichtung der Hauptströmungsrichtung schließt dabei den Fall der antiparallelen Ausrichtung ein; bei einem entsprechenden Gegenstrombetrieb ergibt sich eine optimierte Wärmeübertragung. Es kann auch vorgesehen sein, dass eine Hauptströmungsrichtung für Wärmeübertragungsmedium in der Wärmeübertagungseinrichtung oder Verdampfereinrichtung quer und insbesondere mindestens näherungsweise senkrecht zu einer Hauptströmungsrichtung für Arbeitsmedium in der Wärmeübertragungseinrichtung oder Verdampfereinrichtung ist. Eine solche Strömungsführung lässt sich beispielsweise auf einfache Weise in einem Rohrbündelwärmeübertrager realisieren. Die Wärmeübertragungseinrichtung ist beispielsweise als Plattenwärmeübertrager oder Rohrbündelwärmeübertrager ausgebildet. Bei einem Ausführungsbeispiel weist die Wärmeübertragungseinrichtung ein Gehäuse auf, in welchem mindestens ein Strömungsraum für Wärmeübertragungsmedium, mindestens ein Strömungsraum für Arbeitsmedium und mindestens ein Speicherraum für Phasenwechselmedium der Latentwärmespeichereinrichtung angeordnet ist. Es ergibt sich dadurch ein kompakter Aufbau und es kann für einen Wärmeübertrag von Wärmeübertragungsmedium in das Phasenwechselmedium und von Phasenwechselmedium in das Arbeitsmedium gesorgt werden, wobei gegebenenfalls auch ein direkter Wärmeeintrag von Wärmeübertagungsmedium in das Arbeitsmedium möglich ist. Die Dampfkraftvorrichtung ist insbesondere mobil ausgebildet. Sie lässt sich auf vorteilhafte Weise in einem Fahrzeug und insbesondere Radfahrzeug und Straßenfahrzeug wie ein Personenkraftwagen verwenden. Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art bereitzustellen, mittels welchem sich Schwankungen im Energieeintrag des Wärmeübertragungsmediums in einen Dampfkraftprozess ausgleichen lassen. Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genannten Verfahren erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das Wärmeübertragungsmedium ein Phasenwechselmedium bei der Wärmeübertragung auf das Arbeitsmedium thermisch beaufschlägt. Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens wurden bereits im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Dampfkraftvorrichtung erläutert. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens wurden ebenfalls bereits im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Dampfkraftvorrichtung erläutert. Durch das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich eine Vergleichmäßigung des Energieeintrags des Wärmeübertragungsmediums und des Arbeitsmediums erreichen, da das Phasenwechselmedium für eine entsprechende Vergleichmäßigung sorgt. Es kann vorgesehen sein, dass Arbeitsmediumdampf einer Dampfturbine zugeführt wird. Es lässt sich dadurch nutzbare mechanische Energie gewinnen, die beispielsweise verwendet wird, um elektrischen Strom zu erzeugen. Insbesondere wird das Phasenwechselmedium in mindestens einem Speicherraum aufgenommen, an welchem durch Wärmeübertragungsmedium erhitztes Arbeitsmedium vorbeigeführt wird. Das Arbeitsmedium kann dabei durch von einem Wärmeübertragungsmedium erhitztes Phasenwechselmedium erhitzt werden und/oder direkt erhitzt werden. Es ergibt sich dadurch eine Vergleichmäßigung des Energieeintrags des Wärmeübertragungsmediums in den Dampfkraftprozess, auch wenn der Energieinhalt des Wärmeübertragungsmediums starken und insbesondere auch zeitlich kurzen Schwankungen (beispielsweise in der Größenordnung von einer Sekunde) unterliegt. Es ist ferner günstig, wenn an dem mindestens einen Speicherraum Wärmeübertragungsmedium vorbeigeführt wird. Dadurch wird das Phasenwechselmedium durch das Wärmeübertragungsmedium thermisch beaufschlagt, um dadurch eine Vergleichmäßigung des Energieeintrags des Wärmeübertragungsmediums in den Dampfkraftprozess zu erreichen. Insbesondere wird das Arbeitsmedium in einem Kreisprozess geführt, welcher ein ORC-Kreisprozess oder Clausius-Rankine-Kreisprozess ist. Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen dient im Zusammenhang mit den Zeichnungen der näheren Erläuterung der Erfindung. Es zeigen: Ein Ausführungsbeispiel einer Dampfkraftvorrichtung, welches in An der Verdampfereinrichtung 14 erfolgt aufgrund der thermischen Beaufschlagung des Arbeitsmediums durch das Wärmeübertragungsmedium 16 eine Verdampfung des Arbeitsmediums. Bei einem Ausführungsbeispiel sind die Wärmeübertragungseinrichtung 12 und die Verdampfereinrichtung 14 ineinander integriert, so dass an der Wärmeübertagungseinrichtung 12/Verdampfereinrichtung 14 auch die Verdampfung erfolgt. Der Verdampfereinrichtung 14 ist eine Dampfturbine 18 nachgeschaltet. An der Dampfturbine 18 wird Arbeitsmediumdampf, welcher an der Verdampfereinrichtung 14 erzeugt wurde, entspannt. Es wird dabei (teilweise) thermische Energie in mechanische Energie gewandelt. Die mechanische Energie ist nutzbare Energie. Bei einem Ausführungsbeispiel ist an die Dampfturbine 18 eine elektrische Generatoreinrichtung 20 gekoppelt, welche elektrischen Strom aus der nutzbaren mechanischen Energie, die durch die Dampfturbine 18 bereitgestellt wird, erzeugt. Der Dampfturbine 18 ist in einer Arbeitsmedium-Führung eine Rekuperatoreinrichtung 22 nachgeschaltet. Von dieser führt eine Leitung 24 zu der Wärmeübertragungseinrichtung 12. In der Leitung 24 sind eine oder mehrere Pumpen 26 zum Transport von Arbeitsmedium angeordnet. An der Rekuperatoreinrichtung 22 werden insbesondere noch nicht flüssige Bestandteile des Arbeitsmediums, welche von der Dampfturbine 18 kommen, verflüssigt. Einem Eingang 28 der Wärmeübertragungseinrichtung 12 wird flüssiges Arbeitsmedium bereitgestellt. Eine Strömung des Arbeitsmediums in einer Kreislaufführung 32 der Dampfkraftvorrichtung 10 ist in Als Arbeitsmedium für die Dampfkraftvorrichtung 10 kann grundsätzlich Wasser verwendet werden. Insbesondere wird dann ein Clausius-Rankine-Kreisprozess durchgeführt. Als Arbeitsmedium können beispielsweise auch organische Arbeitsmedien oder synthetische Arbeitsmedien beispielsweise auf Silikonbasis verwendet werden. Insbesondere wird dann die Dampfkraftvorrichtung 10 in einem ORC-Kreisprozess (organic Rankine cycle) betrieben. Andere Arbeitsmedien als Wasser sind insbesondere dann vorteilhaft, wenn das zur Verfügung stehende Temperaturgefälle zu niedrig für den Betrieb einer von Wasserdampf angetriebenen Dampfturbine 18 ist. Die Dampfkraftvorrichtung 10 umfasst eine Latentwärmespeichereinrichtung 34, welche an der Wärmeübertragungseinrichtung 12 beziehungsweise der Verdampfereinrichtung 14 angeordnet ist. Die Latentwärmespeichereinrichtung 34 ist mittels eines Phasenwechselmediums betrieben. In Im Vergleich dazu ist der entsprechende Temperaturverlauf 40 für Wasser in diesem Temperaturbereich eingezeichnet. Unter Normaldruck erfährt Wasser den Phasensprung bei 100°C. An der Phasenwechseltemperatur 38 bei einem Phasenübergang findet kein spürbarer Temperaturanstieg beziehungsweise Temperaturabfall über den Phasenwechsel statt. Wärme wird in Form von sensibler Wärme aufgenommen oder abgegeben. Ein erstes Ausführungsbeispiel einer Wärmeübertragungseinrichtung mit integrierter Verdampfereinrichtung ist in einer schematischen Schnittdarstellung in Die Strömungskammer 42 hat eine erste Wand 46a und eine gegenüberliegende zweite Wand 46b. Die erste Wand 46a und die zweite Wand 46b sind insbesondere parallel zueinander. Quer und insbesondere senkrecht zu der ersten Wand 46a und der zweiten Wand 46b liegen eine erste Querwand 48a und eine zweite Querwand 48b. Zwischen der ersten Wand 46a, der zweiten Wand 46b, der ersten Querwand 48a und der zweiten Querwand 48b ist der Strömungsraum 44 definiert. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel hat der Strömungsraum die Form eines (Hohl-)Quaders. An der ersten Wand 46a ist ein erster Speicherraum 50a für ein Phasenwechselmedium der Latentwärmespeichereinrichtung 34 angeordnet. An der zweiten Wand 46b ist ein zweiter Speicherraum 50b mit Phasenwechselmedium 51 angeordnet. Der Strömungsraum 44 für Wärmeübertragungsmedium liegt zwischen dem ersten Speicherraum 50a und dem zweiten Speicherraum 50b. Zur Bildung des ersten Speicherraums 50a und des zweiten Speicherraums 50b sind jeweils Speicherkammern 52 vorgesehen mit einer jeweiligen Wandung 54, welche den ersten Speicherraum 50a beziehungsweise den Speicherraum 50b definiert. Die erste Wand 46a kann dabei auch eine Wand des ersten Speicherraums 50a bilden beziehungsweise die zweite Wand 46b kann eine Wand des zweiten Speicherraums 50b bilden. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass die Speicherkammer 52 eigene, an die Wand 46a beziehungsweise 46b grenzende Wände aufweist. Die erste Wand 46a und die zweite Wand 46b und gegebenenfalls entsprechende Wände der Speicherkammer 52 stellen Wärmeübergangsflächen bereit, über die Wärme von dem Wärmeübertragungsmedium auf das Phasenwechselmedium 51 übertragbar ist. Der erste Speicherraum 50a und der zweite Speicherraum 50b weisen insbesondere eine (Hohl-)Quaderform auf. Der erste Speicherraum 50a und der zweite Speicherraum 50b sind insbesondere gleich ausgebildet. An den jeweiligen Speicherkammern 52 mit dem ersten Speicherraum 50a beziehungsweise dem zweiten Speicherraum 50b sitzen jeweils Strömungskammern 54 für Arbeitsmedium. Es ist dabei ein erster Strömungsraum 56a vorgesehen, welcher an den ersten Speicherraum 50a grenzt, und es ist ein zweiter Strömungsraum 56b für Arbeitsmedium vorgesehen, welcher an den zweiten Speicherraum 50b grenzt. In den Strömungsräumen 56a beziehungsweise 56b strömt Arbeitsmedium, welches Wärme von dem Wärmeübertragungsmedium, welches im Strömungsraum 44 strömt, aufnehmen kann. Die Wärme wird dabei durch die Speicherkammern 52 hindurch übertragen. Bei einem Ausführungsbeispiel, welches in Die Strömungsräume 56a und 56 sind ebenfalls (hohl-)quaderförmig. Bei einem Ausführungsbeispiel weisen die Strömungskammern 54, die Speicherkammern 52 und die Strömungskammer 42 für Wärmeübertragungsmedium ebene Wände auf, wobei ein entsprechender Wärmekontakt hergestellt ist, um eine Wärmeübertragung von Wärmeübertagungsmedium auf das Phasenwechselmedium 51 und auf das Arbeitsmedium in den Strömungskammern 54 zu erhalten. Die Einheit, welche in Bei einem zweiten Ausführungseispiel einer Wärmeübertragungseinrichtung, welche in Zwischen der erste Strömungskammer 60a und der zweiten Strömungskammer 60b sind eine Mehrzahl von Speicherräumen 62 der Latentwärmespeichereinrichtung 34 angeordnet. Diese Speicherräume 62 nehmen Phasenwechselmedium 51 auf. Ein Speicherraum 62 ist in einer Speicherkammer 64 gebildet, welche im thermischen Kontakt mit der ersten Strömungskammer 60b und an einer gegenüberliegenden Seite in thermischem Kontakt mit der zweiten Strömungskammer 60b steht. Zwischen benachbarten Speicherkammern 64 ist ein Strömungsraum 66 für Wärmeübertragungsmedium gebildet beziehungsweise angeordnet. Dieser Strömungsraum 66 hat dabei insbesondere eine (Hohl-)Quaderform. Der Strömungsraum 66 steht in thermischem Kontakt mit der ersten Strömungskammer 60a, der zweiten Strömungskammer 60b, und den benachbarten Speicherräumen 62, zwischen welchen er angeordnet beziehungsweise gebildet ist. Insbesondere erfolgt eine Strömung im Gegenstrom von Arbeitsmedium in den Strömungskammern 60a, 60b und von Wärmeübertragungsmedium in den Strömungsräumen 66 für Wärmeübertragungsmedium. Wärme wird von in den Strömungsräumen 66 strömendem Wärmeübertragungsmedium auf Arbeitsmedium übertragen, welches in der ersten Strömungskammer 60a und der zweiten Strömungskammer 60b strömt. Ferner wird Wärme auf das Phasenwechselmedium 51 in den Speicherräumen 62 übertragen. Bei der Wärmeübertragungseinrichtung 58 kann eine Stapelbauweise 68 realisiert sein. Eine Einheit 70 aus Strömungskammer für Arbeitsmedium, daran angrenzende Speicherkammern 64 für Phasenwechselmedium 51 mit Strömungsräumen 66, welche zwischen benachbarten Speicherräumen 62 liegt, kann gestapelt werden. Die Wärmeübertragungseinrichtungen 40 und 58 sind insbesondere als Plattenwärmeübertrager realisiert. Bei einem dritten Ausführungsbeispiel einer Wärmeübertragungseinrichtung, welche in Die Wärmeübertragungseinrichtung 72 weist eine Mehrzahl von beabstandeten Rohren 74 auf, welche beispielsweise einen Kreisquerschnitt oder einen Rechteckquerschnitt haben. Diese Rohre 74 sind im Betrieb der Wärmeübertragungseinrichtung 72 von Arbeitsmedium durchströmt. Die Latentwärmespeichereinrichtung 34 weist eine Mehrzahl von Speicherkammern 76 auf. Ein Rohr 74 ist durch eine solche Speicherkammer 76 durchgeführt, wobei Phasenwechselmedium 51 in einem Speicherraum 78 der entsprechenden Speicherkammer 76 eine Außenseite des entsprechenden Rohrs 74 umgibt. Einheiten aus dem jeweiligen Rohr 74 mit Speicherkammer 76 sind an einer Führung 80 für Wärmeübertragungsmedium angeordnet. Insbesondere sind diese Einheiten beabstandet zueinander angeordnet mit einem Zwischenraum 82, welcher ein Strömungsraum für Wärmeübertragungsmedium ist. Die Führung 80 ist so ausgebildet, dass Wärmeübertragungsmedium in einer Hauptströmungsrichtung 84 die Speicherkammern 76 umströmen kann und dadurch die Einheit aus Speicherkammer 76 und Rohr 74 thermisch beaufschlagen kann. Eine Wärmeübertragung von Wärmeübertragungsmedium auf das Arbeitsmedium in dem entsprechenden Rohr 74 wird über Phasenwechselmedium 51 in den jeweiligen Speicherräumen 78 vermittelt. Bei der Wärmeübertagungseinrichtung 72 ist insbesondere die Hauptströmungsrichtung 84 von Wärmeübertragungsmedium quer und insbesondere senkrecht zu einer Hauptströmungsrichtung 86 von Arbeitsmedium in den Rohren 74 orientiert. Die Dampfkraftvorrichtung 10 funktioniert wie folgt: In die Wärmeübertragungseinrichtung 12 beziehungsweise Verdampfereinrichtung 14 ist die Latentwärmespeichereinrichtung 34 mit Phasenwechselmedium 51 integriert. Es tritt grundsätzlich das Problem auf, dass bei vielen Anwendungen die Temperatur des bereitgestellten Wärmeübertragungsmediums schwankt. Beispielsweise schwankt die Temperatur eines Abgases einer Verbrennungsmaschine insbesondere eines Kraftfahrzeugs relativ stark. Durch die Integration der Latentwärmespeichereinrichtung 34 und die Wärmeübertagungseinrichtung 12 beziehungsweise Verdampfereinrichtung 14 wird der Einfluss von solchen Temperaturschwankungen in dem Wärmeübertragungsmedium und damit in der Wärmequelle für die Dampfkraftvorrichtung 10 abgeschwächt. Dies wiederum vereinfacht die Regelung beim Betrieb der Dampfkraftvorrichtung beziehungsweise es kann auf einen Zwischenkreis mit Übertragermedium wie Thermoöl verzichtet werden. Dadurch lässt sich die erfindungsgemäße Lösung auch vorteilhaft beispielsweise für die Abwärmenutzung des Abgases eines Fahrzeugs und insbesondere Straßenfahrzeugs und insbesondere Personenkraftwagens einsetzen, wo das Abgasverhalten sehr großen Schwankungen unterliegt und auch die Masse der Abgaskomponenten (und auch eines Verdampfers) nicht groß genug sind, um den Wärmeeintrag in die Dampfkraftvorrichtung 10 durch sensible Wärmespeicher zu vergleichmäßigen. Durch die erfindungsgemäße Lösung wird der Dampfkraftprozess vergleichmäßigt. Dadurch kommt es zu geringeren Leistungsabfällen und auch zu geringeren Leistungsspitzen; große Leistungsspitzen können unter Umständen nicht verwertet werden. Darüber hinaus wird die Maximaltemperatur des zu verdampfenden Arbeitsmediums durch die Phasenübergangstemperatur des Phasenwechselmediums 51 beschränkt. Dadurch wiederum lässt sich eine Zersetzung des Phasenwechselmediums vermeiden. Als Phasenwechselmedium 51 wird ein insbesondere ungiftiges Material mit hoher Phasenwechsel-Enthalpie mit großer Wärmeleitfähigkeit verwendet. Bei der erfindungsgemäßen Lösung befindet sich das Phasenwechselmedium 51 in seinem zugeordneten Speicherraum und wird nicht aus dem Speicherraum heraus transportiert und wird selber in dem Speicherraum auch nicht gefördert. Das Phasenwechselmedium 51 muss deshalb nicht pumpfähig sein. Es muss dadurch kein gesonderter Versorgungskreislauf für eine Zuführung und Abführung von Phasenwechselmedium zu beziehungsweise von einem Speicherraum vorgesehen werden. Solch ein zusätzlicher Versorgungskreislauf verschlechtert grundsätzlich den Wirkungsgrad. Es ergibt sich durch die erfindungsgemäße Lösung eine Wirkungsgradoptimierung. Im Bereich seiner Phasenübergangstemperatur nimmt das Phasenwechselmedium der Latentwärmespeichereinrichtung 34 Energie auf, ohne dass seine Temperatur weiter ansteigt (vgl. Es ist grundsätzlich möglich, den Energieeintrag in den Dampfkraftprozess der Dampfkraftvorrichtung 10 mittels der Latentwärmespeichereinrichtung 34 mindestens näherungsweise konstant zu halten. Dadurch wiederum wird auch die Regelung eines Volumenstroms von Arbeitsmedium (insbesondere über die Pumpe 26) vereinfacht. Die Dampfturbine 18 lässt sich dadurch wiederum in einen optimierten Arbeitspunkt beziehungsweise Arbeitspunkt betreiben und es wird mechanische Leistung beziehungsweise elektrische Leistung über die Generatoreinrichtung 20 mit hoher Konstanz bereitgestellt. Die erfindungsgemäße Dampfkraftvorrichtung 10 lässt sich auf vorteilhafte Weise bei mobilen Anwendungen verwenden und beispielsweise im Zusammenhang der Abwärmenutzung von Abgas eines Verbrennungsmotors eines Fahrzeugs und insbesondere Straßenfahrzeugs verwenden. Das Phasenwechselmedium 51 der Latentwärmespeichereinrichtung 34 sorgt für eine Vergleichmäßigung des Energieeintrags in den Dampfkraftprozess, so dass die erfindungsgemäße Lösung auch bei relativ kleinen Massenströmen Wärmeübertragungsmedium realisierbar ist. Insbesondere lässt sich ein hochtransienter Energieeintrag über Wärmeübertragungsmedium, wobei die Schwenkungen beispielsweise im Sekundenbereich liegen, wie in einem Kraftfahrzeug, vergleichmäßigen. Die Latentwärmespeichereinrichtung 34 ist erfindungsgemäß in die Wärmeübertragungseinrichtung 12 beziehungsweise die Verdampfereinrichtung 14 integriert. Es ergibt sich dadurch ein kompakter Aufbau mit optimiertem Wärmeübergang. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Bei einem Ausführungsbeispiel gemäß Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen. Es wird eine Dampfkraftvorrichtung vorgeschlagen, welche eine Wärmeübertragungseinrichtung und eine Verdampfereinrichtung umfasst, wobei ein Arbeitsmedium an der Wärmeübertragungseinrichtung und Verdampfereinrichtung durch ein Wärmeübertragungsmedium erwärmbar und verdampfbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Latentwärmespeichereinrichtung an der Wärmeübertragungseinrichtung und/oder Verdampfereinrichtung angeordnet ist. Dampfkraftvorrichtung, umfassend eine Wärmeübertragungseinrichtung (12; 40; 58; 72) und eine Verdampfereinrichtung (14), wobei ein Arbeitsmedium an der Wärmeübertragungseinrichtung (12; 40; 58; 72) und Verdampfereinrichtung (14) durch ein Wärmeübertragungsmedium erwärmbar und verdampfbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Latentwärmespeichereinrichtung (34) an der Wärmeübertragungseinrichtung (12; 40; 58; 72) und/oder Verdampfereinrichtung (14) angeordnet ist. Dampfkraftvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verdampfereinrichtung (14) in die Wärmeübertragungseinrichtung (12; 40; 58; 72) integriert ist. Dampfkraftvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch mindestens eine Dampfturbine (18), welcher Arbeitsmediumdampf zuführbar ist. Dampfkraftvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine elektrische Generatoreinrichtung (20) an die mindestens eine Dampfturbine (18) angekoppelt ist. Dampfkraftvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Kreislaufführung für Arbeitsmedium, an welcher die Wärmeübertragungseinrichtung (12; 40; 58; 72), die Verdampfereinrichtung (14) und mindestens eine Dampfturbine (18) angeordnet ist, wobei insbesondere das Arbeitsmedium in einem geschlossenen Kreislauf geführt ist. Dampfkraftvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Arbeitsmedium in einem Clausius-Rankine-Kreisprozess geführt ist. Dampfkraftvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Arbeitsmedium ein organisches oder synthetisches Medium ist und das Arbeitsmedium in einem ORC-Prozess geführt ist. Dampfkraftvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Latentwärmespeichereinrichtung (34) in die Wärmeübertragungseinrichtung (12; 40; 58; 72) und/oder die Verdampfereinrichtung (14) integriert ist. Dampfkraftvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Latentwärmespeichereinrichtung (34) mindestens einen Speicherraum (50a, 50b; 62; 78) für ein Phasenwechselmedium (51) aufweist, wobei insbesondere eine Bewegung des Phasenwechselmediums (51) höchstens in dem mindestens einen Speicherraum (50a, 50b; 62; 78) erfolgt und insbesondere keine Förderung von Phasenwechselmedium erfolgt. Dampfkraftvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Speicherraum (50a, 50b; 62; 78) in direktem Wärmekontakt mit mindestens einem Strömungsraum (44; 66; 82) für Wärmeübertragungsmedium steht. Dampfkraftvorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Speicherraum (50a, 50b; 66; 78) in direktem Wärmekontakt mit mindestens einem Strömungsraum (56a, 56b; 60a, 60b) für Arbeitsmedium steht. Dampfkraftvorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Speicherraum (50a); 62; 78) zwischen mindestens einem Strömungsraum (56a; 60a; 60b) für Arbeitsmedium und mindestens einem Strömungsraum (44; 66; 82) für Wärmeübertragungsmedium angeordnet ist. Dampfkraftvorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Strömungsraum (44; 66) für Wärmeübertragungsmedium zwischen einem ersten Speicherraum (50a; 62) für Phasenwechselmedium und einem zweiten Speicherraum (50b; 62) für Phasenwechselmedium angeordnet ist. Dampfkraftvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Strömungsraum (66) für Wärmeübertragungsmedium in direktem Wärmekontakt mit dem mindestens einen Strömungsraum (60a; 60b) für Arbeitsmedium steht. Dampfkraftvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einem ersten Strömungsraum (60a) für Arbeitsmedium und einem zweiten Strömungsraum (60b) für Arbeitsmedium mindestens ein Strömungsraum (66) für Wärmeübertragungsmedium angeordnet ist, wobei insbesondere zwischen einem ersten Speicherraum (62) und einem zweiten Speicherraum (62) ein Strömungsraum (66) für Wärmeübertragungsmedium angeordnet ist und insbesondere der erste Speicherraum (62) und der zweite Speicherraum (62) und der mindestens eine Strömungsraum (66) für Wärmeübertragungsmedium in direktem Wärmekontakt mit dem ersten Strömungsraum für Arbeitsmedium (60a) und dem zweiten Strömungsraum für Arbeitsmedium (60b) stehen. Dampfkraftvorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Strömungsraum (60a) für Arbeitsmedium zwischen einem ersten Speicherraum (62) für Phasenwechselmedium (51) und einem zweiten Speicherraum (62) für Phasenwechselmedium (51) angeordnet ist. Dampfkraftvorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Einheiten mindestens aus einem Strömungsraum für Arbeitsmedium und mindestens einem Speicherraum (76) vorgesehen ist, wobei zwischen benachbarten Einheiten ein Strömungsraum (82) für Wärmeübertragungsmedium angeordnet ist. Dampfkraftvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Hauptströmungsrichtung für Wärmeübertragungsmedium in der Wärmeübertragungseinrichtung (12) oder Verdampfereinrichtung (14) mindestens näherungsweise parallel zu einer Hauptströmungsrichtung von Arbeitsmedium in der Wärmeübertragungseinrichtung (12) oder Verdampfereinrichtung (14) ist. Dampfkraftvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass eine Hauptströmungseinrichtung (84) für Wärmeübertragungsmedium in der Wärmeübertragungseinrichtung (12) oder Verdampfereinrichtung (14) quer und insbesondere mindestens näherungsweise senkrecht zu einer Hauptströmungsrichtung (86) von Arbeitsmedium in der Wärmeübertragungseinrichtung (12) oder Verdampfereinrichtung (14) ist. Dampfkraftvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeübertragungseinrichtung (12) als Plattenwärmeübertrager oder Rohrbündelwärmeübertrager ausgebildet ist. Dampfkraftvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeübertragungseinrichtung (12) oder Verdampfereinrichtung (14) ein Gehäuse aufweist, in welchem mindestens ein Strömungsraum (44) für Wärmeübertragungsmedium, mindestens ein Strömungsraum (56a) für Arbeitsmedium und mindestens ein Speicherraum (50a) für Phasenwechselmedium (51) der Latentwärmespeichereinrichtung (34) angeordnet ist. Dampfkraftvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine mobile Ausbildung. Verwendung der Dampfkraftvorrichtung gemäß einem der vorangehenden Ansprüche in einem Fahrzeug und insbesondere Radfahrzeug. Verfahren zum Betreiben einer Dampfkraftvorrichtung, bei dem durch Wärmeübertragung von einem Wärmeübertragungsmedium ein Arbeitsmedium erhitzt und verdampft wird, und bei dem das Wärmeübertragungsmedium ein Phasenwechselmedium bei der Wärmeübertragung auf das Arbeitsmedium thermisch beaufschlägt. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass Arbeitsmediumdampf einer Dampfturbine zugeführt wird. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Phasenwechselmedium in mindestens einem Speicherraum aufgenommen wird, an welchem durch Wärmeübertragungsmedium erhitztes Arbeitsmedium vorbeigeführt wird. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass an dem mindestens einen Speicherraum Wärmeübertragungsmedium vorbeigeführt wird. Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass Arbeitsmedium in einem Kreisprozess geführt wird, welcher ein ORC-Kreisprozess oder Clausius-Rankine-Kreisprozess ist.

Wärmeübertragungsmedium wird durch die Kombination aus Wärmeübertragungseinrichtung 12 und Verdampfereinrichtung 14 durchgeführt. Dort wird Arbeitsmedium erhitzt und verdampft. Das Arbeitsmedium wird in einem Kreisprozess in der Kreislaufführung 32 geführt. Arbeitsmediumdampf wird aus der Kombination von Wärmeübertragungseinrichtung 12 und Verdampfereinrichtung 14 zu der Dampfturbine 18 geführt, wo Arbeitsmediumdampf entspannt wird und nutzbare mechanische Energie bereitgestellt wird. An der Rekuperatoreinrichtung 22 wird noch restlicher Arbeitsmediumdampf verflüssigt. Flüssiges Arbeitsmedium wird dann wiederum der Wärmeübertagungseinrichtung 12 mit integrierter Verdampfereinrichtung 14 zugeführt, um wiederum eine Verdampfung durchzuführen.Bezugszeichenliste

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Zitierte Patentliteratur

Zitierte Nicht-Patentliteratur