HORIZONTAL GAS-LIQUID SEPARATOR FOR AIR CONDITIONER, AND AIR CONDITIONER

本发明涉及家用电器技术领域。具体而言,尤其涉及一种空调器的卧式气液分离器及空调器。 相关技术中,空调用气液分离器多采用立式结构,主要依据重力和离心力的作用使气液进行分离。由于结构高度空间受限,当立式气液分离器罐体的高度无法达到所需要的高度时,气液分离的效果就会变差,不能满足气液分离的要求。 发明内容 本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明提出一种空调器的卧式气液分离器,所述空调器的卧式气液分离器具有分离效果好、占据空间小的优点。 本发明还提出一种空调器,所述空调器包括上述所述的用于空调器的卧式气液分离器。 根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器,包括:壳体,所述壳体具有腔室,所述腔室的顶部具有气体出口,所述腔室的底部具有液体出口,所述气体出口与所述腔室的左侧壁的最小距离为L1,所述液体出口与所述腔室的左侧壁的最小距离为L2;和冷媒进口管,所述冷媒进口管位于所述壳体的左侧壁上且所述冷媒进口管的一端伸入所述腔室内,所述冷媒进口管的所述一端的端面与所述左侧壁之间的距离为L3,且所述L3≥所述L1,所述L3≥所述L2。 根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器,气体出口与腔室的左侧壁的最小距离为L1,液体出口与腔室的左侧壁的最小距离为L2。冷媒进口管位于壳体的左侧壁上且冷媒进口管的一端伸入腔室内。冷媒进口管的出口端的端面与左侧壁之间的距离为L3,且L3≥L1,L3≥L2。由此,可以使气体出口和液体出口位于冷媒进口管出口的左侧。从冷媒进口管进入腔室后的冷媒在壳体内由左向右流动,到达壳体右侧壁后折回。从而增加了气液混合冷媒的分离行程和分离时间,以达到更好的分离效果。最后分离后的冷媒气体从气体出口流出,冷媒液体从液体出口流出。 根据本发明的一些实施例,所述气体出口的内径为D5,所述气体出口与所述腔室的左侧壁之间的最大垂直距离为La,所述La、所述L3和所述D5满足:D5≤La≤L3+D5/2。 根据本发明的一些实施例,所述液体出口与所述腔室的左侧壁之间的最大垂直距离为Lb,

所述Lb≤所述L3。 根据本发明的一些实施例,所述冷媒进口管的伸入至所述腔室内的部分从左至右向所述腔室的底壁倾斜。 根据本发明的一些实施例,所述冷媒进口管的伸入至所述腔室内的部分的中心线为中心线m,所述中心线m与所述腔室底壁之间的夹角为α,所述α满足:0°<α≤30°。 根据本发明的一些实施例,所述冷媒进口管的所述一端具有弯管部,在从所述弯管部的固定端到所述弯管部的自由端的方向上,所述弯管部逐渐向下弯折。 根据本发明的一些实施例,所述用于空调器的卧式气液分离器还包括隔板,所述隔板设在所述腔室内,所述隔板位于所述气体出口的右侧以将所述腔室分隔为多个沿左右方向排布的子腔室,所述隔板上具有贯通相邻的两个子腔室的贯通孔。 根据本发明的一些实施例,所述隔板为多个且沿左右方向间隔开。 根据本发明的一些实施例,所述隔板中部具有中心通孔,所述中心通孔与所述冷媒进口管的所述一端相对。 根据本发明的一些实施例,所述中心通孔的直径为D1,所述隔板的外径为D2,所述D1和所述D2满足:0.15≤D1/D2≤0.85。 根据本发明的一些实施例,所述隔板的外周缘处具有缺口,所述缺口的最大深度为H,所述中心通孔的直径为D1,所述隔板的外径为D2,所述H、所述D1和所述D2满足:0.01(D2-D1)≤H≤0.25(D2-D1)。 根据本发明的一些实施例,所述缺口为多个。 根据本发明的一些实施例,所述缺口为两个,其中一个所述缺口位于靠近所述腔室的顶壁处,另一个所述缺口位于靠近所述腔室的底壁处。 根据本发明的一些实施例,所述冷媒进口管的所述一端到所述隔板的垂直距离为L4,所述中心通孔的直径为D1,所述冷媒进口管的所述一端的内径为D3,所述D1和所述D3满足: 根据本发明的一些实施例,所述隔板的外径为D2,所述腔室的内径为D4,所述D2和所述D4满足:D2≤D4。 根据本发明的一些实施例,所述贯通孔为圆孔、椭圆形孔或多边形孔。 根据本发明的空调器,包括上述所述的空调器的卧式气液分离器。 根据本发明的空调器,通过设置上述所述的空调器的卧式气液分离器,可以减小空调器的竖直方向的占据空间。而且,该空调器的卧式气液分离器可以增加气液分离的行程和分离时间,从而达到更好的分离效果,进而提高了空调器的整体性能。

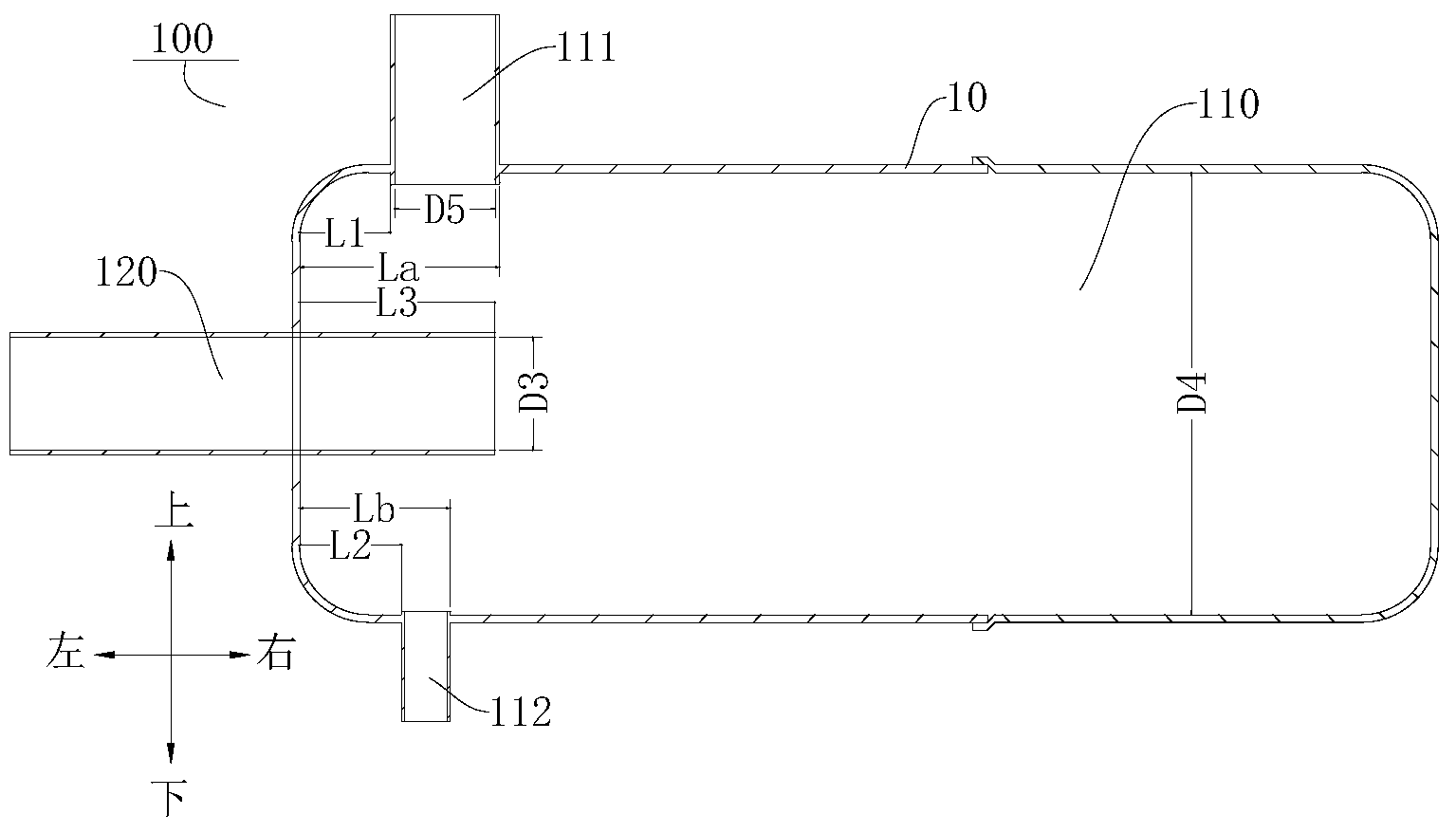

本发明的上述和附加方面的优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得更加明显和容易理解,其中: 图1是根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器的剖视图; 图2是根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器的剖视图; 图3是根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器的局部剖视图; 图4是根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器的剖视图; 图5是根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器的剖视图; 图6是根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器的局部剖视图; 图7是根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器的局部剖视图; 图8是根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器的剖视图; 图9是根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器的剖视图。 附图标记: 气液分离器100, 壳体10,腔室110,气体出口111,液体出口112, 冷媒进口管120, 隔板130,中心通孔131,缺口132,贯通孔133。 下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”、等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械

连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。 下面参考图1-图9描述根据本发明实施例的用于空调器的卧式气液分离器100。 如图1-图9所示,根据本发明实施例的用于空调器的卧式气液分离器100,空调器的卧式气液分离器100包括:壳体10和冷媒进口管120。 具体而言,如图1所示,壳体10具有腔室110。腔室110的顶部具有气体出口111,腔室110的底部具有液体出口112。气体出口111与腔室110的左侧壁的最小距离为L1,液体出口112与腔室110的左侧壁的最小距离为L2。冷媒进口管120位于壳体10的左侧壁上,且冷媒进口管120的一端伸入腔室110内。冷媒进口管120的一端的端面与左侧壁之间的距离为L3,且L3≥L1,L3≥L2。 值得理解的是,气液混合冷媒从冷媒进口管120进入到腔室110后,从左向右(如图1所示的左右方向)流动。在流动的过程中,气液混合冷媒初步分离。在冷媒自身重力的作用下,部分液态冷媒向腔室110的底部流动,部分气体冷媒向腔室110的上部流动。当气液混合冷媒撞击到腔室110的右侧壁面后,大部分液态冷媒附着到腔室110的右侧壁上,液态冷媒在重力作用下汇集流向腔室110的底壁,并从右向左(如图1所示的左右方向)折回流向液体出口112位置。大部分气态冷媒撞击腔室110的右侧壁后,从右向左(如图1所示的左右方向)折回流向气体出口111。在气态冷媒流向气体出口111过程中,气体冷媒中夹带的少量液态冷媒在重力作用下与气态冷媒分离,滴落到腔室110的底壁并流向液体出口112,从而实现了气液混合冷媒的分离。 根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器100,气体出口111与腔室110的左侧壁的最小距离为L1,液体出口112与腔室110的左侧壁的最小距离为L2。冷媒进口管120位于壳体10的左侧壁上,且冷媒进口管120的一端伸入腔室110内。冷媒进口管120的出口端的端面与左侧壁之间的距离为L3,且L3≥L1,L3≥L2。由此,可以使气体出口111和液体出口112,位于冷媒进口管120出口的左侧。由此,从冷媒进口管120进入腔室110后的冷媒,在壳体10内由左向右流动,到达壳体10右侧壁后折回。从而增加了气液混合冷媒的分离行程和分离时间,以达到更好的分离效果。最后,分离后的冷媒气体从气体出口111流出,冷媒液体从液体出口112流出。 根据本发明的一些实施例,如图1-图9所示,气体出口111的内径为D5,气体出口111与腔室110的左侧壁之间的最大垂直距离为La,La、L3和D5满足:D5≤La≤L3+D5/2。由此,可以使得气体出口111位于冷媒进口管120出口的左侧方向(如图1-图9中所示的左右方向)。从而可以防止气液混合冷媒进入腔室110后,气体冷媒夹带液体冷媒成分直接从

气体出口111流出,导致气液分离效果不佳的现象。在本发明的一些实施例中,如图1、图2、图4、图5所示,在壳体10的左侧壁上设置冷媒进口管120。冷媒进口管120的一端深入到腔室110的内部,冷媒进口管120的出口端距离腔室110左侧壁的距离为L3。气体出口111设置在腔室110的左上方(如图1、图2、图4、图5中所示的上下左右方向),且气体出口111的右侧边距离腔室110左侧壁的距离为La,且满足D5≤La≤L3+D5/2。以防止气液混合冷媒进入腔室110后,气体冷媒夹带液体冷媒成分直接从气体出口111流出,导致气液分离效果不佳的现象。 根据本发明的一些实施例,如图1-图9所示,液体出口112与腔室110的左侧壁之间的最大垂直距离为Lb,Lb≤L3。由此,可以使得液体出口112位于冷媒进口管120出口的左侧方向(如图1-图9中所示的左右方向)。从而可以防止气液混合冷媒进入腔室110后,液体冷媒夹带气体冷媒成分直接从液体出口112流出,导致气液分离效果不佳的现象。在本发明的一些实施例中,如图1、图2、图4、图5所示,在壳体10的左侧壁上设置冷媒进口管120。冷媒进口管120的一端深入到腔室110的内部,冷媒进口管120的出口端距离腔室110左侧壁的距离为L3。液体出口112设置在腔室110的左下方(如图1、图2、图4、图5中所示的上下左右方向),且液体出口112的右侧边距离腔室110左侧壁的距离为Lb,且满足,Lb≤L3。以防止气液混合冷媒进入腔室110后,液体冷媒夹带气体冷媒成分直接从液体出口112流出,导致气液分离效果不佳的现象。 根据本发明的一些实施例,如图8所示,冷媒进口管120的伸入至腔室110内的部分从左至右向(如图8中所示的左右方向)腔室110的底壁倾斜。由此,可以进一步防止气液混合冷媒进入腔室110后,气体冷媒夹带液体冷媒成分直接从气体出口111流出,导致气液分离效果不佳的现象。在本发明的一些实施例中,如图8所示,冷媒进口管120深入至腔室110内的部分从左至右(如图8中所示的左右方向)向腔室110的底壁倾斜。由此,可以保证气液混合冷媒进入腔室110后,流到腔室110的右侧壁并折回,以增加气液分离的行程,从而提高气液分离效果。 根据本发明的一些实施例,如图8所示,冷媒进口管120的伸入至腔室110内的部分的中心线为中心线m,中心线m与腔室110底壁之间的夹角为α,α满足:0°<α≤30°。经过实验测定,当α满足:0°<α≤30°,可以充分保证气液混合冷媒进入腔室110后,流到腔室110的右侧壁并折回,以增加气液分离的行程。最后,分离后的气态冷媒从气体出口111流出,液态冷媒从液体出口112流出,从而提高气液分离效果。 根据本发明的一些实施例,如图9所示,冷媒进口管120的一端具有弯管部,在从弯管部的固定端到弯管部的自由端的方向上,弯管部逐渐向下弯折。由此,可以进一步防止气液混合冷媒进入腔室110后,气体冷媒夹带液体冷媒成分直接从气体出口111流出,导致气液

分离效果不佳的现象。在本发明的一些实施例中,如图9所示,冷媒进口管120的出口端具有弯折部,弯折部与直管部圆滑过渡连接,由此,可以使气液混合冷媒进入腔室110后,向右下方的方向(如图9中所示的左右方向)流到腔室110的右侧壁并折回。以增加气液分离的行程,从而提高气液分离效果。 在本发明的一些实施例中,如图2-图9所示,用于空调器的卧式气液分离器100还包括隔板130,隔板130设在腔室110内,隔板130位于气体出口111的右侧以将腔室110分隔为多个沿左右方向排布的子腔室110,隔板130上具有贯通相邻的两个子腔室110的贯通孔133。由此,气液两相冷媒通过冷媒进口管120进入腔室110之后,由于惯性继续前行穿过环形隔板130的中空部分。在气液混合冷媒穿过隔板130的过程中,部分液态冷媒附着在隔板130上与气态冷媒分离。气液混合冷媒继续向腔室110的右侧壁流动,直到与腔室110的右侧壁相撞击,气液混合冷媒流动方向发生转变。大部分气态冷媒流动方向发生转折,向气体出口111侧流动。气态冷媒在流动过程中,遇到环形隔板130并穿过环形隔板130上的贯通孔133,继续向气相出口侧流动。部分液态冷媒则附着在腔室110右侧壁面上以及隔板130壁面上,在重力作用下汇集流向液体出口112侧。另外一部分液态冷媒则被气态冷媒带动流向气体出口111侧。在流动过程中,由于重力作用从气态冷媒中分离出来,然后流向液体出口112。 根据本发明的一些实施例,如图4所示,隔板130可以为多个且沿左右方向间隔开。由此可以进一步增强气液混合冷媒的分离效果。在本发明的一些实施例中,如图4中所示,隔板130可以为两个,且两个隔板130沿左右方向间隔设置。由此,在气液混合冷媒流动过程中,液态冷媒可以附着在两个隔板130的壁面上。在重力作用下,液态冷媒汇集流向液体出口112侧,从而进一步提高了气液冷媒的分离效果。 根据本发明的一些实施例,如图2-图9所示,隔板130中部具有中心通孔131,中心通孔131与冷媒进口管120的一端相对。由此,气液混合冷媒从冷媒进口管120进入腔室110后,可以穿过中心通孔131到达腔室110的右侧壁并折回。在气液混合冷媒流到隔板130时,部分液态冷媒会附着在隔板130上,与气态冷媒发生分离。在本发明的一些实施例中,如图3、图7所示,隔板130为圆环状的隔板130。在隔板130的中部设置有中心通孔131,在隔板130上还设置有许多小的圆形贯通孔133,方便气体冷媒穿过隔板130。气态冷媒在穿过隔板130时,夹带的液态冷媒可以附着在隔板130的壁面。附着在隔板130上的液态冷媒在重力的作用下汇集到液体出口112处,而气态冷媒则流向气体出口111,从而实现气液混合冷媒的分离。 进一步地,根据本发明的一些实施例,中心通孔131的直径为D1,隔板130的外径为D2,D1和D2满足:0.15≤D1/D2≤0.85。经过实验验证,当D1和D2满足:0.15≤D1/D2≤

0.85时,进入到腔室110的气液混合冷媒,可以穿过隔板130通孔撞击到腔室110的右侧壁折回。气液混合冷媒在流动过程中,液态冷媒在腔室110的壁面和隔板130的壁面附着,并在重力作用下汇集流向液体出口112。气态冷媒则从气体出口111流出,实现气液分离的效果。 根据本发明的一些实施例,如图4-图7所示,隔板130的外周缘处具有缺口132,缺口132的最大深度为H,中心通孔131的直径为D1,隔板130的外径为D2,H、D1和D2满足:0.01(D2-D1)≤H≤0.25(D2-D1)。由此,气液混合冷媒在穿过隔板130缺口132的过程中,液态冷媒会附着在隔板130上而发生进一步的分离。而且,撞击到腔室110右侧壁折回的气态冷媒和液态冷媒,可以穿过缺口132流向气体出口111和液体出口112。在本发明的一些实施例中,缺口132的形状可以设计为三角形、长方形或其他不规则形状。 根据本发明的一些实施例,如图6所示,缺口132为多个。需要说明的是,当气液混合冷媒穿过隔板130的过程中,部分液态冷媒会附着到隔板130上与气态冷媒发生初步分离。气液混合冷媒继续向右流动,撞击腔室110右侧壁面后,大部分液态冷媒附着在腔室110的右侧壁与气态冷媒发生分离。气态冷媒夹带少部分液态冷媒流向隔板130,在隔板130的缺口132处,气态冷媒与液态冷媒再次发生分离。大部分气态冷媒穿过隔板缺口130流向气体出口111,附着在隔板130上的液态冷媒则在重力的作用下汇集流向液体出口112。 在本发明的一些实施例中,缺口132可以为两个,其中一个缺口132位于靠近腔室110的顶壁处,另一个缺口132位于靠近腔室110的底壁处。在本发明的一些实施例中,如图6所示,缺口132可以设置为两个,两个缺口132分别设置在隔板130的上端和下端位置(如图6中所示的上下方向)。气液混合冷媒进入到腔室110后,在惯性力的作用下穿过隔板130流向腔室110的右侧,并撞击腔室110的右侧壁后折回。大部分液态冷媒附着在腔室110的右侧壁面和隔板130上,并在重力的作用下流到腔室110的底壁(如图6中所示的腔室110的下方壁面)。液态冷媒朝向液体出口112的方向流动,在隔板130的下方设置缺口132,可以方便液态冷媒流向液体出口112。气态冷媒从腔室110的上方朝向气体出口111的方向流动,在隔板130的上方设置缺口132,可以方便气态冷媒流出。而且,气态冷媒在穿过隔板130缺口132的过程中,夹带的液态冷媒会附着到隔板130上,从而实现进一步的气液冷媒分离。 根据本发明的一些实施例,冷媒进口管120的一端到隔板130的垂直距离为L4,中心通孔131的直径为D1,冷媒进口管120的一端的内径为D3,D1和D3满足:经过实验验证,当D1、D3、L4满足可以保证气液混合冷媒从冷媒进口管120进入腔室110后,穿过中心通孔131,流向腔室110的右侧壁 根据本发明的一些实施例,如图7所示,隔板130的外径为D2,腔室110的内径为D4,

D2和D4满足:D2≤D4。由此,可以在隔板130和腔室110的内壁之间形成间隙。从而便于折回后的气态冷媒和液态冷媒从间隙穿过,分别流向气体出口111和液体出口112。在本发明的一些实施例中,如图7、图8所示,将隔板130的外径设置为小于腔室110的内径,从而可以在隔板130与腔室110内壁之间形成空隙,便于气态冷媒和液态冷媒分别流向气体出口111和液体出口112。 根据本发明的一些实施例,如图3、图6、图7所示,贯通孔133可以为圆孔、椭圆形孔或多边形孔。由此,可以便于贯通孔133的制造。在本发明的一些实施例中,如图3、图6、图7所示,贯通孔133可以设计为圆形,以便于贯通孔133的加工制造。在本发明的另外一些实施例中,贯通孔133也可以是设计为椭圆形或其他多边形孔。 下面参照图1-图9以一些具体的实施例详细描述根据本发明实施例的用于空调器的卧式气液分离器100。值得理解的是,下属描述仅是示例性说明,而不是对本发明的具体限制。 实施例一: 如图1所示,根据本发明实施例的空调器的卧式气液分离器100,包括:壳体10和冷媒进口管120。 其中,壳体10具有腔室110,腔室110的顶部具有气体出口111,腔室110的底部具有液体出口112。气体出口111与腔室110的左侧壁的最小距离为L1,液体出口112与腔室110的左侧壁的最小距离为L2。冷媒进口管120位于壳体10的左侧壁上,且冷媒进口管120的一端伸入腔室110内。冷媒进口管120的出口端的端面与左侧壁之间的距离为L3,且L3≥L1,L3≥L2。气体出口111与腔室110的左侧壁之间的最大垂直距离为La,气体出口的内径为D5,满足:D5≤La≤L3+D5/2。液体出口112与腔室110的左侧壁之间的最大垂直距离为Lb,满足:Lb≤L3。 由此,通过上述冷媒进口管120、气体出口111和液体出口112的位置尺寸关系设计,可以使气体出口111和液体出口112位于冷媒进口管120出口的左侧。由此,从冷媒进口管120进入腔室110后的冷媒在壳体10内由左向右流动,到达壳体10右侧壁后折回,从而增加了气液混合冷媒的分离行程,以达到更好的分离效果。最后分离后的冷媒气体从气体出口111流出,冷媒液体从液体出口112流出。 实施例二: 如图2-图4所示,与实施例一不同,在该实施例中:空调器的卧式气液分离器100还包括隔板130。隔板130设在腔室110内,隔板130位于气体出口111的右侧,以将腔室110分隔为多个沿左右方向排布的子腔室110。隔板130上具有贯通相邻的两个子腔室110的贯通孔133,贯通孔133为圆形。隔板130中部具有中心通孔131,中心通孔131与冷媒进口

管120的一端相对。中心通孔131的直径为D1,隔板130的外径为D2,D1和D2满足:0.15≤D1/D2≤0.85。冷媒进口管120的一端到隔板130的垂直距离为L4,中心通孔131的直径为D1,冷媒进口管120的一端的内径为D3,D1和D3满足:隔板130可以为一个(如图2所示),隔板130也可以为多个且沿左右方向间隔分布(如图4所示)。 由此,气液两相冷媒通过冷媒进口管120进入腔室110之后,由于惯性继续前行可以穿过环形隔板130的中心通孔131,直到与进口相对的腔室110的右侧壁撞击。撞击后的气液混合冷媒的流动方向发生转变,气态冷媒流动方转变为从右向左流动(如图4中所示的左右方向),向气体出口111侧流动。在流动过程中,气态冷媒遇到环形隔板130,穿过环形隔板130上的中心通孔131继续向气体出口111侧流动。部分液态冷媒则附着在腔室110右侧壁面上以及隔板130壁面上,并在重力作用下汇集流滴落到腔室110的底部。滴落到腔室110底部的液态冷媒,从右向左(如图4中所示的左右方向)向液体出口112侧。另外一部分液态冷媒则被气态冷媒带动流向气体出口111侧,在流动过程中,液态冷媒由于重力作用从气态冷媒中分离出来,然后流向液体出口112,从而提高了气液混合冷媒的分离效果。 实施例三: 如图5-图7所示,与实施例二不同,在该实施例中:隔板130的外周缘处具有缺口132。缺口132的最大深度为H,中心通孔131的直径为D1,隔板130的外径为D2,H、D1和D2满足:0.01(D2-D1)≤H≤0.25(D2-D1)。如图6所示,缺口132为两个,其中一个缺口132位于靠近腔室110的顶壁处,另一个缺口132位于靠近腔室110的底壁处。如图7所示,还可以将隔板130设置为:隔板130的外径为D2,腔室110的内径为D4,D2和D4满足:D2≤D4。 由此,气液混合冷媒进入到腔室110后,在惯性力的作用下流向腔室110的右侧,并撞击腔室110的右侧壁后折回。大部分液态冷媒附着在腔室110的右侧壁面,并在重力的作用下流到腔室110的底壁(如图6中所示的腔室110的下方壁面)。流到底壁上的液态冷媒朝向液体出口112的方向流动。在隔板130的下方设置缺口132,可以方便液态冷媒流向液体出口112。气态冷媒则从腔室110的上方朝向气体出口111的方向流动,在隔板130的上方设置缺口132,可以方便气体流出。 实施例四: 如图8、图9所示,与实施例三不同,在该实施例中:冷媒进口管120伸入至腔室110内部,并且深入部分从左至右向腔室110的底壁倾斜。如图8所示,冷媒进口管120的伸入至腔室110内的部分的中心线为中心线m,中心线m与腔室110底壁之间的夹角为α,α满足:0°<α≤30°。如图9所示,也可以将冷媒进口管120深入至腔室110内的一端设置弯管部,在从弯管部的固定端到弯管部的自由端的方向上,弯管部逐渐向下弯折。

由此,可以进一步防止气液混合冷媒进入腔室110后,气态冷媒夹带液态冷媒成分直接从气体出口111流出,导致气液分离效果不佳的现象。将冷媒进口管120的出口端设置为倾斜向下,或者在冷媒进口管120的出口端设置弯管部的形式,可以保证气液混合冷媒进入腔室110后,流到腔室110的右侧壁并折回向左(如图8、图9中所示的左右方向)流动。以增加气液分离的行程,从而提高气液分离效果。 根据本发明实施例的空调器,包括上述所述的用于空调器的卧式气液分离器100。 根据本发明实施例的空调器,通过设置上述所述的空调器的卧式气液分离器100,可以减小空调器的竖直方向的占据空间。而且,空调器的卧式气液分离器100可以增加气液分离的行程和分离时间,从而达到更好的分离效果,进而提高了空调器的整体性能。 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。 尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

A horizontal gas-liquid separator (100) for an air conditioner comprises a housing (10) and a refrigerant inlet pipe (120). The housing (10) is provided with a cavity (110), a gas outlet (111) is formed in the top of the cavity (110), and a liquid outlet (112) is formed in the bottom of the cavity (110). A smallest distance between the gas outlet (111) and a left sidewall of the cavity (110) is L1, and a smallest distance between the liquid outlet (112) and the left sidewall of the cavity (110) is L2. The refrigerant inlet pipe (120) is located on a left side wall of the housing (10), and one end of the refrigerant inlet pipe (120) extends into the cavity (110). The distance between an end face of the refrigerant inlet pipe (120) and the left sidewall of the cavity (110) is L3, L3≥L1 and L3≥L2. 一种空调器的卧式气液分离器,其特征在于,包括: 壳体,所述壳体具有腔室,所述腔室的顶部具有气体出口,所述腔室的底部具有液体出口,所述气体出口与所述腔室的左侧壁的最小距离为L1,所述液体出口与所述腔室的左侧壁的最小距离为L2;和 冷媒进口管,所述冷媒进口管位于所述壳体的左侧壁上且所述冷媒进口管的一端伸入所述腔室内,所述冷媒进口管的所述一端的端面与所述左侧壁之间的距离为L3,且所述L3≥所述L1,所述L3≥所述L2。 根据权利要求1所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述气体出口的内径为D5,所述气体出口与所述腔室的左侧壁之间的最大垂直距离为La,所述La、所述L3和所述D5满足:D5≤La≤L3+D5/2。 根据权利要求1-2中任一项所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述液体出口与所述腔室的左侧壁之间的最大垂直距离为Lb,所述Lb≤所述L3。 根据权利要求1-3中任一项所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述冷媒进口管的伸入至所述腔室内的部分从左至右向所述腔室的底壁倾斜。 根据权利要求4所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述冷媒进口管的伸入至所述腔室内的部分的中心线为中心线m,所述中心线m与所述腔室底壁之间的夹角为α,所述α满足:0°<α≤30°。 根据权利要求1-5中任一项所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述冷媒进口管的所述一端具有弯管部,在从所述弯管部的固定端到所述弯管部的自由端的方向上,所述弯管部逐渐向下弯折。 根据权利要求1-6中任一项所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,还包括隔板,所述隔板设在所述腔室内,所述隔板位于所述气体出口的右侧以将所述腔室分隔为多个沿左右方向排布的子腔室,所述隔板上具有贯通相邻的两个子腔室的贯通孔。 根据权利要求7所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述隔板为多个且沿左右方向间隔开。 根据权利要求7所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述隔板中部具有中心通孔,所述中心通孔与所述冷媒进口管的所述一端相对。 根据权利要求9所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述中心通孔的直径为D1,所述隔板的外径为D2,所述D1和所述D2满足:0.15≤D1/D2≤0.85。 根据权利要求9所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述隔板的外周缘

处具有缺口,所述缺口的最大深度为H,所述中心通孔的直径为D1,所述隔板的外径为D2,所述H、所述D1和所述D2满足:0.01(D2-D1)≤H≤0.25(D2-D1)。 根据权利要求11所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述缺口为多个。 根据权利要求11所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述缺口为两个,其中一个所述缺口位于靠近所述腔室的顶壁处,另一个所述缺口位于靠近所述腔室的底壁处。 根据权利要求9所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述冷媒进口管的所述一端到所述隔板的垂直距离为L4,所述中心通孔的直径为D1,所述冷媒进口管的所述一端的内径为D3,所述D1和所述D3满足: 根据权利要求7所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述隔板的外径为D2,所述腔室的内径为D4,所述D2和所述D4满足:D2≤D4。 根据权利要求7所述的空调器的卧式气液分离器,其特征在于,所述贯通孔为圆孔、椭圆形孔或多边形孔。 一种空调器,其特征在于,包括根据权利要求1-16中任一项所述的空调器的卧式气液分离器。

技术领域

背景技术

附图说明

具体实施方式