Device for real-time measurement of electrolytes, especially sodium ion concentration, in blood of patient undergoing operation comprises sensor for blood component connected to processor for signals produced

Device for real-time measurement of electrolytes in the blood of a patient undergoing an operation comprises a sensor (7) for a blood component which is connected to a processor (8) for the signals produced by the sensor. An Independent claim is included for a device for introducing a liquid (1) into a body cavity (2) comprising a catheter (4) with a control device (5) operated by a processor connected to a measuring device as described above.

Die Erfindung betrifft eine Meßvorrichtung zur Bestim-mung des Elektrolytgehalts des Blutes, mit einem für zumindest eine Blutkomponente sensitiven Sensor sowie mit einer mit dem Sensor verbundenen Auswerteeinheit, wobei der Elektrolytgehalt des dem Sensor zugeführten Blutes von diesem in ein Meßsignal umwandelbar und das Meßsignal der Auswerteeinheit zuführbar ist. - Als Elektrolyte sind Stoffe bezeichnet, welche in wäßriger Lösung in Ionen dissoziieren. Der Elektrolytgehalt des Blutes kann direkt durch den Gesamtgehalt an Anionen und/oder Kathionen oder indirekt durch den Gehalt ein-zelner Anionenarten (beispielsweise Cl-) und/oder Ka-thionen (beispielsweise Na+) ermittelt werden. Im Falle einer beabsichtigten oder unbeabsichtigten Zufuhr von Fluiden in einen Blutkreislauf kann auch eine indirekte Bestimmung durch Erfassung der Menge des zugeführten Fluids (über die Messung zumindest einer Komponente des Fluids bekannter Zusammensetzung) unter Berücksichti-gung der chemischen Zusammensetzung des typischerweise wäßrigen Fluids, insbesondere darin enthaltene Elektro-lyte, im Wege der Verdünnungsrechnung erfolgen. Hierbei kann beispielsweise von einer normalerweise herrschen-den Gesamtäquivalenz nach Gamble in Höhe von 155 mval/l ausgegangen werden. Die Verdünnungsrechnung kann auch auf der Basis einer Bestimmung anderer Blutkomponenten als der Elektrolyte erfolgen unter der Annahme eines konstanten Verhältnisses der anderen Komponente zum

Elektrolytgehalt. Eine solche Annahme ist bei Zeiträu-men einer Fluidzufuhr von wenigen Stunden als erste Näherung durchaus praxisnah.

Meßvorrichtungen des eingangs genannten Aufbaus sind aus der Praxis bekannt. Die insofern bekannten Meßvor-richtungen finden Einsatz in Analyselaboren, welche eine einem Patienten entnommenen Blutprobe hinsicht-lich der interessierenden Blutkomponenten analysieren und dann hierzu an einen Arzt berichten. Mit den be-kannten Meßvorrichtungen ist eine ständige bzw. zeit-nahe Bestimmung des Elektrolytgehalts nicht möglich, da bis zum Erhalt eines Ergebnisses eine Blutentnahme, ein Transport des entnommenen Blutes in das Analysela-bor und schließlich die Durchführung der Analyse er-forderlich sind.

Die Erfindung schließt an an die folgende Problematik. Bei endoskopisch durchgeführten operativen Eingriffen, wird in der Regel der unter Operation befindlichen Körperhöhle als Distensionsmedium ein Fluid zugeführt. Beispiele hierfür sind die operativen Hysteroskopie und die transuretale Prostataresektion. Im Zuge einer Abtragung von Gewebe, beispielsweise einer Endometriu-mablation, Myomresektion, Septumresektion oder Poly-pektomie, erfolgt ein Anschneiden von Gefäßen bzw. Gefäßwänden mit der Folge, daß keine vollständige Bar-riere zwischen dem Distensionsmedium und dem Blut-kreislauf mehr besteht. Daher kann Distensionsmedium in durchaus beachtlichem Ausmaße in den Blutkreislauf gleichsam eingeschwemmt werden, was durch den meist eingestellten Überdruck des Distensionsmediums begün-stigt wird. Die Menge an im Zuge der Operation

eingeschwemmtem Distensionsmedium kann durchaus im Bereich von bis zu 2000 ml und mehr betragen. Sofern physiologische Kochsalzlösung als Distensionsmedium verwendet wird, ist eine solche Einschwemmung jeden-falls hinsichtlich des Elektrolythaushaltes unkri-tisch. Neuere Methoden der Gewebeabtragung arbeiten mit der Hochfrequenzchirurgie, in deren Rahmen bei-spielsweise eine elektrische Schlinge mittels eines Hochfrequenzchirurgiegerätes aktiviert wird. Die Hoch-frequenzchirurgie erlaubt jedoch nicht den Einsatz von physiologischer Kochsalzlösung aus physikalischen Gründen, vielmehr muß als Distensionsmedium eine elek-trolytfreie Lösung wie Zuckeralkohole (z. B. Glycin, Mannitol, Sorbitol) eingesetzt werden. Hierbei ergibt sich jedoch die Problematik, daß der Elektrolytgehalt bzw. die Elektrolytkonzentration im Blut im Zuge eines Eingriffs aufgrund eines Verdünnungseffekts abnimmt mit der Folge der Gefahr eines TUR-Syndroms (Trans Urethale Resektion) bzw. einer Hyponatriämie (Vermin-derung der Natrium-Ionen Konzentration auf unter 135 mmol/l). Die Hyponatriämie kann bereits bei Einschwem-mung von weniger als 1000 ml elektrolytfreiem Disten-sionsmedium in den Blutkreislauf erfolgen.

In diesem Zusammenhängen ist es Stand der Technik, daß eine volumetrische Bilanz von über ein ärztliches In-strument durch einen Zuführkanal und einen Abführkanal zugeführtem und abgeführtem Distensionsmedium erstellt wird. Auch kann abgeführtes Distensionsmedium aufge-fangen und gewogen werden. Bei Erreichen einer Diffe-renz von 1000 ml wird die Operation aus Sicherheits-gründen abgebrochen. Diese Methoden sind jedoch mit einem beachtlichen Fehler behaftet, da u. a.

Distensionsmedium am Instrument vorbeilaufen kann und sich dann auf dem Fußboden und in Abdecktüchern befin-det mit der Folge, daß die insofern für eine Bilanz verlorene Menge letztendlich zu einem unzutreffenden Abbruchkriterium für die Operation führt. Eine Berech-nung der Natrium-Ionen Konzentration findet ohnehin nicht statt.

Daher liegt der Erfindung das bereits eine selbständi-ge Bedeutung aufweisende technische Problem zugrunde, eine Meßvorrichtung anzugeben, mittels welcher im Zuge einer Operation mit Zuführung eine elektrolytfreien oder -reduzierten Fluids die Natrium-Ionen Konzentra-tion unmittelbar durch den operierenden Arzt ständig überwacht werden kann.

Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt die Er-findung eine Meßvorrichtung zur Echtzeitbestimmung des Elektrolytgehaltes des Blutes eines unter Operation stehenden Patienten, mit einem vor der Operation oder zu Anfang der Operation mit dem Blutkreislauf verbind-baren, für zumindest eine Blutkomponente sensitiven Sensor sowie mit einer mit dem Sensor verbundenen Aus-werteeinheit, wobei während der Operation Blut des Patienten kontinuierlich oder diskontinuierlich dem Sensor zuführbar ist, wobei der Elektrolytgehalt des dem Sensor zugeführten Blutes von diesem in ein Meßsi-gnal umwandelbar und das Meßsignal der Auswerteeinheit zuführbar ist. Der Begriff der Echtzeitbestimmung meint, daß zwischen einem Meßereignis, beispielsweise einer Sensorauslesung, und einer elektronischen Verar-beitung in der Auswerteeinheit lediglich die für elek-tronische Prozesse erforderliche Zeit vergeht. Es wird

folglich ein praktisch augenblicklich geltender Wert der Konzentration der gemessenen Blutkomponente erhal-ten und weiter verarbeitet und/oder angezeigt. Wesent-liches Element hierbei ist, daß eine (unmittelbare) Verbindung des Sensors mit dem Blutkreislauf herstell-bar ist. Als zu bestimmende Blutkomponente kommen die verschiedensten Komponenten in Frage, deren Konzentra-tionen eine Korrelation (direkt linear oder nichtline-ar oder reziprok linear oder nichtlinear) mit der Na-trium-Ionen Konzentration aufweisen. Solche Korrela-tionen sind typischerweise linear. Eine direkte Korre-lation besteht zwischen der Natrium-Ionen Konzentrati-on sowie anderen patienteneigenen Blutkomponenten. Eine reziproke Korrelation besteht zwischen der Natri-um-Ionen Konzentration und über das Distensionsmedium eingeschwemmte Blutkomponenten. Insofern können auch die verschiedensten Sensoren für die verschiedenen Blutkomponenten, patienteneigen oder zugeführt, bei-spielsweise Distensionsmedium oder Markersubstanzen, eingesetzt werden. Geeignete Sensoren arbeiten als Leitfähigkeitszellen, elektrochemische Zellen, opto-elektronische Zellen, spektroskopische Zellen (mit wellenlängenspezifischer Emission und/oder Detektion von Licht), Biosensoren und dergleichen, wobei im Rah-men der Auswerteeinheit eine Umrechnung der Meßgröße in ein Maß für bzw. in die Konzentration der zu mes-senden Substanz erfolgt, beispielsweise anhand einer mittels in Standardversuchen experimentell bestimmten Übertragungsfunktion. In der Regel ist die so erhalte-ne Konzentration oder Konzentrationsänderung bereits ein Maß für den Elektrolytgehalt bzw. dessen Verände-rung. Es ist auch möglich, vor Beginn der Einleitung des Distensionsmediums eine Normierungsmessung des

Signals bzw. der Konzentration der Blutkomponente des spezifischen unter Operation befindlichen Patienten durchzuführen und das Ergebnis abzuspeichern. Die dann demgegenüber in Verfolg der Operation gemessenen Si-gnale bzw. Konzentrationswerte können dann hierauf normiert werden oder die Differenz fortgeschrieben werden. Es lassen sich dann theoretisch durch Berech-nung oder experimentell beispielsweise Grenzwerte (Ober- oder Untergrenzen; je nachdem ob die gemessene Substanz patienteneigen oder über das Distensionsmedi-um zugeführt ist) für die Konzentration der Blutkompo-nente oder für das Meßsignal erstellen, welche mit einem kritischen Elektrolytgehalt korrelieren und bei-spielsweise ein Alarmsignal hervorrufen. Bei kontinu-ierliche Zuführung von Blut erhält man eine praktisch kontinuierliche. Auslesung der gemessenen Größen. Bei diskontinuierlicher Zuführung erfolgt die Zuführung in vorgegebenen Zeitintervallen, beispielsweise jede 1 bis 30 min., insbesondere jede 1 bis 10 min., bei-spielsweise jede 3 min. Dann erhält man eine dem je-weiligen Zeitpunkt der Zuführung entsprechende Auslesung.

Grundsätzlich kann auch mit nicht unmittelbar mit dem Blut verbindbaren Sensoren gearbeitet werden, bei-spielsweise mit nicht invasiven Sensoren. Hierfür sind nicht patienteneigene Marker empfehlenswert, auf wel-che dann der beispielsweise auf die Haut aufgesetzte Sensor abgestimmt ist.

Als Sensoren sind eine Vielzahl verschiedener Elemente brauchbar. Es kann sich um wieder verwendbare Sensoren oder um sogenannte Einmal-Sensoren handeln. Ein

Einmal-Sensor wird nach der Verwendung verworfen und nicht wieder verwendet. Dies empfiehlt sich in Hin-blick auf optimale Sterilitätsbedingungen insbesondere bei invasiv eingebrachtem Sensor oder Sensoranordnung in einem Bypass. Besonders geeignete Sensoren arbeiten mit ionensensitiven Feldeffekttransistoren (ISFET). Hierbei handelt es sich um Feldeffekttransistoren, deren Source-Drain-Strom in an sich üblicher Weise durch das Gate gesteuert wird, wobei jedoch das Gate wiederum für Ionen empfindlich ist. Das Gate kann da-bei so ausgebildet sein, daß eine Selektivität auch gegenüber bestimmten Ionensorten, bspw. Na+ oder K+ eingerichtet ist. In Frage kommen auch Mikroelektro-densysteme, welche nach amperometrisch elektrochemi-schen Prinzipien arbeiten. Hiermit lassen sich einer-seits Ionengehalte bestimmen, andererseits kann auch der pH-Wert ermittelt werden. Es kann auch mit ionen-selekiven Membranen gearbeitet werden.

Ein typischerweise verwendbarer Elektrolytsensor kann bspw. auf einem Keramik- oder Polymersubstratträger aufgebaut sein. Eine neutrale Trägermembran mit einem Feststoffelektrolyt bildet dann eine elektrochemische Zelle. Typische Größen solcher Sensoren liegen bei 300 um². Eine ganz andere Sensortechnologie nutzt den fotoakustischen Effekt. Hierzu wird im einzelnen auf die Literaturstelle GIT-Fachzeitschrift für das Labo-ratorium, 23. Jahrgang, Heft 4, April 1979, Seiten 281-289, verwiesen. Bei Verwendung des fotoakustischen Effekts erfolgt eine quantitative Signalauswertung in einem Bereich des Spektrums, welcher entweder für das Blut oder für das Distensionsmedium spezifisch ist. Dann ist der Abfall der Absorption bzw. deren Anstieg

(ggf. unter Anwendung einer nicht linearen Übertra-gungsfunktion) ein Maß für die Verdünnung des Blutes durch das Distensionsmedium und somit indirekt für den Elektrolytgehalt.

Die Verbindung des Sensors mit dem Blutkreislauf kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Der Sensor kann in-vasiv, beispielsweise über einen Meßkatheter, im zen-tralvenösen Bereich anbringbar sein. Mit anderen Wor-ten ausgedrückt, wird der Sensor, welcher zweckmäßi-gerweise ein Mikrosensor der Größe von 1 bis 10 mm, insbesondere bis 5 mm, in größter räumlicher Erstrec-kung ist, über einen Katheter in eine Vene eingebracht und dort gehalten. Die elektrischen Anschlußleitungen des Sensors können dann über den Katheter aus dem Pa-tienten herausgeführt werden. Es ist auch möglich, daß der Sensor im Rahmen eines Bypass oder einer Sauglei-tung angeordnet ist. Im Falle eines Bypass wird ein Teil des Blutstromes aus dem Körper heraus und nach Passage am Sensor wieder hineingeleitet. Im Falle der Saugleitung wird eine (kleine) Menge an Blut vorzugs-weise diskontinuierlich abgesaugt und nach Passage des Sensors verworfen. Diese Variante empfiehlt sich im Falle von Sensoren, welche physiologisch unerwünschte Auswirkungen auf das Blut haben.

Es ist bevorzugt, wenn der Sensor Natrium-Ionen sensi-tiv und/oder sensitiv für eine dem Blut fremde Marker-substanz ist. Im ersten Falle erhält man eine direkte Angabe zum Elektrolytgehalt. Im zweiten Falle erhält man unter Vorgabe einer Menge an Blut im Kreislauf vor der Operation sowie einer Markerkonzentration in dem

Distensionsmedium einen Verdünnungsfaktor, aus welchem sich der Elektrolytgehalt unschwer ableiten läßt.

Im Rahmen der Auswerteeinheit ist es möglich, den Elektrolytgehalt durch geeignete Anzeigeelemente anzu-zeigen, sei es als Zahlenwert oder als Leuchtenzeile oder dergleichen. Alternativ oder zusätzlich kann es im Rahmen der Auswerteeinheit vorgesehen sein, daß das Meßsignal einem Komparator zuführbar ist, wobei dem Komparator weiterhin ein optional vorgebbares Refe-renzsignal zuführbar ist und wobei mittels des Kompa-rators nach Maßgabe eines Vergleiches des Meßsignals mit dem Referenzsignal ein Ausgangssignal zur Ansteue-rung eines Alarmgebers (optisch oder akustisch) und/o-der eines an die Meßvorrichtung angeschlossenen Gerä-tes, insbesondere einer Vorrichtung zur Einleitung eines Fluids in eine Körperhöhle eines menschlichen oder tierischen Körpers, erzeugbar ist. Je nach ver-wendeter Sensorik ist das Referenzsignal eine Ober-grenze (beispielsweise bei Einsatz einer Markersub-stanz) oder eine Untergrenze (beispielsweise bei Na-trium-Ionen Bestimmung). Eine Ansteuerung erfolgt, wenn das Meßsignal das Referenzsignal über- bzw. un-terschreitet. In einer Ausführungsform als akustischer Alarmgeber braucht ein Arzt die Auswerteeinheit nicht im Blick zu behalten. Bevorzugt ist es, wenn das Refe-renzsignal einer Natrium-Ionen Konzentration von 80 bis 150 mmol/l, vorzugsweise von 120 bis 135 mmol/l, entspricht. Eine Natrium-Ionen Konzentration von weni-ger als 120 mmol/l entspricht einer schweren Komplika-tion, ein Bereich von 120 bis 125 mmol/l einer mittle-ren Komplikation und ein Bereich von 125 bis 135 mmol/l einer leichten Komplikation. Werte darüber

stehen für eine unbedenkliche Einschwemmung. In diesen Zusammenhängen kann es vorteilhaft sein, wenn im Rah-men der Auswerteeinheit mehrere Komparatoren mit je-weils zugeordneten verschiedenen Referenzsignalen ein-gerichtet sind, und wobei ein erstes Referenzsignal einer Natrium-Ionen Konzentration von 115 bis 125 mmol/l, insbesondere 120 mmol/l, eine zweites Refe-renzsignal einer Natrium-Ionen Konzentration von 120 bis 135 mmol/l, insbesondere 125 mmol/l, und/oder eine drittes Referenzsignal einer Natrium-Ionen Konzentra-tion von 125 bis 145 mmol/l, insbesondere 135 mmol/l, entsprechen. Mit den verschiedenen Komparatoren lassen sich dann die Komplikationsgrade ggf. differenziert anzeigen.

Eine erfindungsgemäße Meßvorrichtung kann grundsätz-lich als eigenständiges Geräte ausgebildet sein. Sie kann aber auch in andere Geräte integriert sein. Inso-fern umfaßt die Erfindung auch eine Vorrichtung zur Einleitung eines Fluids in eine Körperhöhle eines menschlichen oder tierischen Körpers, mit einer Fluidquelle, mit einem an die Fluidquelle angeschlos-senen ärztlichen Instrument zur Einleitung des Fluids in die Körperhöhle, mit einer Steuervorrichtung zur Steuerung des Durchflusses durch das ärztliche Instru-ment bzw. in die Körperhöhle und mit einer Meßvorrich-tung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Aus-werteeinheit mit der Steuervorrichtung verbunden ist und wobei die Steuervorrichtung nach Maßgabe eines Ausgangssignals der Auswerteeinheit in einen Betriebs-zustand "normal" oder "kritisch" steuerbar ist. Vor-richtungen zur Einleitung eines Fluids in eine Körper-höhle eines Körpers sind in den verschiedensten

Ausgestaltungen bekannt und bedürfen nicht der näheren Erläuterung. Der Betriebszustand "normal" ist dadurch gekennzeichnet, daß die Funktionen der Vorrichtung in üblicher Weise ablaufen. Der Betriebszustand "kri-tisch" kann einen fortwährenden Ablauf der Funktionen, jedoch unter Abgabe eines Alarmsignals, optisch und/o-der akustisch, umfassen. Es ist aber auch möglich, daß im Betriebszustand kritisch zusätzlich eine Reduzie-rung oder Abschaltung des Durchflusses, ggf. nach ei-nem vorgegebenen Zeitintervall nach Beginn des Be-triebszustandes "kritisch", beispielsweise 2 bis 10 min., erfolgt. Im Betriebszustand "kritisch" wird dann der Durchfluß auf einen reduzierten Durchflußwert im Bereich von 80% bis 0% des Betriebszustandes "normal" gesteuert. Es ist auch möglich, daß im Betriebszustand "kritisch" der Durchfluß subsequent auf abfallend re-duzierte Durchflußwerte gesteuert wird, wobei es sich empfiehlt, den Abfall der Durchflußwerte akustisch oder optisch anzuzeigen.

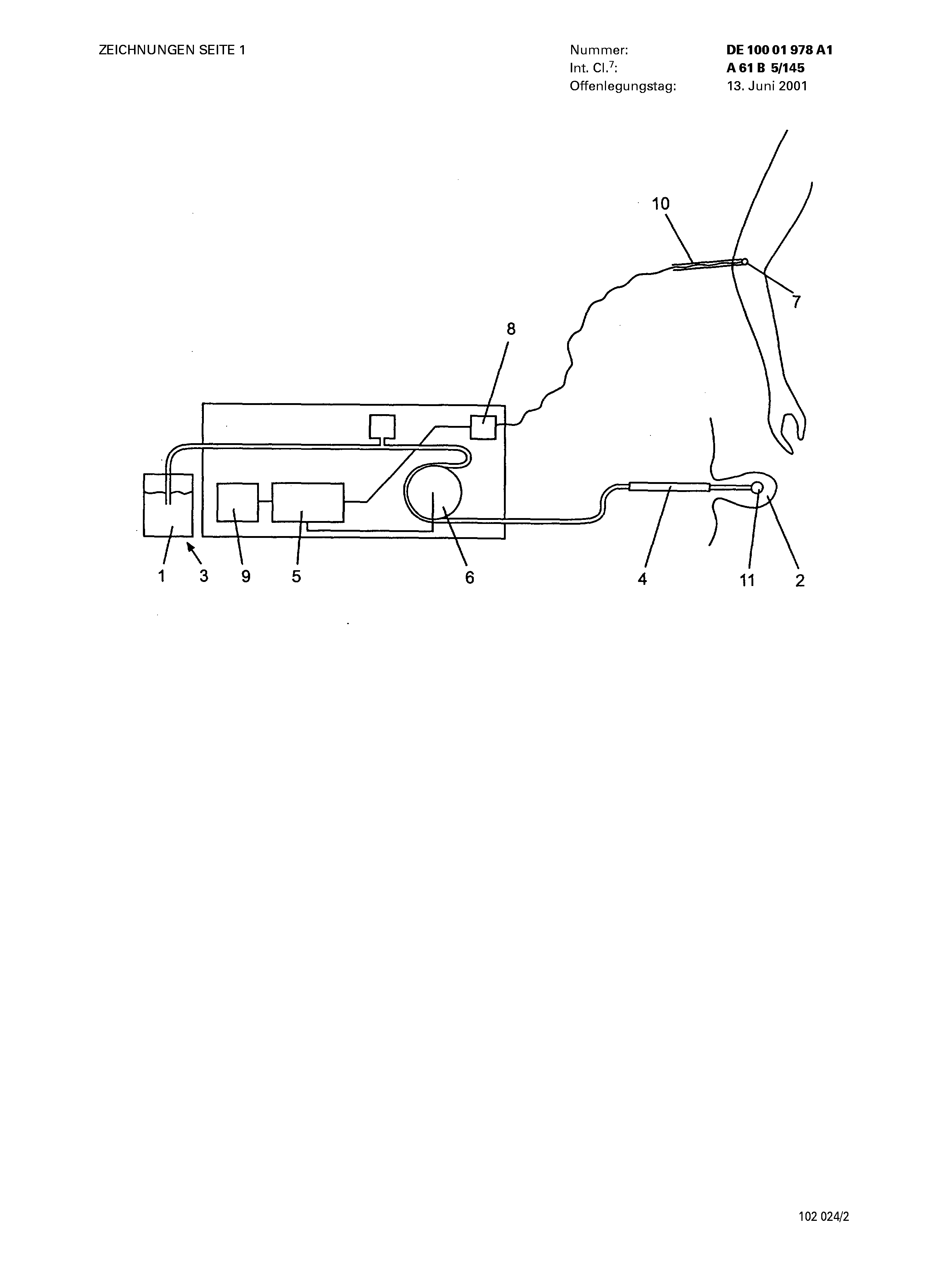

Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden einzigen Figur näher erläutert. Es zeigt

Fig. 1 Eine schematische Darstellung einer erfin-dungsgemäßen Vorrichtung zur Einleitung eines Fluids in eine Körperhöhle.

Man erkennt in der Fig. 1 eine Vorrichtung zur Ein-leitung eines Fluids 1 in eine Körperhöhle 2 , nämlich einen Uterus, eines menschlichen Körpers, mit einer Fluidquelle 3 , mit einem an die Fluidquelle 3 ange-schlossenen ärztlichen Instrument 4 zur Einleitung des

Fluids in die Körperhöhle 2 , mit einer Steuervorrich-tung 5 zur Steuerung des Durchflusses durch das ärzt-liche Instrument 4 über die Drehzahl einer Schlauch-pumpe 6 und mit einer Meßvorrichtung zur Echtzeitbe-stimmung des Elektrolytgehaltes des Blutes eines unter Operation stehenden Patienten, mit einem vor der Ope-ration oder zu Anfang der Operation mit dem Blutkreis-lauf verbindbaren, für zumindest eine Blutkomponente sensitiven Sensor 7 sowie mit einer mit dem Sensor 7 verbundenen Auswerteeinheit 8 , wobei während der Ope-ration Blut des Patienten kontinuierlich dem Sensor 7 zuführbar ist, wobei der Elektrolytgehalt des dem Sen-sor 7 zugeführten Blutes von diesem in ein Meßsignal umwandelbar und das Meßsignal der Auswerteeinheit 8 zuführbar ist, wobei die Auswerteeinheit 8 mit der Steuervorrichtung 5 verbunden ist und wobei die Steu-ervorrichtung 5 nach Maßgabe eines Ausgangssignals der Auswerteeinheit 8 in einen Betriebszustand "normal" oder "kritisch" steuerbar ist. Im Rahmen des ärztli-chen Instruments 4 ist eine elektrische Schlinge 11 , welche mittels eines der Übersichtlichkeit halber nicht dargestelltes Hochfrequenzchirurgiegerätes akti-vierbar ist. Als Fluid wird ein Gemisch aus Mannitol und Sorbitol eingesetzt. Im Betriebszustand "kritisch" erfolgt eine Aktivierung eines akustischen Alarmge-bers. Im Betriebszustand "kritisch" wird weiterhin der Durchfluß auf einen vorwählbaren reduzierten Durch-flußwert im Bereich von 80% bis 0%, vorzugsweise 0%, des Betriebszustandes "normal" gesteuert wird, und zwar mit einer Zeitverzögerung von 5 min. nach Akti-vierung des Alarmgebers 9 .

Der Sensor 7 , ein Elektrolyt-Mikrosensor, ist über einen Meßkatheter 10 in einer Armvene des Patienten angebracht. Im Rahmen der Auswerteeinheit 8 oder der Steuervorrichtung 5 ist ein diskret oder als Programm eines Mikroprozessors implementierter Komparator ein-gerichtet, welchem ein Referenzsignal zugeführt wird. Sobald das Meßsignal das Referenzsignal unterschrei-tet, wird vom Betriebszustand "normal" in den Be-triebszustand "kritisch" umgeschaltet. Das Referenzsi-gnal entspricht einer Natrium-Ionen Konzentration im Blut von 125 mmol/l.

Die Auswerteeinheit 8 und die Steuereinheit 5 können als einziger Schaltkreis, insbesondere Mikroprozessor, eingerichtet sein.

1. Meßvorrichtung zur Echtzeitbestimmung des Elektro-lytgehaltes des Blutes eines unter Operation ste-henden Patienten, mit einem vor der Operation oder zu Anfang der Operation mit dem Blutkreislauf ver-bindbaren, für zumindest eine Blutkomponente sensi-tiven Sensor (7 ) sowie mit einer mit dem Sensor (7 ) verbundenen Auswerteeinheit (8 ), wobei während der Operation Blut des Patienten kontinuierlich oder diskontinuierlich dem Sensor (7 ) zuführbar ist, wobei der Elektrolytgehalt des dem Sensor (7 ) zuge-führten Blutes von diesem in ein Meßsignal umwan-delbar und das Meßsignal der Auswerteeinheit (8 ) zuführbar ist.

2. Meßvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Sensor (7 ) invasiv, beispielsweise über einen Meßkatheter (10 ), im zentralvenösen Bereich anbringbar oder im Rahmen eines Bypass oder einer Saugleitung anordbar ist.

3. Meßvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Sensor (7 ) Natrium-Ionen sensitiv und/oder sensitiv für eine dem Blut fremde Markersubstanz ist.

4. Meßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,wobei das Meßsignal einem Komparator zuführbar ist,wobei dem Komparator weiterhin ein optional

vorgebbares Referenzsignal zuführbar ist und wobei mittels des Komparators nach Maßgabe eines Verglei-ches des Meßsignals mit dem Referenzsignal ein Aus-gangssignal zur Ansteuerung eines Alarmgebers (9 ) und/oder eines an die Meßvorrichtung angeschlosse-nen Gerätes, insbesondere einer Vorrichtung zur Einleitung eines Fluids (1 ) in eine Körperhöhle eines menschlichen oder tierischen Körpers, erzeug-bar ist.

5. Meßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Referenzsignal einer Natrium-Ionen Kon-zentration von 80 bis 150 mmol/l, vorzugsweise von 120 bis 135 mmol/l, entspricht.

6. Meßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei im Rahmen der Auswerteeinheit (8 ) mehrere Komparatoren mit jeweils zugeordneten verschiedenen Referenzsignalen eingerichtet sind, und wobei ein erstes Referenzsignal einer Natrium-Ionen Konzen-tration von 115 bis 125 mmol/l, insbesondere 120 mmol/l, eine zweites Referenzsignal einer Natrium-Ionen Konzentration von 120 bis 135 mmol/l, insbe-sondere 125 mmol/l, und/oder eine drittes Referenz-signal einer Natrium-Ionen Konzentration von 125 bis 145 mmol/l, insbesondere 135 mmol/l, entspre-chen.

7. Vorrichtung zur Einleitung eines Fluids (1 ) in eine Körperhöhle (2 ) eines menschlichen oder tierischen

Körpers, mit einer Fluidquelle (3 ), mit einem an die Fluidquelle (3 ) angeschlossenen ärztlichen In-strument (4 ) zur Einleitung des Fluids (1 ) in die Körperhöhle (2 ), mit einer Steuervorrichtung (5 ) zur Steuerung des Durchflusses durch das ärztliche Instrument (4 ) und mit einer Meßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Auswerteein-heit (8 ) mit der Steuervorrichtung (5 ) verbunden ist und wobei die Steuervorrichtung (5 ) nach Maßga-be eines Ausgangssignals der Auswerteeinheit (8 ) in einen Betriebszustand "normal" oder "kritisch" steuerbar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei im Betriebszu-stand "kritisch" der Durchfluß auf einen reduzier-ten Durchflußwert im Bereich von 80% bis 0% des Betriebszustandes "normal" gesteuert wird.

9. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei im Betriebszu-stand "kritisch" der Durchfluß subsequent auf ab-fallend reduzierte Durchflußwerte gesteuert wird.