Verstellbare Ölpumpe

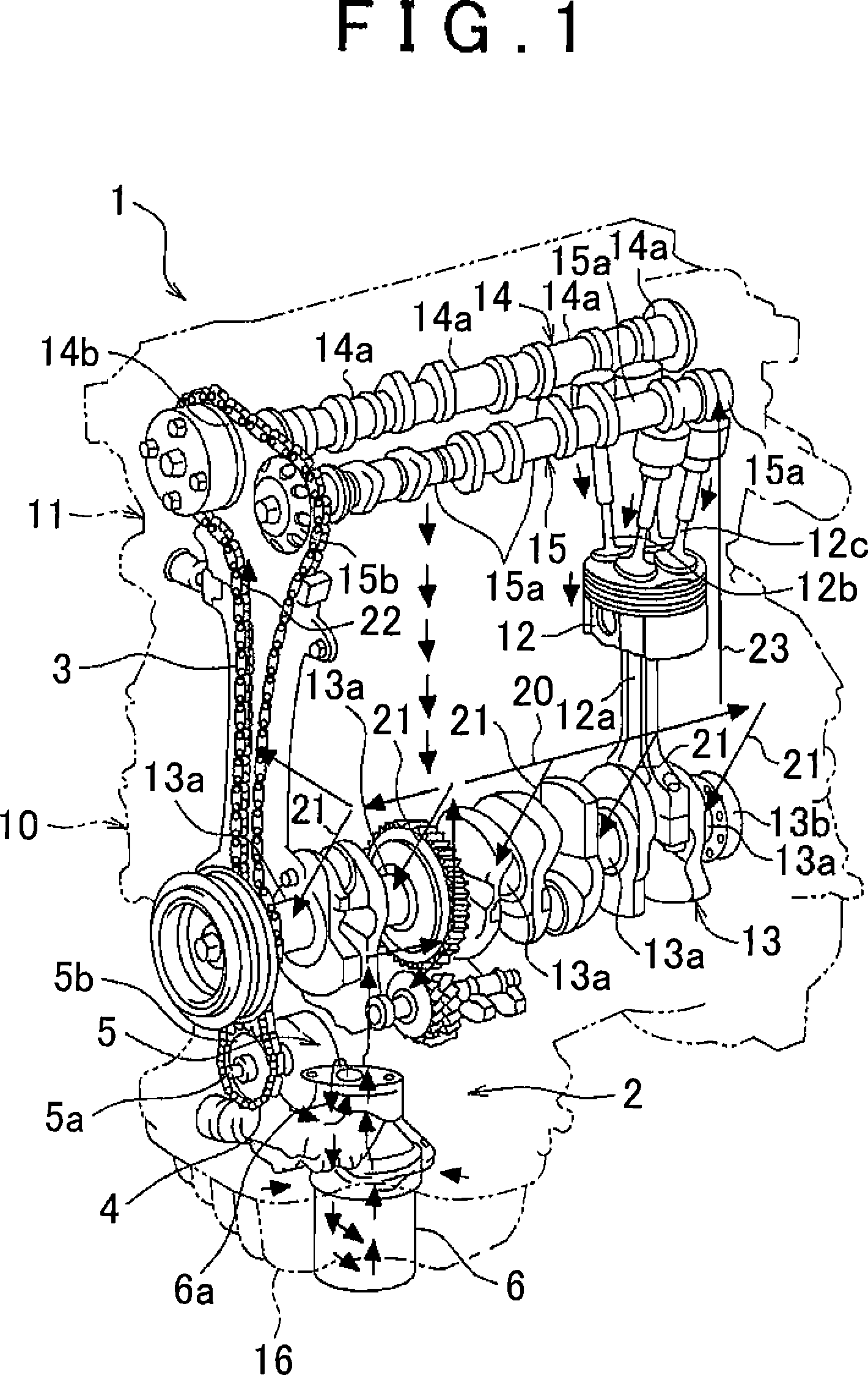

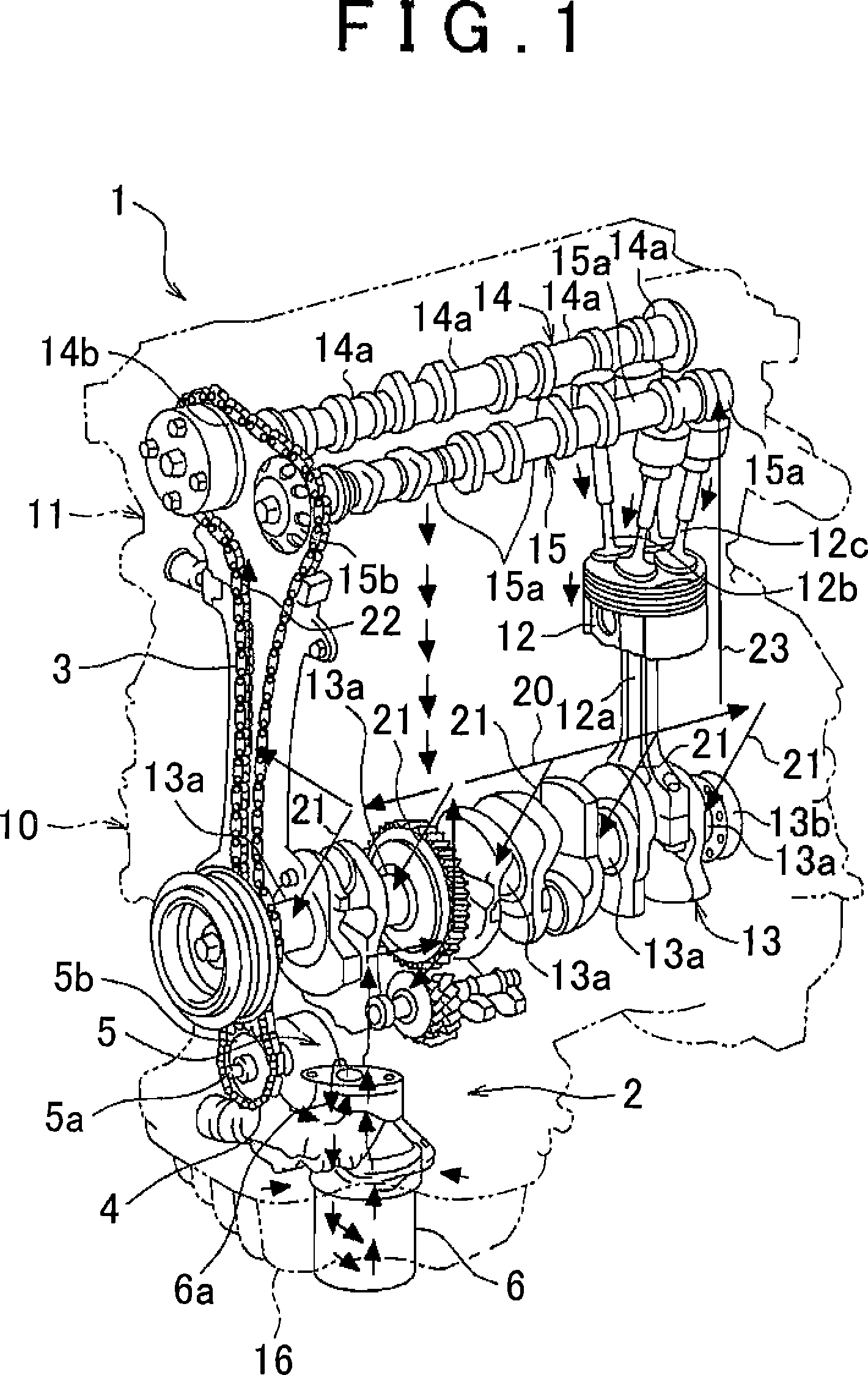

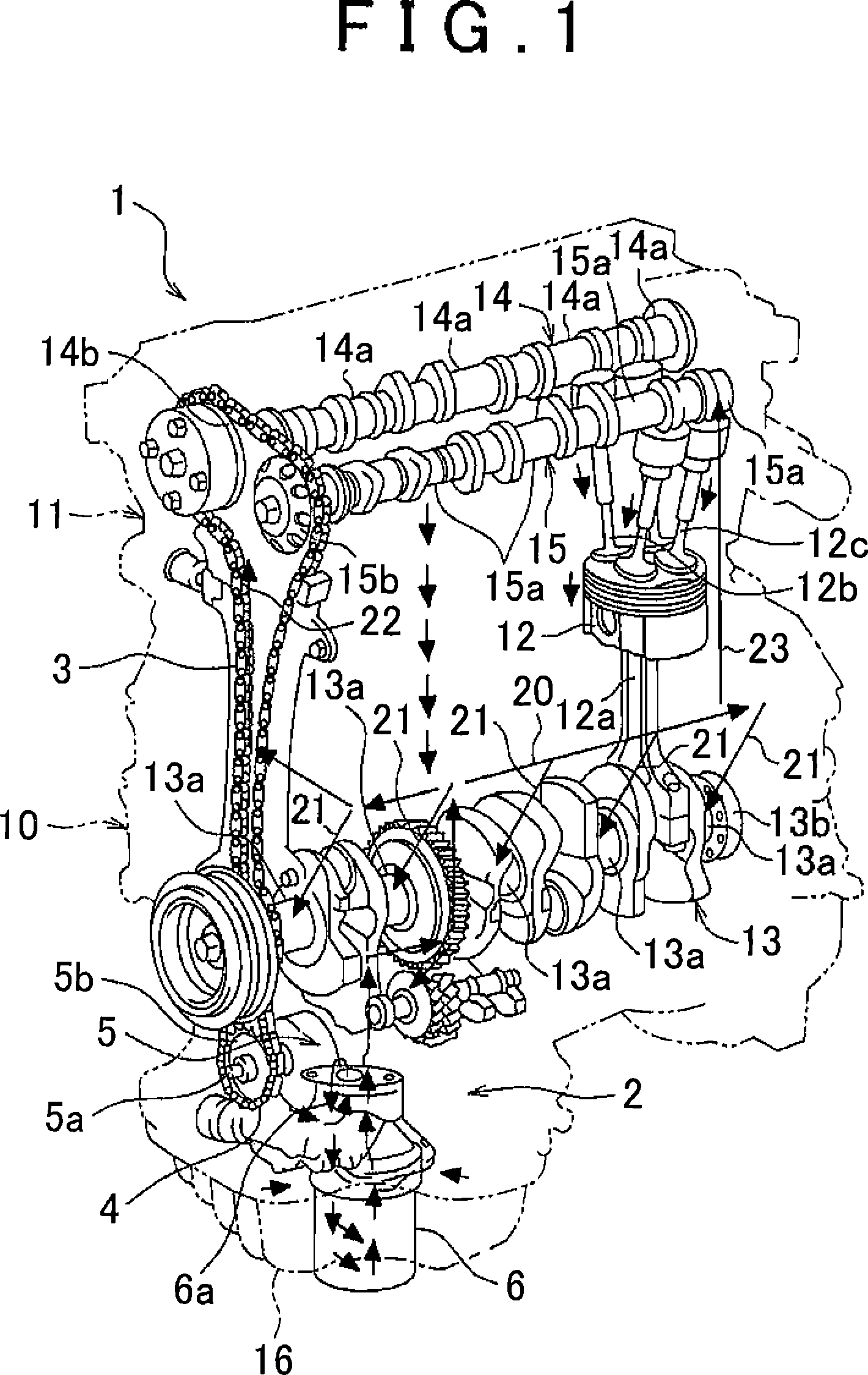

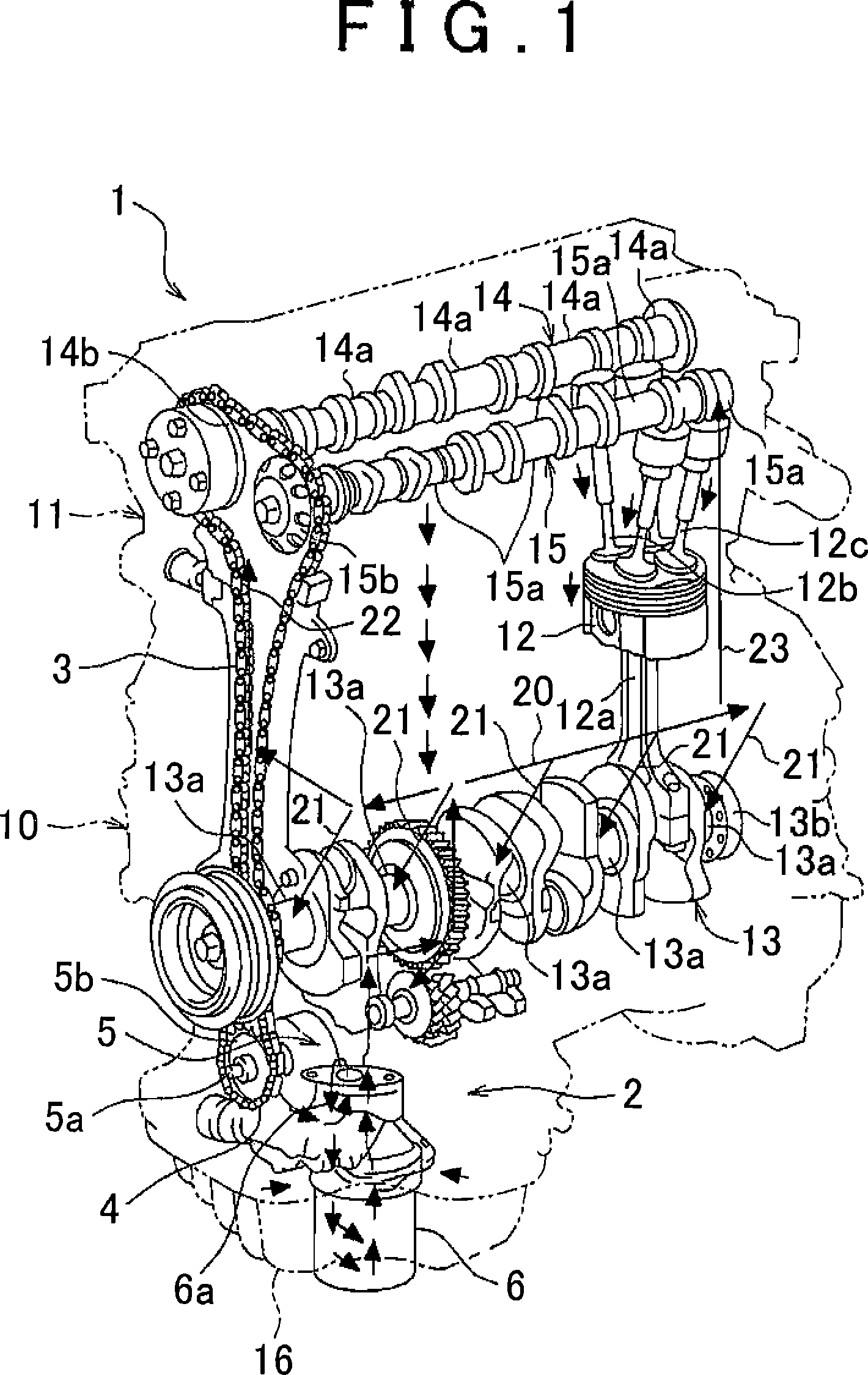

Die vorliegende Erfindung betrifft eine verstellbare Ölpumpe und insbesondere eine verstellbare Ölpumpe, bei welcher ein Steueröldruck, der einem Verstellmechanismus zugeführt wird, durch ein Steuerventil vom elektronisch gesteuerten Typ geregelt wird. Als Ölpumpe für eine Kraftmaschine bzw. Maschine offenbart die offengelegte japanische Patentanmeldung Die vorstehend genannte Ölpumpe umfasst einen Einstellring, der den Außenrotor in drehbarer Weise von einem Umfang im Gehäuse hält, wobei, wenn der Einstellring durch das Aufbringen von Öldruck, der in einen unter Druck stehenden Raum im Gehäuse eingebracht wird, verschoben bzw. versetzt wird, die relativen Positionen des Innenrotors und des Außenrotors bezüglich des Ansauganschlusses und des Auslassanschlusses verändert werden. Es ist dementsprechend möglich, eine Fördermenge (eine so genannte Verdrängung, hiernach auch als Förder- bzw. Pumpenleistung bezeichnet) pro Rotation einer Eingangswelle zu verändern. Wie überdies in den Absätzen bis (andere Ausführungsform) sowie den Eine Flügelpumpe mit einer variablen Kapazität, die einen Pumpensteuerring aufweist, der bewegt werden kann, um die Kapazität der Pumpe zu ändern, wobei die Pumpe bei wenigstens zwei wählbaren Ausgleichsdrücken betrieben werden kann, ist Gegenstand der Ferner offenbart die Jedoch gibt es, wie bei der vorstehend beschriebenen anderen Ausführungsform, selbst wenn der Öldruck des Steuerraums durch das Steuerventil vom elektronisch gesteuerten Typ geregelt wird, um eine Größe der Kraft einzustellen, um den Einstellring zu verstellen bzw. zu verschieben, einen Fall, bei welchem der Förderdruck der Ölpumpe von einem Sollwert abweicht. Es gibt somit Raum zur Verbesserung der Steuerbarkeit des Förderdrucks und dergleichen durch Steuern der Pumpenleistung. In anderen Worten: Wenn die Verschiebung des Einstellrings durch Erhöhen eines Stroms zum Steuerventil einhergehend mit einer Zunahme der Maschinengeschwindigkeit, sowie durch Erhöhen des Steueröldrucks, welcher zugeführt werden soll, um beispielsweise eine übermäßige Zunahme des Förderdrucks zu unterbinden, erhöht wird, kommt es vor, dass der Pumpenförderdruck abrupt während der Erhöhung des Stroms verringert wird und somit der Förderdruck nicht auf den Solldruck gesteuert werden kann. Als Ergebnis von Experimenten und ernsthaften Nachforschungen für die Ursache einer derart abrupten Änderung des Förderdrucks haben die Erfinder herausgefunden, dass Öl, das beispielsweise aus dem unter Druck stehenden Raum, einer Pumpenbetriebskammer oder dergleichen austritt in den Steuerraum im Gehäuse gelangt, auf welchen der Steueröldruck aufgebracht wird, und dass der Öldruck unter dem Einfluss des ausgetretenen Öls abrupt verändert wird. Dementsprechend wird der Einstellring abrupt verschoben. Die vorliegende Erfindung schafft eine verstellbare Ölpumpe, die beispielsweise in einer Maschine installiert ist, und die Steuerbarkeit verbessern kann, wenn ein Verstellmechanismus durch einen Steueröldruck betätigt wird, der von einem Steuerventil zugeführt wird. In der vorliegenden Erfindung ist ein kleines Loch, welches Öldruck aus dem Steuerraum (der Öldruckkammer) im Gehäuse der Ölpumpe ablässt bzw. entspannt vorgesehen, um das eingedrungene Öl in geeigneter Weise abzuführen. Dementsprechend kann eine abrupte Änderung des Öldrucks unterdrückt werden. Genauer gesagt umfasst eine verstellbare Ölpumpe gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung: einen Verstellmechanismus, der eine Fördermenge pro Rotation einer Eingangswelle ändern kann. Der Verstellmechanismus umfasst ein Pumpengehäuse, eine Öldruckkammer, die in dem Pumpengehäuse angeordnet ist, sowie ein Kapazitäts- bzw. Förderleistungseinstellelement, das durch Öldruck von der Öldruckkammer verstellt wird. Das Förderleistungseinstellelement ist derart ausgestaltet, dass es betätigt wird, wenn es einen Öldruck empfängt, der der Öldruckkammer von einem Steuerventil zugeführt wird. Das Pumpengehäuse hat ein Ölauslassloch, das sich der Öldruckkammer zugewandt öffnet und einen Wandabschnitt des Pumpengehäuses durchdringt, um Öl teilweise abzulassen. Bei der Ölpumpe gemäß dem vorstehenden Aspekt neigen der Förderdruck sowie der Förderdurchsatz dazu, einhergehend mit einer Zunahme der Drehzahl der Eingangswelle anzusteigen. Da jedoch der Öldruck der Öldruckkammer im Pumpengehäuse durch das Steuerventil geregelt wird und der Verstellmechanismus dann betätigt wird, um die Fördermenge (Pumpenleistung) pro Rotation der Eingangswelle zu verringern, ist es möglich, den Anstieg des Förderdrucks zu unterbinden. Wenn der Steueröldruck vom Steuerventil in einem Umfang erhöht wird, bei welchem der Förderdruck eine Neigung zeigt, zuzunehmen, wie vorstehend beschrieben ist, besteht hier die Möglichkeit, dass der Öldruck der Öldruckkammer abrupt aufgrund des Einflusses des Öls, welches aus dem Auslassanschluss, einer Pumpenbetriebskammer oder dergleichen in die Öldruckkammer gelangt, zunimmt. Gemäß dem vorstehend beschriebenen Aspekt jedoch wird das Öl teilweise über das Ölauslassloch, das sich der Öldruckkammer zugewandt öffnet, ausgegeben, so dass es möglich ist, eine abrupte Änderung des Öldrucks zu unterdrücken. Dementsprechend ist es möglich, eine abrupte Betätigung des Einstellrings zu unterbinden, die durch die abrupte Änderung des Öldrucks der Öldruckkammer verursacht würde, um somit die Steuerbarkeit der Fördermenge und des Förderdrucks zu verbessern. Wenn die Ölpumpe in der Maschine installiert ist, wird die Steuerbarkeit des Öldrucks in der Hauptgalerie der Maschine verbessert, so dass die Ölpumpe zum Aufrechterhalten einer vorteilhaften Schmierleistung beitragen kann. Bei dem vorstehend beschriebenen Aspekt kann ein Hochdruckraum, zu welchem ein Pumpenförderdruck geführt wird, innerhalb des Pumpengehäuses und angrenzend an die Öldruckkammer ausgebildet sein, und ein Dichtungsabschnitt zwischen dem Hochdruckraum und der Öldruckkammer kann sich entlang einer Innenfläche des Wandabschnitts des Pumpengehäuses mit einer Betätigung des Verstellmechanismus bewegen. In diesem Fall ist der Dichtungsabschnitt zwischen dem Hochdruckraum und der Öldruckkammer derart ausgestaltet, um sich entlang des Wandabschnitts des Gehäuses zu bewegen. Dementsprechend kann Öl leicht über den Dichtungsabschnitt vom an diese angrenzenden Hochdruckraum in die Öldruckkammer gelangen. Dementsprechend wird ein Effekt der Erfindung, wonach das Problem unterdrückt wird, indem Öl wie vorstehend beschrieben teilweise aus der Öldruckkammer ausgebracht wird, besonders nützlich. Verschiedene Anordnungen der Ölpumpe können für die Ölpumpe gemäß dem vorstehend beschriebenen Aspekt in Betracht kommen, beispielsweise eine Zahnradölpumpe, eine Flügelpumpe, eine Kolbenpumpe und dergleichen. Die Ölpumpe gemäß dem vorstehend beschriebenen Aspekt kann jedoch eine Zahnringpumpe sein und beispielsweise einen Antriebsrotor bzw. Innenrotor mit Außenverzahnung, der durch die Eingangswelle gedreht wird, und einen Abtriebsrotor bzw. Außenrotor mit Innenverzahnung, der für eine Rotation mit dem Antriebsmotor kämmt, umfassen. In diesem Fall kann der Verstellmechanismus ein ringförmiges Halteelement als das Förderleistungseinstellelement haben, das den Abtriebsrotor in drehbarer Weise von einem Umfang hält, und kann die Fördermenge verändern, indem das Halteelement verschoben wird, wenn das Halteelement den Steueröldruck, der der Öldruckkammer zugeführt wird, empfängt, und eine Relativposition des Halteelements bezüglich eines Ansauganschlusses und Auslassanschlusses, welche im Pumpengehäuse ausgebildet sind, verändert wird. Wie vorstehend beschrieben ist, neigt, wenn die Zahnringpumpe als Ölpumpe verwendet wird, eine Menge an Öl, das von einer Betriebskammer zwischen dem Antriebsrotor bzw. Innenrotor und dem Abtriebsrotor bzw. Außenrotor in die Öldruckkammer des Verstellmechanismus gelangt, dazu, zuzunehmen. Dementsprechend wird der ein Effekt der Erfindung, wonach das Problem unterdrückt wird, indem Öl wie vorstehend beschrieben teilweise aus der Öldruckkammer ausgebracht wird, besonders nützlich. Wenn zudem die Ölpumpe gemäß dem vorstehenden Aspekt in der Maschine installiert ist, kann das Ölauslassloch mit Ölführungsleitungen verbunden sein, um das Öl einem bestimmten Schmierabschnitt der Maschine zuzuführen. Dementsprechend kann das aus der Öldruckkammer austretende Öl der Ölpumpe verwendet werden, um die Maschine effektiv zu schmieren. In diesem Fall kann ein Drosselabschnitt in der Mitte der Ölführungsleitung ausgebildet sein. Da die Fördermenge bzw. der Durchsatz des Öls, das aus dem Ölauslassloch austritt, durch eine derartige Konfiguration eingestellt werden kann, ist es möglich, den Einfluss einer möglichen Schwankung der Größe des Ölauslasslochs während des Herstellungsprozesses zu verringern, und somit eine geeignete Ölauslassmenge einzustellen. Dies ist besonders nützlich, wenn die Steuerbarkeit des Verstellmechanismus verbessert wird. Alternativ ist es möglich, dass Öl aus dem Ölauslassloch dem Schmierabschnitt in der Nähe der Ölpumpe zuzuführen. Wenn beispielsweise das Öl der Kette zum Antreiben der Ölpumpe zugeführt wird, kann das Ölauslassloch eine kegelförmige Gestalt haben, deren Querschnitt, sich von einem Öffnungsende, das der Öldruckkammer zugewandt ist, entfernend, allmählich abnimmt. Zudem kann das Ölauslassloch derart ausgestaltet sein, dass das Öl aus dem Ölauslassloch dem Schmierabschnitt zugeführt wird. Es ist dementsprechend möglich, das Öl intensiv auf die Kette und dergleichen zu sprühen. Wenn dagegen das Öl einer Mehrzahl von Schmierabschnitten in der Nähe der Ölpumpe zugeführt werden soll, kann das Ölauslassloch eine sich nach oben aufweitende Form haben, deren Querschnitt, sich von einem Öffnungsende, das der Öldruckkammer zugewandt ist, entfernend, allmählich zunimmt. Zudem kann das Ölauslassloch derart ausgestaltet sein, dass das Öl aus dem Ölauslassloch den Schmierabschnitten zugeführt werden kann. Es ist somit möglich, dass Öl einer Mehrzahl von Schmierabschnitten (nicht nur der Kette sondern beispielsweise auch einem Pumpenzahnrad und dergleichen) durch Aufspritzen des Öls aus dem Ölauslassloch in einem weiten Bereich zuzuführen. Bei der verstellbaren Ölpumpe gemäß dem Aspekt der vorliegenden Erfindung ist das Ölauslassloch, das sich der Öldruckkammer zum Betätigen des Verstellmechanismus zugewandt öffnet und den Wandabschnitt des Pumpengehäuses durchdringt, vorgesehen, um Öl, das in die Öldruckkammer gelangt in einer geeigneten teilweise Menge auszulassen. Es ist somit möglich, die abrupte Betätigung des Verstellmechanismus zu unterdrücken, die durch die abrupte Änderung des Öldrucks in der Öldruckkammer verursacht werden kann, und somit die Steuerbarkeit der Fördermenge und des Förderdrucks der Ölpumpe zu verbessern. Wenn die Ölpumpe in der Maschine installiert ist, ist es zusätzlich möglich, die Steuerbarkeit des Öldrucks der Hauptgalerie der Maschine zu verbessern und somit zur Aufrechterhaltung einer bevorzugten Schmierleistung beizutragen. Die Merkmale und Vorteile sowie die technische und wirtschaftliche Bedeutung beispielhafter Ausführungsformen der Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beigefügte Zeichnung beschrieben, in der gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente bezeichnen; hierbei zeigt: Nachfolgend wird eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bezugnehmend auf die Zeichnungen beschrieben. Obgleich diese Ausführungsform für den Fall beschrieben wird, bei welchem die vorliegende Erfindung bei einem Ölzufuhrsystem 2 eines Vierzylinder-Benzinmotors 1 eines Fahrzeugs zur Anwendung kommt, ist die Ausführungsform hierauf nicht beschränkt. Die Beschreibung dieser Ausführungsform ist lediglich beispielhaft und nicht dazu gedacht, den Aufbau oder die Anwendung der vorliegenden Erfindung einzuschränken. Wie durch die Doppelpunktstrichlinie (phantom line) in Nockenwellen 14, 15 eines Ventilsystems zum Antreiben eines Einlassventils 12b und eines Auslassventils 12c für jeden Zylinder sind im Zylinderkopf 11 angeordnet. Ein Beispiel des Ventilsystems ist ein DOHC-Typ, der zwei Nockenwellen 14, 15 für eine Einlassseite und eine Auslassseite umfasst, wobei die Nockenwellen 14, 15 im Beispiel der Zeichnung drehbar an fünf Nockenzapfen 14a, 15a durch den Zylinderkopf 11 gelagert sind. Die beiden Nockenwellen 14, 15 drehen synchron mit der Kurbelwelle 13 um das Einlassventil 12b und das Auslassventil 12c zu öffnen und zu schließen. Genauer gesagt sind, während ein (nicht dargestelltes) Kurbelwellenzahnrad am vorderen Ende der Kurbelwelle 13 (linkes Ende in Zudem ist ein (nicht dargestelltes) Zahnrad zum Antreiben einer Ölpumpe 5 angrenzend an eine Rückseite des Kurbelwellenzahnrades angeordnet. In anderen Worten: Die Ölpumpe 5 ist unter dem vorderen Ende der Kurbelwelle 13 angeordnet, ein Pumpenzahnrad 5b ist an einer Eingangswelle 5a desselben angeordnet, und eine Kette 4 ist zwischen dem Pumpenzahnrad 5b und dem Zahnrad der Kurbelwelle 13 aufgezogen. Wenn die Eingangswelle 5a durch eine Kraft von der Kurbewelle 13 gedreht wird, wird ein Motoröl (nachfolgend vereinfacht als Öl bezeichnet), das aus der Ölpumpe 5 ausgegeben wird, Schmierabschnitten, wie beispielsweise dem Kolben 12, dem Kurbelzapfen 13a, den Nockenzapfen 14a, 15a und dergleichen über das Ölzuführsystem 2 zugeführt. Das Ölzufuhrsystem 2 filtert das aus einer Ölwanne 16 durch die Betätigung der Ölpumpe 5 angesaugt Öl vermittels eines Ölfilters 6 und führt das Öl dann einer Hauptgalerie 20 zu. In anderen Worten, die Ölpumpe 5 saugt das Öl, das in der Ölwanne 16 bevorratet ist, über einen nicht dargestellten Ölabscheider an, gibt das Öl über den Auslassanschluss 50e siehe Die Hauptgalerie 20 ist derart ausgestaltet, dass sie beispielsweise in einer Richtung einer Zylinderbank im Zylinderblock 10 verläuft und verteilt das von der Ölpumpe 5 zugeführt Öl an die Schmierabschnitte und dergleichen durch mehrere Zweigölleitungen 21 bis 23. In dem in der Zeichnung dargestellten Beispiel wird das Öl den Nockenzapfen 13a durch die Zweigleitungen 21 zugeführt, die in gleichen Abständen in Längsrichtung der Hauptgalerie 20 abzweigend angeordnet sind und sich nach unten erstrecken. Zusätzlich wird das Öl den Nockenzapfen 14a, 15a des Zylinderkopfs 11 und dergleichen durch die Zweigölleitungen 22, 23 zugeführt, die von beiden Enden der Hauptgalerie 20 nach oben ragen. Nachfolgend erfolgt eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus der Ölpumpe 5 bezugnehmend auf Das Gehäuse 50 besteht gänzlich aus einer dicken Platte und hat eine ovale Gestalt, die, in Draufsicht, gesehen von einer Rückseite der Maschine, wie in Der konkave Abschnitt 50c haust den Antriebsrotor bzw. Innenrotor 51, den Abtriebsrotor bzw. Außenrotor 52, den Einstellring 53 und dergleichen (nachfolgend als konkaver Gehäuseabschnitt 50c bezeichnet), und wird durch eine (nicht dargestellt) Abdeckung verschlossen, die das Gehäuse 50 von hinten überlappt. Zudem ist eine Durchgangsöffnung mit einem kreisförmigen Querschnitt (nicht dargestellt) an einer Stelle im konkaven Gehäuseabschnitt 50c ausgebildet, die etwas nach rechts von der Mitte versetzt ist, und die Eingangswelle 5a, die durch diese eingefügt ist, erstreckt sich nach vorne. Während das Pumpenzahnrad 5b, um welches die Kette 4 gewunden ist, am vorderen Ende der Eingangswelle 5a angebracht ist, die zur Vorderseite des Gehäuses 50 ragt, durchdringt ein hinteres Ende der Eingangswelle 5a eine Mitte des Antriebsrotors 51 und ist beispielsweise keilgepasst. Der Antriebsrotor 51 hat an seiner Außenumfangsfläche eine Außenverzahnung bzw. eine Mehrzahl äußerer Zähne 51a (11 Zähne im Beispiel der Zeichnung) mit einer Trochoidkurve oder einer Kurve, die ähnlich einer Trochoidkurve ist (beispielsweise einer Evolventenkurve oder einer Zykloidkurve). Der Abtriebsrotor 52 ist in einem ringförmigen Raum ausgebildet und hat an seiner Innenumfangsfläche eine Innenverzahnung bzw. eine Mehrzahl innerer Zähne 52a, deren Anzahl um eins größer ist als die der Außenverzahnung 51a des Antriebsrotors 51 (12 Zähne im Beispiel der Zeichnung), und kämmt mit dieser. Eine Mitte des Abtriebsrotors 52 ist bezüglich der Mitte des Antriebsrotors 51 um einen vorgegebenen Betrag exzentrisch und die Außenverzahnung bzw. die äußeren Zähne 51a des Antriebsrotors 51 kämmen mit der Innenverzahnung bzw. den inneren Zähnen 52a des Abtriebsrotors 52 auf einer exzentrischen Seite (obere linke Seite in Zudem ist der Abtriebsrotor 52 gleitend aufgenommen und durch einen ringförmigen Hauptkörperabschnitt 53a des Einstellrings 53 gelagert. In diesem Beispiel ist der Einstellring 53 integral mit zwei Ausbauchungsabschnitten 53b, 53c, die zu einer Außenseite in Radialrichtung über einen vorgegebenen Winkelbereich in Umfangsrichtung (etwa 50° in dem Beispiel der Zeichnung) von einem Umfang des Hauptkörperabschnitts 53a ausbauchen; einem Armabschnitt 53d, der sich lang zur Außenseite in Radialrichtung erstreckt; und einem gering vorstehenden Abschnitt 53e ausgestaltet. Der Einstellring 53 wird nachfolgend im Detail beschrieben. Bei dieser Ausführungsform wird durch den Antriebsrotor 51 und den Abtriebsrotor 52, die vom Einstellring 53 wie vorstehend beschrieben gehalten werden, eine Trochoidpumpe mit 11 „Buckeln” und 12 „Zwischenräumen” gebildet, und mehrere Betriebskammern R, die in Umfangsrichtung angeordnet sind, sind zwischen jedem Paar kämmender Zähne im ringförmigen Raum zwischen den beiden Rotoren 51, 52 ausgebildet. Ein jeder der Betriebsräume R erhöht und verringert seine Kapazität durch Bewegung entlang des Umfangs des Antriebsrotors 51 verbunden mit der Rotation der beiden Rotoren 51, 52. In anderen Worten: Die Kapazität der Betriebskammer R nimmt allmählich entlang der Rotation der beiden Rotoren 51, 52 in einem Bereich von etwa 180° von einer Position, an welcher die Zähne der beiden Rotoren 51, 52 miteinander kämmen, in einer Rotorrotationsrichtung, die durch einen Pfeil in der Zeichnung dargestellt ist (unterer linker Bereich in Das Gehäuse 50 und die Abdeckung sind mit einem Ansauganschluss und einem Auslassanschluss ausgebildet, die jeweils dem Ansaugbereich und dem Auslassbereich entsprechen. Obgleich In der Zeichnung ist der Ansauganschluss 50d an der unteren linken Seite des Gehäuses 50 angeordnet, mit dem Ansauganschluss der nicht dargestellten Abdeckung verbunden, und darüber hinaus mit einer Ansaugleitung des Ölabscheiders durch den Ansauganschluss verbunden. Der Auslassanschluss 50e ist dagegen an einer oberen rechten Seite des Gehäuses 50 angeordnet, mit dem Auslassanschluss der nicht dargestellten Abdeckung verbunden, erstreckt sich in der Zeichnung nach rechts, um dem Vorsprungsabschnitt 50a des Gehäuses 50 zu entsprechen, und erreicht die Verbindungsleitung 6a, die zum Ölfilter 6 führt. In der Ölpumpe 5 mit dem vorstehend beschriebenen Aufbau kämmen, wenn sich die Eingangswelle 5a durch die Kraft von der Kurbelwelle 13, die zunächst auf das Pumpenzahnrad 5b übertragen wird, dreht, der Antriebsrotor 51 und der Abtriebsrotor 52 miteinander, so dass sie drehen, die Betriebskammern R, die zwischen selben ausgebildet sind, saugen das Öl vom Ansauganschluss 50d an, und das Öl wird unter Druck gesetzt und über den Auslassanschluss 50e ausgegeben. Eine Strömungsrate bzw. Durchflussmenge des Öls, das wie vorstehend beschrieben ausgegeben wird, nimmt mit einer Zunahme der Drehzahl der Ölpumpe 5 (Drehzahl der Eingangswelle 5a) zu, das bedeutet mit der Maschinendrehzahl. Dementsprechend ist es, selbst wenn eine Menge des Öls, das den Schmierabschnitten, beispielsweise dem Kurbelzapfen 13a und dergleichen, zugeführt wird, in einem Hochgeschwindigkeitsbereich der Maschine 1 zunimmt, möglich, einen Öldruck der Hauptgalerie 20 auf einem Wert zu halten, der gleich oder größer ist, als ein vorgegebener Wert, und somit das Öl in geeigneter Weise an die Schmierabschnitte zu verteilen. Die Ölpumpe 5 dieser Ausführungsform umfasst einen variablen Verstellmechanismus, der die Menge des Öls verändern kann, die pro Rotation des Antriebsrotors 51 ausgegeben wird, das bedeutet, die Pumpenleistung. Bei dieser Ausführungsform wird der Verstellring 53 hauptsächlich durch den Öldruck (Förderdruck) verstellt, der vom Auslassanschluss 50e zugeführt wird, und die Relativpositionen des Antriebsrotors 51 und des Abtriebsrotors 52 zum Ansauganschluss 50d und zum Auslassanschluss 50e werden verändert, um die Durchflussmenge des Öls, das pro Rotation angesaugt und ausgegeben wird, zu verändern. Genauer gesagt wirkt, wie in In anderen Worten: Die Ausbauchungsabschnitte 53b, 53c des Einstellrings 53 haben jeweils eine gekrümmte ovale Rahmenform und nehmen die Führungsstifte 55, 56 entsprechend auf, die von der Bodenfläche des konkaven Gehäuseabschnitts 50c im Gehäuse 50 vorstehend ausgebildet sind. Die Führungsstifte 55, 56 stehen jeweils mit Innenumfangsflächen der rahmenförmigen Ausbauchungsabschnitte 53b, 53c in Kontakt und gleiten in Längsrichtung derselben, um eine Verschiebungskurve des Einstellrings 53 zu definieren. Der Einstellring 53, der durch die Führungsstifte 55, 56 geführt und wie vorstehend beschrieben verstellt wird, teilt die Innenseite des konkaven Gehäuseabschnitts 50c in einen Hochdruckraum TH auf der oberen rechten Seite der Zeichnung und einen Niederdruckraum TL auf der unteren linken Seite derselben, und wird durch das Aufnehmen von Öldruck des Hochdruckraums TH betätigt. Genauer gesagt ist im konkaven Gehäuseabschnitt 50c des Gehäuses der Hochdruckraum TH in einem Bereich ausgebildet, der vom Umfang des Ausbauchungsabschnitts 53c des Einstellrings 53, und einem Wandabschnitt des Gehäuses 50 umgeben ist, und in dem ein Ölfluss durch erste und zweite Dichtungselemente 57, 58 beschränkt ist. Eine Öffnung des Auslassanschlusses 50e ist dem Hochdruckraum TH teilweise zugewandt. Der Förderdruck der Ölpumpe 5 wird zum Hochdruckraum TH geführt und wirkt auf eine Umfangsfläche des Einstellrings 53. Da daneben grundsätzlich ein Atmosphärendruck auf den Niederdruckraum TL wirkt, mit welchem der Ansauganschluss 50d verbunden ist, wird der Einstellring 53 durch den Öldruck vom Hochdruckraum TH gezwungen, sich in der Zeichnung gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Wie vorstehend beschrieben ist, erfährt der Einstellring 53 eine Federkraft von der Schraubenfeder 54, die wie vorstehend beschrieben auf den Armabschnitt 53d wirkt, wird somit im Uhrzeigersinn gedrückt und hauptsächlich durch die Druckkraft derselben und dergleichen versetzt. Wenn die Maschinendrehzahl niedrig ist, beispielsweise während des Leerlaufs und dergleichen, wird der Einstellring 53 durch die Federkraft der Schraubenfeder 54 auf eine maximale Versatzposition in Wenn die Maschinendrehzahl aus diesem Zustand zunimmt, neigt auch der Förderdruck dazu, mit der Zunahme der Fördermenge des Öls anzusteigen. Somit erfährt der Einstellring 53 den Öldruck des Hochdruckraums TH und wird gegen den Uhrzeigersinn gegen die Federkraft der Schraubenfeder 54 verschoben. Die Pumpenleistung wird somit verringert und die Zunahme der Fördermenge und des Förderdrucks wird selbst bei hoher Geschwindigkeit verringert. Wenn der Einstellring 53 in eine Position minimaler Kapazität verbracht wird, wie in Darüber hinaus ist, bei dieser Ausführungsform, das Gehäuse 50, wie in den Genauer gesagt ist das zweite Dichtungselement 58 am Umfang des Einstellrings 53 im Wesentlichen in der Mitte der beiden Ausbauchungsabschnitten 53b, 53c angeordnet und berührt gleitend eine Innenfläche des Wandabschnitts des Gehäuses 50, welches den konkaven Gehäuseabschnitt 50c umgibt. Das zweite Dichtungselement 58 ist ein Dichtungsabschnitt zwischen dem Hochdruckraum TH und dem Steuerraum TC und bewegt sich entlang der Innenfläche des Wandabschnitts des Gehäuses 50 entsprechend der Verschiebung des Einstellrings 53 wie vorstehend beschrieben ist. In ähnlicher Weise ist ein drittes Dichtungselement 59 an einer Spitze des Armabschnitts 53d des Einstellrings 53 angeordnet und berührt die entgegengesetzte Innenwand des Wandabschnitts des Gehäuses 50 gleitend. Das zweite und dritte Dichtungselement 58, 59 sowie das erste Dichtungselement 57 haben eine Abmessung, die vergleichbar mit einer Dicke des Einstellrings 53 ist (eine Abmessung in eine senkrechte Richtung der Seiten der Wie vorstehend beschrieben ist, ist im konkaven Gehäuseabschnitt 50c des Gehäuses 50 der Steuerraum TC in einem Bereich ausgebildet, der vom Umfang des Einstellrings 53 (genauer gesagt dem Umfang des Ausbauchungsabschnitts 53b), dem Armabschnitt 53d und dem Wandabschnitt des Gehäuses 50, das den Umfang des Einstellrings 53 und dem Armabschnitt 53d gegenüberliegt, umgeben ist, und in welchem der Fluss des Öls durch das zweite und dritte Dichtungselement 58, 59 beschränkt wird. Der Steueröldruck wird dann vom OCV 60 durch eine Steuerölleitung 61 aufgebracht, die zur Bodenfläche des konkaven Gehäuseabschnitts 50c im Steuerraum TC öffnet. Genauer gesagt öffnet ein Ende der Steuerölleitung 61 als kreisförmiges Loch 61a, das dem Steuerraum TC zugewandt ist, während ein anderes Ende desselben mit einem Steueranschluss 60a des OCV 60 in Verbindung steht. Das OCV 60 ändert eine Position einer Spule, wenn es ein Signal von einem nicht dargestellten Controller empfängt, und schaltet zwischen einem Zustand, in welchem das Öl vom Zufuhranschluss 60b der Steuerölleitung 61 vom Steueranschluss 60a zugeführt wird, und einem Zustand, in welchem das von der Steuerölleitung 61 ausgegebene Öl vom Steueranschluss 60a aufgenommen und aus einem Auslassanschluss 60c ausgegeben wird. Darüber hinaus wird im OCV 60, das beispielsweise als Linearmagnetventil ausgebildet ist, die Position der Spule kontinuierlich ansprechend auf das Signal vom Controller verändert, und ein Druck des Öls, das wie vorstehend beschrieben vom Steueranschluss 60a zur Steuerölleitung 61 geliefert wird, kann linear erhöht oder verringert werden. Beispielsweise ist es, wenn der Einstellring 53 entsprechend der Zunahme der Maschinendrehzahl wie vorstehend beschrieben gegen den Uhrzeigersinn in Wenn daneben der Steueröldruck, der dem Steuerraum TC zugeführt wird, durch das Steuern des OCV 60 verringert wird, ist es möglich, zu verhindern, dass der Einstellring 53 gegen den Uhrzeigersinn verschoben wird. Dies kann die Steuerbarkeit der Pumpenleistung verbessern. Es sei angemerkt, dass, obgleich in dieser Ausführungsform eine Zweigleitung 6b in der Mitte der Verbindungsleitung 6a vom Auslassanschluss 50e der Ölpumpe 5 zum Ölfilter 6 verbunden ist, um dem OCV 60 das Öl zuzuführen, wie in den Bei der verstellbaren Ölpumpe gemäß dieser Ausführungsform trat, selbst wenn die Versatzgröße des Einstellrings 53 unter Verwendung des OVC 60 vom elektronisch gesteuerten Typ, wie vorstehend beschrieben, gesteuert wurde, ein Fall auf, wonach eine Schwankung der Pumpenleistung die beabsichtigte Steuerung des Förderdrucks verhindert hat. Dieses Problem wird nachfolgend bezugnehmend auf Wenn der Steuerstrom aus dem vorstehend genannten Zustand erhöht wird, wird der Steueröldruck vom OCV 60 zum Steuerraum TC erhöht und die Kraft zum Unterstützen der Verschiebung des Einstellrings 53 wird auch wie vorstehend beschrieben erhöht. Zu diesem Zeitpunkt tritt, als ein Beispiel, das durch eine durchgezogene Linie P in dem Graph dargestellt ist, ein Phänomen auf, wonach der Pumpenförderdruck abrupt während einer leichten Zunahme des Steuerstroms verringert wird (a nach bA in dem Beispiel der Zeichnung). Nach diesem Phänomen wird der Förderdruck allmählich verringert bis der Steuerstrom auf cA erhöht ist, und wird bei etwa 150 kPa stabilisiert. Wie vorstehend beschrieben ist, wird der Pumpenförderdruck nicht linear bezüglich der Änderung des Steuerstroms des OCV 60 geändert, sondern wird abrupt zu einem bestimmten Zeitpunkt verändert. Zusätzlich kann, da der Stromwert, bei dem eine derartige Änderung auftritt, nicht konstant ist, und die Größe der Änderung des Förderdrucks schwankt, der Förderdruck nicht mit hoher Genauigkeit gesteuert werden. In anderen Worten: Tatsächlich ist die Genauigkeit der Fördersteuerung der Ölpumpe 5 trotz der elektronischen Steuerung des OCV 60 nicht hoch. Als Ergebnis von Experimenten und ernsthaften Nachforschungen nach der Ursache für eine derartige abrupte Änderung des Förderdrucks haben die Erfinder herausgefunden, dass das aus dem angrenzenden Hochdruckraum TH, den Betriebskammern R oder dergleichen ausgetretene Öl in den Kontrollraum TC gelangt, auf den der Steueröldruck aufgebracht wird, und dass der Öldruck des Steuerraums TC unter diesem Einfluss abrupt verändert wird. Hierauf basierend haben die Erfinder ein kleines Loch (nachfolgend als Ölauslassloch 62 bezeichnet) vorgesehen, um das Öl aus dem Steuerraum TC im Gehäuse 50 geeignet abzuführen, um die abrupte Änderung des Öldrucks zu unterdrücken. Genauer gesagt öffnet, wie in den Wie schematisch in Es sei angemerkt, dass nur eine der Ölführungsleitungen 63, 64 vorgesehen sein kann, oder, dass drei oder mehr Ölführungsleitungen vorgesehen sein können, um das Öl den anderen Schmierabschnitten zuzuführen. Wenn zudem ein Drosselabschnitt in der Mitte der Ölführungsleitungen 63, 64 angeordnet ist, um die Durchflussmenge des Öls einzustellen, kann der Einfluss einer Variation der Größe des Ölauslasslochs 62 verringert werden, und das vom Steuerraum TC abgeführte Öl kann, wie vorstehend beschrieben, auf eine bevorzugte Menge eingestellt werden. Wie bisher beschrieben worden ist, wird bei der verstellbaren Ölpumpe 5 gemäß dieser Ausführungsform der Steueröldruck auf den Einstellring 53 aufgebracht, das Ölauslassloch 62 öffnet zum Steuerraum TC, der die Kraft zum Unterstützen der Verschiebung des Einstellrings 53 unterstützt, und das Öl wird in geeigneter Weise aus dem Ölauslassloch 62 ausgebracht. Es ist dementsprechend möglich, den Einfluss des Öls, das beispielsweise aus dem Hochdruckraum TH in den Steuerraum TC gelangt, zu unterdrücken, um eine abrupte Betätigung des Einstellrings 53 zu unterbinden, die durch die abrupte Änderung des Öldrucks des Steuerraums TC verursacht wird, und die Steuerbarkeit der Fördermenge und des Förderdrucks der Ölpumpe 5 zu verbessern. In anderen Worten: Wie durch eine durchgezogene Linie A in Zudem wird bei dieser Ausführungsform eine Zahnringpumpe als Ölpumpe 5 verwendet. Der Hochdruckraum TH ist angrenzend an den Steuerraum TC im Gehäuse 50 ausgebildet und das zweite Dichtungselement 58 zwischen diesen bewegt sich entlang der Innenwand des Wandabschnitts des Gehäuses 50 mit dem Verschieben des Einstellrings 53. Da das Öl bei einem derartigen Aufbau leicht in den Steuerraum TC gelangen kann, ist ein Effekt zum Unterbinden der Schwankung des Öldrucks durch teilweises Abführen des Öls, wie vorstehend beschrieben, besonders vorteilhaft. Wie darüber hinaus vorstehend bezugnehmend auf Nachfolgend wird ein Aufbau der Ölpumpe 5 gemäß einer zweiten Ausführungsform beschrieben. Da der Aufbau der Ölpumpe 5 in dieser Ausführungsform sich von der ersten Ausführungsform darin unterscheidet, dass das Ölauslassloch 62 eine andere Form hat, wird nur das Ölauslassloch 62 beschrieben. Die gleichen Bestandteile wie jene der ersten Ausführungsform werden durch die gleichen Bezugszeichen bezeichnet und nicht erneut beschrieben. Da sich das Ölauslassloch 62 zudem nur in seiner Form unterscheidet, hat es das gleiche Bezugszeichen. Wie durch eine gestrichelte Linie in Nachfolgend wird ein Aufbau der Ölpumpe 5 gemäß einer dritten Ausführungsform beschrieben. Wie die vorstehende Ausführungsform wird, da sich die Ölpumpe 5 dieser Ausführungsform von der ersten und zweiten Ausführungsform nur darin unterscheidet, dass das Ölauslassloch 62 eine andere Form hat, wird nur das Ölauslassloch 62 beschrieben und die Beschreibung der anderen Bestandteile wird nicht wiederholt. Wie schematisch durch eine gestrichelte Linie in Obgleich die vorstehende Beschreibung auf den Fall abstellt, bei welchem die vorliegende Erfindung als Ölpumpe 5 für einen Vierzylinder-Reihenbenzinmotor 1 in einem Automobil zur Anwendung kommt, ist die vorliegende Erfindung hierauf nicht beschränkt und kann anstelle der Anwendung bei einem Automobil auch bei einer Ölpumpe einer Maschine einer Anlage zur Anwendung kommen. Es ist unnötig zu erwähnen, dass die vorliegende Erfindung nicht auf die Zahl der Zylinder oder die Art der Maschine (beispielsweise ein V-Motor oder ein Boxermotor) beschränkt ist, und auch bei einer Ölpumpe Anwendung finden kann, die bei einem Dieselmotor zur Anwendung kommt, oder einer Ölpumpe bei einem Getriebe. Zudem ist bei jeder der vorstehenden Ausführungsformen der Steuerraum TC angrenzend an den Hochdruckraum TH angeordnet, zu welchem der Pumpenförderdruck im Gehäuse 50 der Ölpumpe 5 geführt wird, und das zweite Dichtungselement 58 zwischen diesen bewegt sich entlang der Innenwandfläche des Wandabschnitts des Gehäuses 50 entsprechend dem Verschieben des Einstellrings 53. Die vorliegende Erfindung ist hierauf jedoch nicht beschränkt. Ferner ist der Verstellmechanismus der Ölpumpe 5 der vorstehend beschriebenen Ausführungsformen nicht darauf beschränkt, den Einstellring 53, die Schraubenfeder 54 und dergleichen zu umfassen. Verschiedene Aufbauten können stattdessen in Erwägung gezogen werden. Die vorliegende Erfindung kann die Steuerbarkeit der Fördermenge und des Förderdrucks der verstellbaren Ölpumpe, die bei einer Maschine oder einem Getriebe angebracht ist, verbessern und unterstützt die Aufrechterhaltung der Schmierleistung der Maschine oder dergleichen. Die vorliegende Erfindung ist somit insbesondere von Vorteil, wenn sie beispielsweise bei einem Verbrennungsmotor für ein Auto Anwendung findet. Verstellbare Ölpumpe, aufweisend: einen Verstellmechanismus, der eine Fördermenge pro Rotation einer Eingangswelle (5a) ändern kann, wobei der Verstellmechanismus ein Pumpengehäuse (50), eine Öldruckkammer (TC), die in dem Pumpengehäuse angeordnet ist, sowie ein Förderleistungseinstellelement umfasst, das durch Öldruck von der Öldruckkammer verstellt wird, wobei das Förderleistungseinstellelement derart ausgestaltet ist, dass es betätigt wird, wenn es einen Steueröldruck empfängt, der der Öldruckkammer von einem Steuerventil (60) zugeführt wird, das Pumpengehäuse ein Ölauslassloch (62) hat, das sich der Öldruckkammer zugewandt öffnet und einen Wandabschnitt des Pumpengehäuses durchdringt, um Öl teilweise abzulassen. Verstellbare Ölpumpe, aufweisend: Verstellbare Ölpumpe nach Anspruch 1, wobei Verstellbare Ölpumpe nach Anspruch 1 oder 2, weiter aufweisend: Verstellbare Ölpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, weiter aufweisend: Verstellbare Ölpumpe nach Anspruch 4, wobei ein Drosselabschnitt in der Mitte der Ölführungsleitungen ausgebildet ist. Verstellbare Ölpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Ölauslassloch eine kegelförmige Gestalt hat, deren Querschnitt, sich von einem Öffnungsende, das der Öldruckkammer zugewandt ist, entfernend, allmählich abnimmt. Verstellbare Ölpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Ölauslassloch eine sich nach oben aufweitende Form hat, deren Querschnitt, sich von einem Öffnungsende, das der Öldruckkammer zugewandt ist, entfernend, allmählich zunimmt. Verstellbare Ölpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 6 oder 7, wobei das Ölauslassloch derart ausgestaltet ist, dass das Öl aus dem Ölauslassloch einem Schmierabschnitt in einer Maschine (1) zugeführt wird. Verstellbare Ölpumpe nach Anspruch 8, wobei der Schmierabschnitt eine Kette (4) ist. Verstellbare Ölpumpe nach Anspruch 8, wobei der Schmierabschnitt ein Ölpumpenzahnrad (5b) ist.HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

2. Beschreibung des Standes der Technik

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

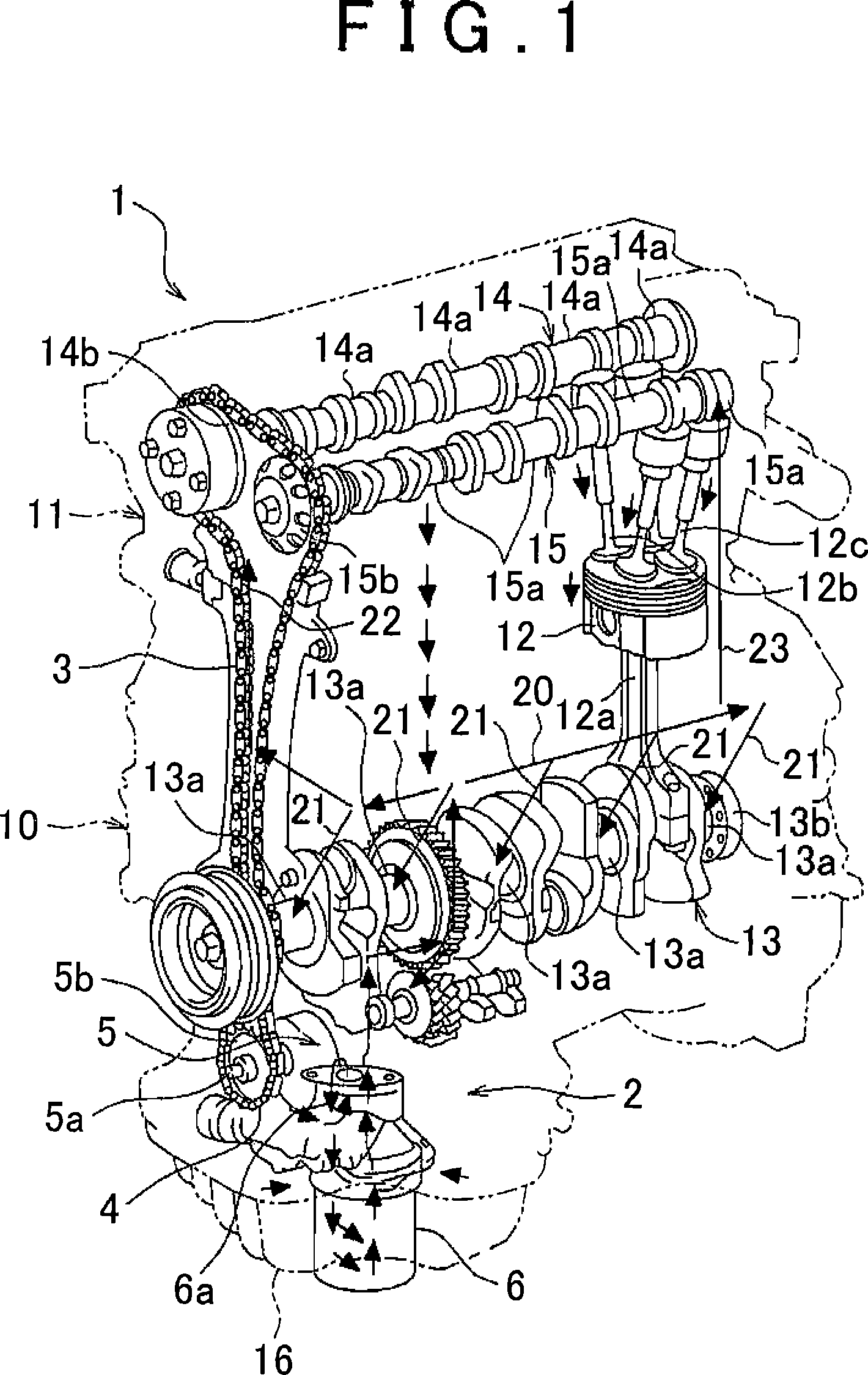

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

einen Verstellmechanismus, der eine Fördermenge pro Rotation einer Eingangswelle (5a) ändern kann,

wobei der Verstellmechanismus ein Pumpengehäuse (50), eine Öldruckkammer (TC), die in dem Pumpengehäuse angeordnet ist, sowie ein Förderleistungseinstellelement umfasst, das durch Öldruck von der Öldruckkammer verstellt wird, wobei

das Förderleistungseinstellelement derart ausgestaltet ist, dass es betätigt wird, wenn es einen Steueröldruck empfängt, der der Öldruckkammer von einem Steuerventil (60) zugeführt wird,

das Pumpengehäuse ein Ölauslassloch (62) hat, das sich der Öldruckkammer zugewandt öffnet und einen Wandabschnitt des Pumpengehäuses durchdringt, um Öl teilweise abzulassen.

ein Hochdruckraum (TH), zu welchem ein Pumpenförderdruck geführt wird, angrenzend an die Öldruckkammer im Pumpengehäuse angeordnet ist,

sich ein Dichtungsabschnitt (58) zwischen dem Hochdruckraum und der Öldruckkammer entlang einer Innenfläche des Wandabschnitts des Pumpengehäuses mit einer Betätigung des Verstellmechanismus bewegt.

einen Antriebsrotor (51) mit einer Außenverzahnung (51a), der durch die Eingangswelle gedreht wird; und

einen Abtriebsrotor (52) mit einer Innenverzahnung (52a), der für eine Rotation mit dem Antriebsrotor kämmt,

wobei das Förderleistungseinstellelement ein ringförmiges Halteelement (53) ist, das ausgestaltet ist, um die Fördermenge zu verändern, indem es den Abtriebsrotor in drehbarer Weise von einem Umfang hält, verstellt wird, wenn es den Steueröldruck empfängt, der der Öldruckkammer zugeführt wird, und eine Relativposition des Förderleistungseinstellelements bezüglich eines Ansauganschlusses (50d) und eines Auslassanschlusses (50e), die in dem Pumpengehäuse ausgebildet sind, verändert wird.

Ölführungsleitungen (63, 64), die mit dem Ölauslassloch verbunden sind und das Öl zu einem vorgegebenen Schmierabschnitt in einer Maschine (1) führen.