ИМПЛАНТАТ ДЛЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ЗАДНЕГО ПОЛЮСА ГЛАЗА У БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ

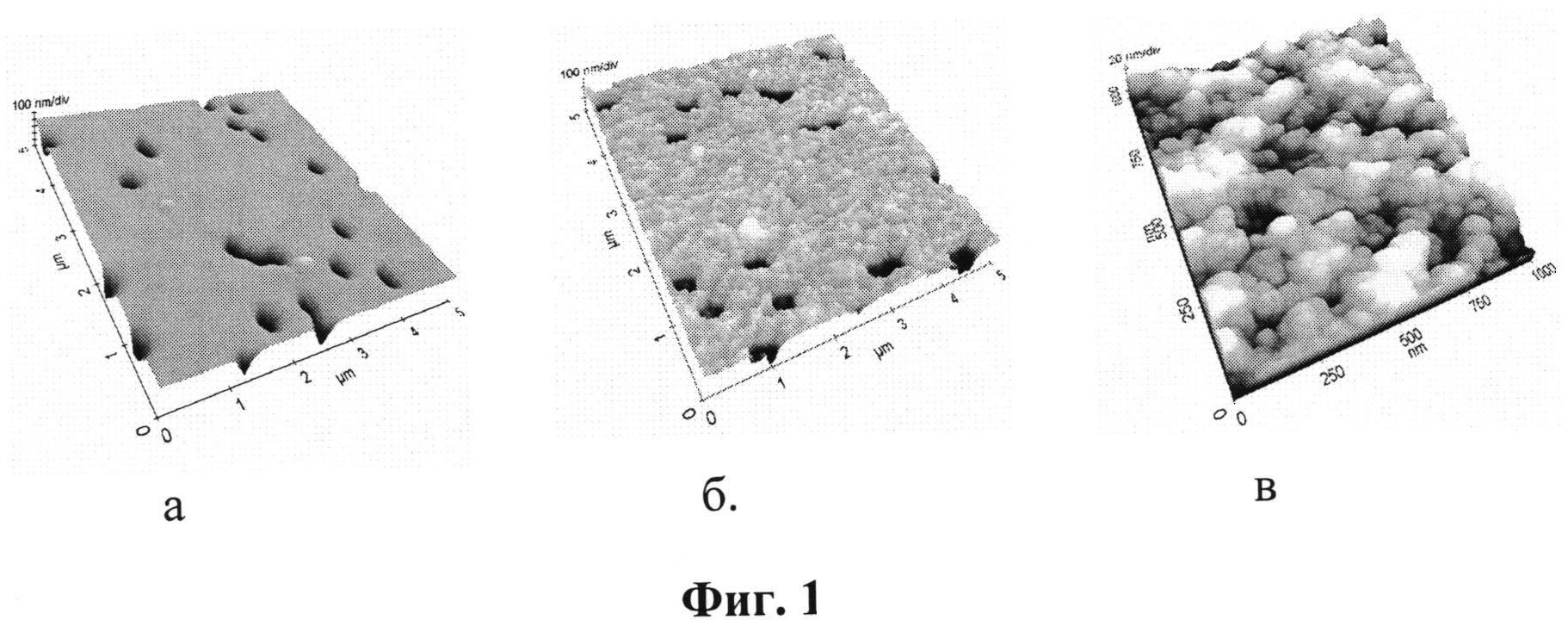

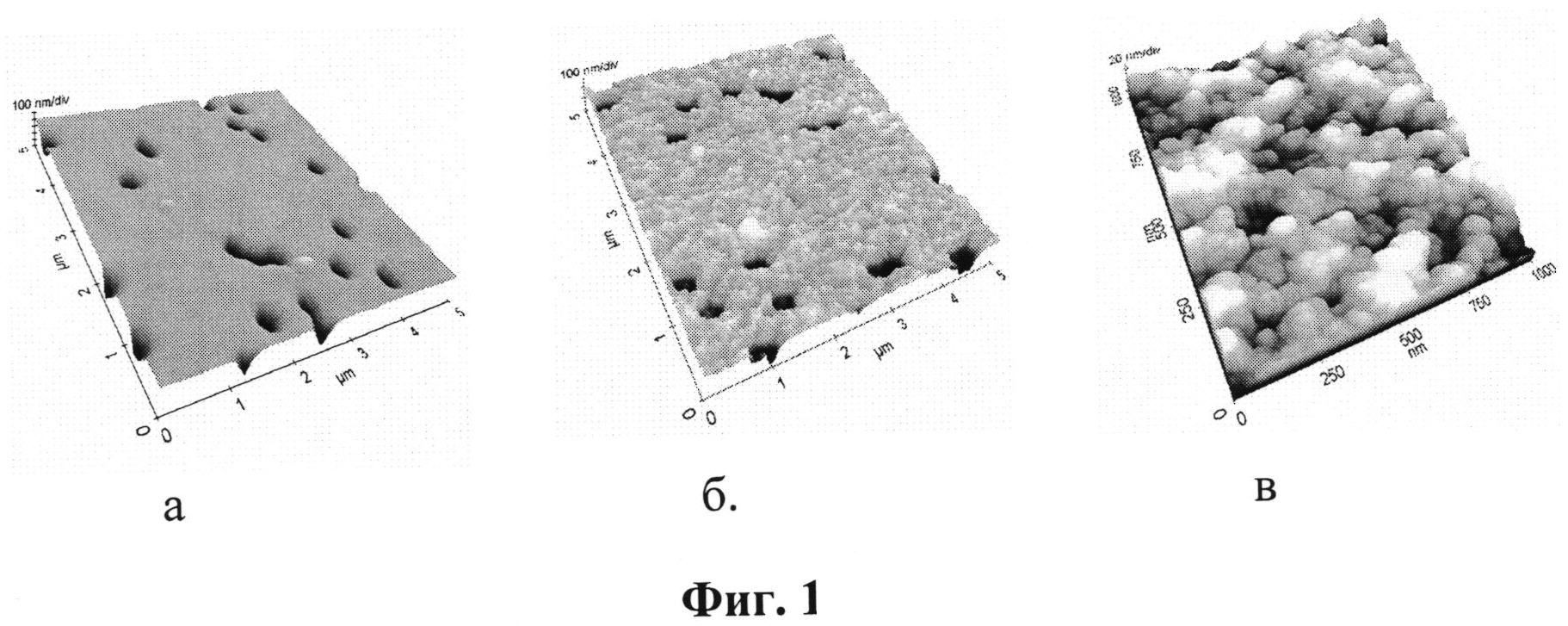

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для улучшения реваскуляризации и механических свойств склеры в зоне решетчатой пластинки, препятствующих дальнейшему поражению зрительного нерва при глаукоме. В последние годы в патогенезе глаукомы все более прочные позиции занимает механико-васкулярная гипотеза патогенеза глаукомы, согласно которой повышение внутриглазного давления выше толерантного уровня вызывает структурные изменения решетчатой мембраны склеры, ишемию, нарушение трофики. В дальнейшем все перечисленные изменения неминуемо ведут к некрозу и апоптозу волокон зрительного нерва, что является одной из главных причин слепоты и слабовидения, особенно в пожилом возрасте. Классические способы медикаментозной терапии не позволяют достаточно стабильно и продолжительно воздействовать на кровообращение в сосудах глаза. Со второй половины XX века для лечения большинства заболеваний заднего отрезка глаза применяются методики введения лекарственных веществ в теноново пространство. Тем самым достигается высокая концентрация препарата в непосредственной близости от патологического очага. Известны, например, методика введения лекарственных веществ в теноново пространство, заключающаяся в инъекции раствора через тонкую иглу путем одномоментного прокола оболочек глаза [Ремизов М.С., Балуева Л.И. Введение лекарственных веществ в теноново пространство // Вестник офтальмологии, 1973. - №1. - С. 36-38], и предложенный тем же автором способ, осуществляемый путем одномоментного рассечения конъюнктивы и теноновой оболочки с введением через тупоконечную иглу в теноново пространство лекарственного препарата с последующим ушиванием операционной раны [Ремизов М.С. Способ хирургического лечения прогрессирующей близорукости // Вестник офтальмологии, 1981. - №3. - С. 26-29]. Данные способы позволяют добиться равномерного распределения лекарственного вещества в теноновом пространстве, однако они недостаточно эффективны. Кроме того, их применение в амбулаторной практике подчас затруднено из-за необходимости наложения конъюнктивальных швов. Более эффективными являются реваскуляризирующие операции, включающие имплантацию в теноново пространство материалов биологической и синтетической природы. Так известен способ реваскуляризации заднего полюса глаз, когда в качестве биологического материала для введения в теноново пространство использовали «Ксенопласт», изготовленный на основе костного коллагена [Анисимова С.Ю., Анисимов С.И. Дренаж коллагеновый для антиглаукоматозных операций. Патент на изобретение №48768 от 15.04.2005]. Известен также способ введения диспергированного биоматериала «Аллоплант» в теноново пространство, заключающийся в инъекции суспензии препарата через выполняемый одномоментно разрез конъюнктивы и теноновой оболочки глазного яблока [Карушин О.И. Хирургическое лечение атрофии зрительного нерва при первичной глаукоме с использованием биоматериала Аллоплант: автореф. Дис. канд. мед. наук: 14.00.08. - Красноярск, 1998. - 24 с.]. Основными недостатками этих способов являются появление дискомфорта у пациентов при движении глазного яблока и нередко смещение кпереди, т.к. данные материалы являются достаточно объемными. На сегодняшний день среди материалов синтетической природы все большее распространение получают пленчатые имплантаты. Наиболее близким аналогом к предлагаемому имплантату является материал, который был применен Николаенко В.П. и Астаховым Ю.С. Авторы имплантировали полимерную пористую пленку из политетрафторэтилена в теноново пространство к склере заднего полюса [Николаенко В.П., Астахов Ю.С. Тканевые реакции при нахождении политетрафторэтиленовой пленки в теноновом пространстве у склеры заднего полюса глаза. Офтальмология. - 2005. - Т. 2, №2. - С. 34-37]. Однако этот материал имел существенный недостаток - в результате имплантации политетрафторэтиленовой пленки в теноново пространство не был получен единый морфологический комплекс «склера-имплантат» даже через 6 месяцев после операции. Гистологические исследования, проведенные после экспериментальных исследований, обнаружили лишь незначительную макрофагальную реакцию без образования гигантских клеток инородных тел и слабую инкапсуляцию имплантата. Таким образом, эффект реваскуляризации отсутствовал. Нами впервые предлагается выполнение имплантата для реваскуляризации заднего полюса глаза из композитного пористого материала на основе трековых мембран из полиэтилентсрефталата или поликарбоната с улучшенными медико-биологическими свойствами. Техническим результатом изобретения является то, что благодаря гидрофобному покрытию полимерного имплантата на его поверхности идет активная адсорбция белков, что способствует его прирастанию к окружающим тканям и образованию новых сосудов в заднем полюсе глазного яблока. Технический результат достигается тем, что материал выполнен из полимерной пористой пленки - трековой мембраны из поликарбоната или полиэтилентерефталата толщиной 10-20 мкм с гидрофобным углеродным покрытием. Процесс изготовления которой состоит из: 1) облучения полимерной пленки ускоренными на циклотроне тяжелыми заряженными ионами; 2) последующего облучения пленки ультрафиолетовым излучением с целью сенсибилизации латентных треков; 3) дальнейшего химического травления треков в водном растворе гидроксида натрия до получения сквозных каналов диаметром 0,2-1,0 мкм; 4) обработки поверхности трековой мембраны в плазме неполимеризующихся газов (воздух или кислород) с целью увеличения адгезии в плазме слоя полимера [Елинсон В.М. и др. Труды IV Международного симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии. Иваново, Россия. 13-18 мая 2005. Т. 2. С. 346-349; Елинсон В.М. и др. Матер. конф. «Вакуумная наука и техника,» 2002. С. 384-389]; 5) обработки в низкотемпературной плазме, содержащей углеводородные соединения, например, циглогексан. Сущность предлагаемого изобретения поясняется экспериментальными данными, приведенными на фигурах 1, 2. На фиг. 1 представлено трехмерное изображение поверхностей: а. исходной полиэтилентерефталатной трековой мембраны с диаметром пор 0.3 мкм; б. мембраны, обработанной в плазме воздуха; в. мембраны с нанесенной углеродной пленкой толщиной 50 нм после обработки в плазме циклогексана. На фиг. 2 представлена фотография микропрепарата тканей кролика через 3 месяца после операции. 1 - имплантат плотно прилежит к окружающим тканям. Окраска гематоксилин - эозин. Увеличение ×400. Представленные фотографии наглядно демонстрируют, что воздействие плазмы неполимеризующегося газа вызывает значительные морфологические изменения поверхности мембраны, которые объясняются различием скоростей травления аморфных и кристаллических областей полимера. В результате поверхность мембран становится шероховатой. Подобная обработка применена для формирования рельефа, а также для увеличения адгезии осаждаемого слоя углеродной пленки, образующегося при обработке в плазме полимеризующегося газа, в качестве которого использован циклогексан. При осаждении углеродной пленки толщиной 50-100 нм развитый микрорельеф поверхности мембран сохраняется. Адсорбция белков на этой поверхности идет за счет межмолекулярного взаимодействия гидрофобных групп поверхности и белков. Это способствует прирастанию имплантата к окружающим тканям после имплантации в теноново пространство глаза и активной васкуляризации зоны хирургического вмешательства. На фоне улучшения кровообращения и трофики нормализуются функциональные взаимодействия между ганглиозными клетками сетчатки, аксоплазматический ток по их аксонам, что в конечном итоге препятствует апоптозу нервных клеток и дальнейшему прогрессированию глаукомной оптической нейропатии. Всего реваскуляризирующая операция с предлагаемым имплантатом была проведена у 175 больных (317 глаз) с глаукомой. Срок наблюдения составил 3 года. У 77,6% больных в отдаленном периоде отмечалось улучшение остроты зрения и у 83,5% - расширение полей зрения. Благодаря достигнутому эффекту реваскуляризации удалось добиться стабилизации прогрессирования глаукомного процесса. Способ поясняется на следующих конкретных примерах его осуществления. Экспериментальный пример. Пример 1. У кролика породы шиншилла, 1,5 лет, массой 2,5 кг с моделированной ранее вторичной глаукомой путем введения 1% раствора Януса зеленого в переднюю камеру глаза была выполнена синустрабекулоэктомия с эксплантодренированием. До операции внутриглазное давление составляло 32 мм рт.ст. После операции в течение 1 года сохранялось в среднем на уровне 21 мм рт.ст. С целью реваскуляризации заднего полюса глаза в субтеноновое пространство была имплантирована полимерная трековая пленка из поликарбоната с гидрофобным углеродным покрытием. Глазное яблоко было удалено через три месяца после операции. На микропрепарате глазного яблока четко определялось плотное прилежание имплантата к окружающим тканям и образование новых сосудов. Клинический пример. Пример 1. Больной В., 67 лет. Поступил в глаукомное отделение клиники глазных болезней СГМУ с диагнозом: Открытоугольная IIIа глаукома, незрелая старческая катаракта обоих глаз. Предъявлял жалобы на прогрессирующее снижение остроты зрения обоих глаз, сужение полей зрения обоих глаз. Получал следующее лечение: OU - Бетоптик 0,5% - 2 раза в день; Ксалатап 0,005% - на ночь. При осмотре: Vis OD=0,1, н/к; Vis OS=0,3, н/к. OU - Радужка субатрофичная, частичная атрофия пигментной каймы. Помутнение хрусталика преимущественно в кортикальных слоях. Диск зрительного нерва бледный, выраженная глаукоматозная экскавация. Артериосклероз. Макулярная зона без патологии. ВГД OD=21 мм рт.ст., ВГД OS=22 мм рт.ст. Для стабилизации зрительных функций левого глаза и предупреждения прогрессирования глаукомной оптической нейропатии было принято решение выполнить реваскуляризирующую операцию с введением в теноново пространство обоих глаз полимерного имплантата разработанного образца. Ход операции: Подготовка операционного поля обычная. Под местной анестезией р-ра Алкаина установлен векорасширитель. С помощью хирургического пинцета и конъюнктивальных ножниц в 8 мм от лимба на «7 часах» в нижне-наружном квадранте выполнен разрез конъюнктивы длиной 3 мм. Пинцетом рана смещена на 3 мм параллельно лимбу по часовой стрелке, захвачена и рассечена подлежащая теноновая оболочка до склеры. Удерживая смещенную конъюнктиву, в теноново пространство по направлению к заднему полюсу глаза введен имплантат размером 4×6 мм. На конъюнктиву наложен непрерывный шов. Инстилляция раствора Вигамокс. Асептическая повязка. Через сутки после операции больной предъявлял жалобы на легкое покраснение глазного яблока в зоне вмешательства. Жалобы на боли и ощущение инородного тела в конъюнктивальной полости отсутствовали. При осмотре: блефароспазм не выявлен, легкая гиперемия краев послеоперационной раны. Конъюнктивальная рана чистая, отделяемого нет. С профилактической целью больному в течение 7 дней проводилась местная противовоспалительная и антибактериальная терапия (р-р Вигамокс - 4 раза в день, р-р Дексаметазона - 3 раза в день в оба глаза). Осложнений в послеоперационном периоде не было. Полное заживление конъюнктивальной раны первичным натяжением произошло через 2,3 недели. Швы сняты через 10 дней после операции. Больной находился под наблюдением 11 месяцев. ВГД OD=20 мм рт.ст., ВГД OS=19 мм рт.ст. Поле зрения правого глаза оставалось без изменений, а левого глаза расширилось с носовой стороны на 5-7 градусов. Тогда как в последние три года перед операцией поле зрения, несмотря на компенсацию ВГД, постоянно сужалось. Пример 2. Больная Α., 55 лет. Поступила в глаукомное отделение клиники глазных болезней СГМУ с диагнозом: Открытоугольная оперированная IIIa глаукома, начальная старческая катаракта обоих глаз. Предъявляла жалобы на сужение полей зрения обоих глаз. Получала лечение: OU - р-р Бетоптика 0,5% - 2 раза в день. При осмотре: Vis OD=0,2, н/к; Vis OS=0,09, н/к. OU - Полная атрофия пигментной каймы радужки. Единичные вакуоли в ядре хрусталика. Диск зрительного нерва бледный, глаукоматозная экскавация. Артерии сужены, вены расширены. Макулярная зона без патологии. ВГД OD=20 мм рт.ст., ВГД OS=21 мм рт.ст. Для стабилизации зрительных функций левого глаза и предупреждения прогрессирования глаукомной оптической нейропатии было принято решение выполнить реваскуляризирующую операцию с введением в теноново пространство обоих глаз полимерного имплантата разработанного образца. Ход операции: Подготовка операционного поля обычная. Под местной анестезией р-ра Алкаина установлен векорасширитель. С помощью хирургического пинцета и конъюнктивальных ножниц в 8 мм от лимба на «7 часах» в нижне-наружном квадранте выполнен разрез конъюнктивы длиной 3 мм. Пинцетом рана смещена на 3 мм параллельно лимбу по часовой стрелке, захвачена и рассечена подлежащая теноновая оболочка до склеры. Удерживая смещенную конъюнктиву, в теноново пространство по направлению к заднему полюсу глаза введен имплантат размером 4×6 мм. На конъюнктиву наложен непрерывный шов. Инсталляция раствора Вигамокс. Асептическая повязка. Через сутки после операции больная жалоб не предъявляла. Жалобы на боли и ощущение инородного тела в конъюнктивальной полости отсутствовали. При осмотре: блефароспазм не выявлен, легкая гиперемия краев послеоперационной раны. Конъюнктивальная рана чистая, отделяемого нет. С профилактической целью больной в течение 7 дней проводилась местная противовоспалительная и антибактериальная терапия (р-р Вигамокс - 4 раза в день, р-р Дексаметазона - 3 раза в день в оба глаза). Осложнений в послеоперационном периоде не было. Полное заживление конъюнктивальной раны первичным натяжением произошло через 2,3 недели. Швы сняты через 8 дней после операции. Больная находилась под наблюдением 12 месяцев. ВГД OD=19 мм рт.ст., ВГД OS=19 мм рт.ст. VIS OD=0,3 н/к. VIS OS=0,1 н/к. Поле зрения обоих глаз расширилось с носовой стороны на 10°. Пример 3. Больной М., 63 лет. Поступил в глаукомное отделение клиники глазных болезней СГМУ с диагнозом: открытоугольная IIа глаукома правого глаза, открытоугольная IIIа глаукома левого глаза. Артифакия правого глаза. Предъявлял жалобы на снижение остроты зрения обоих глаз, сужение полей зрения обоих глаз. Получает лечение: OU - капли Дуотрав - 1 раз в день. При осмотре: Vis OD=0,8 с кор.+1,5 Д=1,0; Vis OS=0,5 с кор. - 1.0 Д=0,7. OU - Частичная атрофия пигментной каймы. Положение ИОЛ правильное. Диск зрительного нерва бледный, выраженная глаукоматозная экскавация. Артерии сужены. Вены расширены. Макулярная зона без патологии. ВГД OD=18 мм рт.ст., ВГД OS=19 мм рт.ст. Для стабилизации зрительных функций левого глаза и предупреждения прогрессирования глаукомной оптической нейропатии было принято решение выполнить реваскуляризирующую операцию с введением в теноново пространство обоих глаз полимерного имплантата разработанного образца. Ход операции: Подготовка операционного поля обычная. Под местной анестезией р-ра Алкаина установлен векорасширитель. С помощью хирургического пинцета и конъюнктивальных ножниц в 8 мм от лимба на «7 часах» в нижне-наружном квадранте выполнен разрез конъюнктивы длиной 3 мм. Пинцетом рана смещена на 3 мм параллельно лимбу по часовой стрелке, захвачена и рассечена подлежащая теноновая оболочка до склеры. Удерживая смещенную конъюнктиву, в теноново пространство по направлению к заднему полюсу глаза введен имплантат размером 4×6 мм. На конъюнктиву наложен непрерывный шов. Инсталляция раствора Вигамокс. Асептическая повязка. Через сутки после операции больной жалоб не предъявлял. При осмотре: Легкая гиперемия краев послеоперационной раны. Конъюнктивальная рана чистая, отделяемого нет. В течение 7 дней проводилась местная противовоспалительная и антибактериальная терапия (р-р Вигамокс - 4 раза в день, р-р Дексаметазона - 3 раза в день в оба глаза). Осложнений в послеоперационном периоде не было. Полное заживление конъюнктивальной раны первичным натяжением произошло через 2,5 недели. Швы сняты через 9 дней после операции. Больной находился под наблюдением 14 месяцев. ВГД OD=19 мм рт.ст., ВГД OS=18 мм рт.ст. Границы полей зрения обоих глаз оставались без изменений. Тогда как в последние 2 года перед операцией поле зрения постоянно сужалось, несмотря на компенсацию внутриглазного давления. Таким образом, проведение реваскуляризирующей операции с применением предложенного имплантата имеет целый ряд преимуществ: 1. Выполнение операции не требует высокой квалификации хирурга. 2. Формируется единый комплекс «имплантат-склера», что обеспечивает герметичность послеоперационной раны в виду отсутствия смещения имплантата наружу, исключает риск воспалительных осложнений. 3. Уменьшаются сроки послеоперационной антибиотикотерапии (с 14 до 7 суток). 4. Уменьшаются сроки заживления послеоперационной раны (с 25 до 15 суток). 5. Применение имплантата способствует стабилизации глаукомного процесса. Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для реваскуляризации заднего полюса глазного яблока у больных глаукомой. В качестве имплантата для реваскуляризации заднего полюса глазного яблока используют композитный пористый материал на основе трековых мембран из полиэтилентерефталата или поликарбоната с улучшенными медико-биологическими свойствами. Для улучшения медико-биологических свойств трековых мембран вводят дополнительную обработку в плазме циклогексана. Использование данного имплантата позволяет улучшить трофику и механические свойства склеры в заднем полюсе глазного яблока, что препятствует поражению зрительного нерва. 2 ил., 3 пр. Имплантат для реваскуляризации заднего полюса глаза у больных глаукомой, представляющий собой полимерную пленку, отличающийся тем, что в качестве полимерной пленки использована трековая мембрана из полиэтилентерефталата или поликарбоната с осажденным слоем гидрофобного углеродного покрытия, получаемым полимеризацией в плазме циклогексана.

IPC - классификация

AA6A61A61FA61F9A61F9/A61F9/0A61F9/00A61F9/007A61KA61K3A61K31A61K31/A61K31/7A61K31/74A61PA61P2A61P27A61P27/A61P27/0A61P27/06Цитирование НПИ

КРАВЕЦ Л.И. и др., Воздействие высокочастного плазменного разряда на структуру и свойства трековыхмембран,4-ый международный симпозиум по теоретической и прикладной плазмохимии, Иваново, 2005, секция 4, стр. 124. VLADKOVA T et al., Surface modification of polymeric ultrafiltration membranes: Effect of plasma-chemical surface modification onto some characteristics of polyacrylonitrile ultrafiltration membranes, High Energy Chemistry, 2013, 11, p.10Николаенко В.П. и др., Тканевые реакции при нахождении политетрафторэтиленовой пленки в теноновом пространстве у склеры заднего полюса глаза. Офтальмология. - 2005. - Т. 2, N2. - С. 34-37.