INTERACTION SYSTEM AND INTERACTION METHOD

本発明は、複数の流体の間で相互作用を生じさせるための相互作用システム及び相互作用方法に関する。

従来、複数の流体の間で相互作用を生じさせるための相互作用システムが知られている。下記特許文献1には、このような相互作用システムの一例として、抽出剤と原料流体とを互いに接触させることにより原料流体から特定成分を抽出して抽出剤中に移動させる抽出装置が開示されている。

下記特許文献1に開示された抽出装置は、原料流体が順次流れるように直列に接続され、抽出剤による原料流体からの特定成分の抽出がそれぞれ行われる複数段の抽出部を備えている。この抽出装置では、前段の抽出部で特定成分が抽出された原料流体が次段の抽出部へ供給されるようになっている。

前記複数段の抽出部は、それぞれ、複数の流路を内部に有する流路構造体を備えている。前記複数の流路は、それぞれ、抽出剤と原料流体を互いに接触した状態で流通させる。その抽出剤と原料流体の流通過程で原料流体から特定成分が抽出されて抽出剤中へ移動する。前記流路構造体の外面には、排出ヘッダが取り付けられ、前記複数の流路のそれぞれの出口が排出ヘッダの内部空間に連通している。これにより、各流路を通って流れた抽出剤と原料流体との混合流体が当該各流路の出口から排出ヘッダの内部空間へ排出され、その内部空間において混合流体が比重差により抽出剤と原料流体とに分離するようになっている。各段の抽出部の排出ヘッダのうち分離した原料流体が溜まる部分は、配管を介して次段の抽出部の流路に繋がっている。

そして、原料流体の流れ方向において最も上流に位置する抽出部に原料液供給ポンプが接続されている。その原料液供給ポンプによって原料流体が送出されることにより、上流側の抽出部から下流側の抽出部へ原料流体が順次送られるようになっている。また、抽出剤供給ポンプが複数段の抽出部に対して並列に接続されている。その抽出剤供給ポンプから各段の抽出部に並行して抽出剤が供給されるようになっている。各段の抽出部では、供給された抽出剤と原料流体とが流路に導入されて合流し、この抽出剤と原料流体とが互いに接触した状態で流れて前記のように原料流体から特定成分が抽出される。

従来の相互作用システムでは、複数段の相互作用部(特許文献1における抽出部)に上流側から原料流体が順次流れて各相互作用部において相互作用処理(特許文献1では抽出処理)が行われることにより、最終的に処理が進行した流体が得られる。しかしながら、この従来の相互作用システムでは、必要な相互作用部の数が増えて相互作用システムが複雑化するという一面がある。

また、従来の相互作用システムでは、相互作用部の増加に伴って全ての相互作用部の流路の合計の圧損は大きな値となる。このため、全ての相互作用部の流路に原料流体と抽出剤を流すために必要となる原料液供給ポンプ及び抽出剤供給ポンプの揚程が増大するとともに、原料液供給ポンプ及び抽出剤供給ポンプの所要動力が大きくなるという一面もある。

本発明の目的は、相互作用システムの複雑化を抑制するとともに相互作用部へ流体を供給するポンプの揚程及び所要動力を低減しつつシステム内で複数回に亘る相互作用処理を連続して行うことができる相互作用システム及びその相互作用システムを用いた相互作用方法を提供することである。

本発明の一局面に従う相互作用システムは、第1流体と第2流体との間で相互作用を生じさせる相互作用システムである。この相互作用システムは、前記第1流体と前記第2流体とが互いに接触して相互作用を生じるように前記第1流体及び前記第2流体を流通させる処理流路を内部に有する相互作用部と、前記処理流路の出口から排出される前記第1流体と前記第2流体との混合流体を受け入れるように前記処理流路の出口に接続され、受け入れた前記混合流体を滞留させて前記第1流体と前記第2流体とに分離させる分離容器と、前記処理流路の入口へ前記第1流体を供給する第1流体供給装置と、前記分離容器内で分離した前記第2流体を前記処理流路の入口へ導くように前記分離容器のうち分離した前記第2流体が溜まる領域と前記処理流路の入口とを繋ぐ第2流体経路と、前記第2流体経路に設けられて、前記分離容器内で分離した前記第2流体を前記分離容器から前記処理流路の入口へ送る第2流体送りポンプと、を備える。

本発明の別の局面に従う相互作用方法は、第1流体と第2流体との間で相互作用を生じさせる相互作用方法である。この相互作用方法は、相互作用部内の処理流路に前記第1流体と前記第2流体とを互いに接触した状態で流通させてその第1流体と第2流体とに前記相互作用を生じさせることと、前記処理流路の出口から流れ出た前記第1流体と前記第2流体との混合流体を分離容器内に導入し、その分離容器内において前記混合流体を滞留させて前記第1流体と前記第2流体とに分離させることと、前記処理流路の入口へ前記第1流体を供給することと、前記分離容器のうち分離した前記第2流体が溜まる領域と前記処理流路の入口とを繋ぐ第2流体経路に設けられた第2流体送りポンプにより、前記分離容器内で分離した前記第2流体を、前記第2流体経路を通じて前記処理流路の入口へ送ることと、を含む。

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。

(第1実施形態)

抽出処理としては様々な例があり、その抽出処理の例ごとに原料液と抽出剤の組み合わせも様々である。例えば、抽出処理の一例として、有価金属が溶解した水溶液から特定の金属成分を抽出して分離する処理がある。このような処理では、有価金属が溶解している水溶液が原料液であり、そのような水溶液の一例としてNi及びCo等のレアメタルが溶解している水溶液が挙げられる。この水溶液からNi及びCo等のレアメタルを抽出するための抽出剤としては、例えば、大八化学工業株式会社製のPC88Aをケロシンで希釈した液が用いられる。また、抽出処理の別の例として、ポリマー合成反応後の液中に合成用触媒として溶存している金属成分をその液から抽出して分離除去する処理がある。この処理では、ポリマー合成反応後の液が原料液であり、その液から特定成分としての金属成分を抽出するための抽出剤として例えば水が用いられる。

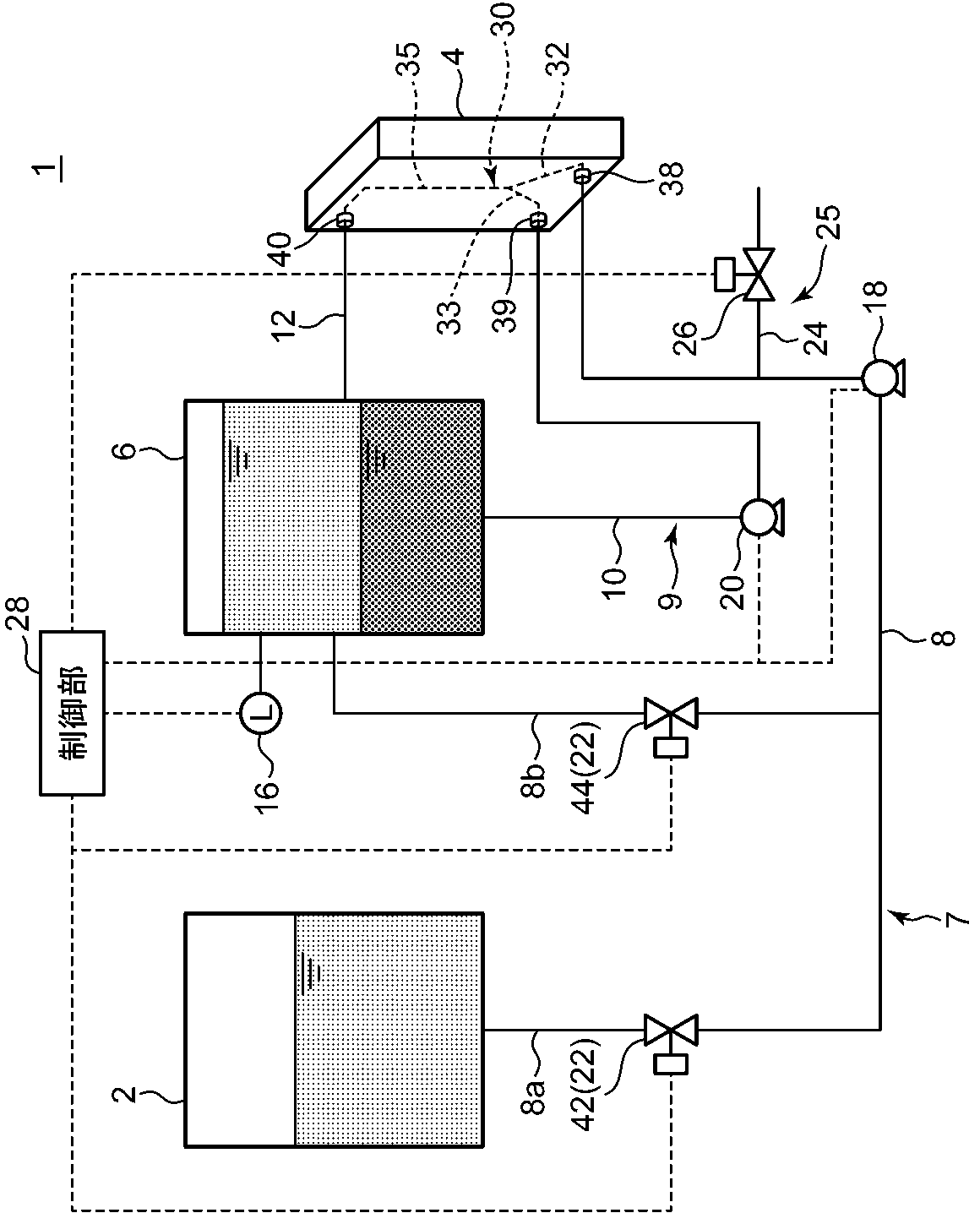

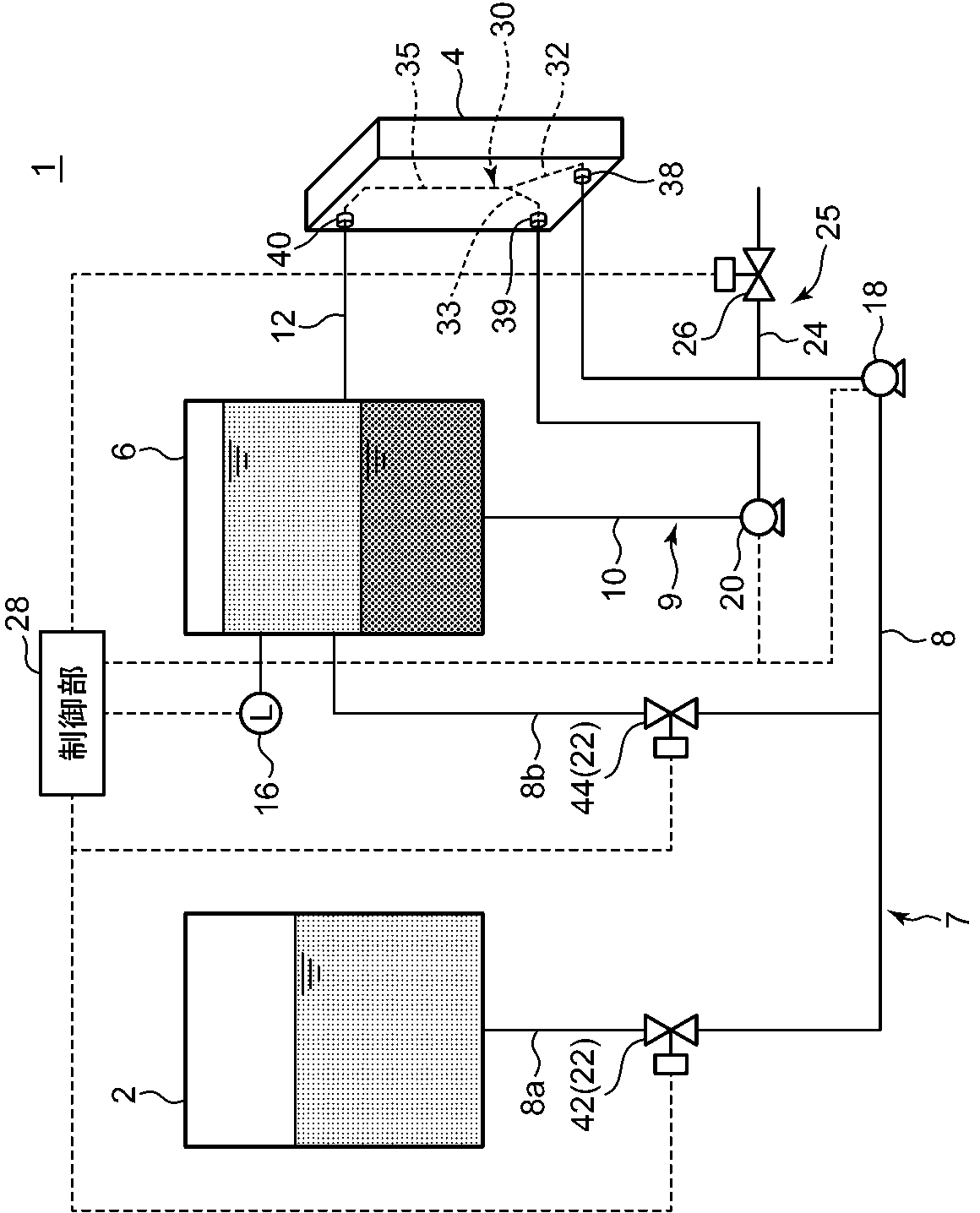

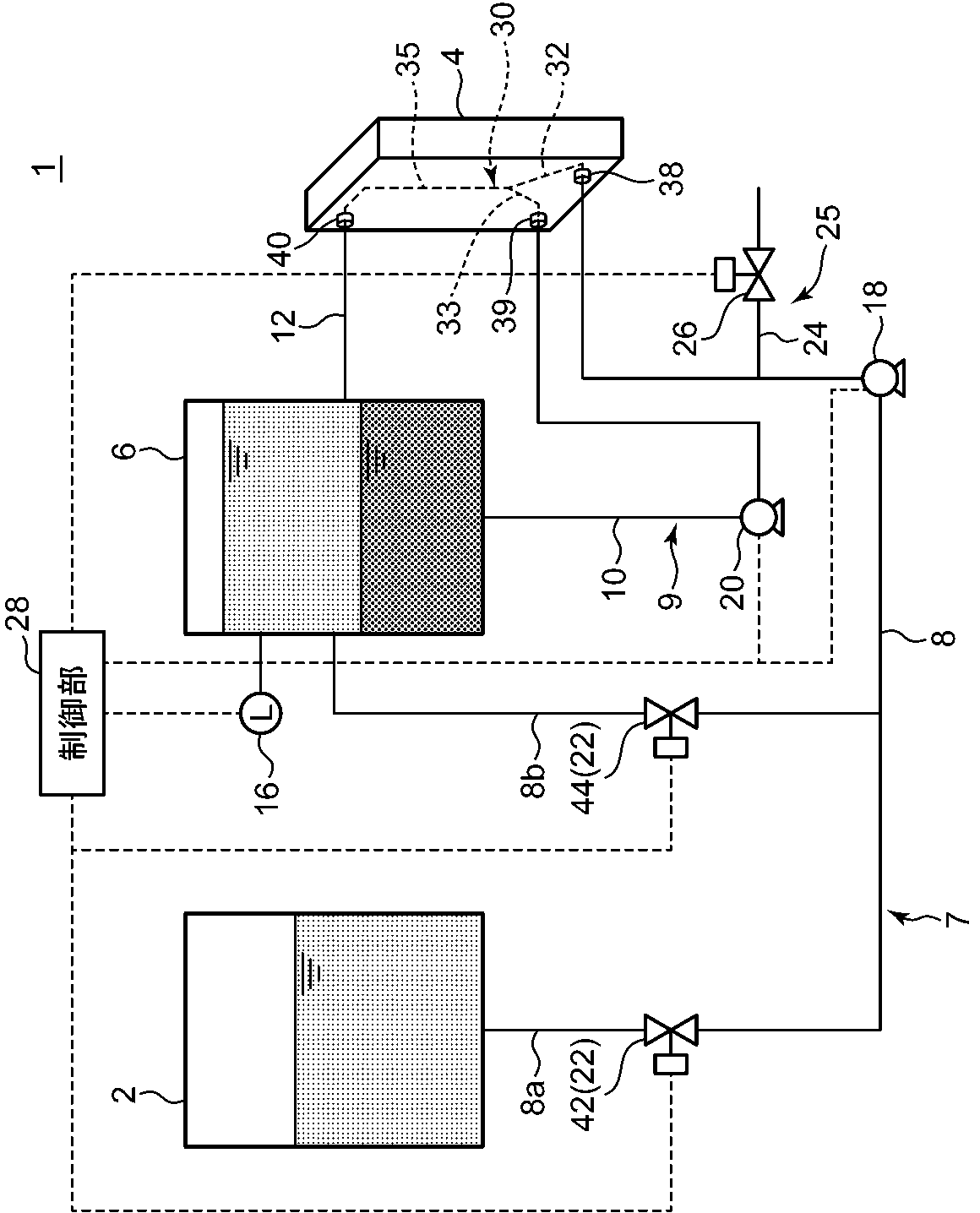

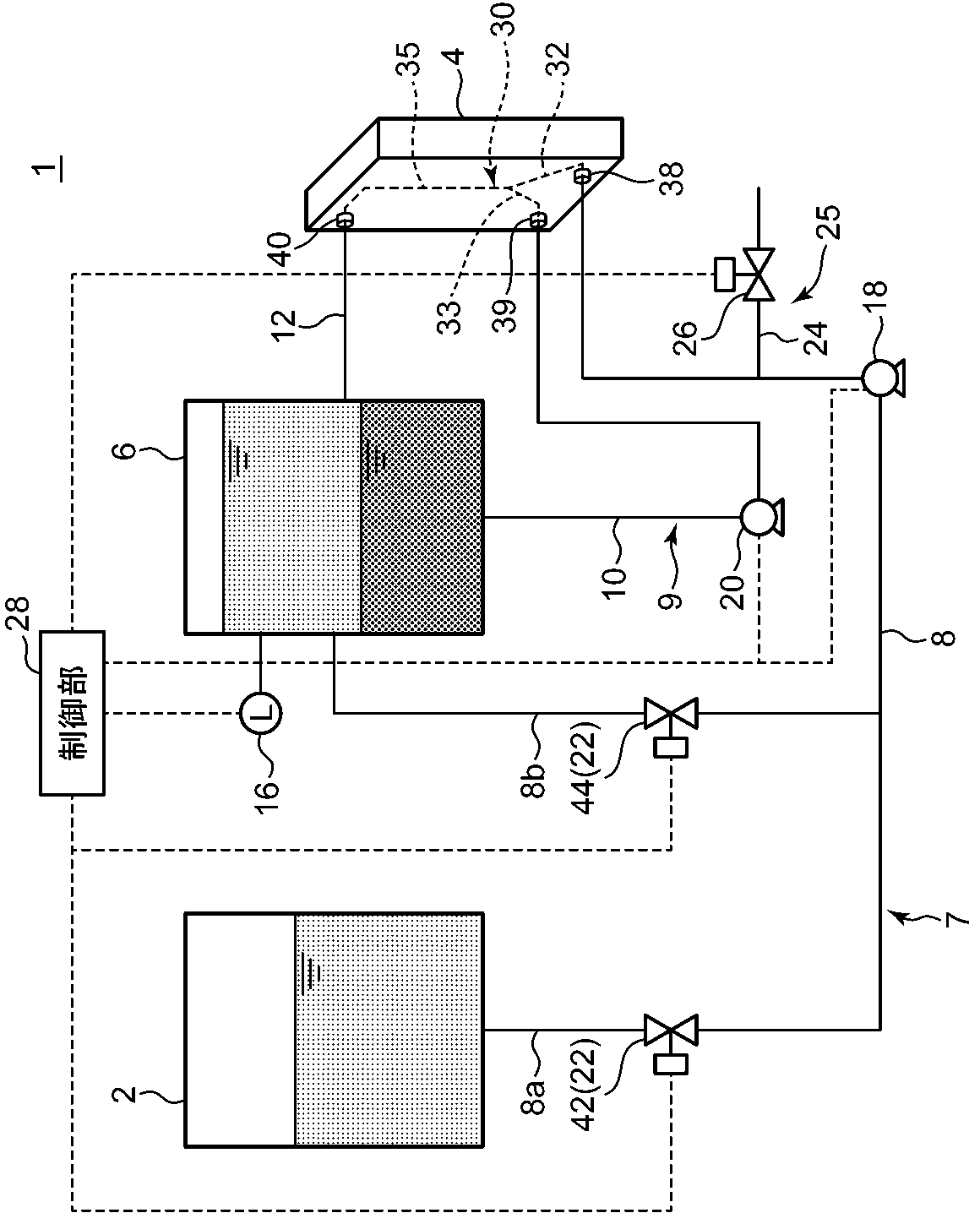

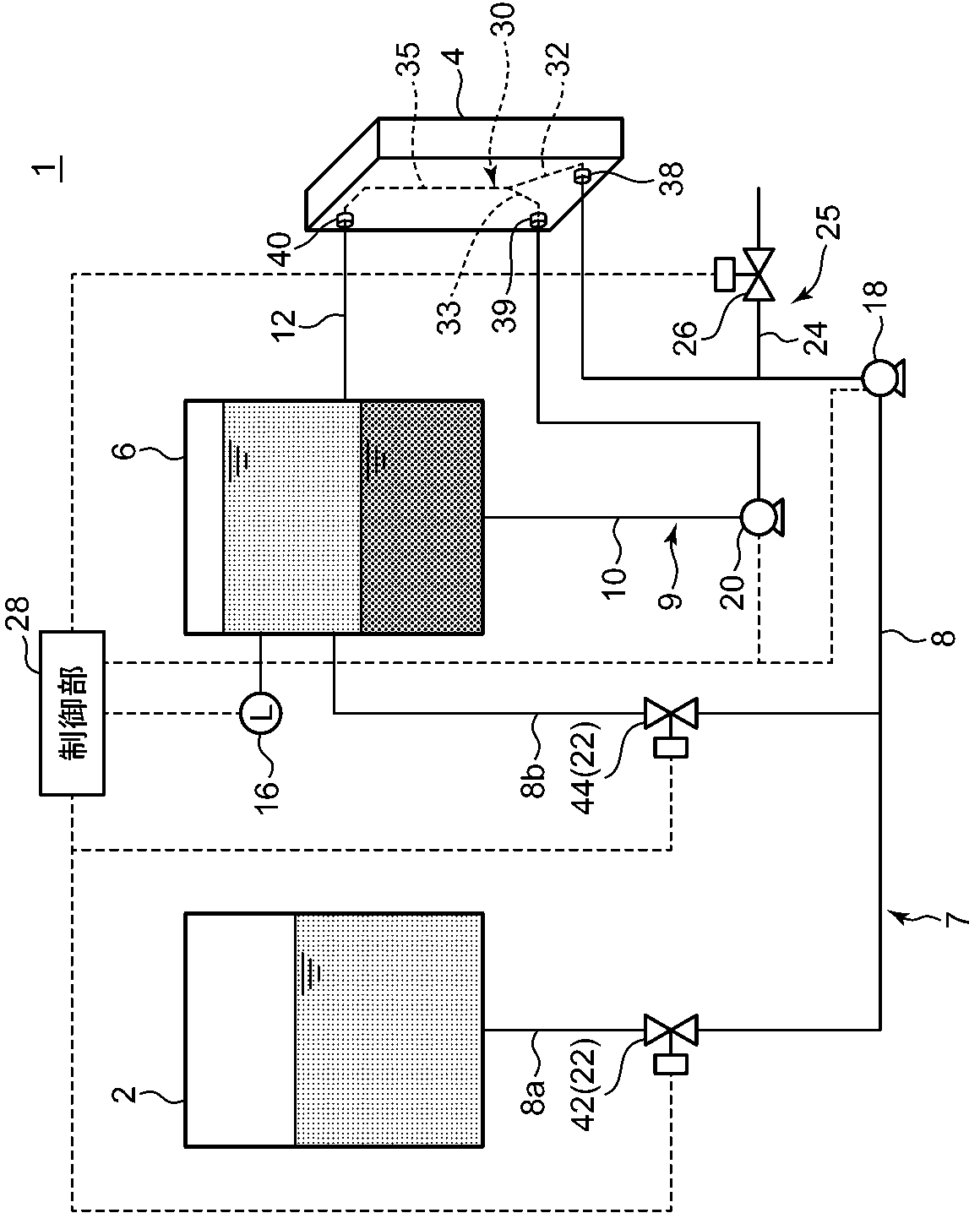

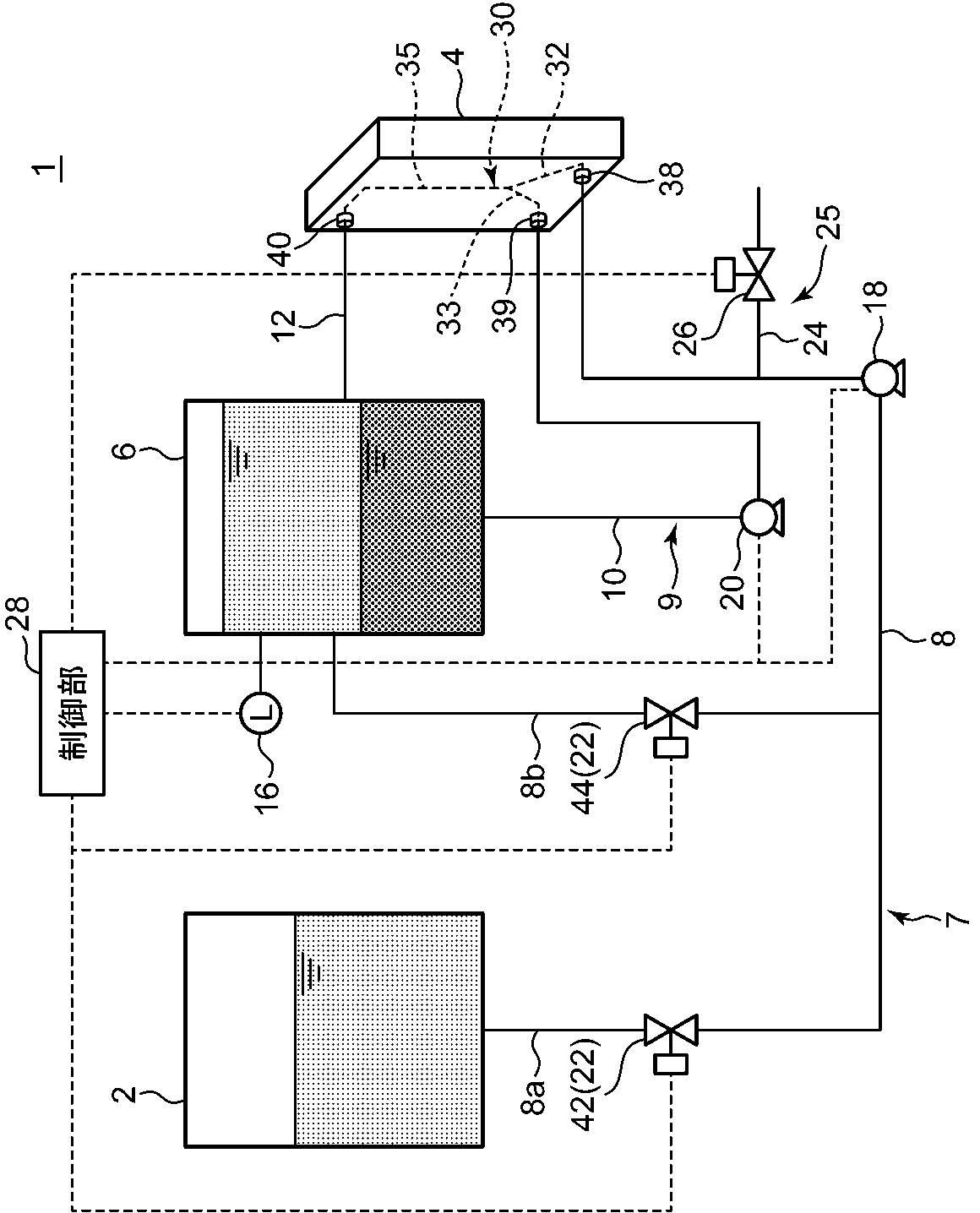

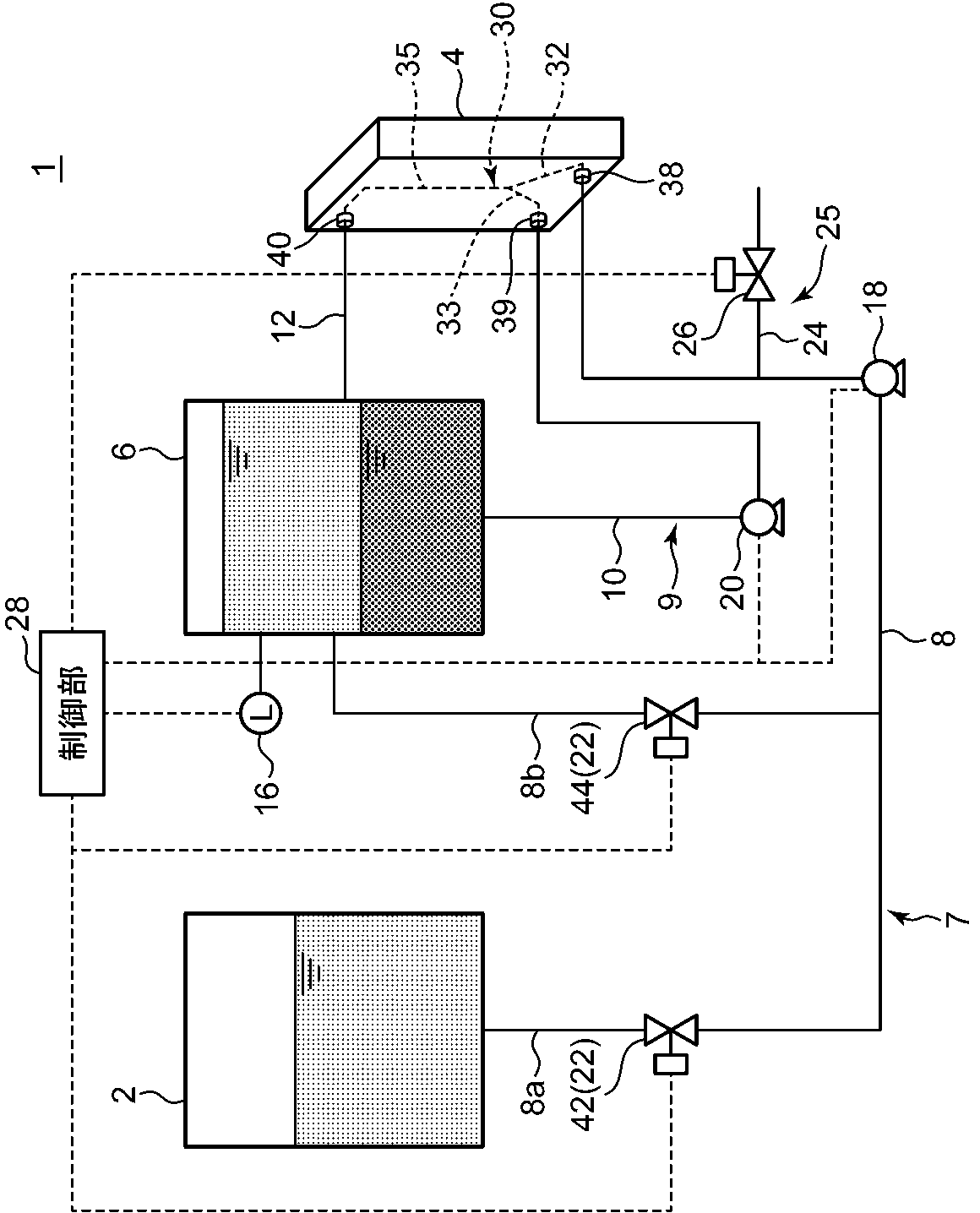

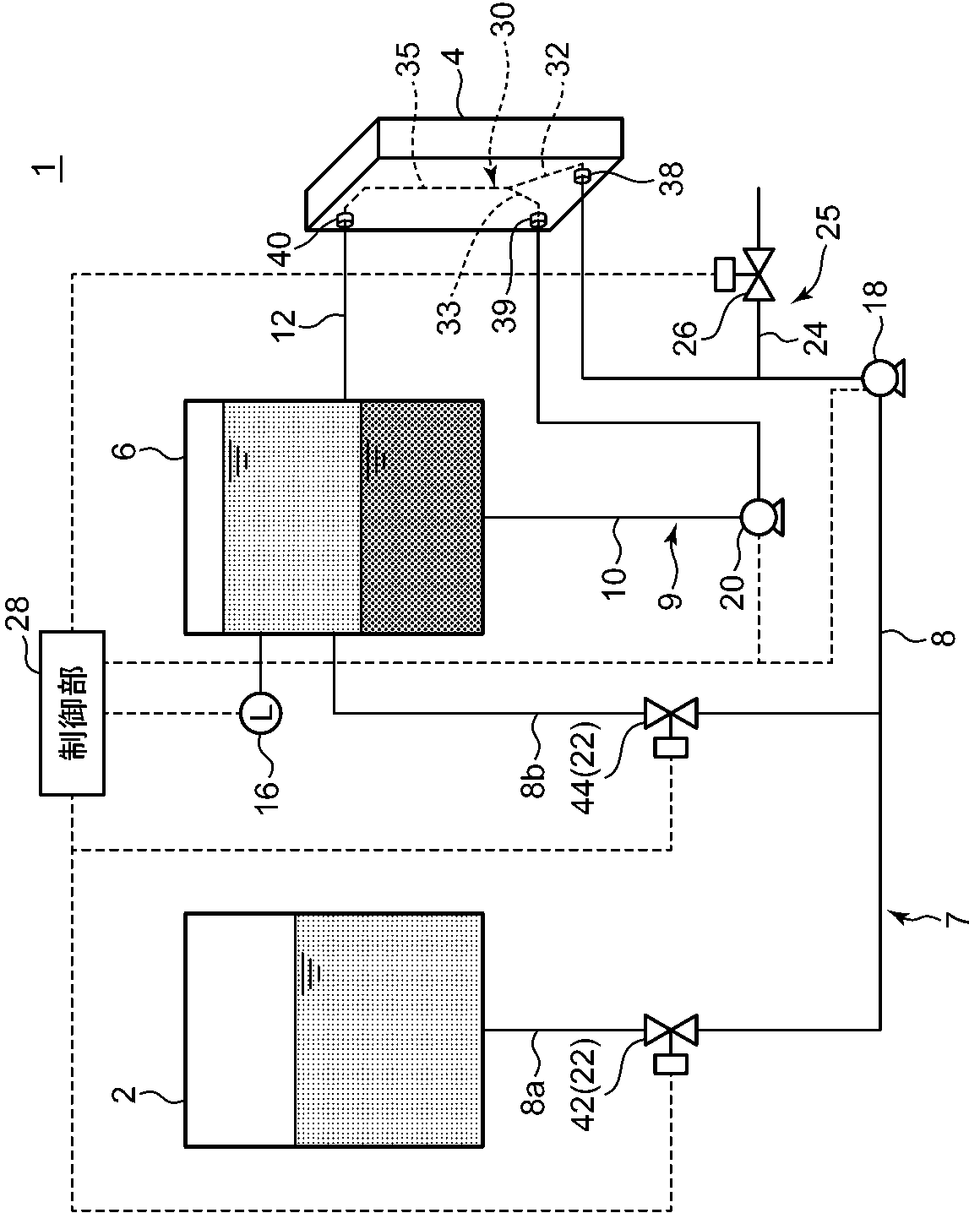

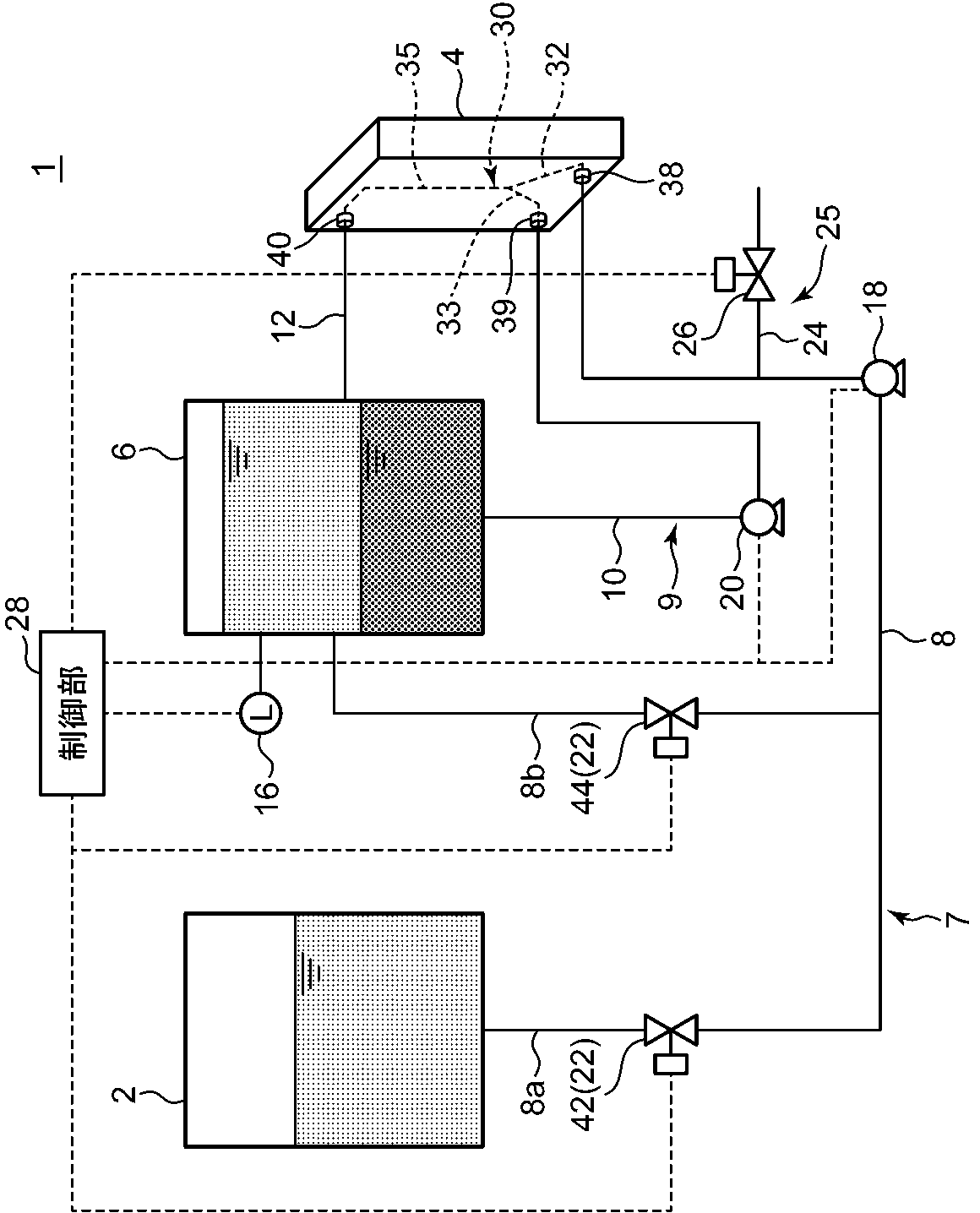

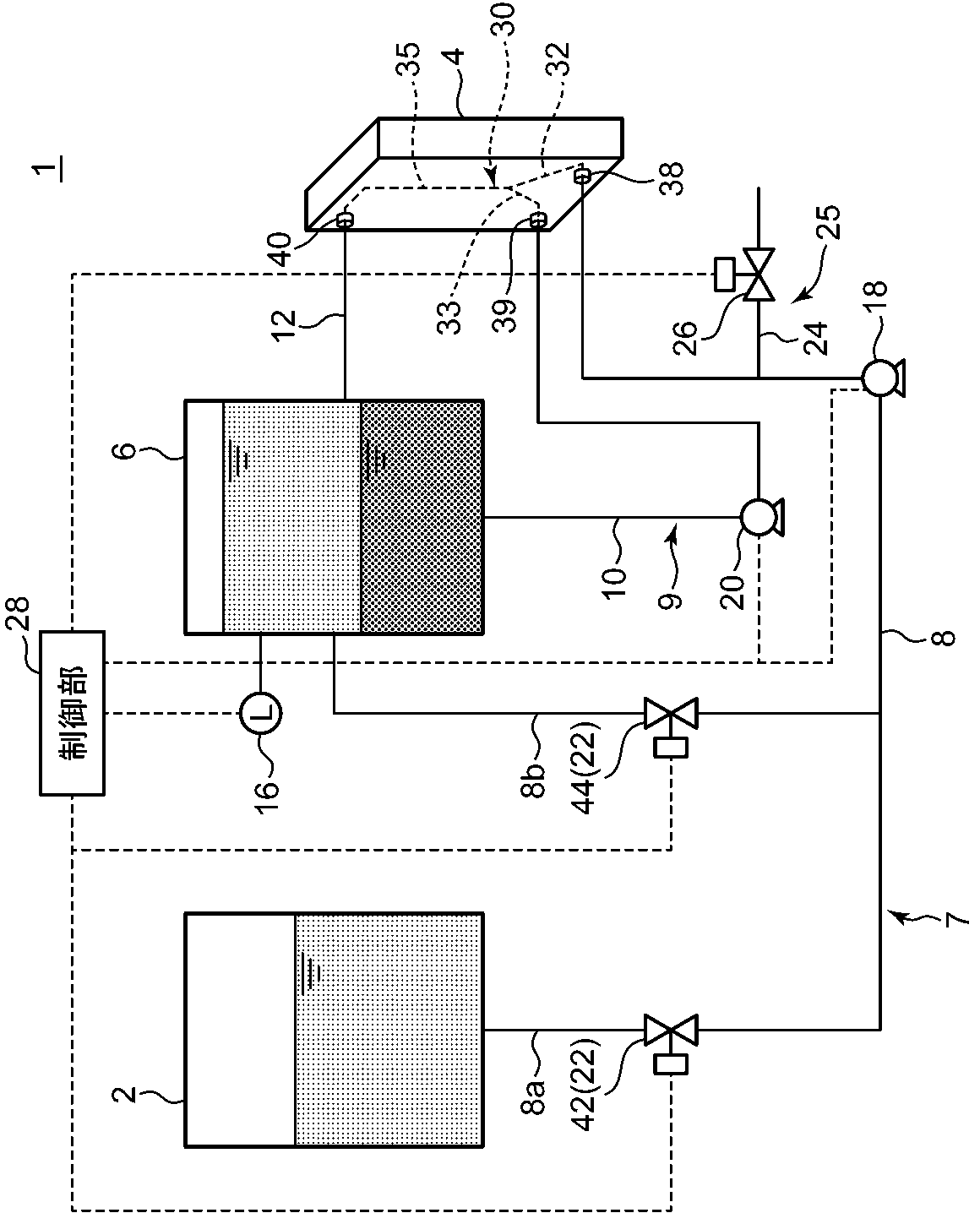

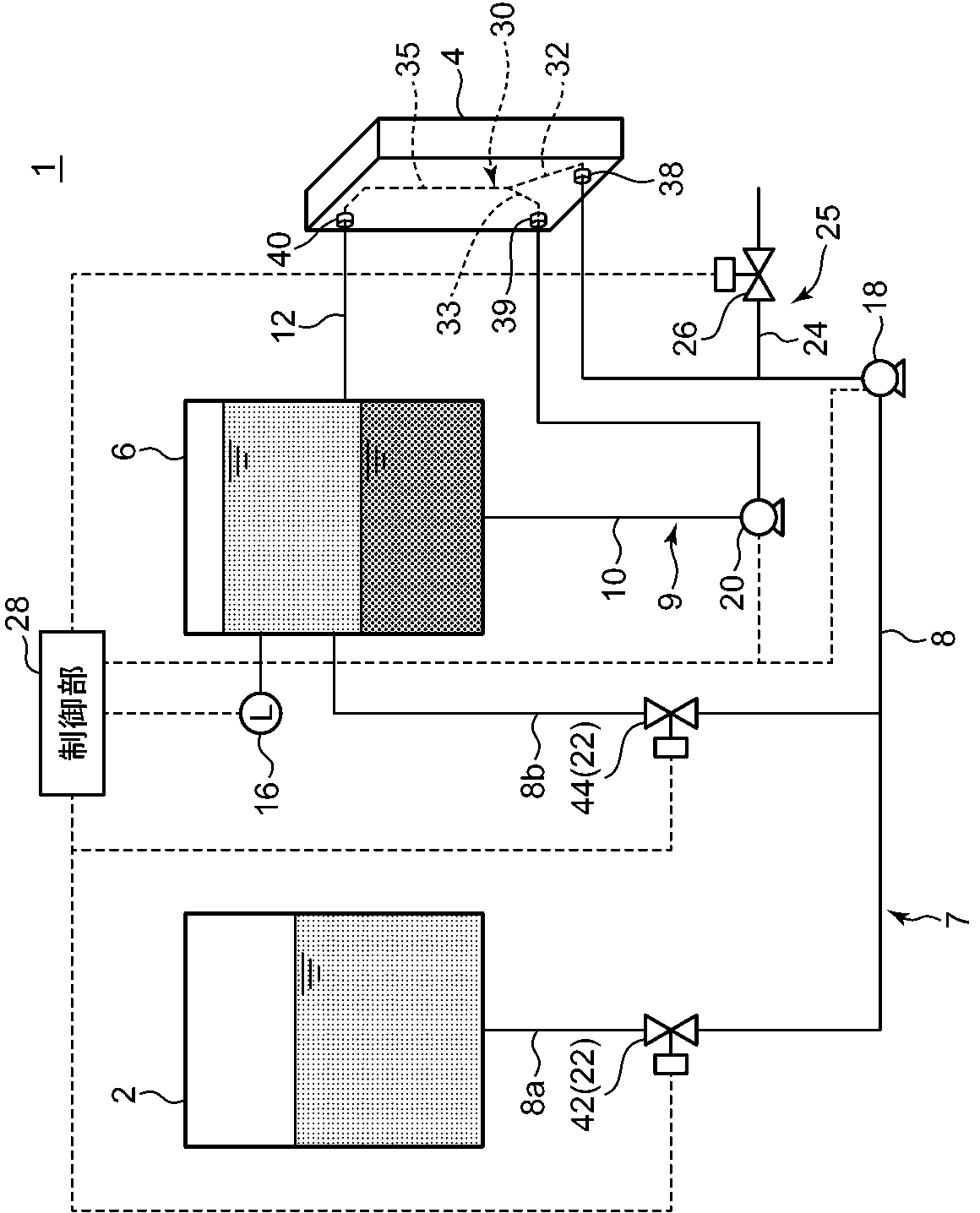

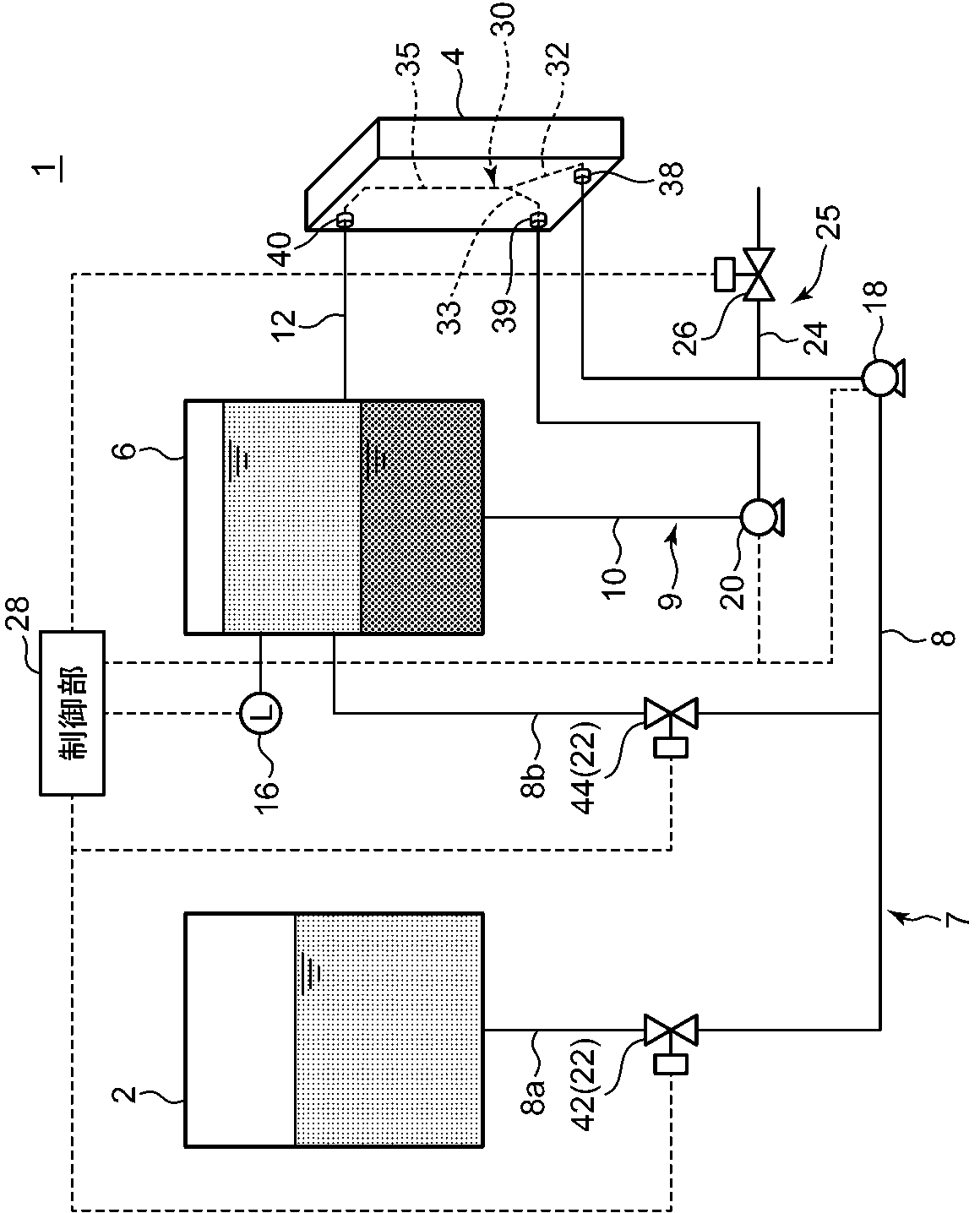

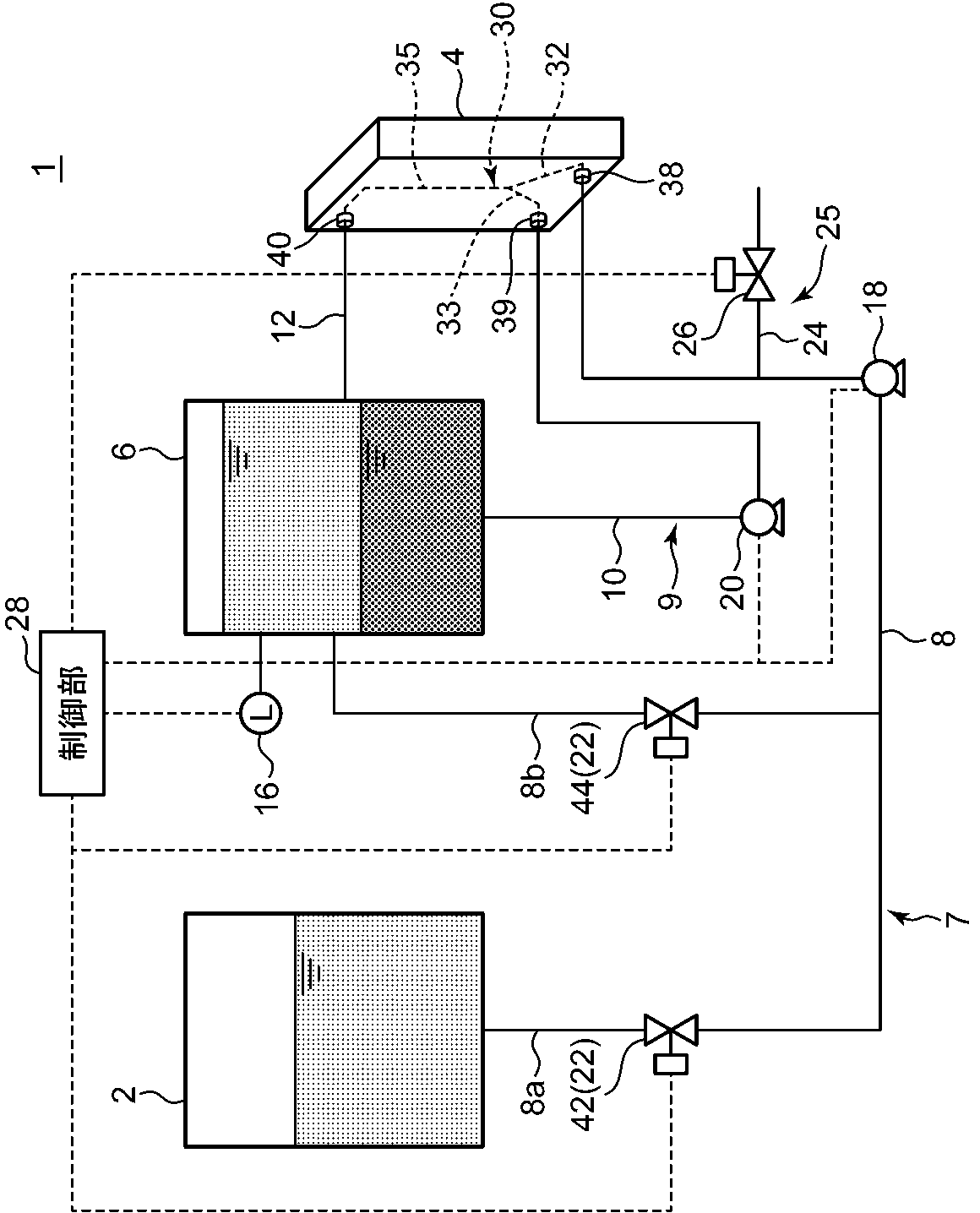

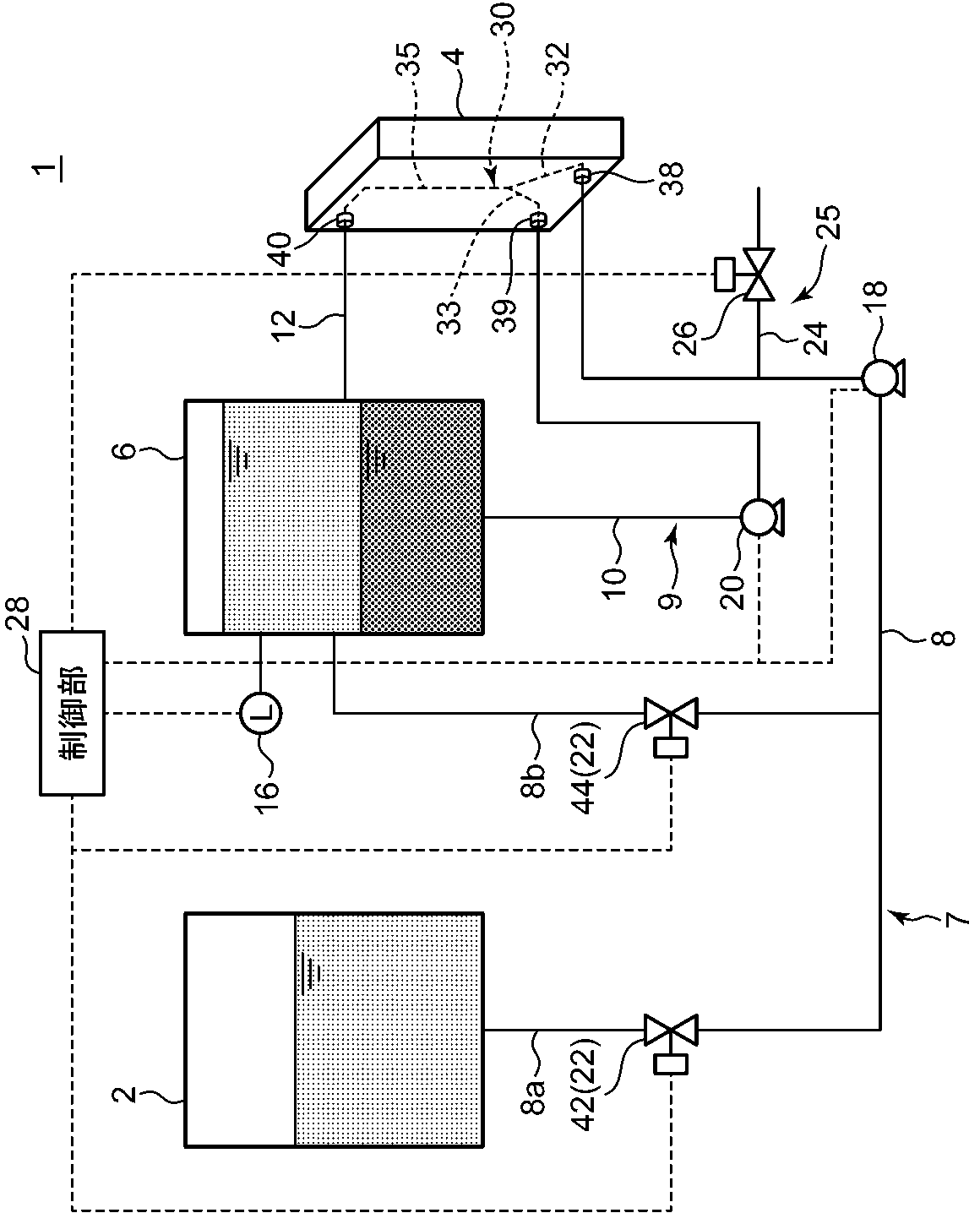

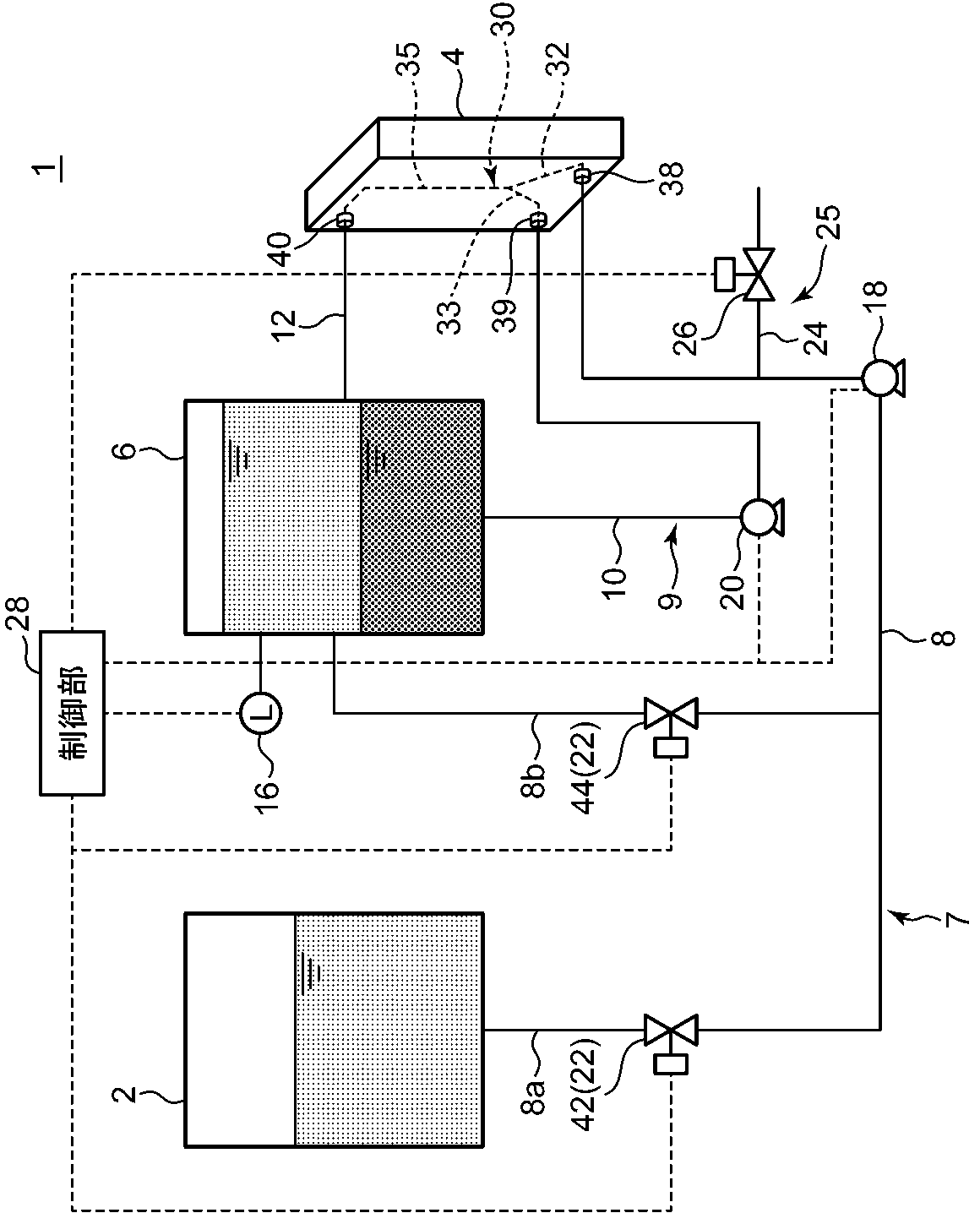

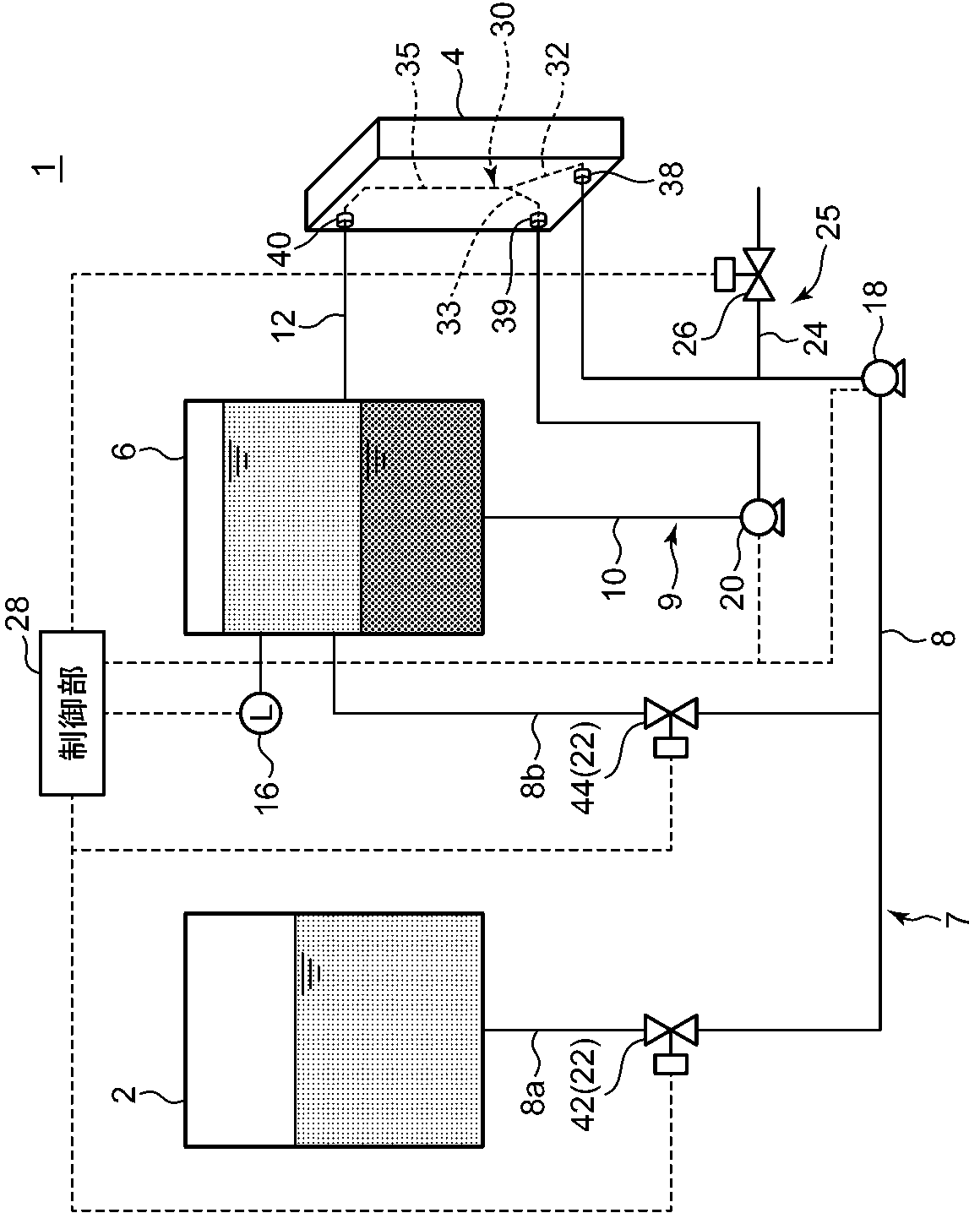

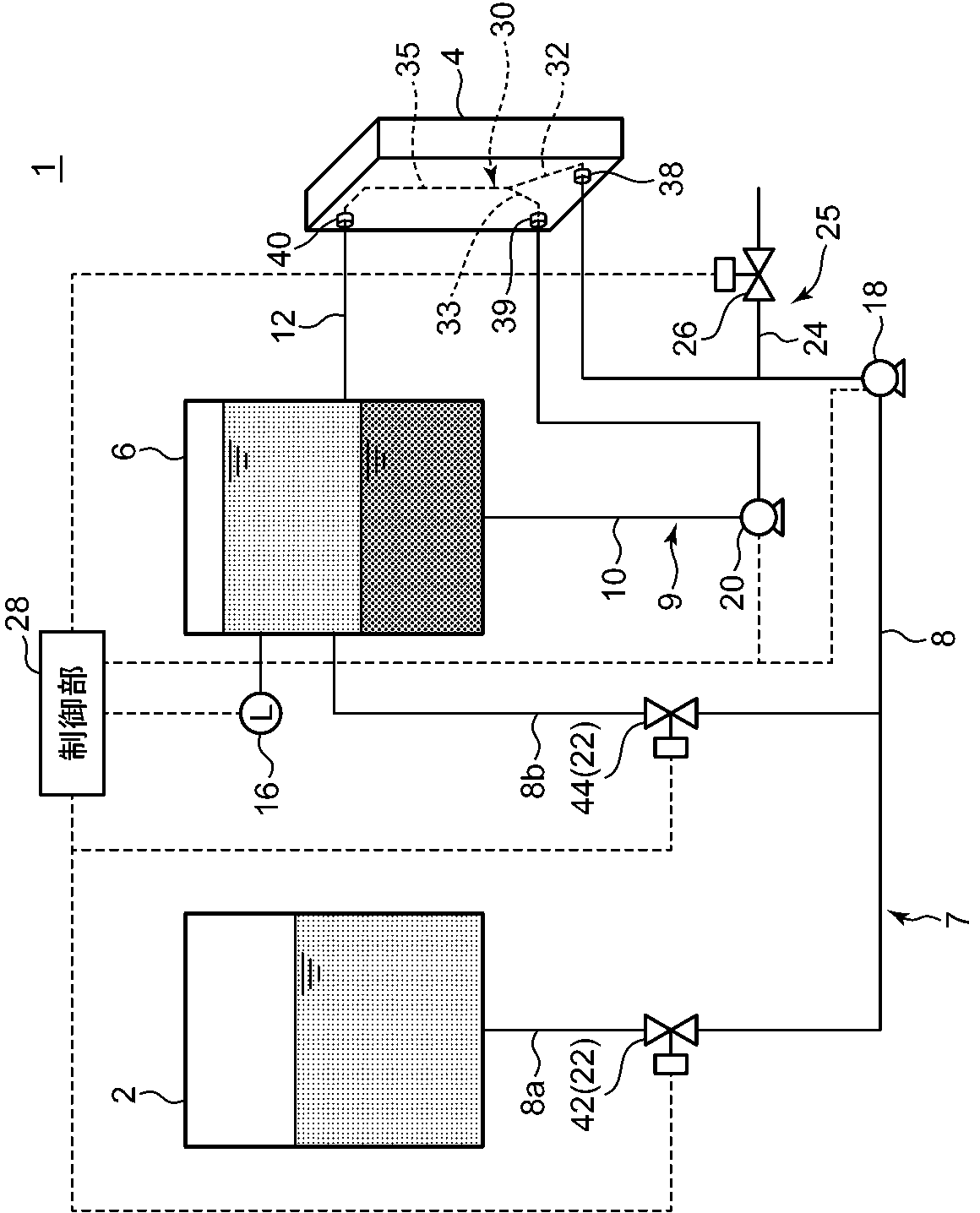

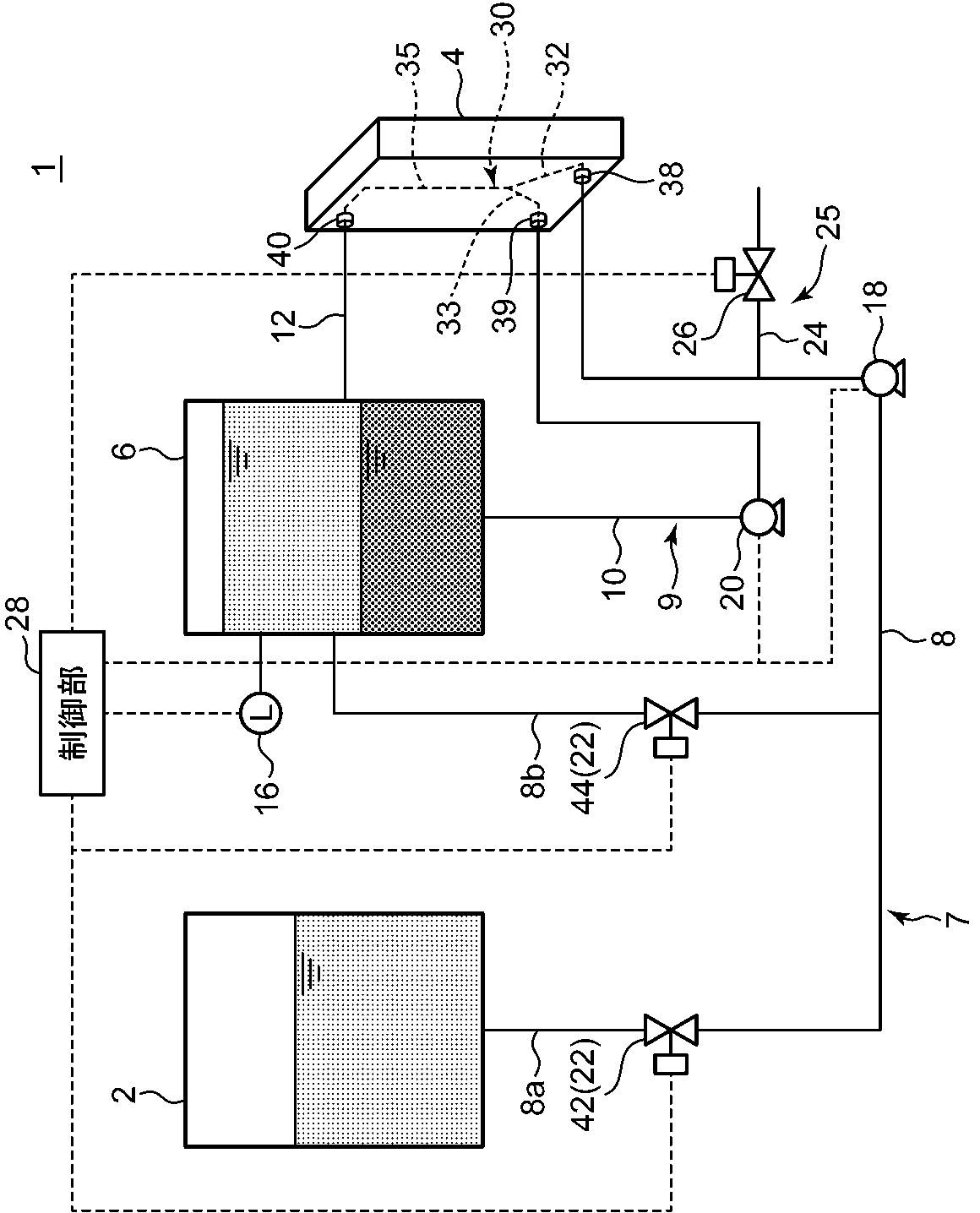

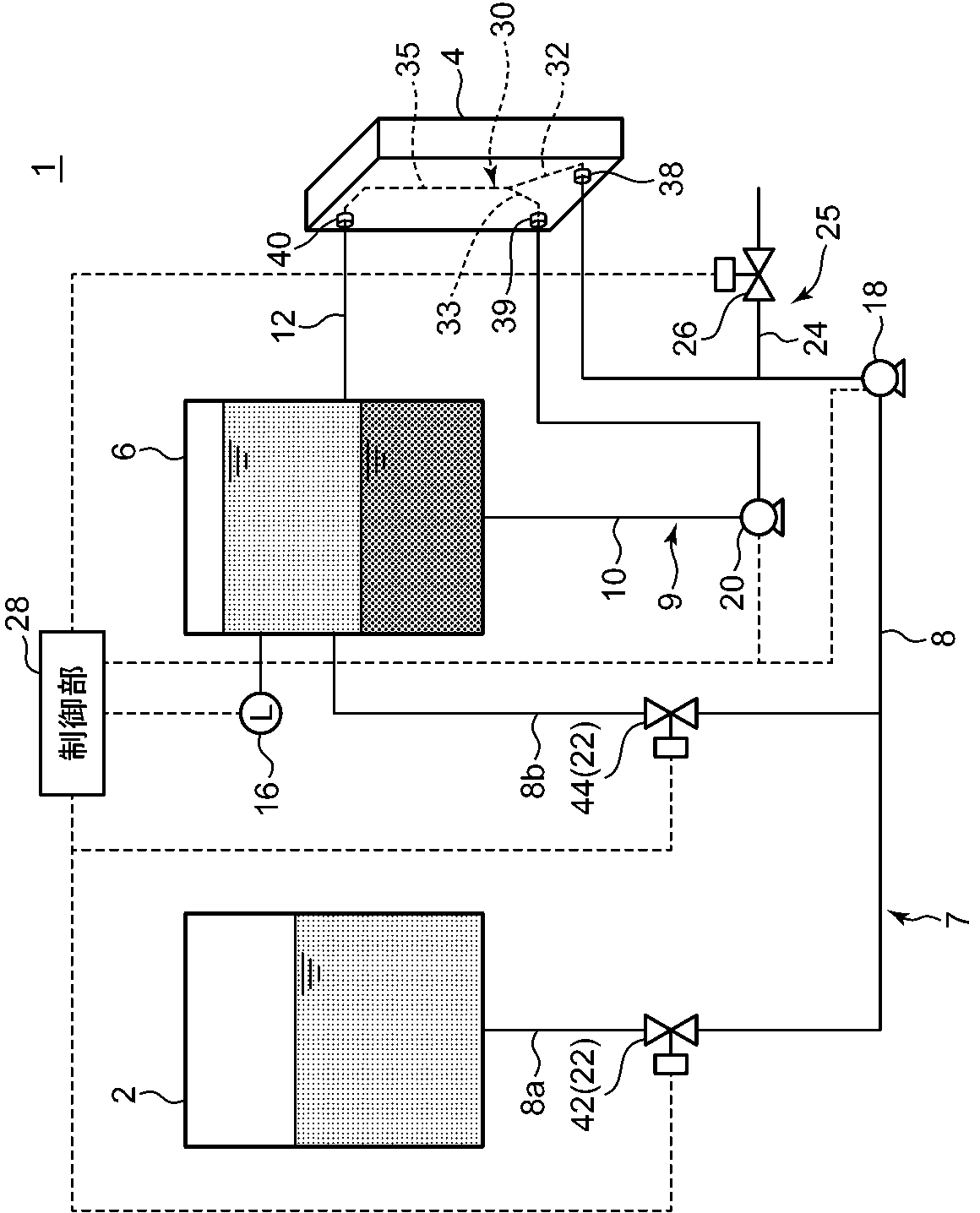

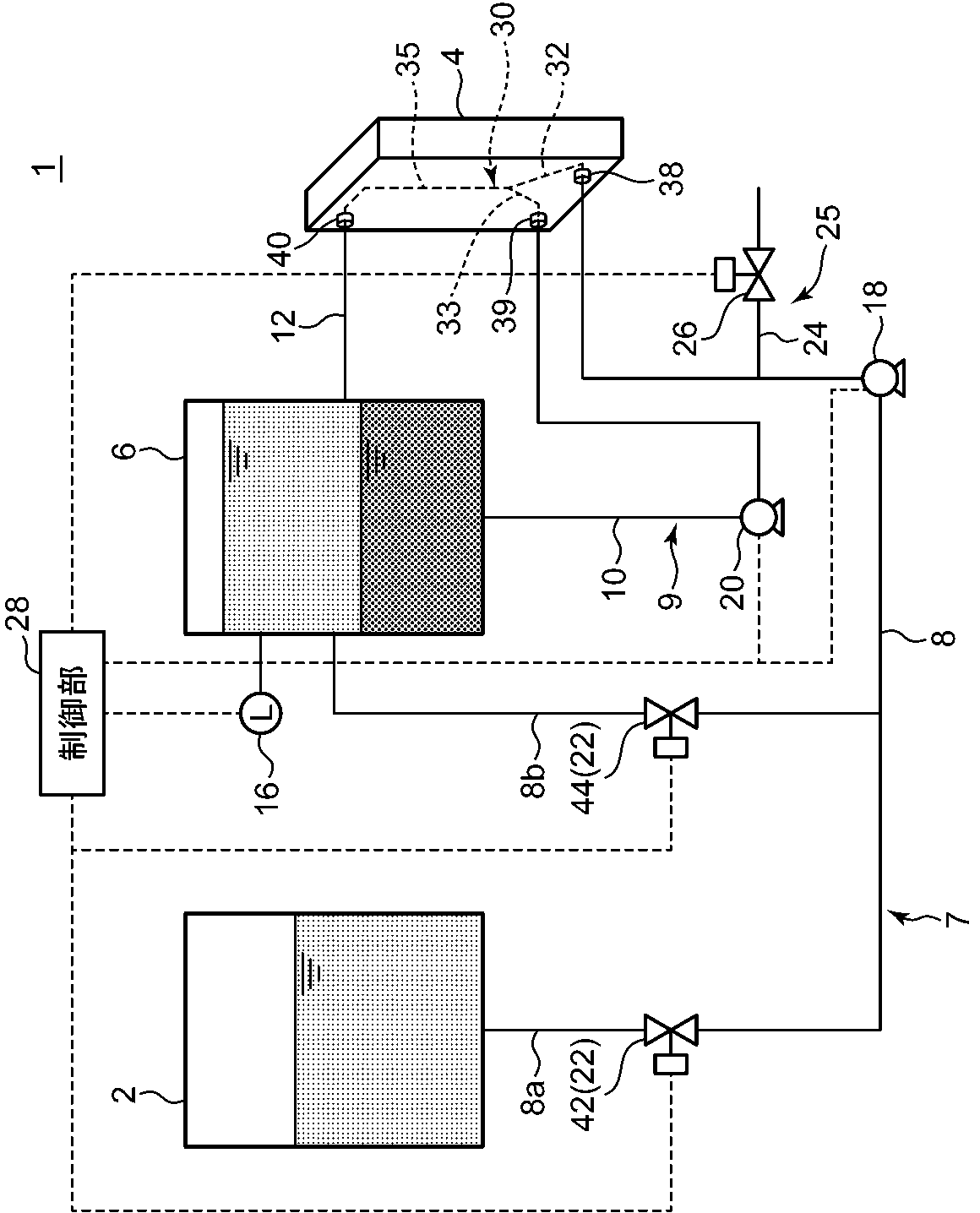

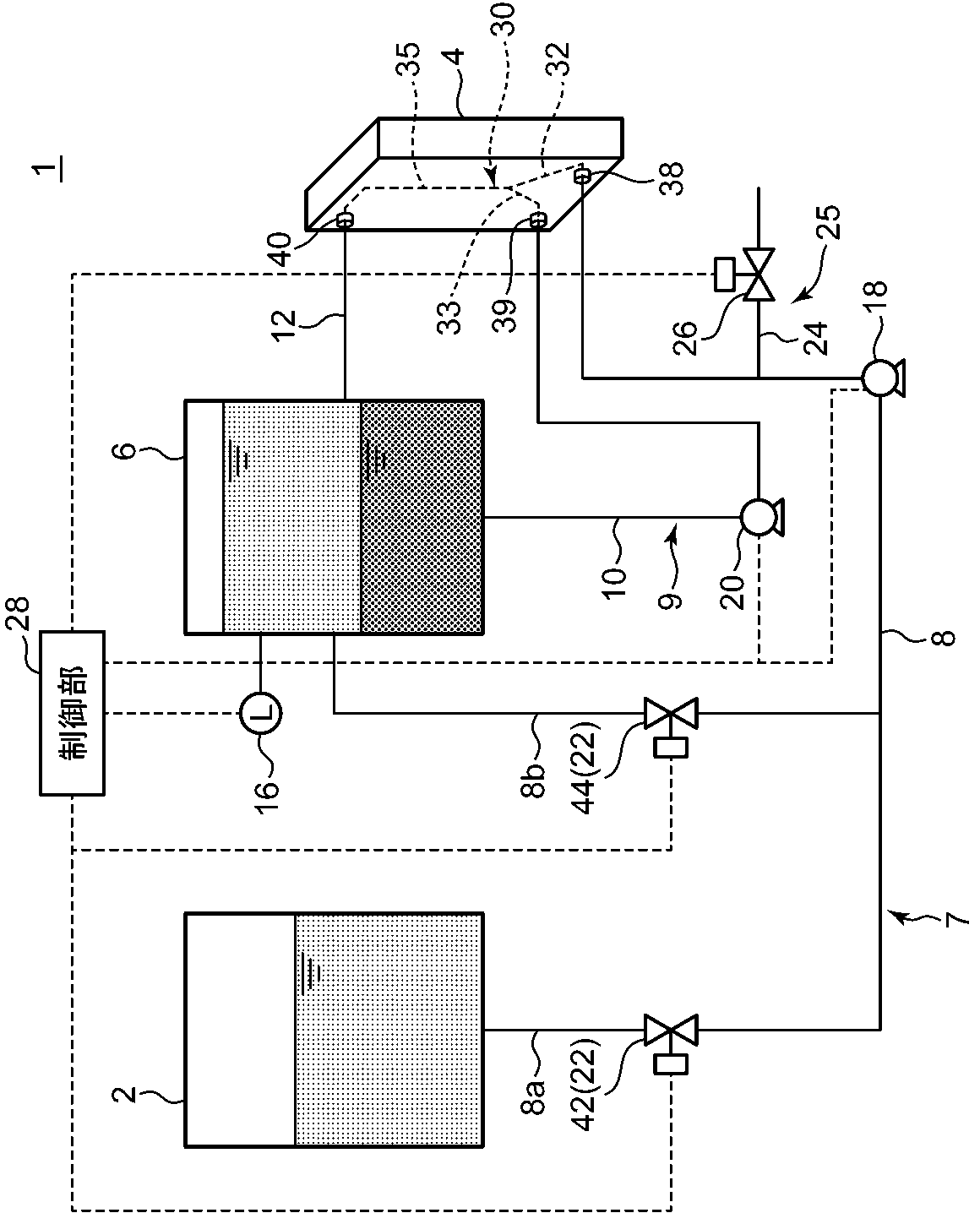

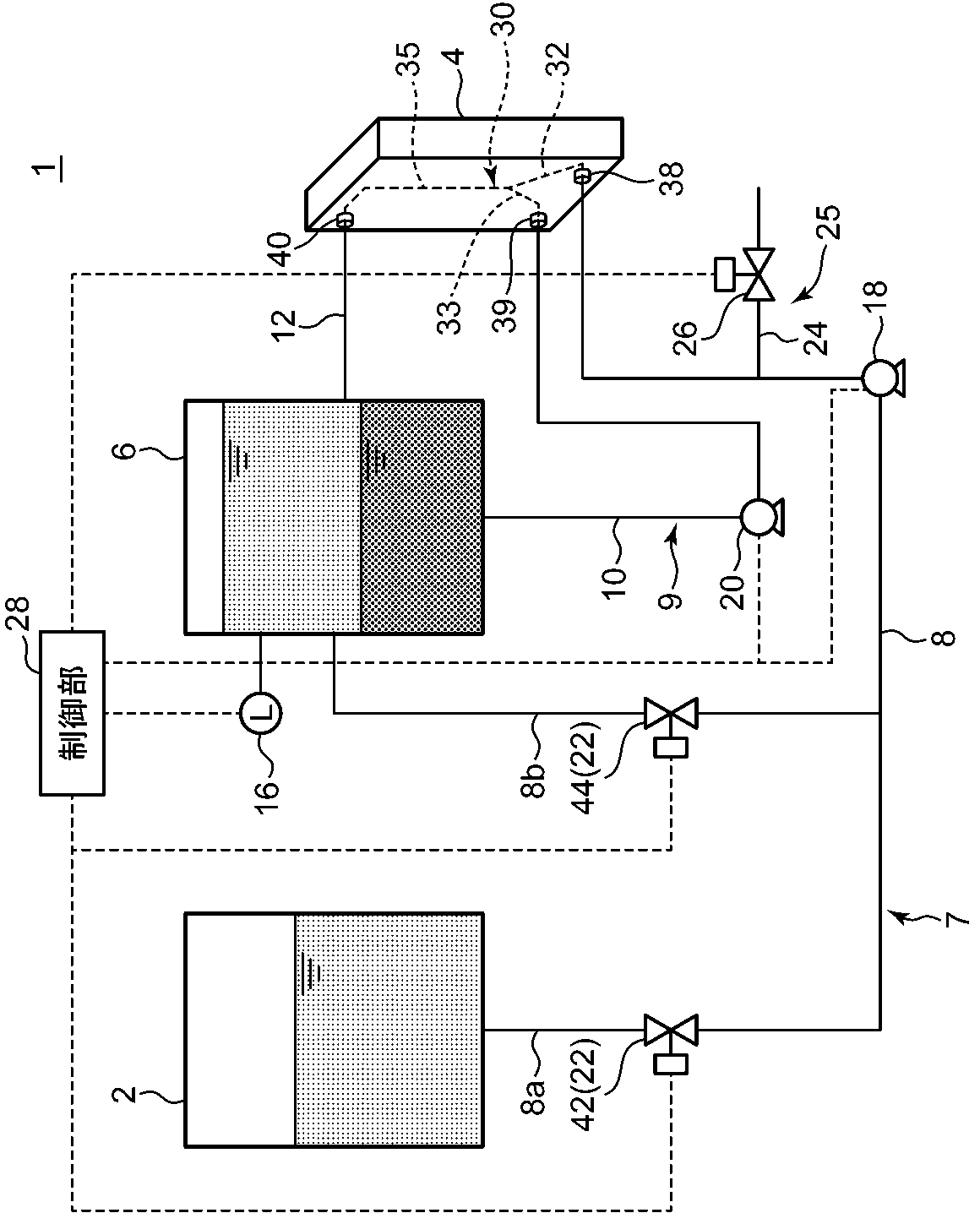

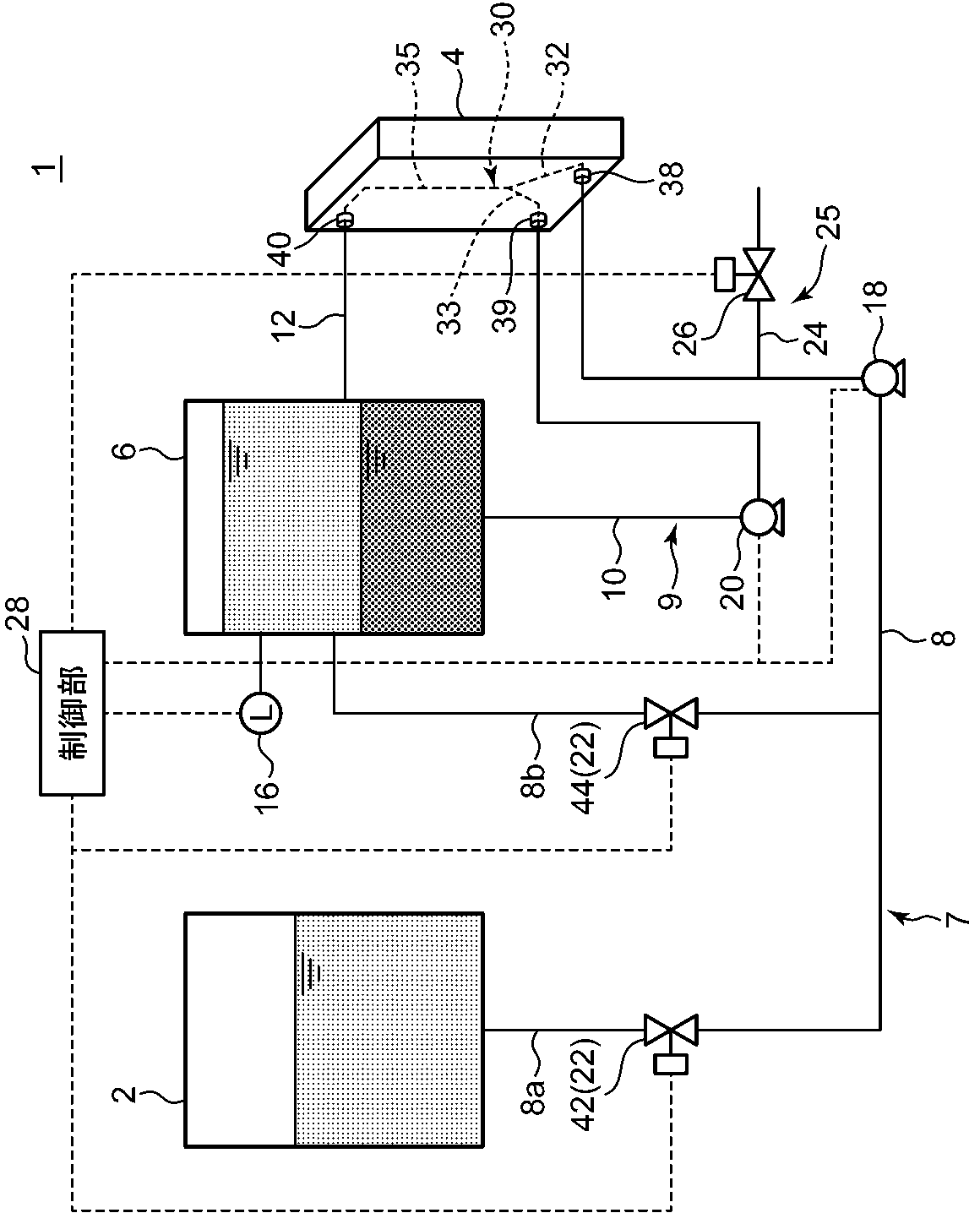

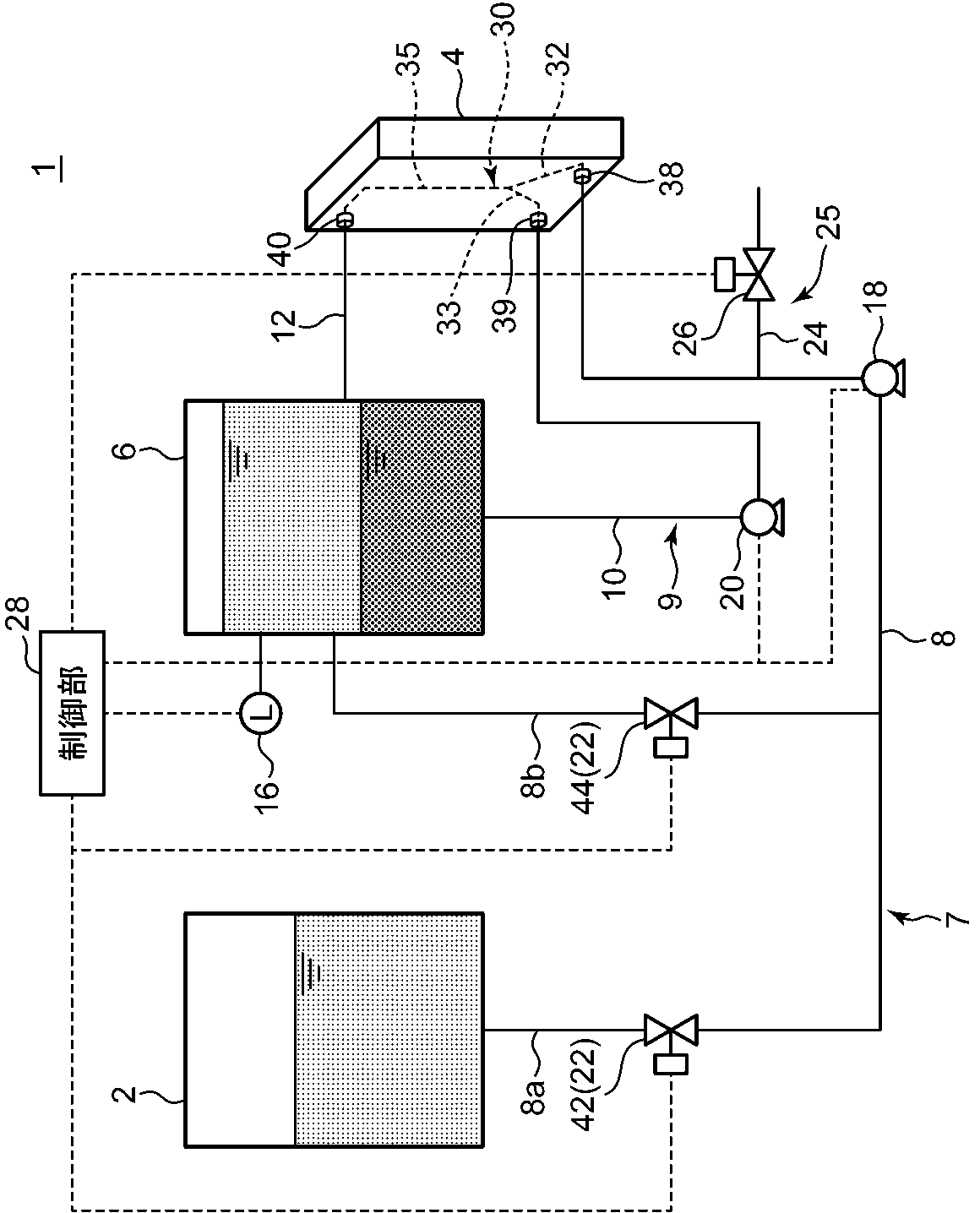

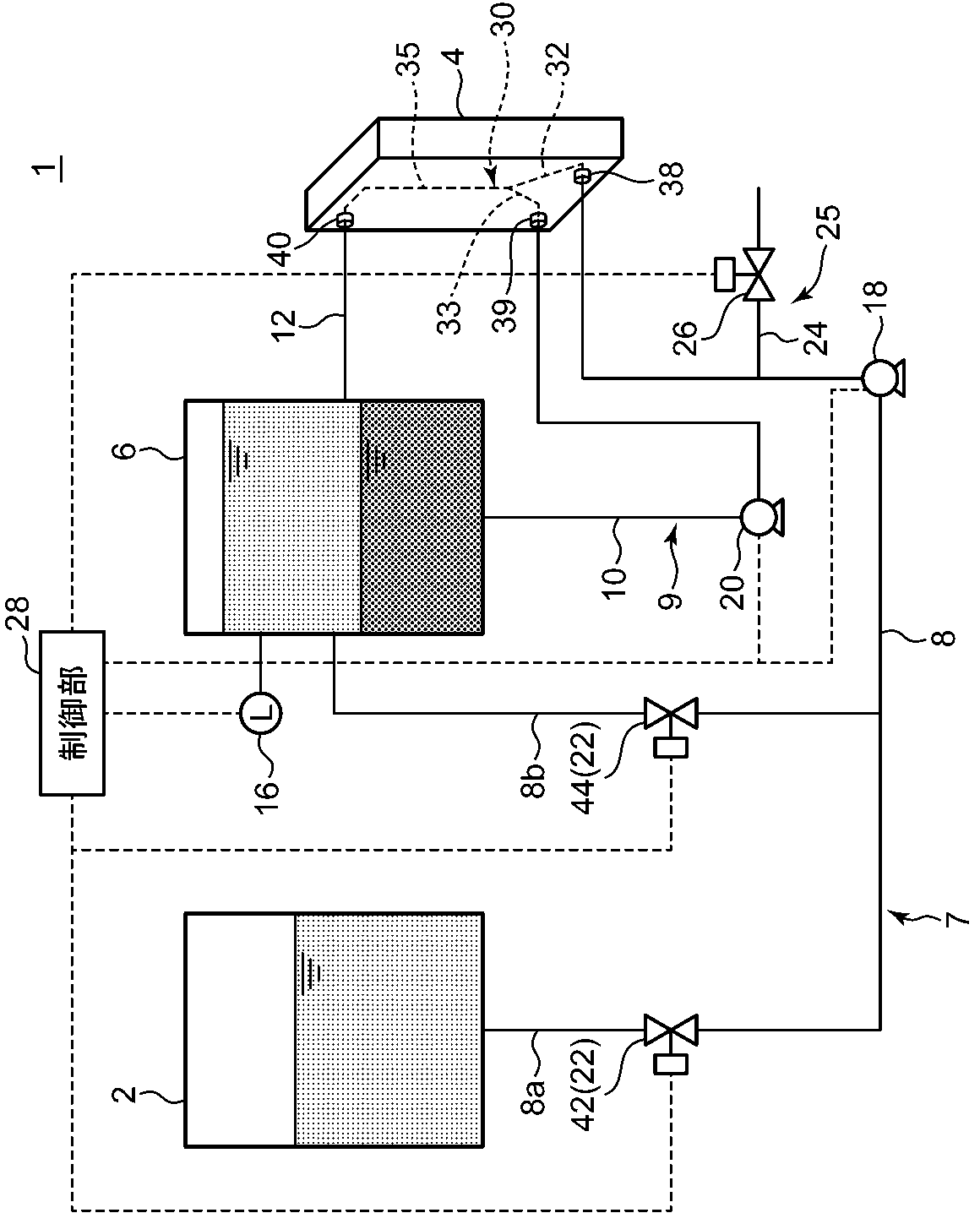

この第1実施形態による相互作用システム1は、図1に示すように、相互作用部4と、分離容器6と、第1供給装置7と、第2供給装置9と、接続配管12と、レベル計16と、排出部25と、制御部28と、を備える。

相互作用部4は、流体同士を接触させて相互作用を生じさせるものであり、当該第1実施形態では、前記抽出処理を行うものである。この相互作用部4は、内部に多数の処理流路30を有する。各処理流路30は、抽出剤と原料液とが互いに接触して原料液から特定成分が抽出されて抽出剤中へ移動するようにその抽出剤と原料液とを流通させる。なお、各図において、相互作用部4内の多数の処理流路30は簡素化して1つの流路で表されており、その流路形状も単純化して表されている。従って、相互作用部4内に設けられる処理流路30の数及び配置、各処理流路30の形状については、相互作用処理の条件に応じて任意に設定される。

各処理流路30は、いわゆるマイクロチャネルである。各処理流路30は、相互作用部4に供給された抽出剤が導入される第1導入路32と、相互作用部4に供給された原料液が導入される第2導入路33と、第1導入路32から抽出剤が流れ込むとともに第2導入路33から原料液が流れ込むようにそれらの第1及び第2導入路32,33の下流側の端部に繋がり、第1導入路32から流れ込んだ抽出剤と第2導入路33から流れ込んだ原料液とが互いに接触した状態で流れて前記抽出処理が行われる処理流路部35とを有する。

また、相互作用部4は、当該相互作用部4内に設けられた全ての処理流路30の第1導入路32と繋がる第1入口38と、前記全ての処理流路30の第2導入路33と繋がる第2入口39と、前記全ての処理流路30の処理流路部35の下流側の端部と繋がる出口40とを有する。第1入口38は、相互作用部4に供給される抽出剤を受け入れる部分である。当該第1入口38を通った抽出剤が各第1導入路32へ分配されて流れる。第2入口39は、相互作用部4に供給される原料液を受け入れる部分である。当該第2入口39を通った原料液が各第2導入路33へ分配されて流れる。また、出口40は、各処理流路30の処理流路部35を流れた抽出処理後の抽出剤と原料液とを相互作用部4の外部へ流出させる部分である。前記第1入口38及び前記第2入口39は、本発明における処理流路の入口の一例であり、前記出口40は、本発明における処理流路の出口の一例である。

分離容器6は、各処理流路30の処理流路部35から流れ出た抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体、すなわち前記出口40から排出される混合流体を受け入れるように前記出口40に接続されている。この分離容器6は、受け入れた混合流体を滞留させて比重差で抽出剤と原料液とに分離させる。

具体的に、分離容器6は、前記出口40に接続配管12を介して接続されている。分離容器6は、前記出口40から排出された前記混合流体を接続配管12を通じて受け入れる。分離容器6内の空間において、前記混合流体は軽液(抽出剤)と重液(原料液)とに上下に分離する。分離した重液(原料液)は分離容器6内の底に溜まり、その溜まった重液の上に分離した軽液(抽出剤)が溜まる。軽液と重液との間には、界面が形成される。

また、当該第1実施形態では、分離容器6は、抽出処理を行っていない未処理の原料液(以下、単に未処理原料液と称する)を貯留するタンクとしても機能する。すなわち、当該第1実施形態では、分離容器6は、相互作用システム1において抽出処理が開始される前は未処理原料液を貯留するタンクとして機能し、抽出処理が開始されて前記混合流体を受け入れた後はその混合流体を抽出剤と原料液とに分離させる容器として機能する。

第1供給装置7は、相互作用部4の第1入口38へ抽出剤を供給する装置である。この第1供給装置7は、本発明における第1流体供給装置の一例である。この第1供給装置7は、抽出剤タンク2と、抽出剤供給配管8と、第1ポンプ18と、供給切換装置22と、を有する。

抽出剤タンク2は、抽出処理に未だ使用されていない抽出剤である未使用抽出剤を貯留するタンクである。この抽出剤タンク2は、本発明における第1流体タンクの一例である。また、未使用抽出剤は、本発明における未使用第1流体の一例である。

抽出剤供給配管8は、分離容器6内で分離した抽出剤を相互作用部4の第1入口38へ導くように分離容器6のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域と第1入口38とを繋いでいる。また、抽出剤供給配管8は、抽出剤タンク2に貯留された未使用抽出剤を相互作用部4の第1入口38へ導くように抽出剤タンク2と第1入口38とを繋いでいる。この抽出剤供給配管8は、本発明における第1流体経路の一例である。

具体的に、抽出剤供給配管8は、抽出剤タンク2に接続された第1分岐管8aと、分離容器6のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域に接続された第2分岐管8bとを有する。抽出剤タンク2に貯留された未使用抽出剤は、第1分岐管8aに流入し、抽出剤供給配管8を通って第1入口38へ供給可能となっている。分離容器6内で分離した抽出剤(軽液)は、第2分岐管8bに流入し、抽出剤供給配管8を通って第1入口38へ供給可能となっている。

第1ポンプ18は、抽出剤供給配管8のうち第1分岐管8aと第2分岐管8bとの分岐箇所よりも相互作用部4寄りの箇所、すなわち抽出剤供給配管8における抽出剤の流れ方向において前記分岐箇所よりも下流側の箇所に設けられている。この第1ポンプ18は、分離容器6内で分離した抽出剤(軽液)を分離容器6から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ送り、また、抽出剤タンク2に貯留された未使用抽出剤を抽出剤タンク2から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ送る。第1ポンプ18は、本発明における第1流体送りポンプの一例である。

供給切換装置22は、抽出剤供給配管8に設けられている。この供給切換装置22は、第1ポンプ18により第1入口38へ送られる抽出剤の供給元を、抽出剤タンク2と分離容器6とにおける一方から他方へ切り換えるためのものである。供給切換装置22は、未使用抽出剤供給状態と、分離抽出剤供給状態とに切り換え可能に構成されている。未使用抽出剤供給状態は、未使用抽出剤が抽出剤タンク2から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ流れるのを許容し且つ分離容器6内で分離した抽出剤(軽液)が分離容器6から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ流れるのを阻止する状態である。分離抽出剤供給状態は、分離容器6内で分離した抽出剤(軽液)が分離容器6から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ流れるのを許容し且つ未使用抽出剤が抽出剤タンク2から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ流れるのを阻止する状態である。

具体的に、供給切換装置22は、第1供給切換弁42と第2供給切換弁44とを有する。

第1供給切換弁42は、抽出剤供給配管8の第1分岐管8aに設けられている。第1供給切換弁42は、抽出剤タンク2から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ未使用抽出剤が供給されるのを許容する開状態と、その未使用抽出剤の供給を阻止する閉状態とに切り換え可能に構成されている。

第2供給切換弁44は、抽出剤供給配管8の第2分岐管8bに設けられている。第2供給切換弁44は、分離容器6から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ分離容器6内で分離した抽出剤(軽液)が供給されるのを許容する開状態と、その抽出剤(軽液)の供給を阻止する閉状態とに切り換え可能に構成されている。

供給切換装置22の前記未使用抽出剤供給状態は、第1供給切換弁42が開状態で且つ第2供給切換弁44が閉状態になっている状態である。供給切換装置22の前記分離抽出剤供給状態は、第1供給切換弁42が閉状態で且つ第2供給切換弁44が開状態になっている状態である。

第2供給装置9は、相互作用部4の第2入口38へ原料液を供給する装置である。この第2供給装置9は、原料液供給配管10と、第2ポンプ20と、を有する。

原料液供給配管10は、分離容器6内で分離した原料液を相互作用部4の第2入口39へ導くように分離容器6のうち分離した原料液(重液)が溜まる領域と第2入口39とを繋いでいる。また、相互作用システム1が稼働を開始してから分離容器6内での分離が行われるまでの期間には、原料液供給配管10は、分離容器6内に充填された未処理原料液を相互作用部4の第2入口39へ導く。この原料液供給配管10は、本発明における第2流体経路の一例である。

第2ポンプ20は、原料液供給配管10に設けられている。この第2ポンプ20は、分離容器6内で分離した原料液(重液)を分離容器6から原料液供給配管10を通じて第2入口39へ送る。また、相互作用システム1が稼働を開始してから分離容器6内での分離が行われるまでの期間には、第2ポンプ20は、分離容器6内に充填された未処理原料液を第2入口39へ送る。第2ポンプ20は、本発明における第2流体送りポンプの一例である。

レベル計16は、分離容器6に取り付けられている。レベル計16は、分離容器6内に溜まった液体の上面の高さ位置を検出する。レベル計16は、分離容器6内に上下に分離した軽液と重液とが溜まっている状態では、それらの液体の最上面の高さ位置、すなわち軽液の上面の高さ位置を検出する。レベル計16は、検出した液体の上面の高さ位置の情報を制御部28へ送信する。

排出部25は、抽出剤供給配管8に接続されている。排出部25は、抽出剤が各処理流路30と分離容器6との間で循環しながら各処理流路30において繰り返し抽出処理を行った結果、その抽出剤が含有する特定成分の濃度が高くなってその抽出剤の抽出能力が低下したときにその抽出剤を抽出剤供給配管8から相互作用システム1の外部へ排出するためのものである。なお、抽出能力は、本発明における相互作用を生じさせる能力の一例である。排出部25は、抽出剤供給配管8から相互作用システム1の外部へ抽出剤を排出させる排出状態と、その抽出剤の排出を阻止する排出阻止状態とに切り換わるように構成されている。

具体的に、排出部25は、排出管24と、排出弁26とを有する。

排出管24は、抽出剤供給配管8のうち第1ポンプ18よりも相互作用部4寄りの箇所、すなわち抽出剤供給配管8における抽出剤の流れ方向において第1ポンプ18よりも下流側の箇所に接続されている。

排出弁26は、排出管24に設けられている。この排出弁26は、排出管24を通じて抽出剤が相互作用システム1の外部へ排出されるのを許容する開状態と、その抽出剤の排出を阻止する閉状態とに切り換え可能に構成されている。排出部25は、排出弁26が開状態になることによって前記排出状態になり、排出弁26が閉状態になることによって前記排出阻止状態になる。

制御部28は、第1供給切換弁42、第2供給切換弁44及び排出弁26のそれぞれの開閉の切換制御と、第1ポンプ18及び第2ポンプ20のそれぞれの作動の制御とを行う。制御部28は、レベル計16から送信される分離容器6内の液体の上面の高さ位置の情報を取得する。この制御部28により行われる第1供給切換弁42、第2供給切換弁44及び排出弁26の開閉の切換制御、及び、第1及び第2ポンプ18,20の作動の制御の具体的な内容は、以下の相互作用方法(抽出方法)の説明中にて述べられる。

次に、図2~図5を参照して、第1実施形態による相互作用システム1を用いた相互作用方法、具体的には原料液から特定成分を抽出して抽出剤中へ移動させる抽出方法について説明する。なお、図3~図5では、原料液と抽出剤とがそれぞれ流れている流路が太線で示されている。

まず、抽出処理の開始前に、未使用抽出剤を抽出剤タンク2に充填するとともに、未処理原料液を分離容器6に充填する(図2参照)。このとき、第1供給切換弁42及び第2供給切換弁44は両方とも閉状態にされている。また、排出弁26も閉状態にされている。

その後、相互作用システム1における抽出処理が開始される。具体的には、制御部28が第1供給切換弁42を開状態にするとともに第1ポンプ18を作動させ、その第1ポンプ18により抽出剤タンク2から相互作用部4の第1入口38へ未使用抽出剤が送られる。また、制御部28が第2ポンプ20を作動させ、その第2ポンプ20により分離容器6から相互作用部4の第2入口39へ未処理原料液が送られる。

第1入口38へ送られた抽出剤は、各処理流路30の第1導入路32に流入する。また、第2入口39へ送られた原料液は、各処理流路30の第2導入路33に流入する。そして、各処理流路30において、抽出剤が第1導入路32から処理流路部35に流れ込むとともに原料液が第2導入路33から処理流路部35に流れ込み、その抽出剤と原料液とが互いに接触した状態で処理流路部35を流れる。この抽出剤と原料液とが処理流路部35を流れる過程で原料液から特定成分が抽出されて抽出剤中に移動する抽出処理が行われる。そして、抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体が相互作用部4の出口40から流れ出て接続配管12を通って分離容器6内へ導入される。

分離容器6内に導入された混合流体は、その分離容器6内で滞留し、図3に示すように、比重差によって軽液(抽出剤)と重液(原料液)とに上下に分離する。重液(原料液)は、第2ポンプ20により分離容器6から原料液供給配管10を通じて相互作用部4の第2入口39へ送られ、各処理流路30へ流入する。すなわち、原料液が分離容器6と各処理流路30との間で循環する。

そして、時間が経過するにつれて、分離容器6内に溜まる軽液(抽出剤)の量が増加する。制御部28は、図4に示すように分離容器6内に溜まった抽出剤の量が所定量に達した時点で、第2供給切換弁44を開状態に切り換えるとともに、第1供給切換弁42を閉状態に切り換える。このとき、具体的には、制御部28は、レベル計16から取得した情報に基づいて、分離容器6内に溜まった液体の上面(軽液である抽出剤の上面)の高さ位置が予め設定された規定高さ位置を越えたと判断した時点で、第1供給切換弁42を閉状態に切り換えるとともに第2供給切換弁44を開状態に切り換える。

前記規定高さ位置は、処理流路30において原料液に対して接触させるべき抽出剤の量に応じて任意に設定される。具体的には、原料液とその原料液に接触させるべき抽出剤との体積比が予め決定され、抽出処理の開始前に分離容器6内に充填された原料液(重液)の高さ(分離容器6内の底面から原料液の上面までの高さ)に対して前記体積比に応じた高さが求められる。そして、この求められた高さを、分離容器6内に充填された原料液(重液)の高さに加算する。前記規定高さ位置は、このようにして算出された高さに相当する位置に設定される。

第1供給切換弁42が閉状態に切り換わることにより、抽出剤タンク2から相互作用部4の各処理流路30への抽出剤の供給は停止する。その代わりに、第2供給切換弁44が開状態に切り換わることにより、分離容器6内で分離した抽出剤が第1ポンプ18により第1入口38へ送られ、その抽出剤が各処理流路30へ供給される。これ以降、抽出剤が分離容器6と各処理流路30との間で循環する。従って、図4に示すように、抽出剤と原料液との両方が、分離容器6と相互作用部4の各処理流路30との間で循環し、それによって各処理流路30の処理流路部35での原料液からの特定成分の抽出と、分離容器6での混合流体の抽出剤(軽液)と原料液(重液)への分離とが繰り返し行われる。その結果、原料液からの特定成分の抽出が進行し、原料液中の特定成分の濃度が低下するとともに、抽出剤中の特定成分の濃度が上昇する。

この後、制御部28は、分離容器6と各処理流路30との間での抽出剤の循環が開始された時点(第2供給切換弁44を開状態に切り換えた時点)から所定の時間が経過したタイミングで排出弁26を開状態に切り換える。前記所定の時間は、抽出剤の循環の開始後、処理流路30においてその抽出剤による抽出処理を繰り返し行った場合にその抽出剤の抽出能力が所望の程度以下に低下する時間である。排出弁26が開状態に切り換えられることにより、図5に示すように、第1ポンプ18によって分離容器6から第1入口38側へ送られる抽出剤(軽液)が、排出管24を通じて相互作用システム1の外部へ排出される。すなわち、前記のように特定成分の濃度が上昇した抽出剤が、相互作用システム1の外部へ排出される。それに伴って、分離容器6内の抽出剤の量が減少する。

その後、制御部28は、抽出剤の排出量が所定量に達した時点で排出弁26を閉状態に切り換える。このとき、具体的には、制御部28は、レベル計16から取得した情報に基づいて、分離容器6内の液体の上面(軽液の上面)が予め設定された排出停止高さ位置まで低下したと判断した時点で、排出弁26を閉状態に切り換える。これにより、抽出剤の排出が停止される。

前記排出停止高さ位置の下限は、分離容器6に対する抽出剤供給配管8の第2分岐管8bの接続箇所の高さ位置である。前記排出停止高さ位置は、この第2分岐管8bの接続箇所の高さ位置よりも上で、分離容器6内の抽出処理に使用された後の抽出剤(重液)を未使用抽出剤に入れ替える割合に応じて設定される。すなわち、前記排出停止高さ位置は、分離容器6内の抽出剤を未使用抽出剤に入れ替える割合が大きい場合には低い位置に設定され、分離容器6内の抽出剤を未使用抽出剤に入れ替える割合が小さい場合には高い位置に設定される。

その後、制御部28は、第1供給切換弁42を開状態に切り換えるとともに第2供給切換弁44を閉状態に切り換える。その結果、抽出剤タンク2から相互作用部4の各処理流路30へ未使用抽出剤が供給される。この後、以上説明したプロセスが繰り返し行われる。

(第1実施形態による効果)

また、この第1実施形態では、第1及び第2ポンプ18,20は1つの相互作用部4内の処理流路30に抽出剤と原料液とを流すために必要な揚程を有するだけでよいため、従来の相互作用システムのように複数段の相互作用部の流路に流体を流す場合に比べて、第1及び第2ポンプ18,20の揚程を低減できる。また、それに伴って第1及び第2ポンプ18,20の所要動力も低減できる。

さらに、この第1実施形態では、制御部28が排出弁26を開状態に切り換えるタイミングを適宜変更して抽出剤及び原料液が分離容器6と各処理流路30との間で循環する回数を変更することで抽出処理の回数を変更できる。従って、この第1実施形態では、相互作用システム1の構成を変更することなく、抽出処理の回数を変更できる。換言すれば、相互作用システム1の構成を変更することなく、抽出剤と原料液との処理流量の増減及び処理流路30の処理流路部35における抽出剤と原料液との必要滞留時間の増減に対応できる。

また、この第1実施形態では、抽出剤を循環させて各処理流路30でその抽出剤による抽出処理を繰り返し行うことによってその抽出剤の抽出能力が低下したときに、排出弁26を閉状態から開状態に切り換えることにより、抽出能力が低下した抽出剤を相互作用システム1の外部へ排出することができる。そして、抽出剤を排出した後、供給切換装置22を分離流体供給状態から未使用流体供給状態に切り換える(第1供給切換弁42を開状態に、第2供給切換弁44を閉状態にそれぞれ切り換える)ことにより、抽出能力が高い未使用抽出剤を抽出剤タンク2から各処理流路30へ供給することができる。このため、各処理流路30における抽出処理の効率を回復することができる。

(第2実施形態)

当該第2実施形態による相互作用システム1の基本的な構成は前記第1実施形態による相互作用システム1と同様であるが、当該第2実施形態による相互作用システム1は、抽出剤の比重が原料液の比重よりも大きい場合に採用され、分離容器6内で分離した重液としての抽出剤を各処理流路30へ供給し、分離容器6内で分離した軽液としての原料液を各処理流路30へ供給するように構成されている。

具体的に、当該第2実施形態による相互作用システム1では、図6に示すように、抽出剤供給配管8の第2分岐管8bが、分離容器6のうち原料液供給配管10が接続された箇所よりも下側の位置で、その分離容器6のうち分離した重液(抽出剤)が溜まる領域に接続されている。このため、分離容器6内で軽液(原料液)の下側に溜まった重液(抽出剤)を、抽出剤供給配管8を通じて各処理流路30へ供給可能となっている。

また、原料液供給配管10は、分離容器6のうち抽出剤供給配管8の第2分岐管8bが接続された箇所よりも上側の位置で、その分離容器6のうち分離した軽液(原料液)が溜まる領域に接続されている。このため、分離容器6内で重液(抽出剤)の上側に溜まった軽液(原料液)を原料液供給配管10を通じて各処理流路30へ供給可能となっている。

また、当該第2実施形態では、レベル計16が、分離容器6内に溜まった重液(抽出剤)の上面の高さ位置、すなわち分離容器6内に溜まった重液と軽液との間の界面の高さ位置を検出し、その検出した高さ位置の情報を制御部28へ送る。

当該第2実施形態による相互作用システム1の上記以外の構成は、第1実施形態による相互作用システム1と同様である。

次に、図7~図10を参照して、当該第2実施形態による相互作用システム1を用いた相互作用方法の一例である抽出方法について説明する。なお、図8~図10では、原料液と抽出剤とがそれぞれ流れている流路が太線で示されている。

当該第2実施形態による抽出方法では、前記第1実施形態による抽出方法と同様、抽出処理の開始前に抽出剤タンク2内に未使用抽出剤を充填するとともに分離容器6内に未処理原料液を充填する(図7参照)。

そして、前記第1実施形態と同様、制御部28が第1供給切換弁42を開状態に切り換えるとともに第1ポンプ18を作動させることにより、抽出剤タンク2から相互作用部4の各処理流路30へ未使用抽出剤が供給される。また、制御部28が第2ポンプ20を作動させることにより、分離容器6から相互作用部4の各処理流路30へ未処理原料液が供給される。これにより、各処理流路30の処理流路部35における原料液からの特定成分の抽出処理が開始される。

その後、相互作用部4の出口40から排出されて分離容器6内に導入された抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体は、その分離容器6内で滞留し、図8に示すように、比重差によって軽液(原料液)と重液(抽出剤)とに上下に分離する。軽液(原料液)は、第2ポンプ20により分離容器6から原料液供給配管10を通じて相互作用部4の各処理流路30へ送られる。

そして、時間が経過するにつれて分離容器6内に溜まる重液(抽出剤)の量が増加する。制御部28は、図9に示すように分離容器6内に溜まった抽出剤の量が所定量に達した時点で、第2供給切換弁44を開状態に切り換えるとともに、第1供給切換弁42を閉状態に切り換える。このとき、具体的には、制御部28は、レベル計16から取得した情報に基づいて、分離容器6内に溜まった重液の上面の高さ位置(軽液と重液との間の界面の高さ位置)が予め設定された規定高さ位置を越えたと判断した時点で、第1供給切換弁42を閉状態に切り換えるとともに第2供給切換弁44を開状態に切り換える。

前記規定高さ位置は、処理流路30において原料液に対して接触させるべき抽出剤の量に応じて任意に設定される。具体的には、原料液とその原料液に接触させるべき抽出剤との体積比が予め決定され、抽出処理の開始前に分離容器6内に充填された原料液(軽液)の高さ(分離容器6内の底面から原料液の上面までの高さ)に対して前記体積比に応じた高さが求められる。前記規定高さ位置は、このように求められる高さに相当する位置に設定される。

第1供給切換弁42が閉状態に切り換わるとともに第2供給切換弁44が開状態に切り換わることにより、抽出剤タンク2から各処理流路30への抽出剤の供給は停止し、その代わりに、分離容器6内で分離した抽出剤(重液)が抽出剤供給配管8を通じて各処理流路30へ供給される。従って、これ以降、図9に示すように、抽出剤と原料液との両方が分離容器6と相互作用部4の各処理流路30との間で循環し、それによって各処理流路30の処理流路部35での原料液からの特定成分の抽出と、分離容器6での混合流体の抽出剤(重液)と原料液(軽液)への分離とが繰り返し行われる。

この後、前記第1実施形態と同様、制御部28が所定のタイミングで排出弁26を開状態に切り換え、その結果、抽出処理に繰り返し用いられて特定成分の濃度が上昇した抽出剤が、図10に示すように、排出管24を通じて相互作用システム1の外部へ排出される。それに伴って、分離容器6内に溜まっている抽出剤(重液)の量が減少する。

その後、制御部28は、排出された抽出剤の排出量が所定量に達した時点で排出弁26を閉状態に切り換える。具体的には、制御部28は、レベル計16から取得した情報に基づいて、分離容器6内に溜まった重液の上面(軽液と重液との間の界面)が予め設定された排出停止高さ位置まで低下したと判断した時点で、排出弁26を閉状態に切り換える。これにより、抽出剤の排出が停止される。その後、以上説明したプロセスが繰り返し行われる。

前記排出停止高さ位置の下限は、分離容器6内の底面の高さ位置である。前記排出停止高さ位置は、この分離容器6内の底面の高さ位置よりも上で、分離容器6内の抽出処理に使用された後の抽出剤(重液)を未使用抽出剤に入れ替える割合に応じて設定される。すなわち、前記排出停止高さ位置は、分離容器6内の抽出剤を未使用抽出剤に入れ替える割合が大きい場合には低い位置に設定され、分離容器6内の抽出剤を未使用抽出剤に入れ替える割合が小さい場合には高い位置に設定される。

当該第2実施形態による抽出方法の上記以外のプロセスは、第1実施形態による抽出方法と同様である。

(第2実施形態による効果)

(第3実施形態)

この第3実施形態による相互作用システム1は、抽出処理に繰り返し用いられることにより特定成分の濃度が上昇した抽出剤を外部へ排出している期間に、並行して各処理流路30へ未使用抽出剤を供給して抽出処理を中断することなく実施できるように構成されている。また、この第3実施形態による相互作用システム1では、各処理流路30から流れ出た混合流体を抽出剤と原料液とに分離するための分離容器6とは別に未処理原料液を貯留する原料液タンク54を備えている。また、この第3実施形態による相互作用システム1は、抽出剤の比重が原料液の比重よりも小さい場合に採用される。

具体的に、当該第3実施形態による相互作用システム1は、図11に示すように、相互作用部4と、分離容器6と、第1供給装置7と、第2供給装置9と、接続配管12と、第1排出部80と、第2排出部82と、制御部28と、を備える。

相互作用部4は、前記第1実施形態における相互作用部4と同様のものである。

分離容器6は、相互作用部4の各処理流路30の処理流路部35から流れ出た抽出剤と原料液との混合流体を滞留させて比重差により軽液(抽出剤)と重液(原料液)とに分離させるものである。

第1供給装置7は、相互作用部4の第1入口38へ抽出剤を供給する装置である。この第1供給装置7は、本発明における第1流体供給装置の一例である。第1供給装置7は、抽出剤保持タンク47と、抽出剤経路48と、第1充填配管55と、第2充填配管56と、第1充填切換弁58と、第2充填切換弁60と、第1ポンプ18と、流入切換装置66と、供給切換装置22と、を有する。

抽出剤保持タンク47は、後述の第1及び第2貯留タンク50,52へ充填する未使用抽出剤を保持しておくリザーブタンクである。

抽出剤経路48は、分離容器6内で分離した抽出剤を相互作用部4の第1入口38へ導くように分離容器6のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域と第1入口38とを繋いでいる。この抽出剤経路48は、本発明における第1流体経路の一例である。抽出剤経路48は、抽出剤導出配管62と、第1貯留タンク50と、第2貯留タンク52と、抽出剤供給配管8と、を有する。

抽出剤導出配管62は、分離容器6内から抽出剤を導出するように分離容器6内のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域に接続されている。抽出剤導出配管62のうち抽出剤の流れ方向において下流側の部分は、第1分岐管62aと第2分岐管62bとに分岐している。

第1貯留タンク50と第2貯留タンク52とは、それぞれ、分離容器6から抽出剤導出配管62に導出された抽出剤を、その抽出剤導出配管62から受け入れるように抽出剤導出配管62に接続されている。具体的には、第1貯留タンク50は、第1分岐管62aに接続され、第2貯留タンク52は、第2分岐管62bに接続されている。また、第1貯留タンク50は、第1充填配管55を介して抽出剤保持タンク47に接続され、第2貯留タンク52は、第2充填配管56を介して抽出剤保持タンク47に接続されている。このため、抽出剤保持タンク47から第1充填配管55を通じて第1貯留タンク50に未使用抽出剤を充填可能であるとともに、抽出剤保持タンク47から第2充填配管56を通じて第2貯留タンク52に未使用抽出剤を充填可能となっている。第1貯留タンク50と第2貯留タンク52とは、それぞれ、抽出剤導出配管62から受け入れた抽出剤もしくは抽出剤保持タンク47から充填された未使用抽出剤を貯留する。

第1充填切換弁58は、第1充填配管55に設けられている。この第1充填切換弁58は、抽出剤保持タンク47から第1充填配管55を通じた第1貯留タンク50への抽出剤の充填を許容する開状態と、その抽出剤の充填を阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。

第2充填切換弁60は、第2充填配管56に設けられている。この第2充填切換弁60は、抽出剤保持タンク47から第2充填配管56を通じた第2貯留タンク52への抽出剤の充填を許容する開状態と、その抽出剤の充填を阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。

抽出剤供給配管8は、第1貯留タンク50及び第2貯留タンク52のそれぞれに貯留された抽出剤を相互作用部4の第1入口38へ導くように第1貯留タンク50及び第2貯留タンク52のそれぞれと第1入口38とを繋いでいる。抽出剤供給配管8のうち抽出剤の流れ方向において上流側の部分は、第1分岐管8aと第2分岐管8bとに分岐しており、その第1分岐管8aが第1貯留タンク50に接続されているとともに、第2分岐管8bが第2貯留タンク52に接続されている。

第1ポンプ18は、抽出剤経路48のうちの抽出剤供給配管8に設けられている。この第1ポンプ18は、第1貯留タンク50に貯留された抽出剤もしくは第2貯留タンク52に貯留された抽出剤を抽出剤供給配管8を通じて相互作用部4の第1入口38へ送る。具体的には、この第1ポンプ18は、分離容器6内で分離した抽出剤が第1貯留タンク50もしくは第2貯留タンク52に導入されるときには、その抽出剤が導入された貯留タンク内の抽出剤を相互作用部4の第1入口38へ送る。また、第1ポンプ18は、第1貯留タンク50もしくは第2貯留タンク52に未使用抽出剤が充填されていてその未使用抽出剤を処理流路30へ供給するときには、その未使用抽出剤を第1入口38へ送る。

流入切換装置66は、抽出剤導出配管62に設けられている。この流入切換装置66は、分離容器6内で分離して抽出剤導出配管62に導出される抽出剤(軽液)の導入先(流入先)を、第1貯留タンク50と第2貯留タンク52とにおける一方から他方へ切り換えるためのものである。この流入切換装置66は、抽出剤導出配管62から第1貯留タンク50内への抽出剤の流入を許容する一方、抽出剤導出配管62から第2貯留タンク52内への抽出剤の流入は阻止する第1流入許容状態と、抽出剤導出配管62から第2貯留タンク52内への抽出剤の流入を許容する一方、抽出剤導出配管62から第1貯留タンク50内への抽出剤の流入は阻止する第2流入許容状態とに切り換わるように構成されている。

具体的に、流入切換装置66は、第1流入切換弁68と第2流入切換弁70とを有する。

第1流入切換弁68は、抽出剤導出配管62の第1分岐管62aに設けられている。第1流入切換弁68は、抽出剤導出配管62から第1貯留タンク50内へ抽出剤が流入するのを許容する開状態と、抽出剤導出配管62から第1貯留タンク50内へ抽出剤が流入するのを阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。

第2流入切換弁70は、抽出剤導出配管62の第2分岐管62bに設けられている。第2流入切換弁70は、抽出剤導出配管62から第2貯留タンク52内へ抽出剤が流入するのを許容する開状態と、抽出剤導出配管62から第2貯留タンク52内へ抽出剤が流入するのを阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。

流入切換装置66の前記第1流入許容状態は、第1流入切換弁68が開状態で且つ第2流入切換弁70が閉状態になっている状態である。また、流入切換装置66の前記第2流入許容状態は、第1流入切換弁68が閉状態で且つ第2流入切換弁70が開状態になっている状態である。

供給切換装置22は、抽出剤供給配管8に設けられている。この供給切換装置22は、第1ポンプ18により第1入口38へ送られる抽出剤の供給元を、第1貯留タンク50と第2貯留タンク52とにおける一方から他方へ切り換えるためのものである。この供給切換装置22は、第1貯留タンク50から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ抽出剤が供給されるのを許容する一方、第2貯留タンク52から第1入口38への抽出剤の供給は阻止する第1供給状態と、第2貯留タンク52から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ抽出剤が供給されるのを許容する一方、第1貯留タンク50から第1入口38への抽出剤の供給は阻止する第2供給状態とに切り換わるように構成されている。

具体的に、供給切換装置22は、第1供給切換弁42と第2供給切換弁44とを有する。

第1供給切換弁42は、抽出剤供給配管8の第1分岐管8aに設けられている。第1供給切換弁42は、第1貯留タンク50から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ抽出剤が流れるのを許容する開状態と、第1貯留タンク50から第1入口38へ抽出剤が流れるのを阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。

第2供給切換弁44は、抽出剤供給配管8の第2分岐管8bに設けられている。第2供給切換弁44は、第2貯留タンク52から抽出剤供給配管8を通じて第1入口38へ抽出剤が流れるのを許容する開状態と、第2貯留タンク52から第1入口38へ抽出剤が流れるのを阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。

第2供給装置9は、相互作用部4の第2入口39へ原料液を供給する装置である。この第2供給装置9は、原料液経路49と、第2ポンプ20と、を有する。

原料液経路49は、分離容器6内で分離した原料液を相互作用部4の第2入口39へ導くように分離容器6のうち分離した原料液(重液)が溜まる領域と第2入口39とを繋いでいる。この原料液経路49は、本発明における第2流体経路の一例である。原料液経路49は、原料液導出配管64と、原料液タンク54と、原料液供給配管10と、を有する。

原料液導出配管64は、分離容器6内から原料液を導出するように分離容器6のうち分離した原料液(軽液)が溜まる領域に接続されている。

原料液タンク54は、分離容器6から原料液導出配管64に導出された原料液を、その原料液導出配管64から受け入れるように原料液導出配管64に接続されている。また、原料液タンク54は、未処理原料液を外部から充填できるようになっている。原料液タンク54は、原料液導出配管64から受け入れた原料液もしくは充填された未処理原料液を貯留する。この原料液タンク54は、本発明における第2流体タンクの一例である。

原料液供給配管10は、原料液タンク54に貯留された原料液を相互作用部4の第2入口39へ導くように原料液タンク54と第2入口39とを繋いでいる。

第2ポンプ20は、原料液経路49のうちの原料液供給配管10に設けられている。この第2ポンプ20は、原料液タンク54に貯留された原料液を原料液供給配管10を通じて相互作用部4の第2入口39へ送る。具体的には、この第2ポンプ20は、分離容器6内で分離した原料液が原料液タンク54に導入されるときには、その原料液を相互作用部4の第2入口39へ送る。また、第2ポンプ20は、原料液タンク54に未処理原料液が充填されていてその未処理原料液を処理流路30へ供給するときには、その未処理原料液を第2入口39へ送る。

第1排出部80は、第1貯留タンク50に接続されている。第1排出部80は、処理流路30で繰り返し抽出処理を行った結果、含有する特定成分の濃度が高くなって抽出能力が低下した抽出剤を第1貯留タンク50から排出するためのものである。第1排出部80は、第1貯留タンク50から相互作用システム1の外部へ抽出剤を排出させる第1排出状態と、その抽出剤の排出を阻止する第1排出阻止状態とに切り換わるように構成されている。第1排出部80は、第1排出管72と、第1排出弁76とを有する。

第1排出管72は、第1貯留タンク50内に貯留された抽出剤を導出し得るように第1貯留タンク50に接続されている。

第1排出弁76は、第1排出管72に設けられている。この第1排出弁76は、第1貯留タンク50から第1排出管72を通じて抽出剤が排出されるのを許容する開状態と、その抽出剤の排出を阻止する閉状態とに切り換え可能に構成されている。

前記第1排出状態は、第1排出弁76が開状態になっている状態であり、前記第1排出阻止状態は、第1排出弁76が閉状態になっている状態である。

第2排出部82は、第2貯留タンク52に接続されている。第2排出部82は、処理流路30で繰り返し抽出処理を行った結果、含有する特定成分の濃度が高くなって抽出能力が低下した抽出剤を第2貯留タンク52から排出するためのものである。第2排出部82は、第2貯留タンク52から相互作用システム1の外部へ抽出剤を排出させる第2排出状態と、その抽出剤の排出を阻止する第2排出阻止状態とに切り換わるように構成されている。第2排出部82は、第2排出管74と、第2排出弁78とを有する。

第2排出管74は、第2貯留タンク52内に貯留された抽出剤を導出し得るように第2貯留タンク52に接続されている。

第2排出弁78は、第2排出管74に設けられている。この第2排出弁78は、第2貯留タンク52から第2排出管74を通じて抽出剤が排出されるのを許容する開状態と、その抽出剤の排出を阻止する閉状態とに切り換え可能に構成されている。

前記第2排出状態は、第2排出弁78が開状態になっている状態であり、前記第2排出阻止状態は、第2排出弁78が閉状態になっている状態である。

制御部28は、第1充填切換弁58、第2充填切換弁60、第1供給切換弁42、第2供給切換弁44、第1流入切換弁68、第2流入切換弁70、第1排出弁76及び第2排出弁78のそれぞれの開閉の切換制御と、第1ポンプ18及び第2ポンプ20のそれぞれの作動の制御とを行う。この制御部28により行われる制御の具体的な内容は、以下の相互作用方法(抽出方法)の説明中にて述べられる。

この第3実施形態による相互作用システム1の上記以外の構成は、第1実施形態による相互作用システム1と同様である。

次に、図12~図16を参照して、当該第3実施形態による相互作用システム1を用いた相互作用方法の一例である抽出方法について説明する。なお、図12~図16では、原料液と抽出剤とがそれぞれ流れている流路が太線で示されている。

この第3実施形態による抽出方法では、抽出処理の開始前に、図12に示すように、抽出剤保持タンク47から未使用抽出剤を第1貯留タンク50に充填するとともに、未処理原料液を原料液タンク54に充填する。

第1貯留タンク50への未使用抽出剤の充填は、制御部28が第1充填切換弁58を開状態に切り換え、それによって未使用抽出剤が抽出剤保持タンク47から第1充填配管55を通じて第1貯留タンク50内へ流入することによって行われる。このとき、第2充填切換弁60は閉状態に維持されており、抽出剤保持タンク47から第2貯留タンク52へは未使用抽出剤が充填されない。また、このとき、第1供給切換弁42、第2供給切換弁44、第1流入切換弁68、第2流入切換弁70、第1排出弁76及び第2排出弁78は、いずれも閉状態となっている。

その後、相互作用システム1における抽出処理が開始される。具体的には、図13に示すように、第1貯留タンク50から相互作用部4の各処理流路30への抽出剤の供給が開始されるとともに、原料液タンク54から相互作用部4の各処理流路30への原料液の供給が開始される。このとき、制御部28が第1供給切換弁42を開状態にするとともに第1ポンプ18を作動させ、その第1ポンプ18により第1貯留タンク50から抽出剤供給配管8を通じて相互作用部4の第1入口38へ抽出剤が送られる。このとき、制御部28は、第1流入切換弁68も同時に開状態にする。また、制御部28は第2ポンプ20を作動させ、その第2ポンプ20により原料液タンク54から原料液供給配管10を通じて相互作用部4の第2入口39へ原料液が送られる。

各処理流路30では、前記第1実施形態による抽出方法の場合と同様に、相互作用部4に送られた抽出剤と原料液とが流れつつ、原料液から特定成分が抽出されて抽出剤中に移動する抽出処理が行われる。抽出処理後の抽出剤と原料液とは、相互作用部4の出口40から排出されて分離容器6内へ導入される。

分離容器6内に導入された抽出剤と原料液との混合流体は、前記第1実施形態と同様に軽液としての抽出剤と重液としての原料液とに上下に分離する。分離容器6内で分離した抽出剤(軽液)は、分離容器6内から抽出剤導出配管62へ導出される。このとき、第1流入切換弁68が開状態になっているので、抽出剤(軽液)は、抽出剤導出配管62から第1貯留タンク50内へ導入される。一方、第2流入切換弁70は閉状態になっているので、抽出剤(軽液)は、第2貯留タンク52内には導入されない。従って、抽出剤は、第1貯留タンク50と相互作用部4の各処理流路30と分離容器6との間で循環する。

また、分離容器6内で分離した原料液(重液)は、分離容器6内から原料液導出配管64へ導出され、その原料液導出配管64から原料液タンク54内へ導入される。従って、原料液は、原料液タンク54と相互作用部4の各処理流路30と分離容器6との間で循環する。

以上のように抽出剤と原料液とが循環しながら各処理流路30で抽出処理が行われている期間に、図13に示すように、抽出剤保持タンク47から第2貯留タンク52に未使用抽出剤が充填される。具体的には、制御部28が第2充填切換弁60を開状態にし、それによって、未使用抽出剤が抽出剤保持タンク47から第2充填配管56を通じて第2貯留タンク52に充填される。そして、制御部28は、第2貯留タンク52に所定量の抽出剤が充填された時点で第2充填切換弁60を閉状態に切り換える。これにより、第2貯留タンク52への未使用抽出剤の充填が停止される。

その後、制御部28は、第1貯留タンク50と各処理流路30と分離容器6との間での抽出剤の循環が開始された時点(第1供給切換弁42を開状態に切り換えた時点)から所定の時間が経過したタイミングで、第1供給切換弁42及び第1流入切換弁68を閉状態に切り換えるとともに、第2供給切換弁44及び第2流入切換弁70を開状態に切り換える。これにより、第1貯留タンク50から各処理流路30への抽出剤の供給が停止するとともに分離容器6から第1貯留タンク50へ抽出剤が戻されるのが停止する。そして、その代わりに、第2貯留タンク52から各処理流路30への抽出剤の供給が開始されて、その抽出剤と原料液タンク54から各処理流路30へ供給される原料液とによる各処理流路30での抽出処理が行われる。この抽出処理後、分離容器6で分離した抽出剤が第2貯留タンク52へ戻される。すなわち、第1貯留タンク50と各処理流路30と分離容器6との間で抽出剤が循環していた状態が、第2貯留タンク52と各処理流路30と分離容器6との間で抽出剤が循環する状態に切り換わる。

一方、制御部28は、前記のように第1供給切換弁42及び第1流入切換弁68を閉状態に切り換えるとともに第2供給切換弁44及び第2流入切換弁70を開状態に切り換えるのと同時に、第1排出弁76を開状態に切り換える。これにより、第1貯留タンク50と各処理流路30と分離容器6との間で循環して抽出処理に繰り返し用いられることによって特定成分の濃度が上昇した抽出剤が、図14に示すように、第1貯留タンク50から第1排出管72を通じて相互作用システム1の外部へ排出される。そして、制御部28は、第1貯留タンク50内の抽出剤が全て排出された時点で、第1排出弁76を閉状態に切り換える。

その後、制御部28は、第1充填切換弁58を開状態に切り換える。これにより、図15に示すように、抽出剤保持タンク47から第1充填配管55を通じて第1貯留タンク50に未使用抽出剤が充填される。すなわち、前記の第1貯留タンク50からの抽出剤の排出と、この第1貯留タンク50への未使用抽出剤の充填とにより、第1貯留タンク50内の抽出能力が低下した抽出剤が、抽出能力の高い未使用抽出剤に入れ替えられる。この抽出剤の入れ替えは、第2貯留タンク52と各処理流路30と分離容器6との間で抽出剤が循環している期間に並行して行われる。そして、制御部28は、第1貯留タンク50に所定量の抽出剤が充填された時点で第1充填切換弁58を閉状態に切り換える。これにより、第1貯留タンク50への未使用抽出剤の充填が停止される。

その後、制御部28は、第2貯留タンク52と各処理流路30と分離容器6との間での抽出剤の循環が開始された時点(第2供給切換弁44を開状態に切り換えた時点)から所定の時間が経過したタイミングで、第2供給切換弁44及び第2流入切換弁70を閉状態に切り換えるとともに、第1供給切換弁42及び第1流入切換弁68を開状態に切り換える。これにより、第2貯留タンク52から各処理流路30への抽出剤の供給が停止するとともに分離容器6から第2貯留タンク52へ抽出剤が戻されるのが停止する。そして、その代わりに、第1貯留タンク50から各処理流路30への抽出剤の供給が開始されて、その抽出剤と原料液タンク54から各処理流路30へ供給される原料液とによる各処理流路30での抽出処理が行われる。この抽出処理後、分離容器6で分離した抽出剤が第1貯留タンク50へ戻される。すなわち、第2貯留タンク52と各処理流路30と分離容器6との間で抽出剤が循環していた状態が、第1貯留タンク50と各処理流路30と分離容器6との間で抽出剤が循環する状態に切り換わる。

また、制御部28は、前記のように第2供給切換弁44及び第2流入切換弁70を閉状態に切り換えるとともに第1供給切換弁42及び第1流入切換弁68を開状態に切り換えるのと同時に、第2排出弁78を開状態に切り換える。これにより、第2貯留タンク52と各処理流路30と分離容器6との間で循環して抽出処理に繰り返し用いられることによって特定成分の濃度が上昇した抽出剤が、図16に示すように、第2貯留タンク52から第2排出管74を通じて相互作用システム1の外部へ排出される。そして、制御部28は、第2貯留タンク52内の抽出剤が全て排出された時点で、第2排出弁78を閉状態に切り換える。これ以降、以上説明したプロセスが繰り返し行われる。

当該第3実施形態による抽出方法の上記以外のプロセスは、第1実施形態による抽出方法と同様である。

(第3実施形態による効果)

また、抽出剤が第2貯留タンク52と処理流路30と分離容器6との間で循環している過程において処理流路30で繰り返し抽出を行うことによって抽出能力が低下したときには、第2供給切換弁44及び第2流入切換弁70を開状態に切り換えるとともに第1供給切換弁42及び第1流入切換弁68を閉状態に切り換えることにより、第2貯留タンク52に充填された未使用抽出剤を処理流路30へ供給して抽出処理の効率を回復させることができる。

しかも、この第3実施形態では、抽出剤が第1貯留タンク50と処理流路30と分離容器6との間で循環している過程において抽出能力が低下したときには、第1排出弁76を開状態に切り換えることにより第1貯留タンク50から抽出能力が低下した抽出剤を排出し、第1充填切換弁58を開状態に切り換えることにより抽出剤保持タンク47から第1貯留タンク50に未使用抽出剤を充填して抽出剤を入れ替えることができる。この抽出剤の入れ替えのときには、第2貯留タンク52から処理流路30へ抽出剤が供給されているので、抽出処理を中断することなく実施できる。

また、抽出剤が第2貯留タンク52と処理流路30と分離容器6との間で循環している過程において抽出能力が低下したときには、第2排出弁78を開状態に切り換えることにより第2貯留タンク52から抽出能力が低下した抽出剤を排出し、第2充填切換弁60を開状態に切り換えることにより抽出剤保持タンク47から第2貯留タンク52に未使用抽出剤を充填して抽出剤を入れ替えることができる。この抽出剤の入れ替えのときには、第1貯留タンク50から処理流路30へ抽出剤が供給されているので、抽出処理を中断することなく実施できる。

この第3実施形態による上記以外の効果は、第1実施形態による効果と同様である。

(第4実施形態)

当該第4実施形態による相互作用システム1の基本的な構成は前記第3実施形態による相互作用システム1と同様であるが、当該第4実施形態による相互作用システム1は、抽出剤の比重が原料液の比重よりも大きい場合に採用され、分離容器6内で分離した重液としての抽出剤を各処理流路30へ供給し、且つ、分離容器6内で分離した軽液としての原料液を各処理流路30へ供給するように構成されている。

具体的には、当該第4実施形態による相互作用システム1では、図17に示すように、抽出剤導出配管62が、分離容器6のうち原料液導出配管64が接続された箇所よりも下側の位置で、その分離容器6のうち分離した重液(抽出剤)が溜まる領域に接続されている。このため、分離容器6内で軽液(原料液)の下側に溜まった重液(抽出剤)を抽出剤導出配管62を通じて第1貯留タンク50と第2貯留タンク52へ戻すことが可能であり、その重液(抽出剤)を第1貯留タンク50と第2貯留タンク52から抽出剤供給配管8を通じて各処理流路30へ供給可能となっている。

また、当該第4実施形態による相互作用システム1では、原料液導出配管64が、分離容器6のうち抽出剤導出配管62が接続された箇所よりも上側の位置で、その分離容器6のうち分離した軽液(原料液)が溜まる領域に接続されている。このため、分離容器6内で重液(抽出剤)の上側に溜まった軽液(原料液)を原料液導出配管64を通じて原料液タンク54へ戻すことが可能であり、その軽液(原料液)を原料液タンク54から原料液供給配管10を通じて相互作用部4の各処理流路30へ供給可能となっている。

当該第4実施形態による相互作用システム1の上記以外の構成は、第3実施形態による相互作用システム1と同様である。

当該第4実施形態による相互作用システム1を用いた相互作用方法の一例である抽出方法は、相互作用部4の各処理流路30から排出されて分離容器6内に導入された抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体が分離容器6内で滞留し、比重差によって軽液としての原料液と重液としての抽出剤とに上下に分離すること以外は、前記第3実施形態による抽出方法と同様である。

(第4実施形態による効果)

(変形例)

(第1流体供給装置について)

(第1変形例)

また、当該第1変形例による相互作用システム1は、分離容器6内で分離した軽液である抽出剤を当該相互作用システム1の外部へ排出するように構成されている。具体的には、当該第1変形例による相互作用システム1では、分離容器6のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域に、抽出剤供給配管8が接続される代わりに、排出管24が接続されている。この排出管24は、分離容器6内で分離した抽出剤(軽液)を相互作用システム1の外部へ導くものである。当該第1変形例における排出管24は、本発明における第1流体排出経路の一例である。

次に、図19を参照して、当該第1変形例による相互作用システム1を用いた相互作用方法の一例としての抽出方法について説明する。なお、図19では、原料液と抽出剤とがそれぞれ流れている流路が太線で示されている。

当該第1変形例による抽出方法では、前記第1実施形態による抽出方法と異なり、分離容器6内で分離した軽液である抽出剤は、図19に示すように、分離容器6から排出管24を通って相互作用システム1の外部へ排出される。従って、当該第1変形例では、分離容器6と各処理流路30との間を循環する原料液が各処理流路30に繰り返し供給されて抽出処理される一方、各処理流路30に供給される抽出剤は常に未使用抽出剤であり、その各処理流路30に供給された未使用抽出剤は一度だけ抽出処理に用いられた後、分離容器6において原料液から分離されて相互作用システム1の外部へ排出される。

当該第1変形例では、原料液を分離容器6と相互作用部4の各処理流路30との間で循環させることから、相互作用システム1の複雑化を抑制するとともに、第2ポンプ20の揚程及び所要動力を低減しつつ多段抽出と同等の複数回に亘る抽出を行って原料液からの特定成分の抽出率を高めることができるという前記第1実施形態と同様の効果が得られる。

しかも、当該第1変形例では、分離容器6内で分離した抽出剤に比べて抽出能力の高い未使用抽出剤が相互作用部4の各処理流路30に常に供給されるため、各処理流路30における抽出処理の効率が高い状態を維持することができる。

(第2変形例)

また、当該第2変形例による相互作用システム1は、分離容器6内で分離した重液である抽出剤を当該相互作用システム1の外部へ排出するように構成されている。具体的には、当該第2変形例による相互作用システム1では、分離容器6のうち分離した抽出剤(重液)が溜まる領域に、抽出剤供給配管8が接続される代わりに、排出管24が接続されている。この排出管24は、分離容器6内で分離した抽出剤(重液)を相互作用システム1の外部へ導くものである。当該第2変形例における排出管24は、本発明における第1流体排出経路の一例である。

また、当該第2変形例による相互作用システム1は、排出管24に設けられた排出弁26を有する。排出弁26は、分離容器6内で分離した抽出剤(重液)が排出管24を通じて相互作用システム1の外部へ排出されるのを許容する開状態と、その抽出剤の排出を阻止する閉状態とに切り換え可能に構成されている。この排出弁26の開閉の切換制御は、制御部28によって行われる。

次に、図21及び図22を参照して、当該第2変形例による相互作用システム1を用いた相互作用方法の一例である抽出方法について説明する。なお、図21及び図22では、原料液と抽出剤とがそれぞれ流れている流路が太線で示されている。

当該第2変形例による抽出方法では、その開始後の初期において排出弁26が閉状態にされている。このため、分離容器6内に充填された未処理原料液は、排出管24を通って排出されず、また、抽出処理後に分離容器6内に導入されて分離した抽出剤(重液)の上面の高さ位置が予め設定された規定高さ位置を越えるまでは、図21に示すように、抽出剤が排出管24を通って排出されない。

そして、時間が経過するにつれて分離容器6内に溜まる抽出剤(重液)の量が増加し、制御部28が、レベル計16から取得した情報に基づいて、分離容器6内に溜まった重液の上面の高さ位置(軽液と重液との間の界面の高さ位置)が規定高さ位置を越えたと判断した時点で、排出弁26を開状態に切り換える。これにより、図22に示すように、抽出剤(重液)が分離容器6内から排出管24を通って相互作用システム1の外部へ排出される。従って、当該第2変形例では、分離容器6と各処理流路30との間を循環する原料液が各処理流路30に繰り返し供給されて抽出処理される一方、各処理流路30に供給される抽出剤は常に未使用抽出剤であり、その各処理流路30に供給された未使用抽出剤は一度だけ抽出処理に用いられた後、分離容器6において原料液から分離されて相互作用システム1の外部へ排出される。

当該第2変形例では、抽出剤の比重が原料液の比重よりも大きい場合にその抽出剤と原料液による抽出処理を実施できるとともに、前記第1変形例と同様の効果が得られる。

(分離容器について)

(第3変形例)

分離容器6は、前記第3実施形態の相互作用システム1の分離容器6と同様のものである。この分離容器6は、各処理流路30から流れ出て前記出口40から排出された抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体を、接続配管12を通じて受け入れる。分離容器6は、原料液導出配管64を介して原料液タンク54に接続されている。原料液導出配管64は、分離容器6のうち分離した重液である原料液が溜まる領域に接続されており、その分離容器6内で分離した重液である原料液をその分離容器6内から導出して原料液タンク54へ導く。そして、当該第3変形例では、排出管24が、原料液タンク54とは別に設けられた分離容器6のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域に接続されている。

次に、図24を参照して、当該第3変形例による相互作用システム1を用いた相互作用方法の一例としての抽出方法について説明する。なお、図24では、原料液と抽出剤とがそれぞれ流れている流路が太線で示されている。

当該第3変形例による抽出方法では、未処理原料液が、原料液タンク54に充填され、その原料液タンク54から相互作用部4の第2入口39へ供給される。また、前記第1変形例と同様に、未使用抽出剤が抽出剤タンク2から相互作用部4の第1入口38へ供給される。そして、相互作用部4の各処理流路30において抽出処理が行われた後、抽出剤と原料液とが相互作用部4の出口40から排出され、接続配管12を通って分離容器6内へ導入される。分離容器6内に導入された抽出剤と原料液との混合流体は、軽液である抽出剤と重液である原料液とに上下に分離する。分離容器6内で分離した抽出剤(軽液)は、分離容器6内から排出管24を通って相互作用システム1の外部へ排出される。一方、分離容器6内で分離した原料液(重液)は、原料液導出配管64へ導出され、その原料液導出配管64を通って原料液タンク54内へ導入される。これにより、原料液は、原料液タンク54と相互作用部4の各処理流路30と分離容器6との間で循環する。

当該第3変形例では、前記第1変形例と同様の効果が得られる。

(第4変形例)

分離容器6は、各処理流路30から流れ出て前記出口40から排出された抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体を、接続配管12を通じて受け入れる。この分離容器6のうち分離した軽液である原料液が溜まる領域に原料液導出配管64が接続されている。当該原料液導出配管64は、原料液タンク54に接続されており、分離容器6内で分離した軽液である原料液をその分離容器6内から導出して原料液タンク54へ導く。そして、当該第4変形例では、排出管24が、原料液タンク54とは別に設けられた分離容器6のうち分離した抽出剤(重液)が溜まる領域に接続されている。

次に、図26を参照して、当該第4変形例による相互作用システム1を用いた相互作用方法の一例としての抽出方法について説明する。なお、図26では、原料液と抽出剤とがそれぞれ流れている流路が太線で示されている。

当該第4変形例による抽出方法では、未処理原料液が、原料液タンク54に充填され、その原料液タンク54から相互作用部4の第2入口39へ供給される。また、未使用抽出剤が抽出剤タンク2から相互作用部4の第1入口38へ供給される。そして、相互作用部4の各処理流路30において抽出処理が行われた後、抽出剤と原料液とが相互作用部4の出口40から排出され、接続配管12を通って分離容器6内へ導入される。分離容器6内に導入された抽出剤と原料液との混合流体は、軽液である原料液と重液である抽出剤とに上下に分離する。分離容器6内で分離した抽出剤(重液)は、分離容器6内から排出管24を通って相互作用システム1の外部へ排出される。一方、分離容器6内で分離した原料液(軽液)は、原料液導出配管64へ導出され、その原料液導出配管64を通って原料液タンク54内へ導入される。これにより、原料液は、原料液タンク54と相互作用部4の各処理流路30と分離容器6との間で循環する。

当該第4変形例では、前記第2変形例と同様の効果が得られる。

また、前記第3及び第4変形例による相互作用システム1において、分離容器6内の抽出剤と原料液との間の界面の高さ位置を分離容器6に対する原料液導出配管64の接続箇所と分離容器6に対する排出管24の接続箇所との間に維持するための装置を設けてもよい。例えば、前記界面の高さ位置を検出するレベル計を分離容器6に取り付けるとともに、原料液導出配管64と排出管24とのいずれか一方に流量調整弁を設け、制御部28がレベル計から受信する前記界面の高さ位置の情報に基づいて流量調整弁の開度を制御することにより分離容器6から排出される抽出剤もしくは原料液の流量を調節し、それによって前記界面の高さ位置を原料液導出配管64の接続箇所と排出管24の接続箇所との間に維持するようにしてもよい。こうすれば、何らかの要因によって分離容器6内に導入される抽出剤と原料液との流量の比率が変動した場合であっても、前記界面が前記原料液導出配管64の接続箇所もしくは前記排出管24の接続箇所に達して、抽出剤が原料液導出配管64を通って原料液タンク54へ流れたり、原料液が排出管24を通って相互作用システム1の外部へ排出されたりするという問題が生じるのを防ぐことができる。

本発明における第1流体と第2流体とは、必ずしも液体に限定されず、第1流体と第2流体とにおける一方もしくは両方が気体であってもよい。

本発明における第1流体と第2流体との相互作用は、原料液から特定成分を抽出して抽出剤中に移動させる抽出処理に必ずしも限定されない。例えば、ある対象気体中の特定成分を吸収液に吸収させる吸収処理、または、2つの流体同士を接触させて化学反応させる処理等も本発明における相互作用の概念に含まれ、本発明による相互作用システム及び相互作用方法は、そのような処理についても適用可能である。吸収処理の場合は、吸収液が本発明における第1流体に相当し、対象気体が本発明における第2流体に相当する。また、化学反応の場合は、その化学反応を生じる2つの流体の一方が本発明の第1流体に相当し、他方が本発明の第2流体に相当する。

また、本発明において、第1流体経路から相互作用を生じさせる能力が低下した第1流体を排出するタイミング(排出弁を開状態に切り換えるタイミング)は、例えば、第1流体経路のいずれかの箇所に設けられて第1流体中の特定成分の濃度を検知する検知部により、第1流体の循環の開始後、所定の期間が経過して検知部により第1流体経路内の第1流体中の特定成分の濃度が所定値まで上昇したことが検知されたタイミングとしてもよい。

また、第1貯留タンクと処理流路と分離容器との間での第1流体の循環から第2貯留タンクと処理流路と分離容器との間での第1流体の循環への切り換え、及び、その逆の切り換えを行うタイミングも同様に、循環している第1流体中の特定成分の濃度が所定値まで上昇したことが検知部により検知されたタイミングとしてもよい。

また、前記各実施形態及び前記各変形例では、処理流路の入口として、抽出剤が導入される第1入口と原料液が導入される第2入口とが相互作用部に設けられ、第1入口に処理流路の第1導入路が繋がり、第2入口に処理流路の第2導入路が繋がっているが、相互作用部には処理流路の入口として単一の入口が設けられ、その入口に処理流路の上流側の端部が繋がっていてもよい。この場合、相互作用部の外部で抽出剤(第1流体)と原料液(第2流体)とを合流させ、その合流した抽出剤(第1流体)と原料液(第2流体)とを前記単一の入口を通じて各処理流路に導入するようにしてもよい。

[実施の形態及び変形例の概要]

前記実施形態及び前記変形例による相互作用システムは、第1流体と第2流体との間で相互作用を生じさせる相互作用システムである。この相互作用システムは、前記第1流体と前記第2流体とが互いに接触して相互作用を生じるように前記第1流体及び前記第2流体を流通させる処理流路を内部に有する相互作用部と、前記処理流路の出口から排出される前記第1流体と前記第2流体との混合流体を受け入れるように前記処理流路の出口に接続され、受け入れた前記混合流体を滞留させて前記第1流体と前記第2流体とに分離させる分離容器と、前記処理流路の入口へ前記第1流体を供給する第1流体供給装置と、前記分離容器内で分離した前記第2流体を前記処理流路の入口へ導くように前記分離容器のうち分離した前記第2流体が溜まる領域と前記処理流路の入口とを繋ぐ第2流体経路と、前記第2流体経路に設けられて、前記分離容器内で分離した前記第2流体を前記分離容器から前記処理流路の入口へ送る第2流体送りポンプと、を備える。

この相互作用システムでは、分離容器と相互作用部内の処理流路との間で第2流体を循環させて相互作用部内の処理流路においてその第2流体と第1流体との相互作用を繰り返し生じさせることができるため、相互作用システムの複雑化を抑制するとともに相互作用部の処理流路へ第2流体を供給する第2流体送りポンプの揚程及び所要動力を低減しつつシステム内で複数回に亘る相互作用処理を連続して行うことができる。

具体的に、この相互作用システムでは、分離容器が相互作用部内の処理流路の出口から排出される第1流体と第2流体との混合流体を受け入れるように処理流路の出口に接続され、第2流体経路が分離容器内で分離した第2流体を処理流路の入口へ導くように分離容器のうち分離した第2流体が溜まる領域と処理流路の入口とを繋ぎ、第2流体経路に設けられた第2流体送りポンプが分離容器内で分離した第2流体を処理流路の入口へ送るため、相互作用部内の処理流路で相互作用を生じた後、その処理流路の出口から排出された第1流体と第2流体との混合流体を分離容器内で第1流体と第2流体とに分離させ、その分離した第2流体を第2流体経路を通じて処理流路の入口へ戻すことができる。このため、分離容器と相互作用部内の処理流路との間で第2流体を循環させることができ、この第2流体と第1流体供給装置により処理流路に供給される第1流体との相互作用を処理流路において繰り返し生じさせることができる。従って、相互作用部の数を増加させることなく、相互作用システム内で複数回に亘る相互作用処理を連続して行うことができるため、相互作用システムの複雑化を抑制できる。

しかも、この相互作用システムでは、第2流体送りポンプは1つの相互作用部内の処理流路に第2流体を流すために必要な揚程を有するだけでよいため、従来の相互作用システムのように複数段の相互作用部の流路に順番に流体を流す場合に比べて、第2流体送りポンプの揚程を低減できる。また、それに伴って第2流体送りポンプの所要動力も低減できる。

また、この相互作用システムでは、第2流体が分離容器と相互作用部の処理流路との間で循環する回数を変更することで、相互作用部の処理流路で行われる第1流体と第2流体との相互作用処理の回数を変更できる。従って、この相互作用システムでは、その構成を変更することなく相互作用処理の回数を変更できるという効果も得られる。

前記第1流体供給装置は、前記分離容器内で分離した前記第1流体を前記処理流路の入口へ導くように前記分離容器のうち分離した前記第1流体が溜まる領域と前記処理流路の入口とを繋ぐ第1流体経路と、前記第1流体経路に設けられて、前記分離容器内で分離した前記第1流体を前記分離容器から前記処理流路の入口へ送る第1流体送りポンプと、を含んでいてもよい。

この構成によれば、第2流体に加えて第1流体も分離容器と相互作用部の処理流路との間で循環させることができ、その循環する第1流体と第2流体との相互作用を処理流路で繰り返し生じさせることができる。また、この構成では、第1流体送りポンプは1つの相互作用部内の処理流路に第1流体を流すために必要な揚程を有するだけでよいため、第1流体送りポンプの揚程を低減できる。また、それに伴って第1流体送りポンプの所要動力も低減できる。

前記相互作用システムは、前記第1流体経路に接続され、前記第1流体経路から外部へ前記第1流体を排出させる排出状態と、その第1流体の排出を阻止する排出阻止状態とに切り換え可能に構成された排出部をさらに備え、前記第1流体供給装置は、前記第1流体経路に接続され、前記相互作用に未だ使用されていない第1流体である未使用第1流体を貯留する第1流体タンクと、前記第1流体経路に設けられ、前記未使用第1流体が前記第1流体タンクから前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ流れるのを許容し且つ前記分離容器内で分離した前記第1流体が前記分離容器から前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ流れるのを阻止する未使用流体供給状態と、前記分離容器内で分離した前記第1流体が前記分離容器から前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ流れるのを許容し且つ前記未使用第1流体が前記第1流体タンクから前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ流れるのを阻止する分離流体供給状態とに切り換え可能に構成された供給切換装置と、をさらに含むことが好ましい。

この構成によれば、第1流体が相互作用部の処理流路において第2流体と繰り返し相互作用することによって第1流体の相互作用を生じさせる能力が低下した結果、相互作用処理の効率が低下したときに、その第1流体を排出し、代わりに、相互作用を生じさせる能力が高い未使用第1流体を処理流路へ供給して相互作用処理の効率を回復させることができる。

具体的には、この構成では、第1流体経路から外部へ第1流体を排出させる排出状態と、その第1流体の排出を阻止する排出阻止状態とに切り換わるように構成された排出部が第1流体経路に接続されているため、第1流体の相互作用を生じさせる能力が低下したときには、排出部を排出阻止状態から排出状態に切り換えて、その相互作用を生じさせる能力が低下した第1流体を第1流体経路から排出することができる。そして、この構成では、未使用第1流体を貯留する第1流体タンクが第1流体経路に接続されているとともに、前記未使用流体供給状態と前記分離流体供給状態とに切り換え可能に構成された供給切換装置が第1流体経路に設けられているため、前記のように相互作用を生じさせる能力が低下した第1流体を第1流体経路から排出した後、供給切換装置を前記分離流体供給状態から前記未使用流体供給状態に切り換えることにより、相互作用を生じさせる能力が高い未使用第1流体を第1流体タンクから相互作用部の処理流路へ供給することができる。このため、処理流路における第1流体と第2流体との相互作用処理の効率を回復させることができる。

また、前記第1流体経路は、前記分離容器から前記第1流体経路に導出された前記第1流体をそれぞれ貯留可能な第1貯留タンク及び第2貯留タンクを有し、前記第1流体供給装置は、前記第1流体経路のうち前記第1貯留タンク及び前記第2貯留タンクの上流側に設けられ、前記分離容器から導出された前記第1流体が前記第1貯留タンクへ流入するのを許容する一方、前記分離容器から導出された前記第1流体が前記第2貯留タンクへ流入するのを阻止する第1流入許容状態と、前記分離容器から導出された前記第1流体が前記第2貯留タンクへ流入するのを許容する一方、前記分離容器から導出された前記第1流体が前記第1貯留タンクへ流入するのを阻止する第2流入許容状態とに切り換わるように構成された流入切換装置と、前記第1流体経路のうち前記第1貯留タンク及び前記第2貯留タンクの下流側に設けられ、前記流入切換装置が前記第1流入許容状態のときに前記第1流体送りポンプにより前記第1貯留タンクから前記処理流路の入口へ前記第1流体が送られるのを許容するとともに前記第2貯留タンクから前記処理流路の入口へ前記第1流体が送られるのを阻止する第1供給状態になり、前記流入切換装置が前記第2流入許容状態のときに前記第1流体送りポンプにより前記第2貯留タンクから前記処理流路の入口へ前記第1流体が送られるのを許容するとともに前記第1貯留タンクから前記処理流路の入口へ前記第1流体が送られるのを阻止する第2供給状態になる供給切換装置と、をさらに含み、前記相互作用システムは、前記第1貯留タンクに接続され、前記第1貯留タンクから前記相互作用システムの外部へ前記第1流体を排出させる第1排出状態と、前記第1貯留タンクから前記相互作用システムの外部への前記第1流体の排出を阻止する第1排出阻止状態とに切り換え可能に構成された第1排出部と、前記第2貯留タンクに接続され、前記第2貯留タンクから前記相互作用システムの外部へ前記第1流体を排出させる第2排出状態と、前記第2貯留タンクから前記相互作用システムの外部への前記第1流体の排出を阻止する第2排出阻止状態とに切り換え可能に構成された第2排出部と、をさらに備えることが好ましい。

この構成によれば、第1流体が相互作用部の処理流路において第2流体と繰り返し相互作用することによって第1流体の相互作用を生じさせる能力が低下した結果、相互作用処理の効率が低下したときに、相互作用を生じさせる能力が高い未使用第1流体を処理流路へ供給して相互作用処理の効率を回復させることができるとともに、相互作用を生じさせる能力が低下した第1流体を第1及び第2貯留タンクから排出して未使用第1流体に入れ替えるときに相互作用処理を中断することなく実施できる。

具体的に、この構成では、第1流体経路が、分離容器から当該第1流体経路に導出された第1流体をそれぞれ貯留可能な第1貯留タンク及び第2貯留タンクを有しており、前記第1流入許容状態と前記第2流入許容状態とに切り換わるように構成された流入切換装置が第1流体経路のうち第1貯留タンク及び前記第2貯留タンクの上流側に設けられているとともに、流入切換装置が前記第1流入許容状態のときに前記第1供給状態になり、流入切換装置が前記第2流入許容状態のときに前記第2供給状態になる供給切換装置が第1流体経路のうち第1貯留タンク及び第2貯留タンクの下流側に設けられている。このため、流入切換装置が前記第1流入許容状態で且つ供給切換装置が前記第1供給状態になっていて第1流体が第1貯留タンクと処理流路と分離容器との間で循環しているときに第2貯留タンクに未使用第1流体を充填しておき、循環している第1流体が処理流路で繰り返し相互作用を生じることによって相互作用を生じさせる能力が低下したときには、流入切換装置を前記第2流入許容状態に切り換えるとともに供給切換装置を前記第2供給状態に切り換えることにより、第2貯留タンクに充填された未使用第1流体を処理流路へ供給して相互作用処理の効率を回復させることができる。また、第1流体が第2貯留タンクと処理流路と分離容器との間で循環しているときに第1貯留タンクに未使用第1流体を充填しておき、循環している第1流体の相互作用を生じさせる能力が低下したときには、流入切換装置を前記第1流入許容状態に切り換えるとともに供給切換装置を前記第2供給状態に切り換えることにより、第1貯留タンクに充填された未使用第1流体を処理流路へ供給して相互作用処理の効率を回復させることができる。

しかも、この構成では、前記第1排出状態と前記第1排出阻止状態とに切り換え可能に構成された第1排出部が第1貯留タンクに接続されているとともに、前記第2排出状態と前記第2排出阻止状態とに切り換え可能に構成された第2排出部が第2貯留タンクに接続されている。このため、第1流体が第1貯留タンクと処理流路と分離容器との間で循環している過程で相互作用を生じさせる能力が低下したときには、第1排出部を前記第1排出状態に切り換えることにより第1貯留タンクから相互作用を生じさせる能力が低下した第1流体を排出し、代わりに未使用第1流体を第1貯留タンクに充填して第1流体を入れ替えることができ、そのときには、前記のように第2貯留タンクから処理流路へ未使用第1流体を供給して相互作用処理を中断することなく実施できる。また、第1流体が第2貯留タンクと処理流路と分離容器との間で循環している過程で相互作用を生じさせる能力が低下したときには、第2排出部を前記第2排出状態に切り換えることにより第2貯留タンクから相互作用を生じさせる能力が低下した第1流体を排出し、代わりに未使用第1流体を第2貯留タンクに充填して第1流体を入れ替えることができ、そのときには、前記のように第1貯留タンクから処理流路へ未使用第1流体を供給して相互作用処理を中断することなく実施できる。

前記相互作用システムは、前記分離容器のうち分離した前記第1流体が溜まる領域に接続されてその分離した前記第1流体を前記分離容器内から前記相互作用システムの外部へ導く第1流体排出経路をさらに備え、前記第1流体供給装置は、前記相互作用に未だ使用されていない第1流体である未使用第1流体を貯留する第1流体タンクと、前記第1流体タンクから前記処理流路の入口へ前記未使用第1流体を導くように前記第1流体タンクと前記処理流路の入口とを繋ぐ第1流体供給経路と、前記第1流体供給経路に設けられて、前記第1流体タンクから前記処理流路の入口へ前記未使用第1流体を送る第1流体送りポンプと、を含んでいてもよい。

この構成によれば、相互作用を生じさせる能力が高い未使用第1流体を第1流体送りポンプにより第1流体タンクから処理流路へ送ることができ、相互作用処理の効率が高い状態を維持することができる。

また、前記実施形態及び前記変形例による相互作用方法は、第1流体と第2流体との間で相互作用を生じさせる相互作用方法である。この相互作用方法は、相互作用部内の処理流路に前記第1流体と前記第2流体とを互いに接触した状態で流通させてその第1流体と第2流体とに前記相互作用を生じさせることと、前記処理流路の出口から流れ出た前記第1流体と前記第2流体との混合流体を分離容器内に導入し、その分離容器内において前記混合流体を滞留させて前記第1流体と前記第2流体とに分離させることと、前記処理流路の入口へ前記第1流体を供給することと、前記分離容器のうち分離した前記第2流体が溜まる領域と前記処理流路の入口とを繋ぐ第2流体経路に設けられた第2流体送りポンプにより、前記分離容器内で分離した前記第2流体を、前記第2流体経路を通じて前記処理流路の入口へ送ることと、を含む。

この相互作用方法では、前記相互作用システムについて説明した理由と同様の理由により、当該相互作用方法を実施する相互作用システムの複雑化を抑制するとともに相互作用部の処理流路へ第2流体を供給する第2流体送りポンプの揚程及び所要動力を低減しつつ複数回に亘る相互作用処理を連続して行うことができる。また、この相互作用方法では、相互作用システムの構成を変更することなく相互作用処理の回数を変更できるという効果も得られる。

前記処理流路の入口への前記第1流体の供給は、前記分離容器のうち分離した前記第1流体が溜まる領域と前記処理流路の入口とを繋ぐ第1流体経路に設けられた第1流体送りポンプにより、前記分離容器内で分離した前記第1流体を、前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ送ることを含んでいてもよい。

この相互作用方法では、第2流体に加えて第1流体も分離容器と相互作用部の処理流路との間で循環させることができ、その循環する第1流体と第2流体との相互作用を処理流路で繰り返し生じさせることができる。また、第1流体送りポンプは1つの相互作用部内の処理流路に第1流体を流すために必要な揚程を有するだけでよいため、第1流体送りポンプの揚程を低減できる。また、それに伴って第1流体送りポンプの所要動力も低減できる。

前記相互作用方法は、前記分離容器内で分離した前記第1流体が前記第1流体送りポンプにより前記処理流路の入口へ送られて前記分離容器と前記処理流路との間での前記第1流体の循環が開始された後、所定の期間が経過したタイミングで前記第1流体経路から外部へ前記第1流体を排出することと、前記第1流体経路から前記第1流体を排出した後、前記相互作用に未だ使用されていない第1流体である未使用第1流体を前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ供給し、その供給した未使用第1流体と前記第2流体を互いに接触した状態で前記処理流路に流通させてその供給した未使用第1流体と前記第2流体とに前記相互作用を生じさせることと、をさらに含むことが好ましい。

この相互作用方法では、分離容器と処理流路との間での第1流体の循環の開始後、所定の期間が経過し、第1流体が処理流路において第2流体と繰り返し相互作用することによって第1流体の相互作用を生じさせる能力が低下した結果、相互作用処理の効率が低下したときに、その第1流体を排出し、代わりに、相互作用を生じさせる能力が高い未使用第1流体を処理流路へ供給して相互作用処理の効率を回復させることができる。

また、前記第1流体経路は、前記第1流体をそれぞれ貯留可能な第1貯留タンク及び第2貯留タンクを含み、前記相互作用方法は、前記第1貯留タンクに貯留された前記第1流体が前記第1流体送りポンプにより前記処理流路の入口へ送られて前記第1貯留タンクと前記処理流路と前記分離容器との間で前記第1流体が循環している期間に、前記相互作用に未だ使用されていない第1流体である未使用第1流体を前記第2貯留タンクに充填することと、前記第1貯留タンクと前記処理流路と前記分離容器との間での前記第1流体の循環が開始された後、所定の期間が経過したタイミングで、前記第1流体送りポンプにより前記処理流路の入口へ送られる前記第1流体の供給元を前記第2貯留タンクに切り換えて前記第2貯留タンクと前記処理流路と前記分離容器との間で前記第1流体を循環させるとともに、前記第1貯留タンク内の前記第1流体を前記未使用第1流体に入れ替えることと、前記第2貯留タンクと前記処理流路と前記分離容器との間での前記第1流体の循環が開始された後、所定の期間が経過したタイミングで、前記第1流体送りポンプにより前記処理流路の入口へ送られる前記第1流体の供給元を前記第1貯留タンクに切り換えて前記第1貯留タンクと前記処理流路と前記分離容器との間で前記第1流体を循環させるとともに、前記第2貯留タンク内の前記第1流体を前記未使用第1流体に入れ替えることと、をさらに含むことが好ましい。

この相互作用方法では、第1貯留タンクと処理流路と分離容器との間での第1流体の循環が開始された後、所定の期間が経過し、第1流体が処理流路において第2流体と繰り返し相互作用することによって第1流体の相互作用を生じさせる能力が低下した結果、相互作用処理の効率が低下したときに、相互作用を生じさせる能力が高い未使用第1流体を処理流路へ供給して相互作用処理の効率を回復させることができるとともに、相互作用を生じさせる能力が低下した第1流体を第1及び第2貯留タンクから排出して未使用第1流体に入れ替えるときに相互作用処理を中断することなく実施できる。

具体的に、この相互作用方法では、第1貯留タンクと処理流路と分離容器との間での第1流体の循環の開始後、所定の期間が経過し、第1流体の相互作用を生じさせる能力が低下したときには、処理流路の入口へ送る第1流体の供給元を第2貯留タンクに切り換えてその第2貯留タンクに貯留された未使用第1流体を第2貯留タンクと処理流路と分離容器との間で循環させることができるため、相互作用処理の効率を回復させることができる。また、第2貯留タンクと処理流路と分離容器との間での第1流体の循環の開始後、所定の期間が経過し、第1流体の相互作用を生じさせる能力が低下したときには、処理流路の入口へ送る第1流体の供給元を第1貯留タンクに切り換えてその第1貯留タンクに貯留された未使用第1流体を第1貯留タンクと処理流路と分離容器との間で循環させることができるため、相互作用処理の効率を回復させることができる。しかも、この相互作用方法では、相互作用を生じさせる能力が低下した第1貯留タンク内の第1流体を未使用第1流体に入れ替えるときには、第2貯留タンクと処理流路と分離容器との間で第1流体を循環させて処理流路での相互作用処理を実施できるので、第1流体の入れ替えのために相互作用処理を中断させることがない。また、相互作用を生じさせる能力が低下した第2貯留タンク内の第1流体を未使用第1流体に入れ替えるときには、第1貯留タンクと処理流路と分離容器との間で第1流体を循環させて処理流路での相互作用処理を実施できるので、この場合も同様に第1流体の入れ替えのために相互作用処理を中断させることがない。

前記処理流路の入口への前記第1流体の供給は、前記処理流路の入口に第1流体供給経路を介して接続された第1流体タンクから前記相互作用に未だ使用されていない第1流体である未使用第1流体を前記処理流路の入口へ送ることを含み、前記相互作用方法は、前記分離容器内で分離した前記第1流体を外部へ排出することをさらに含んでいてもよい。

この相互作用方法では、相互作用を生じさせる能力が高い未使用第1流体を第1流体送りポンプにより第1流体タンクから処理流路へ送ることで、相互作用処理の効率が高い状態を維持することができる。

以上説明したように、前記実施形態及び前記変形例によれば、相互作用システムの複雑化を抑制するとともに相互作用部へ流体を供給するポンプの揚程及び所要動力を低減しつつシステム内で複数回に亘る相互作用処理を連続して行うことができ、且つ、相互作用システムの構成を変更することなく相互作用処理の回数を変更できる相互作用システム及びその相互作用システムを用いた相互作用方法が提供される。

This interaction system comprises: an interaction part that has therein a process flow path through which a first fluid and a second fluid circulate such that the first fluid and the second fluid come in contact with each other and interact; a separation container that is connected to an outlet of the process flow path so as to receive a fluid mixture, which is a mixture of the first fluid and the second fluid, discharged from the outlet of the process flow path, and retains and separates the received fluid mixture into the first fluid and the second fluid; a first fluid supplying device that supplies the first fluid to an inlet of the process flow path; a second fluid pathway that links a separation container region in which the separated second fluid collects to an inlet of the process flow path so as to guide the separated second fluid within the separation container to said inlet of the process flow path; and a second fluid feeding pump that is provided to the second fluid pathway and feeds the separated second fluid within the separation container from the separation container to said inlet of the process flow path.

第1流体と第2流体との間で相互作用を生じさせる相互作用システムであって、

請求項1に記載の相互作用システムにおいて、

請求項2に記載の相互作用システムにおいて、

請求項2に記載の相互作用システムにおいて、

請求項1に記載の相互作用システムにおいて、

第1流体と第2流体との間で相互作用を生じさせる相互作用方法であって、

請求項6に記載の相互作用方法において、

請求項7に記載の相互作用方法において、

請求項7に記載の相互作用方法において、

請求項6に記載の相互作用方法において、

図1には、本発明の第1実施形態による相互作用システム1の全体構成が示されている。この第1実施形態による相互作用システム1は、相互作用の一例として、原料液から特定成分を抽出して抽出剤中に移動させる抽出処理を行うものである。抽出剤は、本発明における第1流体の一例であり、原料液は、本発明における第2流体の一例である。抽出剤は、原料液に対して非相溶性の液体である。この第1実施形態で用いられる抽出剤の比重は、原料液の比重よりも小さい。

この第1実施形態では、分離容器6と相互作用部4の各処理流路30との間で、抽出剤と原料液とを循環させることで、各処理流路30において原料液から特定成分を抽出して抽出剤中へ移動させる抽出処理を繰り返し行うことができる。このため、相互作用部の数を増加させることなく、複数回に亘る抽出処理を連続して行うことができ、相互作用システム1の複雑化を抑制できる。すなわち、相互作用システム1の複雑化を抑制しながら、多段抽出と同等の複数回に亘る抽出を行うことができ、原料液からの特定成分の抽出率を高めることができる。

以下、図6~図10を参照して、本発明の第2実施形態による相互作用システム1について説明する。

この第2実施形態では、抽出剤の比重が原料液の比重よりも大きい場合にその抽出剤と原料液による抽出処理を実施できるとともに、前記第1実施形態と同様の効果が得られる。

以下、図11~図16を参照して、本発明の第3実施形態による相互作用システム1について説明する。

この第3実施形態では、抽出剤が第1貯留タンク50と処理流路30と分離容器6との間で循環している過程において処理流路30で繰り返し抽出を行うことによって抽出能力が低下したときには、第2供給切換弁44及び第2流入切換弁70を開状態に切り換えるとともに第1供給切換弁42及び第1流入切換弁68を閉状態に切り換えることにより、第2貯留タンク52に充填された未使用抽出剤を処理流路30へ供給して抽出処理の効率を回復させることができる。

以下、図17を参照して、本発明の第4実施形態による相互作用システム1について説明する。

当該第4実施形態では、抽出剤の比重が原料液の比重よりも大きい場合にその抽出剤と原料液による抽出処理を実施できるとともに、前記第3実施形態と同様の効果が得られる。

本発明による相互作用システム及び相互作用方法は、前記各実施形態のようなものに必ずしも限定されない。本発明による相互作用システム及び相互作用方法には、例えば以下のような技術を採用することが可能である。

本発明における第1流体供給装置は、未使用抽出剤と分離容器で分離された抽出剤とのうち少なくとも未使用抽出剤を処理流路の入口へ供給するものであればよい。すなわち、前記第1及び前記第2実施形態のように、第1流体供給装置としての第1供給装置7が、相互作用部4の処理流路30の第1入口38に、抽出剤タンク2に貯留された未使用抽出剤と分離容器6で分離された抽出剤とのいずれか一方を択一的に供給するものであってもよいし、前記第1及び第2実施形態とは異なり、第1供給装置7は、専ら、抽出剤タンク2に貯留された未使用抽出剤を相互作用部4の処理流路30の第1入口38に供給するものであってもよい。以下、前記第1実施形態による相互作用システム1を、第1供給装置7が抽出剤タンク2に貯留された未使用抽出剤のみを第1入口38へ供給するように変形した第1変形例による相互作用システム1と、前記第2実施形態による相互作用システム1を、第1供給装置7が抽出剤タンク2に貯留された未使用抽出剤のみを第1入口38へ供給するように変形した第2変形例による相互作用システム1とについて説明する。

図18には、当該第1変形例による相互作用システム1の全体構成が示されている。当該第1変形例による相互作用システム1では、第1供給装置7の抽出剤供給配管8が、相互作用部4の第1入口38に対して抽出剤タンク2のみを繋いでおり、第1入口38に対して分離容器6を繋いでいない。すなわち、前記第1実施形態では、抽出剤供給配管8が分離容器6のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域に繋がる第2分岐管8bを有していたが、当該第1変形例では、抽出剤供給配管8は、そのような第2分岐管8bを有しておらず、分離容器6に対して接続されていない。抽出剤供給配管8の以上のような構成により、相互作用部4の第1入口38には、専ら、抽出剤タンク2に貯留された未使用抽出剤のみが第1供給装置7の抽出剤供給配管8を通じて供給されるようになっている。

図20には、当該第2変形例による相互作用システム1の全体構成が示されている。当該第2変形例は、上述のように前記第2実施形態の変形例であるが、当該第2変形例による相互作用システム1では、第1供給装置7の抽出剤供給配管8が、相互作用部4の第1入口38に対して抽出剤タンク2のみを繋いでおり、第1入口38に対して分離容器6を繋いでいない。すなわち、前記第2実施形態では、抽出剤供給配管8が分離容器6のうち分離した抽出剤(重液)が溜まる領域に繋がる第2分岐管8bを有していたが、当該第2変形例では、抽出剤供給配管8は、そのような第2分岐管8bを有しておらず、分離容器6に対して接続されていない。抽出剤供給配管8の以上のような構成により、相互作用部4の第1入口38には、専ら、抽出剤タンク2に貯留された未使用抽出剤のみが第1供給装置7の抽出剤供給配管8を通じて供給されるようになっている。

本発明における分離容器は、少なくとも、受け入れた混合流体を抽出剤と原料液とに分離する機能を備えていればよく、前記第1及び第2実施形態のように、必ずしも、混合流体を抽出剤と原料液とに分離する機能に加えて未処理原料液を貯留する原料液タンクとしての機能を兼ね備えるものでなくてもよい。例えば、本発明による相互作用システムは、前記混合流体を抽出剤と原料液とに分離させる分離容器と未処理原料液を貯留する原料液タンクとを個別に備えていてもよい。以下、前記第1変形例による相互作用システム1のさらなる変形例であって分離容器と原料液タンクとを個別に備える第3変形例による相互作用システム1と、前記第2変形例による相互作用システム1のさらなる変形例であって分離容器と原料液タンクとを個別に備える第4変形例による相互作用システム1とについて説明する。

図23には、当該第3変形例による相互作用システム1の全体構成が示されている。この図23に示すように、当該第3変形例による相互作用システム1は、各処理流路30から流れ出た混合流体を抽出剤と原料液とに分離させる分離容器6と、未処理原料液を貯留する原料液タンク54とを、個別に備えている。

図25には、当該第4変形例による相互作用システム1の全体構成が示されている。この図25に示すように、当該第4変形例による相互作用システム1は、前記第2変形例による相互作用システム1と異なり、各処理流路30から流れ出た混合流体を抽出剤と原料液とに分離させる分離容器6と、未処理原料液を貯留する原料液タンク54とを、個別に備えている。

前記実施形態及び前記変形例をまとめると、以下の通りである。

前記第1流体と前記第2流体とが互いに接触して相互作用を生じるように前記第1流体及び前記第2流体を流通させる処理流路を内部に有する相互作用部と、

前記処理流路の出口から排出される前記第1流体と前記第2流体との混合流体を受け入れるように前記処理流路の出口に接続され、受け入れた前記混合流体を滞留させて前記第1流体と前記第2流体とに分離させる分離容器と、

前記処理流路の入口へ前記第1流体を供給する第1流体供給装置と、

前記分離容器内で分離した前記第2流体を前記処理流路の入口へ導くように前記分離容器のうち分離した前記第2流体が溜まる領域と前記処理流路の入口とを繋ぐ第2流体経路と、

前記第2流体経路に設けられて、前記分離容器内で分離した前記第2流体を前記分離容器から前記処理流路の入口へ送る第2流体送りポンプと、を備える、相互作用システム。

前記第1流体供給装置は、前記分離容器内で分離した前記第1流体を前記処理流路の入口へ導くように前記分離容器のうち分離した前記第1流体が溜まる領域と前記処理流路の入口とを繋ぐ第1流体経路と、前記第1流体経路に設けられて、前記分離容器内で分離した前記第1流体を前記分離容器から前記処理流路の入口へ送る第1流体送りポンプと、を含む、相互作用システム。

前記第1流体経路に接続され、前記第1流体経路から外部へ前記第1流体を排出させる排出状態と、その第1流体の排出を阻止する排出阻止状態とに切り換え可能に構成された排出部をさらに備え、

前記第1流体供給装置は、

前記第1流体経路に接続され、前記相互作用に未だ使用されていない第1流体である未使用第1流体を貯留する第1流体タンクと、

前記第1流体経路に設けられ、前記未使用第1流体が前記第1流体タンクから前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ流れるのを許容し且つ前記分離容器内で分離した前記第1流体が前記分離容器から前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ流れるのを阻止する未使用流体供給状態と、前記分離容器内で分離した前記第1流体が前記分離容器から前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ流れるのを許容し且つ前記未使用第1流体が前記第1流体タンクから前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ流れるのを阻止する分離流体供給状態とに切り換え可能に構成された供給切換装置と、をさらに含む、相互作用システム。

前記第1流体経路は、前記分離容器から前記第1流体経路に導出された前記第1流体をそれぞれ貯留可能な第1貯留タンク及び第2貯留タンクを有し、

前記第1流体供給装置は、

前記第1流体経路のうち前記第1貯留タンク及び前記第2貯留タンクの上流側に設けられ、前記分離容器から導出された前記第1流体が前記第1貯留タンクへ流入するのを許容する一方、前記分離容器から導出された前記第1流体が前記第2貯留タンクへ流入するのを阻止する第1流入許容状態と、前記分離容器から導出された前記第1流体が前記第2貯留タンクへ流入するのを許容する一方、前記分離容器から導出された前記第1流体が前記第1貯留タンクへ流入するのを阻止する第2流入許容状態とに切り換わるように構成された流入切換装置と、

前記第1流体経路のうち前記第1貯留タンク及び前記第2貯留タンクの下流側に設けられ、前記流入切換装置が前記第1流入許容状態のときに前記第1流体送りポンプにより前記第1貯留タンクから前記処理流路の入口へ前記第1流体が送られるのを許容するとともに前記第2貯留タンクから前記処理流路の入口へ前記第1流体が送られるのを阻止する第1供給状態になり、前記流入切換装置が前記第2流入許容状態のときに前記第1流体送りポンプにより前記第2貯留タンクから前記処理流路の入口へ前記第1流体が送られるのを許容するとともに前記第1貯留タンクから前記処理流路の入口へ前記第1流体が送られるのを阻止する第2供給状態になる供給切換装置と、をさらに含み、

前記相互作用システムは、

前記第1貯留タンクに接続され、前記第1貯留タンクから前記相互作用システムの外部へ前記第1流体を排出させる第1排出状態と、前記第1貯留タンクから前記相互作用システムの外部への前記第1流体の排出を阻止する第1排出阻止状態とに切り換え可能に構成された第1排出部と、

前記第2貯留タンクに接続され、前記第2貯留タンクから前記相互作用システムの外部へ前記第1流体を排出させる第2排出状態と、前記第2貯留タンクから前記相互作用システムの外部への前記第1流体の排出を阻止する第2排出阻止状態とに切り換え可能に構成された第2排出部と、をさらに備える、相互作用システム。

前記分離容器のうち分離した前記第1流体が溜まる領域に接続されてその分離した前記第1流体を前記分離容器内から前記相互作用システムの外部へ導く第1流体排出経路をさらに備え、

前記第1流体供給装置は、

前記相互作用に未だ使用されていない第1流体である未使用第1流体を貯留する第1流体タンクと、

前記第1流体タンクから前記処理流路の入口へ前記未使用第1流体を導くように前記第1流体タンクと前記処理流路の入口とを繋ぐ第1流体供給経路と、

前記第1流体供給経路に設けられて、前記第1流体タンクから前記処理流路の入口へ前記未使用第1流体を送る第1流体送りポンプと、を含む、相互作用システム。

相互作用部内の処理流路に前記第1流体と前記第2流体とを互いに接触した状態で流通させてその第1流体と第2流体とに前記相互作用を生じさせることと、

前記処理流路の出口から流れ出た前記第1流体と前記第2流体との混合流体を分離容器内に導入し、その分離容器内において前記混合流体を滞留させて前記第1流体と前記第2流体とに分離させることと、

前記処理流路の入口へ前記第1流体を供給することと、

前記分離容器のうち分離した前記第2流体が溜まる領域と前記処理流路の入口とを繋ぐ第2流体経路に設けられた第2流体送りポンプにより、前記分離容器内で分離した前記第2流体を、前記第2流体経路を通じて前記処理流路の入口へ送ることと、を含む、相互作用方法。

前記処理流路の入口への前記第1流体の供給は、前記分離容器のうち分離した前記第1流体が溜まる領域と前記処理流路の入口とを繋ぐ第1流体経路に設けられた第1流体送りポンプにより、前記分離容器内で分離した前記第1流体を、前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ送ることを含む、相互作用方法。

前記分離容器内で分離した前記第1流体が前記第1流体送りポンプにより前記処理流路の入口へ送られて前記分離容器と前記処理流路との間での前記第1流体の循環が開始された後、所定の期間が経過したタイミングで前記第1流体経路から外部へ前記第1流体を排出することと、

前記第1流体経路から前記第1流体を排出した後、前記相互作用に未だ使用されていない第1流体である未使用第1流体を前記第1流体経路を通じて前記処理流路の入口へ供給し、その供給した未使用第1流体と前記第2流体を互いに接触した状態で前記処理流路に流通させてその供給した未使用第1流体と前記第2流体とに前記相互作用を生じさせることと、をさらに含む、相互作用方法。

前記第1流体経路は、前記第1流体をそれぞれ貯留可能な第1貯留タンク及び第2貯留タンクを含み、

前記相互作用方法は、

前記第1貯留タンクに貯留された前記第1流体が前記第1流体送りポンプにより前記処理流路の入口へ送られて前記第1貯留タンクと前記処理流路と前記分離容器との間で前記第1流体が循環している期間に、前記相互作用に未だ使用されていない第1流体である未使用第1流体を前記第2貯留タンクに充填することと、

前記第1貯留タンクと前記処理流路と前記分離容器との間での前記第1流体の循環が開始された後、所定の期間が経過したタイミングで、前記第1流体送りポンプにより前記処理流路の入口へ送られる前記第1流体の供給元を前記第2貯留タンクに切り換えて前記第2貯留タンクと前記処理流路と前記分離容器との間で前記第1流体を循環させるとともに、前記第1貯留タンク内の前記第1流体を前記未使用第1流体に入れ替えることと、

前記第2貯留タンクと前記処理流路と前記分離容器との間での前記第1流体の循環が開始された後、所定の期間が経過したタイミングで、前記第1流体送りポンプにより前記処理流路の入口へ送られる前記第1流体の供給元を前記第1貯留タンクに切り換えて前記第1貯留タンクと前記処理流路と前記分離容器との間で前記第1流体を循環させるとともに、前記第2貯留タンク内の前記第1流体を前記未使用第1流体に入れ替えることと、をさらに含む、相互作用方法。

前記処理流路の入口への前記第1流体の供給は、前記処理流路の入口に第1流体供給経路を介して接続された第1流体タンクから前記相互作用に未だ使用されていない第1流体である未使用第1流体を前記処理流路の入口へ送ることを含み、

前記相互作用方法は、前記分離容器内で分離した前記第1流体を外部へ排出することをさらに含む、相互作用方法。