Arrangement and method for supplying power to motorized vehicles

Die

Erfindung betrifft eine Anordnung und ein Verfahren zur Energieversorgung

motorisierter Fahrzeuge. Die

Schonung der Weltenergiereserven und ein sparsamer Umgang mit Energie

ist heute in allen Bereichen des täglichen Lebens und seiner technischen

Unterstützung

aus ökologischen

und ökonomischen

Gründen

ein wichtiges Ziel. Wegen der großen Verbreitung motorisierter

Fahrzeuge, ihrer großen Bedeutung

für unsere

Mobilität

und der damit verbundenen beträchtlichen

Energieumsätze

ist der schonende und sparsame Einsatz von Energie gerade bei motorisierten

Fahrzeugen von besonderer Bedeutung. Dies

zeigt sich insbesondere auch bei Elektrofahrzeugen. Die noch geringe

spezifische Ladekapazität

heute verfügbarer

Batterien zur Speicherung elektrischer Energie begrenzt beispielsweise

die Reichweite von Elektrofahrzeugen und ist ein Grund für die geringe

Verbreitung dieser Fahrzeuge. Klimatisierung und Heizung eines elektrisch

betriebenen Fahrzeugs sind nur begrenzt möglich, weil damit eine weitere

wesentliche Beschränkung

der Reichweite verbunden wäre.

Der Markt für

Elektrofahrzeuge, die nicht den gewohnten Insassenkomfort bieten,

ist heute noch ohne Bedeutung. Angesichts der Tatsache, dass die

Preise für

Kraftstoffe in den nächsten Jahren

weiter steigen werden, ist dennoch davon auszugehen, dass Elektrofahrzeuge

bereits in den nächsten

zehn Jahren einen nennenswerten Marktanteil erreichen werden, wenn

praktikable Losungen für

die Beheizung und Klimatisierung und damit ein akzeptabler Insassenkomfort

angeboten werden. Der

vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung

und ein Verfahren zur Energieversorgung motorisierter Fahrzeuge

anzugeben, die diese Zielsetzung mit fortschrittlichen technischen

Konzepten unterstützt.

Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung und durch ein Verfahren

nach einem der unabhängigen

Ansprüche

gelöst. Die

Erfindung sieht eine Anordnung und ein Verfahren zur Energieversorgung

motorisierter Fahrzeuge vor, bei der eine Wärmekraftmaschine die im Fahrzeug

anfallende Wärme

wenigstens teilweise in Bewegungsenergie des Fahrzeugs umwandelt

und andere Teile dieser Wärme

einem Wärmespeicher zuführt. Im

Zusammenhang mit der Beschreibung der vorliegenden Erfindung verwendete

Begriffe werden im Folgenden definiert und erläutert. Unter

einem motorisierten Fahrzeug im Sinne der vorliegenden Erfindung

sollen Fahrzeuge aller Art verstanden werden, die ihre Bewegungsenergie wenigstens

teilweise aus einem Motor beziehen, der einer (sogenannten) Energiequelle

(die wegen des Energieerhaltungssatzes physikalisch korrekt eigentlich

als Energiespeicher zu bezeichnen wäre) Energie entnimmt und diese

wenigstens teilweise in Bewegungsenergie des Fahrzeugs umwandelt.

Typische Beispiele solcher motorisierten Fahrzeuge sind unter anderem

Kraftfahrzeuge für

den Straßenverkehr,

Lokomotiven, Schiffe und Flugzeuge. Als Motoren kommen insbesondere

aber nicht ausschließlich Verbrennungsmotoren,

Elektromotoren und Kombinationen aus solchen Antriebsaggregaten,

sogenannte Hybridantriebe, in Betracht. Unter

einer Wärmekraftmaschine

im Sinne der vorliegenden Erfindung ist eine Einrichtung zur wenigstens

teilweisen Umwandlung von Wärme,

also mikroskopischer Bewegungsenenergie, in makroskopische Bewegungsenergie

oder in potentielle Energie zu verstehen, die Energie auch in umgekehrter Richtung umwandeln

kann, die also potentielle Energie oder makroskopische Bewegungsenergie

dazu verwendet, auf einem niederen Temperaturniveau anfallende Wärme auf

einem höheren

Temperaturniveau verfügbar

zu machen. Wegen der allgemein bekannten Gesetze der Thermodynamik

kann dies in der ersten Richtung nur teilweise gelingen; in der

anderen Richtung ist makroskopische Energie, beispielsweise die

in einem Kondensator gespeicherte potentielle elektrische Energie

oder Teile der Bewegungsenergie eines Fahrzeugs, aufzuwenden, um Wärme auf

ein höheres

Temperaturniveau zu pumpen. Die

vorliegende Erfindung macht sich die Existenz solcher Wärmekraftmaschinen

zunutze und ist nicht auf einen bestimmten Typus solcher Wärmekraftmaschinen

beschränkt.

Ein wichtiges Beispiel für eine

solche Wärmekraftmaschine

bildet die Klasse von Wärmekraftmaschinen,

die allgemein als Stirling Motoren bezeichnet werden. Diese Maschinen

haben den Vorteil, dass sie von der Wahl eines speziellen Prozesses

für die

Wärmeerzeugung

weitgehend unabhängig

sind und deshalb mit Wärmereservoirs und

Wärmequellen

der unterschiedlichsten Art realisiert werden können. Die Erfindung ist jedoch

nicht auf Stirling Motoren oder andere bekannte Wärmekraftmaschinen

beschränkt;

sie kann grundsätzlich auch

mit noch zu entwickelnden Wärmekraftmaschinen

realisiert werden. Unter

im Fahrzeug anfallender Wärme

im Sinne der vorliegenden Erfindung soll jede Art von Wärme verstanden

werden, die im oder am Fahrzeug anfällt. Dabei kann es sich insbesondere

um Verlustwärme,

also um die Abwärme

jeder Art von Energieverbrauchern oder Energiewandlern im Fahrzeug handeln,

aber auch um Wärme,

die durch eine Thermalisierung einfallender Strahlung entsteht,

also insbesondere durch die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums, der

Fahrzeugoberflächen

oder auf den Oberflächen

angebrachter Kollektoren. Unter

einem Wärmespeicher

im Sinne der vorliegenden Erfindung soll jede Einrichtung verstanden

werden, die Wärmeenergie

aufnehmen, speichern und bei Bedarf wieder abgeben kann. Insbesondere

kann es sich um sogenannte Latentwärmespeicher handeln, die auf

dem Prinzip der latenten Wärme

eines Phasenübergangs,

meistens eines Phasenübergangs

erster Ordnung, basieren. Einem ähnlichen

Prinzip folgt die Ausnutzung der Enthalpie reversibler chemischer

Reaktionen, so z. B. von auf Chemisorption beruhenden Absorptions-

und Desorptionsprozessen. Das geschieht in sogenannten thermochemischen

Wärmespeichern,

die eine noch höhere

Energiedichte ermöglichen. Unter

der Bewegungsenergie (kinetischer Energie) des Fahrzeugs im Sinne

der vorliegenden Erfindung soll jede Form von makroskopischer Bewegungsenergie

verstanden werden, die dem Fahrzeug entnommen werden könnte. Dazu

gehören

insbesondere die Bewegungsenergie des Fahrzeugs im engeren Sinne,

also alle Formen der Bewegungsenergie, die der Bewegung des Fahrzeugs

im Raum zuzuordnen sind, im weiteren Sinne aber auch solche Formen

der Bewegungsenergie, die mit der Bewegung von Fahrzeugteilen (Motor,

Räder,

etc.) zusammenhängen.

Unter makroskopischer Energie ist dabei jede Form von Energie zu

verstehen, die nicht mit der Anregung mikroskopischer (insbesondere

molekularer) Freiheitsgrade verbunden ist, und die daher im Prinzip – also ohne

Verletzung thermodynamischer Grundgesetze – vollständig in andere makroskopische

Energieformen umgewandelt werden kann. Unter

einem mechanischen Energiespeicher im Sinne der vorliegenden Erfindung

soll jede Form eines Energiespeichers verstanden werden, in dem Energie

in mechanischer Weise, also durch Anregung makroskopischer Freiheitsgrade,

wie insbesondere der Rotation, der Vibration oder der reversiblen, beispielsweise

elastischen, Deformation makroskopischer Körper reversibel gespeichert

werden kann. Wichtige Beispiele für solche Speicher sind Schwungräder oder

Torsionsfederspeicher. Alle mechanischen Energiespeicher können makroskopische

Bewegungsenergie reversibel in der Form makroskopischer Bewegungs- oder potentieller

Energie ohne Umwandlung in andere, beispielsweise chemische oder

elektrische Energieformen speichern. Unter

einem elektrochemischen Energiespeicher im Sinne der vorliegenden

Erfindung sollen alle Formen sogenannter galvanischer Zellen verstanden

werden. Diese werden umgangssprachlich häufig als Batterien oder Akkumulatoren

bezeichnet; sie speichern elektrische Energie in chemischer Form

und geben sie bei Bedarf wieder in Form elektrischer Energie ab.

Wichtige Beispiele sind Lithium-Ionen-Batterien. Diese und einige

andere elektrochemische Energiespeicher zeichnen sich durch einen

hohen Grad an Reversibilität

aus. Vorteilhafte

Weiterbildungen der Erfindung bilden den Gegenstand von Unteransprüchen. Im

Folgenden wird die Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele

und mit Hilfe von Figuren näher

beschrieben. Dabei zeigt Wie

in Wärmekraftmaschinen

nutzen ”rechtslaufende” Kreisprozesse,

bei denen die geschlossene Kurve etwa im T-S oder p-v-Diagramm im

Sinne ”oben nach

rechts, unten nach links” durchlaufen

wird. Wärmepumpen

nutzen ”linkslaufende” Kreisprozesse. Ein

wichtiges Beispiel für

eine Wärmekraftmaschine ist

neben dem in Straßenfahrzeugen

sehr verbreiteten Verbrennungsmotor die Stirling-Maschine, die als Stirling-Motor

bezeichnet wird. Der

Stirlingmotor ist eine Wärmekraftmaschine,

in der ein abgeschlossenes Arbeitsgas wie Luft oder Helium von außen an zwei

verschiedenen Bereichen abwechselnd erhitzt und gekühlt wird,

um mechanische Energie zu erzeugen. Der Stirlingmotor arbeitet nach

dem Prinzip eines geschlossenen Kreisprozesses und ist ein Beispiel

für die

Energieumwandlung von einer schlecht nutzbaren Energieform (thermische

Energie, Wärmeenergie,

mikroskopische Bewegungsenergie) in die besser einsetzbare Energieform

der mechanischen Energie. Der Stirlingmotor kann mit einer beliebigen

externen Wärme-(oder

Kälte)quelle

betrieben werden. Es gibt Modelle, die bereits bei Anfassen durch

die Wärme

der menschlichen Hand in Gang kommen. Als

Arbeitsmedium wird bei einigen Stirling-Motoren Helium eingesetzt.

Dieses wird in einem geschlossenen Kreislauf zyklisch von zwei Kolben (Arbeits-

und Verdrängerkolben)

zwischen einer heißen

Stelle (Erhitzer) und einer kalten Stelle (Kühler) hin- und hergeschoben.

Das aufgeheizte Gas dehnt sich aus, das abgekühlte zieht sich zusammen. Hierdurch

steigt der Druck im Helium. Dieser Gasdruck wirkt über den

Arbeitskolben auf den Kurbeltrieb. Die mechanische Energie kann

durch Elektrogeneratoren in elektrische Energie umgewandelt werden.

Diese Elektrogeneratoren können

auch als Elektromotoren arbeiten, und in dieser Betriebsart die

Stirling-Maschine antreiben, die dann als Wärmepumpe arbeiten kann. Zwischen

dem Erhitzerkopf und dem Kühler befindet

sich der Regenerator, der dem Gas auf seinem Weg von der heißen zur

kalten Seite Wärme

entzieht und beim Rückströmen wieder

zuführt. Gemäß dem in Das

in In

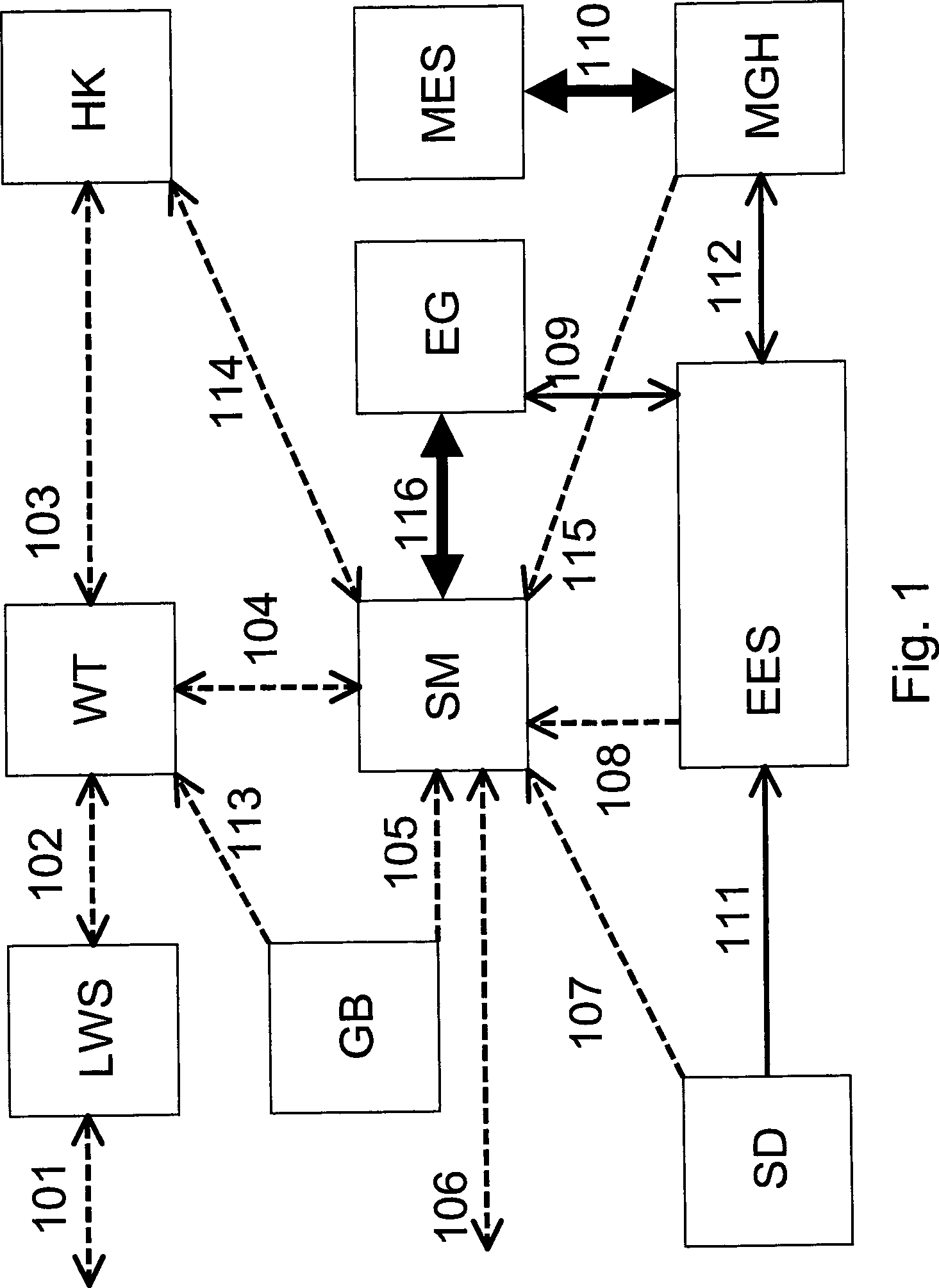

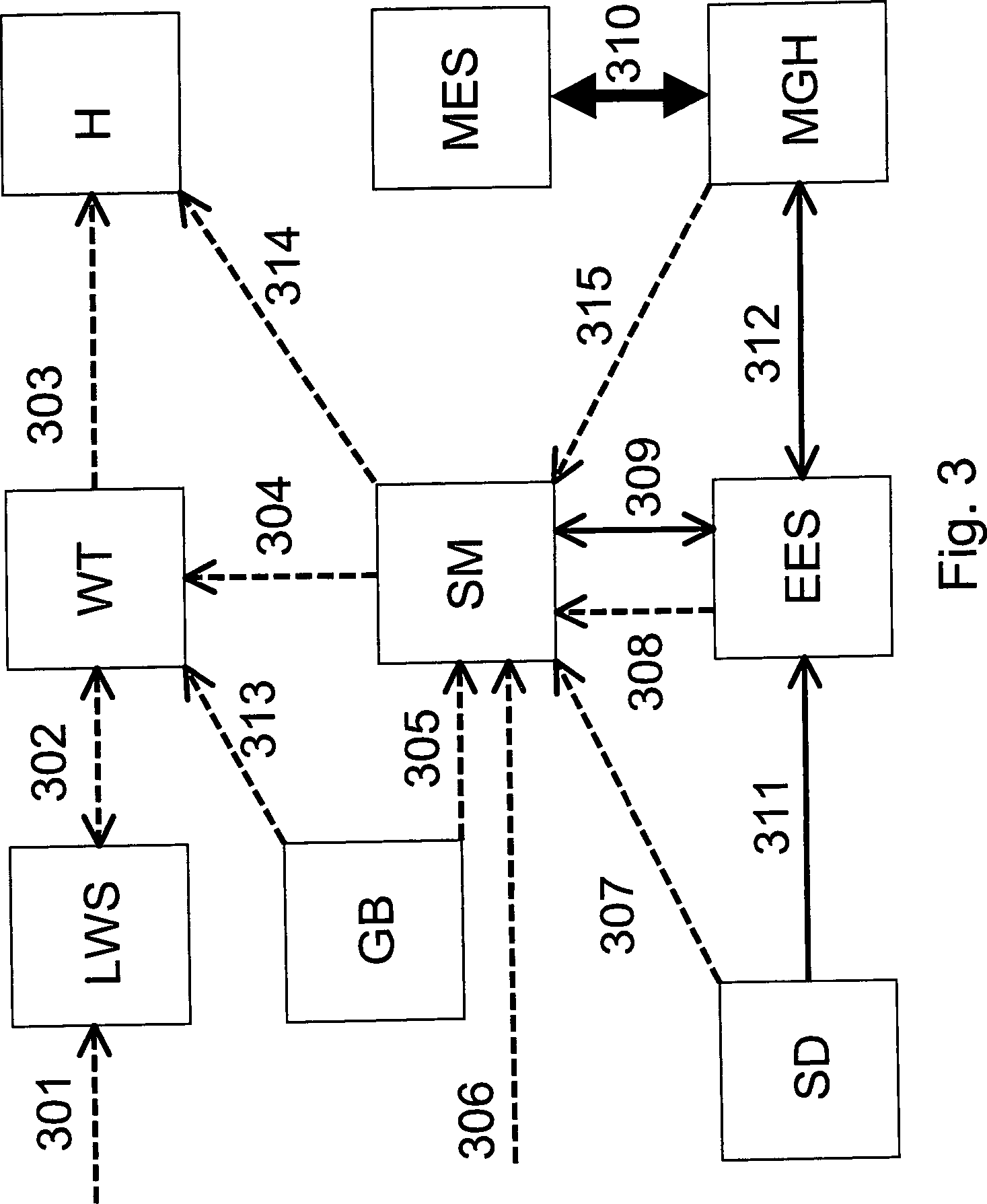

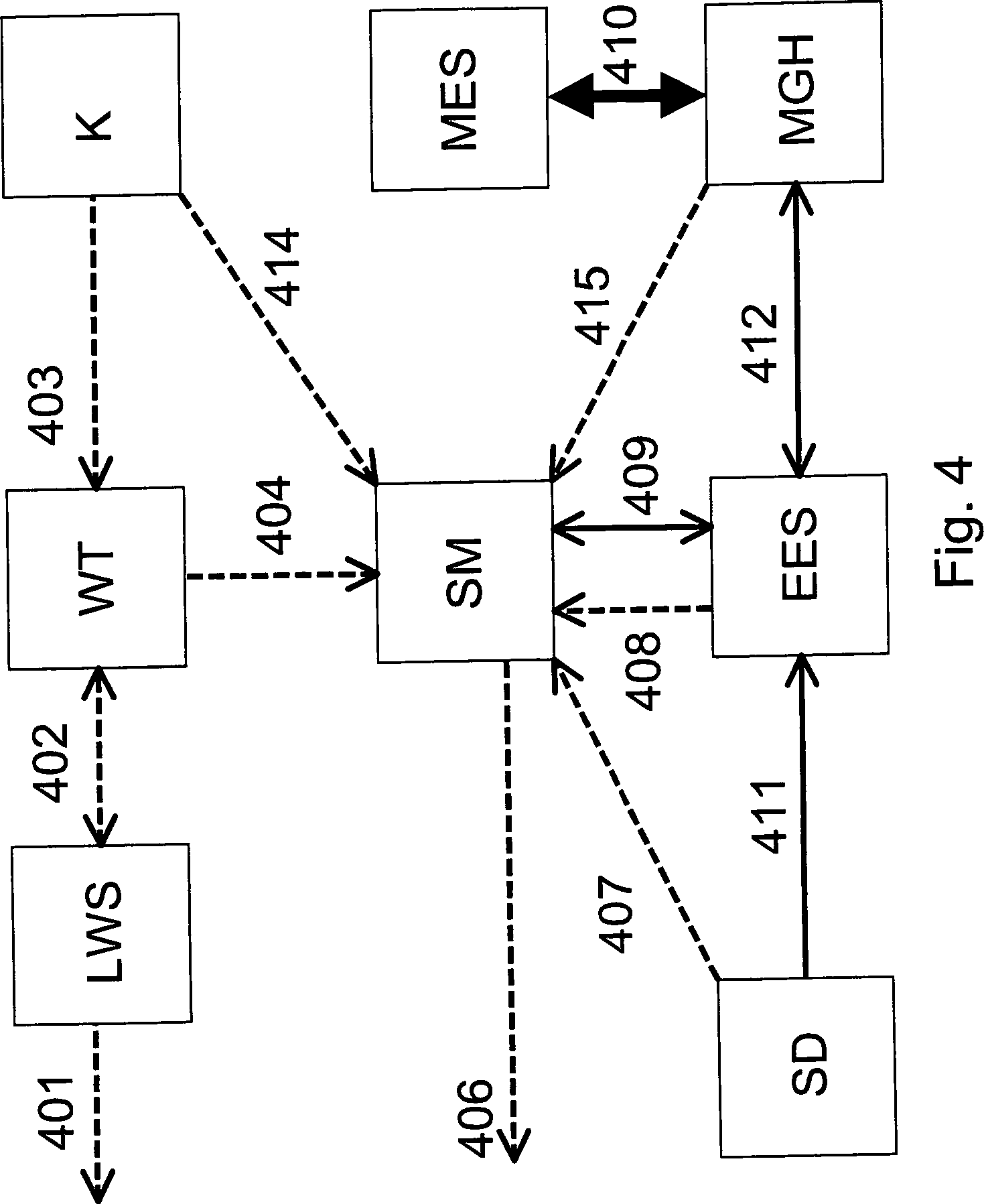

sämtlichen

Figuren bezeichnen Pfeile mit gestrichelten Linien 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 215, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 414, 415, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 513, 515 einen

Austausch von Wärme,

während

Pfeile mit durchgezogenen Linien einen Austausch makroskopischer

(„mechanischer”) Bewegungsenergie

oder elektrischer Energie bezeichnen. Dabei bezeichnen Pfeile 109, 209, 309, 409, 509, 112, 212, 312, 412, 512 mit

dünneren

durchgezogenen Linien den Austausch elektrischer Energie, wogegen

Pfeile 110, 116, 210, 216, 217, 310, 410, 510 mit

dickeren durchgezogenen Linien den Austausch mechanischer Energie

bezeichnen. So bezeichnet beispielsweise der Doppelpfeil 116 in Der

elektrische Generator EG kann dabei direkt oder über ein Getriebe mechanisch

an die Wärmekraftmaschine

SM gekoppelt sein. In ähnlicher Weise

bezeichnet der Doppelpfeil 110 in Der

Wärmeaustausch 102, 104 zwischen

der Wärmekraftmaschine

SM und dem Wärmespeicher LBS

findet vorzugsweise über

einen Wärmetauscher WT

statt. Der vorzugsweise auch dazu dient, den Wärmeübergang 103 zwischen

der Heizung bzw. Klimaanlage HK oder den Wärmeübergang 113 zwischen

dem Gasbrenner GB und dem Wärmespeicher LWS

zu vermitteln. Dem Wärmespeicher

LWS, der vorzugsweise als Latentwärmespeicher ausgelegt ist,

kann auch von außen

Wärme zugeführt oder

entnommen werden 101. Die Wärmekraftmaschine SM kann auch

von dem Gasbrenner GB direkt Wärme 105 übernehmen

oder es kann der Wärmekraftmaschine

SM Wärme

von außen 106 zugeführt oder

ihr entnommen werden. Auch

die Stoßdämpfer SD

können

ihre Abwärme 107 der

Wärmekraftmaschine

SM zur Verfügung

stellen, wie auch der elektrische Energiespeicher EES seine Abwärme 108 der

Wärmekraftmaschine

SM nutzbar machen kann. Vorzugsweise wird auch die Abwärme des

Fahrzeugmotors MGH der Wärmekraftmaschine

SM zugeführt 115.

Vorzugsweise wird auch die Restwärme

der Heizung bzw. Klimaanlage HK der Wärmekraftmaschine SM zur Verfügung gestellt 114 bzw.

wird die Wärme

der Wärmekraftmaschine

SM der Heizung bzw. Klimaanlage HK zugeführt 114. Die So

zeigt Bei

einer anderen Betriebsart der erfindungsgemäßen Anordnung, die in In

Abhängigkeit

von der gewählten

Ausführungsform

der erfindungsgemäßen Anordnung

und der gewählten

Betriebsart dieser Anordnung lässt sich

die Verlustwärme – insbesondere

die Abwärmen 107, 108 oder 115 – verschiedener

Komponenten der Anordnung – insbesondere

der Stoßdämpfer SD,

des elektrischen Energiespeichers EES oder des Hauptantriebs MGH,

sehr weitgehend nutzen und geht folglich nicht verloren. Beispiele

für solche

nutzbaren Wärmemengen

ergeben sich beim Laden und beim Betrieb des elektrochemischen Energiespeichers EES

(Batterie) sowie beim Betrieb des Antriebsmotors bzw. Generators

MGH. Aber auch den Stoßdämpfern SD

kann beispielsweise während

der Fahrt Wärmeenergie 507 oder

elektrische Energie 511 entnommen werden. Zu diesem Zweck

können

die Stoßdämpfer beispielsweise

mit Linear-Generatoren

ausgestattet werden, mit deren Hilfe die Bewegungsenergie des Fahrzeugs,

in diesem Fall handelt es sich um Schwingungsenergie, wenigstens

teilweise in elektrische Energie umgewandelt und so einer Nutzung

zugeführt 111, 211, 311, 411, 511 werden

kann. Diese Art der Energieumwandlung und Nutzung kann alternativ

oder ergänzend

zur Nutzung der Verlustwärme

aus den Stoßdämpfern durchgeführt werden. Zur

Nutzung der Verlustwärme

können

die Stoßdämpfer mit

einem geeigneten Kühlsystemen

ausgestattet sein. Bevorzugte

Ausführungsbeispiele

der vorliegenden Erfindung ermöglichen

ferner eine Nutzung der Wärme,

die durch ein Aufheizen der Karosserie bei Sonneneinstrahlung entsteht.

Größere Flachen der

Karosserie – insbesondere

das Fahrzeugdach – sind

erfindungsgemäß vorzugsweise

als Leichtbau-Verbundstruktur

ausgeführt.

Im Kontakt mit der Außenfläche stehen

beispielsweise mit einer Kühlflüssigkeit

durchströmte

Kanäle.

Die Kühlflüssigkeit transportiert

bei diesen Ausführungsbeispielen

der Erfindung die durch Sonneneinstrahlung erzeugte Wärme vorzugsweise

nach dem Prinzip eines Sonnenkollektors ab 106, 206, 306, 406, 506 und

führt sie

der Wärmekraftmaschine

zu. Bevorzugte

Ausführungsbeispiele

der vorliegenden Erfindung sehen den Einsatz eines Wärmespeichers

LWS, vorzugsweise eines Latentwärmespeichers

im Fahrzeug vor, der vor Antritt der Fahrt durch elektrischen Strom

aus dem Versorgungsnetz oder während

der Fahrt durch die beschriebenen Verlustwärmeströme aufgeheizt 101, 201, 301, 401, 501 werden

kann. Ein

Latentwärmespeicher

ist eine Einrichtung, die thermische Energie „verborgen” (latent vom Lateinischen

latere = verborgen sein, deshalb auch die Bezeichnung Latente Wärme), verlustarm,

mit vielen Wiederholzyklen und über

lange Zeit zu speichern in der Lage ist. Man nutzt beispielsweise

sogenannte Phase change materials (PCM, „Phasenübergangsmaterialien”), deren

latente Schmelzwärme, Lösungswärme oder

Absorptionswärme

wesentlich größer als

die spezifische Wärmekapazität der gleichen

Menge eines Stoffes ohne Phasenumwandlung ist. Beispiele sind Wärmekissen,

Kühlakkus

oder mit Paraffin gefüllte

Speicherelemente in den Tanks von solarthermischen Anlagen. Latentwärmespeicher funktionieren

durch die Ausnutzung der Enthalpie reversibler thermodynamischer

Zustandsänderungen eines

Speichermediums, wie z. B. des Phasenübergangs fest-flüssig (Schmelzen/Erstarren).

Die Ausnutzung des Phasenübergangs

fest-flüssig

ist dabei das am häufigsten

genutzte Prinzip. Beim Aufladen des Inhalts kommerzieller Latentwärmespeicher

werden meist spezielle Salze oder Paraffine als Speichermedium geschmolzen,

die dazu sehr viel Wärmeenergie,

die Schmelzwärme,

aufnehmen. Da dieser Vorgang reversibel ist, gibt das Speichermedium genau

diese Wärmemenge

beim Erstarren wieder ab. Der

Wärmetransport 102, 202, 302, 402, 502 in

den Speicher LWS kann während

der Fahrt mittels einer Wärmekraftmaschine

SM, vorzugsweise einer Stirling-Maschine, die durch einen Elektromotor

EG angetrieben wird, erfolgen. Diese Betriebsweise wird vorzugsweise

dann gewählt,

wenn größere Wärmemengen

als benötigt

zur Verfugung stehen, oder wenn andere Energiemengen, die – beispielsweise bei

einer Talfahrt des Fahrzeugs – aus

der Rückgewinnung

von Bewegungsenergie des Fahrzeugs – beispielsweise durch Umwandlung

von Bremsenergie – zur

Verfügung

stehen und nicht benötigt

werden. Die gespeicherte Wärmeenergie

kann (ohne Betrieb der Stirling-Maschine) direkt zur Beheizung 103, 203, 303, 403 des

Fahrzeugs eingesetzt werden, oder sie wird in der Stirling-Maschine

teilweise in mechanische Wellenarbeit umgewandelt 104, 204, 304, 404, 504.

Damit wird der nun als Generator wirkende Elektromotor EG angetrieben. Mit

dem erzeugten Strom wird bei Bedarf die Batterie EES geladen. Der

besondere Vorteil der Stirling-Maschine besteht darin, dass sie

sowohl für

die Heizung H als auch Kühlung

K des Fahrzeugs oder von Fahrzeugkomponenten und zudem noch für Antriebszwecke 116, 216, 217,

oder zum Laden 109, 209, 309, 409, 509 der

Batterie eingesetzt werden kann. Bevorzugte

Ausführungsbeispiele

der vorliegenden Erfindung sehen den Einsatz eines mechanischen

Energiespeichers MES, vorzugsweise eines getriebelosen Torsinns-Federspeichers

in Leichtbauweise vor, der vorzugsweise über ein Kupplungs-System direkt

mit der Antriebswelle des Elektromotors MGH verbunden 110, 210, 310, 410, 510 ist. Die

Rückgewinnung

von ”Bremsenergie” mittels

des Antriebsmotors MGH, der auch als Generator wirken kann, ist

aufgrund der Wirkungsgradkette mit Verlusten in der Größenordnung

von 35% verbunden. Ein mechanischer Energiespeicher arbeitet fast verlustfrei.

Er wird vorzugsweise über

ein System von Kupplungen direkt mit der Antriebswelle verbunden. Das

Kupplungssystem ist vorzugsweise so gestaltet, dass die Leistungsaufnahme

und -abgabe bei gleicher Drehrichtung erfolgen kann. Derartige Federsysteme

sind geeignet, beispielsweise die kinetische Energie eines Fahrzeugs

mit 1000 kg Gesamtmasse, das mit 50 km/h fährt, aufzunehmen und wieder

abzugeben. Der Federspeicher mit Kupplungssystem wird vorzugsweise

als Leichtbau-Konstruktion ausgeführt. Eine typische Gesamtmasse

eines derartigen Systems beträgt

für die

genannten Auslegungsdaten etwa 40 kg. Eine

bevorzugte Ausführungsform

der Erfindung umfasst einen wärmeisolierten

Latentwärmespeicher

LWS mit einer Betriebstemperatur von etwa 500°C mit einem elektrisch betriebenen

Heizgerät zum

Aufheizen 101, 201, 301, 401, 501 des

Speichers vor Antritt der Fahrt. Vorzugsweise wird ein geregelter

Wärmetauscher

WT zur Wärmeübertragung 103, 203, 303, 403 an

den Kühl-/Heizmittelkreislauf des

Fahrzeugs eingesetzt. Es

gibt vorzugsweise einen zentralen Kühl-/Heizmittelkreislauf HK

des Fahrzeugs, der in geeigneter Weise geregelt ist. Die Wärmekraftmaschine

ist vorzugsweise eine Stirling-Maschine mit einem Arbeitsbereich

zwischen etwa 5°C

(„Kalter Kopf”) und 500°C („Heißer Kopf”). Die

Wärmekraftmaschine

SM, vorzugsweise eine Stirling-Maschine SM, kann während der

Fahrt oder im Stillstand sowohl zur Klimatisierung K als auch zur

Heizung H des Fahrzeugs eingesetzt werden. Die Köpfe der Maschine sind vorzugsweise

wie folgt ausgeführt: Gemäß einiger

bevorzugter Ausführungsformen

der Erfindung ist der Motor/Generator EG oder MGH über eine

Welle 216, 210, 217 mit der Wärmekraftmaschine

SM, vorzugsweise einer Stirling-Maschine verbunden. Die Wärmekraftmschineaschine SM

nimmt mechanische Leistung auf, wenn sie als Wärmepumpe zur Heizung H oder

Klimatisierung K des Fahrzeugs arbeitet; sie gibt mechanische Leistung

ab, wenn sie zwischen dem Temperaturniveau des Wärmespeichers WS und der Umgebungstemperatur

arbeitet. Gemäß einiger

bevorzugter Ausführungsformen

der Erfindung dient ein Gasbrenner GB, vorzugsweise ein gekapselter

Porenbrenner oder ein anderer geeigneter Brenner, z. B. mit Flüssiggas

betrieben, optional als zusätzliche

Wärmequelle

für die Wärmekraftmaschine

SM. Das Flüssiggas

kann als ”letzte

Reserve” bei

entladenem Gesamtsystem dienen. Mit der Wärmekraftmaschine SM und dem

Generator EG kann damit elektrischer Strom zur Aufladung 109, 209 der

Batterie EES erzeugt werden. Mit dieser Funktionalität handelt

es sich dann um ein Hybrid-System. Gemäß einiger

bevorzugter Ausführungsformen

der Erfindung sind die Stoßdämpfer SD

mit Lineargeneratoren ausgestattet. Beispielsweise über einen

Wandler wird ein Gleichstrom 111, 211, 311, 411, 511 erzeugt,

der zur Aufladung der Batterie eingesetzt wird. Alternativ oder

zusätzlich

könnten

die Stoßdämpfer SD

an den Heiz-/Kühlkreislauf

HK des Fahrzeugs angeschlossen werden, um die Verlustwarme direkt

zu nutzen. Gemäß einiger

bevorzugter Ausführungsformen

der Erfindung wird ein mechanischer Energiespeicher MES, vorzugsweise

ein getriebeloser Torsions-Federspeicher, über ein

Kupplungs-System direkt mit der Antriebswelle des Elektromotors

verbunden 110, 210, 310, 410, 510. Das

optimale Zusammenwirken aller oder einiger Komponenten der erfindungsgemäßen Anordnung

wird vorzugsweise durch eine geeignete Regeleinrichtung gewährleistet. Vom

Generator EG erzeugter Strom kann mittels eines elektrischen Widerstands

in Wärme

umgewandelt und für

Heizzwecke oder einer Wärmespeicher

zugeführt

werden. Zur Energieversorgung motorisierter Fahrzeuge ist eine Wärmekraftmaschine (SM) vorgesehen, die im Fahrzeug anfallende Wärme (106, 107, 108, 114) wenigstens teilweise in Bewegungsenergie des Fahrzeugs umwandelt und andere Teile dieser Verlustwärme einem Wärmespeicher (LWS) zuführt. Ein optionaler mechanischer Energiespeicher (MES) kann Bewegungsenergie von einem Fahrzeugmotor (MGH) abnehmen, diese Energie speichern und sie bei Bedarf wieder an einen Fahrzeugmotor (MGH) abgeben. Anordnung zur Energieversorgung motorisierter

Fahrzeuge, Anordnung nach Anspruch 1, bei der das Fahrzeug zumindest

auch von einem Elektromotor (MGH) angetrieben wird, und bei der

die Wärmekraftmaschine

(SM) einen elektrischen Generator (EG) antreibt, wobei die von diesem

Generator erzeugte elektrische Energie (109) wenigstens

teilweise für

den elektrischen Antrieb des Fahrzeugs verwendet wird. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei

der ein mechanischer Energiespeicher (MES) vorgesehen ist, der so

eingerichtet ist, dass er Bewegungsenergie von einem Fahrzeugmotor

(MGH) abnehmen, diese Energie speichern und sie bei Bedarf wieder

an einen Fahrzeugmotor (MGH) abgeben kann. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit

einem elektrochemischen Energiespeicher (EES), der so eingerichtet

ist, dass er elektrische Energie von einem Fahrzeugmotor (MGH) oder

von der Wärmekraftmaschine

(SM) abnehmen, diese Energie speichern und sie bei Bedarf wieder

an einen Fahrzeugmotor (MGH) oder an die Wärmekraftmaschine (SM) abgeben

kann. Verfahren zur Energieversorgung motorisierter Fahrzeuge, Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Fahrzeug zumindest

auch von einem Elektromotor (MGH) angetrieben wird, und bei der

die Wärmekraftmaschine

(SM) einen elektrischen Generator (EG) antreibt, wobei die von diesem

Generator erzeugte elektrische Energie (109) wenigstens

teilweise für

den elektrischen Antrieb des Fahrzeugs verwendet wird. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei

dem ein mechanischer Energiespeicher (MES) dazu verwendet wird,

Bewegungsenergie von einem Fahrzeugmotor (MGH) abzunehmen, diese

Energie zu speichern und sie bei Bedarf wieder an einen Fahrzeugmotor

(MGH) abzugeben. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit

einem elektrochemischen Energiespeicher (EES), der elektrische Energie

von einem Fahrzeugmotor (MGH) oder von der Wärmekraftmaschine (SM) abnehmen,

diese Energie speichern und sie bei Bedarf wieder an einen Fahrzeugmotor (MGH)

oder an die Wärmekraftmaschine

(SM) abgeben kann.

Der „Kalte

Kopf” ist

vorzugsweise als ein geregelter Wärmetauscher zur Wärmeaufnahme 103, 203, 403 von

Kühl-/Heizmittel

ausgestaltet. Der „Heiße Kopf” umfasst

vorzugsweise zwei geregelte Wärmetauscher.

Der erste dient zur Wärmeabgabe 103, 203, 303 an

Kühl-/Heizmittel

des Fahrzeugs bei maximal 100°C,

der zweite dient zur Wärmeabgabe 102, 202, 302, 402, 502 an

ein geeignetes Fluid, das den Latentwärmespeicher bis 500°C aufheizt.

Der erste und der zweite Wärmetauscher

werden vorzugsweise durch ein motorbetriebenes Dreiwege-Ventil umgeschaltet.

dadurch gekennzeichnet, dass

– eine Wärmekraftmaschine

(SM) vorgesehen ist, die im Fahrzeug anfallende Wärme (106, 107, 108, 114) wenigstens

teilweise in Bewegungsenergie des Fahrzeugs umwandelt und andere

Teile dieser Wärme

einem Wärmespeicher

(LWS) zuführt.

dadurch

gekennzeichnet, dass

– eine

Wärmekraftmaschine

(SM) im Fahrzeug anfallende Wärme

(106, 107, 108, 114) wenigstens

teilweise in Bewegungsenergie des Fahrzeugs umwandelt und andere

Teile dieser Wärme

einem Wärmespeicher

(LWS) zuführt.