Verfahren und Steuereinrichtung zum Steuern eines Schaltventils

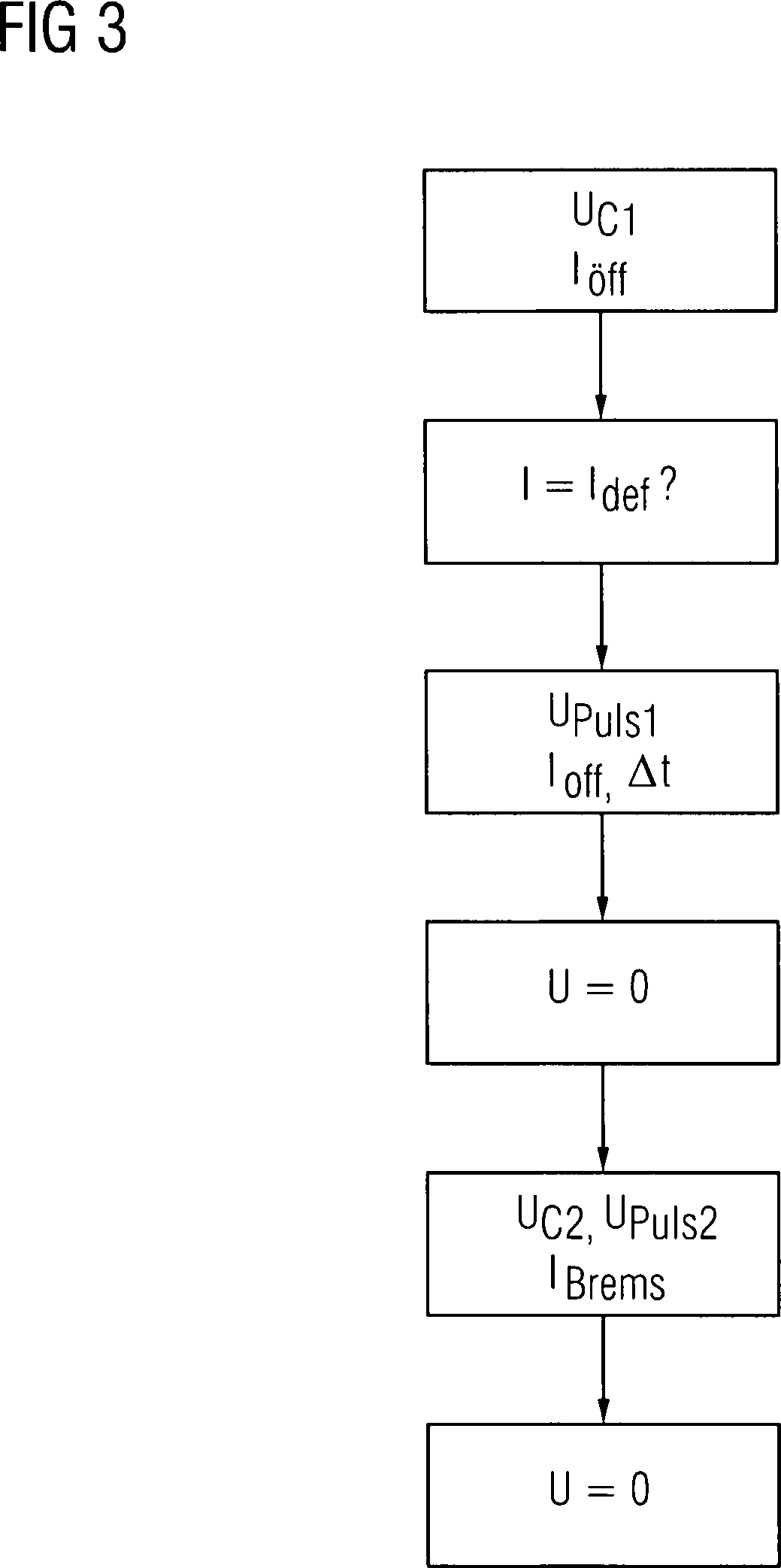

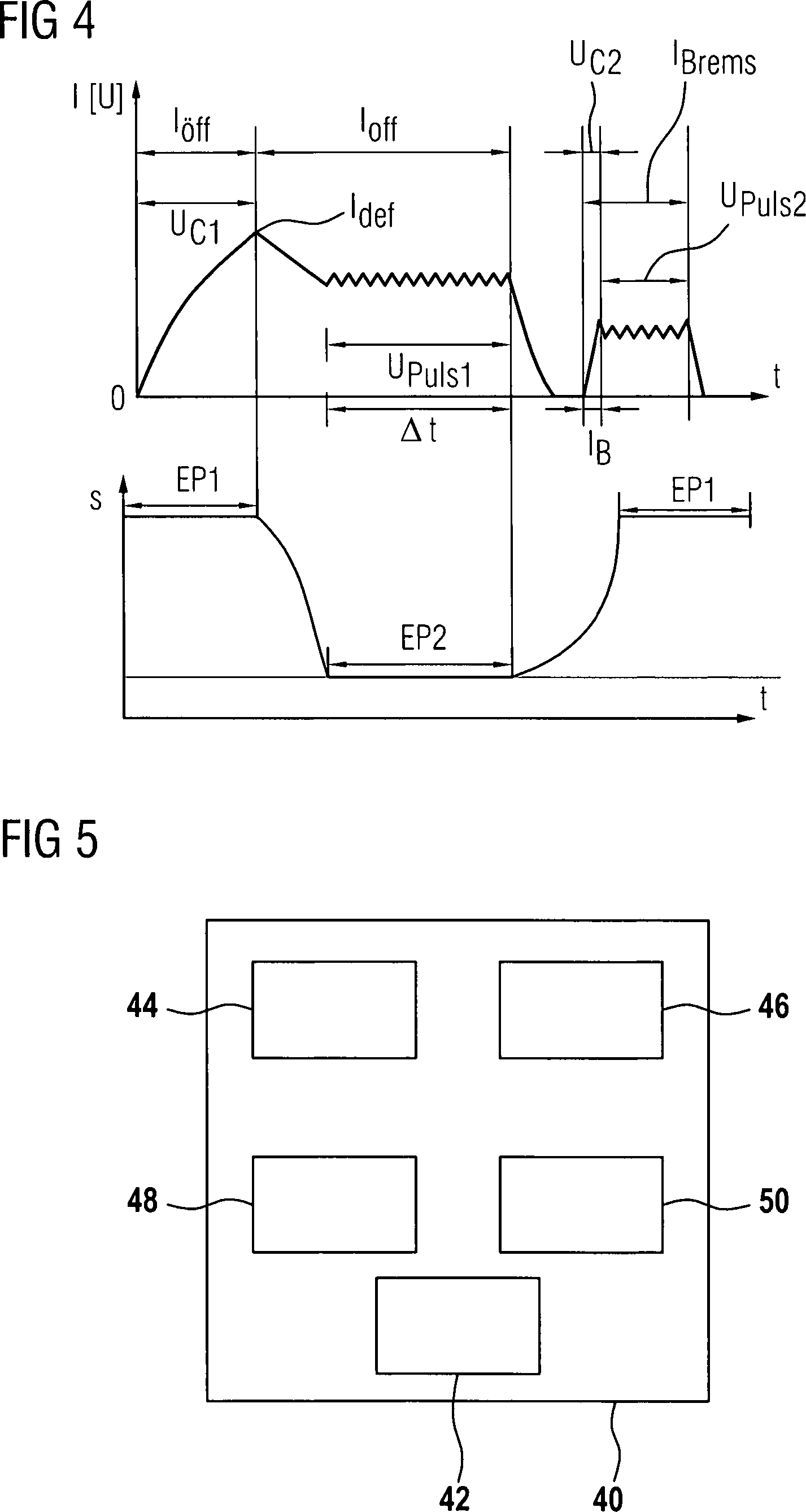

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern eines Schaltventils sowie eine Steuereinrichtung, die zum Steuern eines solchen Schaltventils ausgebildet ist. In Kraftstoffeinspritzsystemen sind an verschiedenen Stellen sog. aktive Ventile, die häufig als Schaltventile ausgebildet sind, angeordnet. Diese Schaltventile können über einen Aktuator aktiv geöffnet und geschlossen werden, wodurch eine gezielte Regelung eines Kraftstoffflusses erreicht werden kann. Beispielsweise ist ein solches Schaltventil als Druckabbauventil auf einer Hochdruckseite des Kraftstoffeinspritzsystems angeordnet, um einen Systemdruck in dem Kraftstoffeinspritzsystem aktiv regeln zu können. Dabei ist es bekannt, den Kraftstoffdruck vorzugsweise auf einen gewünschten Solldruck zu regeln. Ein Teil der Regelung des Systemdruckes erfolgt dabei über eine bedarfsgerechte Ansteuerung einer Zumesseinheit auf einer Niederdruckseite des Kraftstoffeinspritzsystems. Dabei erfolgt der Druckauf- bzw. -abbau segmentsynchron zu einem Einspritzsegment oder Pumpensegment einer Kraftstoffhochdruckpumpe in dem Kraftstoffeinspritzsystem, je nach Übersetzung der Kraftstoffhochdruckpumpe im Verhältnis zum antreibenden Motor. Der tatsächlich vorherrschende Istdruck auf der Hochdruckseite des Kraftstoffeinspritzsystems wird durch einen Hochdrucksensor erfasst und an eine Steuereinrichtung weitergegeben. Um den gewünschten Solldruck auf der Hochdruckseite zu erreichen, wird der Systemdruck über ein sog. digitales Druckabbauventil aktiv abgebaut. Dieses Druckabbauventil ist zumeist als Schaltventil und somit als aktives Ventil ausgebildet, funktioniert ähnlich wie ein Injektor und steuert somit eine definierte Kraftstoffmenge aus der Hochdruckseite ab, um den Kraftstoffdruck abzubauen. Beim Öffnen und Schließen erzeugt das aktive Druckabbauventil dabei ein Geräusch, was bislang keine Berücksichtigung gefunden hatte. Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Steuereinrichtung zum Steuern eines Schaltventiles anzugeben, mit dem bzw. mit der ein geräuscharmer Betrieb des Druckabbauventiles möglich ist. Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren zum Steuern eines Schaltventils mit der Merkmalskombination des Anspruches 1 gelöst. Eine Steuereinrichtung zum Steuern eines solchen Schaltventils ist Gegenstand des nebengeordneten Anspruches. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche. Ein Schaltventil, insbesondere ein Druckabbauventil für ein Kraftstoffeinspritzsystem, weist ein Verschlusselement, das zwischen einer ersten Endposition, in der es eine Ventilöffnung verschließt, und einer zweiten Endposition, in der es die Ventilöffnung zumindest teilweise freigibt, bewegbar ist, eine Feder, die auf das Verschlusselement eine in Richtung der ersten Endposition wirkende Federkraft ausübt, und einen elektromagnetischen Aktuator auf, der bei Beaufschlagung mit Spannung auf das Verschlusselement eine der Federkraft entgegengesetzt wirkende Aktuatorkraft in Richtung auf die zweite Endposition ausübt. Insbesondere umfasst der Aktuator dabei eine Spule, die mit Spannung von außen beaufschlagt wird. Dabei hat die Spannungsbeaufschlagung eine induzierte Stromstärke zur Folge, die die Aktuatorkraft bewirkt. Bei einem Verfahren zum Steuern eines solchen Schaltventiles wird zunächst der Aktuator mit einer konstanten Spannung, die einen Öffnungsstromimpuls induziert, solange beaufschlagt, bis die Stromstärke des Öffnungsstromimpulses ein vordefiniertes Maximum erreicht. Dieses Maximum ist so definiert, dass es dem Punkt entspricht, an dem sich das Verschlusselement gegen die Federkraft in Bewegung setzt. Das vordefinierte Maximum kann beispielsweise durch eine Kalibrationsmessung ermittelt werden, bei der erfasst wird, bei welcher induzierten Stromstärke die Bewegung des Verschlusselementes beginnt. Bei Erreichen des vordefinierten Maximums der Stromstärke wird die Spannungsbeaufschlagung mit der konstanten Spannung sofort beendet und der Aktuator stattdessen mit einer gepulsten Spannung beaufschlagt. Diese gepulste Spannung induziert eine im Wesentlichen konstante Offenhaltestromstärke. Die Pulse (d. h. die Zeitdauer jedes Einzelpulses sowie der zeitliche Abstand zwischen zweier aufeinanderfolgender Pulse) werden dabei so gewählt, dass die induzierte Offenhaltestromstärke vorzugsweise geringer ist als das vordefinierte Maximum der Stromstärke. Die gepulste Spannung und somit die induzierte Offenhaltestromstärke werden für eine vorbestimmte Zeitdauer gehalten, um das Verschlusselement in der zweiten Endposition zu halten. Danach wird die Spannungsbeaufschlagung nach der vorbestimmten Zeitdauer unterbrochen, so dass das Verschlusselement durch die Federkraft in die erste Endposition bewegt wird. Vorteilhaft ist das Schaltventil als stromlos geschlossenes Schaltventil ausgebildet, das bedeutet, dass der Öffnungsstromimpuls dafür sorgt, dass sich das Verschlusselement in eine Öffnungsposition bewegt. Bislang war es bekannt, den Aktuator solange mit Spannung zu beaufschlagen, bis das Verschlusselement in der zweiten Endposition eingeschlagen ist, was als sog. Peakzeit bezeichnet wird, und danach das Druckabbauventil mit einem durch eine gepulste Spannung induzierten Haltestrom zu beaufschlagen, der bis zum Ende des gewünschten geöffneten Zustandes gehalten wurde. Im Gegensatz dazu wird nun vorgeschlagen, die Spannungsbeaufschlagung des Aktuators zum Induzieren des Öffnungsstromimpulses nur solange durchzuführen, bis die Stromstärke das definierte Maximum erreicht. Dies ist der Punkt, an dem das Verschlusselement beginnt, sich aus der ersten Endposition in Richtung auf die zweite Endposition weg zu bewegen. Der Aktuator wird nur genau bis zu diesem Punkt mit der konstanten Spannung zum Induzieren des Öffnungsstromimpulses beaufschlagt, um zu erreichen, dass das Verschlusselement sich aus der ersten Endposition abhebt. Zur Weiterbewegung des Verschlusselementes in Richtung auf die zweite Endposition wird nun eine so große induzierte Stromstärke nicht mehr benötigt, weshalb die Spannung nur noch gepulst und nicht konstant auf den Aktuator einwirkt, um so eine verringerte induzierte Stromstärke zu erreichen, die gerade ausreicht, dass das Verschlusselement, wenn es die zweite Endposition erreicht hat, gerade offen gehalten werden kann. Die induzierte Stromstärke, die benötigt wird, um das Verschlusselement in der zweiten Endposition zu halten, ist kleiner als die induzierte Stromstärke, die benötigt wird, um das Verschlusselement in Bewegung zu setzen. Deshalb ist die induzierte Offenhaltestromstärke vorteilhaft kleiner als die induzierte Stromstärke am definierten Maximum, d. h. dem Punkt, an dem das Verschlusselement von einem Sitz abhebt. Durch diese Art der Spannungsbeaufschlagung ist die Peakzeit im Vergleich zu vorher reduziert, und der Aktuator wird nicht bis zum Einschlag des Verschlusselementes in der zweiten Endposition mit Spannung beaufschlagt. Durch die Federkraft der Feder, die der Aktuatorkraft entgegenwirkt, wird das Verschlusselement abgebremst und schlägt mit einer reduzierten Geschwindigkeit ein, was ein reduziertes Geräusch beim Öffnen des Verschlusselementes mit sich bringt. Vorteilhaft ist die durch die induzierte Stromstärke des Öffnungsstromimpulses auf das Verschlusselement wirkende Aktuatorkraft betragsmäßig größer als die Federkraft der Feder. So ist es möglich, die Federkraft der Feder zu überwinden und das Verschlusselement in Bewegung zu versetzen. Weiter ist es vorteilhaft, wenn die durch die induzierte Offenhaltestromstärke auf das Verschlusselement wirkende Aktuatorkraft im Wesentlichen betragsmäßig der Federkraft entspricht. Es ist besonders vorteilhaft, wenn die induzierte Offenhaltestromstärke geringfügig größer ist als die Federkraft der Feder, um so unter optimalen Energiebedingungen zu ermöglichen, dass das Verschlusselement entgegen der wirkenden Federkraft in der zweiten Endposition gehalten werden kann. Die induzierte Offenhaltestromstärke wird dabei vorteilhaft für eine vorbestimmte Zeitdauer konstant gehalten. Die vorbestimmte Zeitdauer, für die die Offenhaltestromstärke auf den Aktuator gehalten werden soll, wird zuvor ermittelt und hängt davon ab, welche Kraftstoffmenge aus der Hochdruckseite abgesteuert werden soll. Je mehr Kraftstoff abgesteuert werden soll, desto länger ist die Zeitdauer, die das Verschlusselement in der zweiten Endposition gehalten werden muss. In vorteilhafter Ausgestaltung wird die Spannungsbeaufschlagung des elektromagnetischen Aktuators solange unterbrochen, bis eine induzierte Stromstärke von I = 0 erreicht ist. Es ist jedoch auch möglich, die Spannungsbeaufschlagung für einen kürzeren Zeitraum zu unterbrechen, sodass die induzierte Stromstärke sich nicht ganz bis auf I = 0 abbauen kann. Die vorbestimmte Zeitdauer, in der das Verschlusselement in der zweiten Endposition gehalten wird, entspricht einer sog. Holdphase, die benötigt wird, solange der Druckabbau durch das Druckabbauventil erforderlich ist. Wird die Spannungsbeaufschlagung nach dieser vorbestimmten Zeitdauer dann unterbrochen, wird das Verschlusselement durch die Federkraft der Feder zurück in die Anfangsposition, d. h. die erste Endposition, gedrückt. Während der Bewegung des Verschlusselementes in die erste Endposition nach der Unterbrechung der Spannungsbeaufschlagung wird der Aktuator vorteilhaft mit einer konstanten Spannung zum Induzieren einer Bremsstromstärke beaufschlagt. Die Zeitdauer der Spannungsbeaufschlagung ist dabei kürzer als die Zeitdauer zum Induzieren des Öffnungsstromimpulses. Diese Bremsstromstärke stellt daher einen an den eigentlichen Ansteuerpuls angehängten Puls dar, der das Verschlusselement vor dem Eintreffen in der ersten Endposition abbremst. Durch die dadurch reduzierte Geschwindigkeit wird das Geräusch beim Schließen des Schaltventiles reduziert. Da die Bremsstromstärke die Federkraft der Feder nicht vollständig überdrücken muss, sondern nur verringernd darauf einwirken muss, ist die Bremsstromstärke vorteilhaft kleiner als die Offenhaltestromstärke, was dadurch bewirkt wird, dass die konstante Spannung kürzer einwirkt. Denn die Spannung, die an die Spule angelegt wird, ist in ihrem Betrag vorteilhaft nicht veränderlich. Die induzierte Stromstärke in dem Aktuator wird folglich durch die Zeitdauer der Spannungsbeaufschlagung und die Form (konstant oder gepulst) beeinflusst. Vorzugsweise ist die durch die induzierte Bremsstromstärke auf das Verschlusselement wirkende Aktuatorkraft kleiner als die Federkraft der Feder. In vorteilhafter Ausgestaltung wird nach Erreichen der gewünschten induzierten Bremsstromstärke die Beaufschlagung mit der konstanten Spannung beendet und der Aktuator mit einer gepulsten Spannung solange beaufschlagt, bis sich das Verschlusselement vollständig in der ersten Endposition befindet. Dann wird die Spannungsbeaufschlagung vollständig beendet. Es ist jedoch auch möglich, die gepulste Spannung noch über den Schließzeitpunkt des Verschlusselementes hinaus länger aufrecht zu halten. Die Spannungsbeaufschlagung des Aktuators zum Induzieren der Bremsstromstärke erfolgt während der Bewegung des Verschlusselementes, und nicht erst, nachdem das Verschlusselement bereits die erste Endposition wieder erreicht hat. Da die Federkraft der Feder bekannt ist, ist auch bekannt, welche Zeit das Verschlusselement benötigt, um nach einer vollständigen Wegnahme der Bestromung von der zweiten Endposition in die erste Endposition zurückzukehren. Diese Zeitdauer kann beispielsweise in einem entsprechenden Kennfeld hinterlegt sein. Die Ansteuerung des Aktuators erfolgt dann während dieser vorbekannten Zeitdauer, so dass währenddessen eine Bremswirkung auf das Verschlusselement wirkt. Eine Steuereinrichtung zum Steuern eines Schaltventils, insbesondere eines Druckabbauventils für ein Kraftstoffeinspritzsystem, ist so ausgebildet, dass sie das oben beschriebene Verfahren durchführen kann. Dazu weist die Steuereinrichtung insbesondere eine Ausgabeeinrichtung zum Ausgeben einer Spannung auf, und zwar derart, dass eine durch die Spannung induzierte Stromstärke veränderbar ist. Weiter umfasst die Steuereinrichtung eine Maximumserfassungseinrichtung, mit der die Steuereinrichtung in der Lage ist zu erkennen, wann das definierte Maximum in der Stromstärke des Öffnungsstromimpulses vorliegt, und somit zu erfassen, wann sich das Verschlusselement aus der ersten Endposition abhebt. Zusätzlich umfasst die Steuereinrichtung eine Zeitdauerermittlungseinrichtung, um die vorbestimmte Zeitdauer zu ermitteln, die nötig ist, um das Verschlusselement in der zweiten Endposition, d. h. in der Offenstellung, zu halten, um die gewünschte Kraftstoffmenge aus der Hochdruckseite absteuern zu können. Weiter umfasst die Steuereinrichtung eine Ermittlungseinrichtung, mit der ermittelt werden kann, ob die Spannung vollständig ausgeschaltet ist, sodass sich die induzierte Stromstärke beispielsweise auf eine Wert von I = 0 abbauen kann. Zusätzlich ist in der Steuereinrichtung ein Kennfeld hinterlegt, das auf Basis der bekannten Federkraft der Feder die Zeitdauer angibt, die das Verschlusselement benötigt, um von der zweiten Endposition ohne Bestromung in die erste Endposition zu gelangen. Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung wird nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Darin zeigt: Das Druckabbauventil 14 weist einen Ventilbereich 18 und einen Aktuatorbereich 20 mit einem Aktuator 22 auf. In dem Ventilbereich 18 ist eine Ventilöffnung 24 zur Hochdruckseite 12 des Kraftstoffeinspritzsystems 10 durch Zusammenwirken einer Ventilkugel 26 mit einem Ventilsitz 28 verschlossen. Der Aktuatorbereich 20 weist den elektromagnetischen Aktuator 22 auf, der eine Spule 30, ein Polstück 32 und einen Anker 34 umfasst. Der Anker 34 ist dabei integral mit einem Verschlusselement 36 ausgebildet, das mit der Ventilkugel 26 zusammenwirkt. Zusätzlich ist eine Feder 38 vorgesehen, die als Druckfeder ausgebildet ist und zwischen Polstück 32 und Anker 34 angeordnet ist. Es wird darauf hingewiesen, dass Die Wirkungsweise des Druckabbauventiles 14 ist wie folgt: Wird nun die Spule 30 mit einer Spannung U beaufschlagt, induziert dies eine Stromstärke I, der Anker 34 wird von dem Polstück 32 angezogen und die Federkraft FF der Feder 38 überdrückt, d. h. eine Aktuatorkraft FA des Aktuators 22 wird größer als eine Federkraft FF der Feder 38. Dadurch bewegen sich der Anker 34, das Verschlusselement 36 und die Ventilkugel 26 weg von dem Ventilsitz 28 und geben die Ventilöffnung 24 zumindest teilweise frei. Ist die Federkraft FF vollständig überdrückt, dann befindet sich das Verschlusselement 36 in der zweiten Endposition EP2. Die Ansteuerung der Spule 30, über die die Bewegung des Verschlusselementes 36 und somit der Ventilkugel 26 in Richtung der zweiten Endposition EP2 bewirkt werden kann, erfolgt über eine Steuereinrichtung 40. In dem oberen Diagramm ist dabei der Strom I, der in dem Aktuator 22 durch Beaufschlagung der Spule 30 mit einer Spannung U induziert wird, gegen die Zeit t aufgetragen. Im unteren Diagramm ist der Weg s, den das Verschlusselement 36 bei Spannungsbeaufschlagung der Spule 30 zurücklegt, ebenfalls gegen die Zeit t aufgetragen, wobei die Zeiteinheiten der Diagramme sich überlappen. In dem oberen Diagramm ist zu erkennen, dass durch eine Beaufschlagung mit einer konstanten Spannung UC1 zunächst die Stromstärke I eines durch die Spannung U induzierten Öffnungsstromimpulses Iöff zunimmt bis zu einem Plateau. Bei Vergleich mit dem unteren Diagramm ist zu erkennen, dass dieser Plateaubereich der Bereich ist, wo das Verschlusselement 36 seine Bewegung beendet, d. h. in der zweiten Endposition EP2 einschlägt. Kurz nach dem Plateaubereich erfolgt eine Stromspitze Imax in dem Strom-Zeit-Ansteuerprofil, die daher rührt, dass das Verschlusselement 36 in der zweiten Endposition EP2 eingeschlagen ist. Danach fällt die Stromstärke I stark ab und bleibt auf einer konstanten Offenhaltestromstärke Ioff, bei der der Spule 30 eine gepulste Spannung UPuls1 aufgeprägt wird. Dies entspricht einer Haltephase, in der das Verschlusselement 36 in der zweiten Endposition EP2 gehalten wird, um so das Druckabbauventil 14 offen zu halten und eine Absteuerung von Kraftstoff aus der Hochdruckseite 12 zu ermöglichen. Diese Haltephase erfolgt für eine vorbestimmte Zeitdauer Δt, die zuvor aus einer Differenz zwischen Solldruck, der auf der Hochdruckseite 12 gewünscht ist, und dem Istdruck, der auf der Hochdruckseite 12 vorherrscht, ermittelt worden ist. Ist der Solldruckwert erreicht, wird die Spannungsbeaufschlagung vollständig beendet und die induzierte Stromstärke I baut sich bis auf einen Wert von I = 0 ab. Dabei überwiegt dann wieder die Federkraft FF der Feder 38, so dass das Verschlusselement 36 wieder in die erste Endposition EP1 zurückgedrückt wird. Sowohl zu dem Zeitpunkt, bei dem das Verschlusselement 36 in der zweiten Endposition EP2 einschlägt, als auch zu dem Zeitpunkt, zu dem das Verschlusselement 36 in der ersten Endposition EP1 durch die Federkraft FF einschlägt, entstehen starke Geräusche durch den Aufschlagimpuls. Daher wird nun vorgeschlagen, um diese Geräusche zu verringern, die in Dabei wird zunächst die Spule 30 so mit einer konstanten Spannung UC1 beaufschlagt, dass ein Öffnungsstromimpuls Iöff induziert wird. Im nächsten Schritt wird ermittelt, ab sich die induzierte Stromstärke I in einem definierten Maximum Idef befindet. Dieses Maximum Idef wurde in einer Kalibrationsmessung zuvor ermittelt und entspricht dem Zeitpunkt t, zu dem das Verschlusselement 36 aus der ersten Endposition EP1 abhebt. Ist dies der Fall, wird die Beaufschlagung mit der konstanten Spannung UC1 beendet und auf eine Beaufschlagung mit einer gepulsten Stromstärke UPuls1 umgeschaltet, die eine Offenhaltestromstärke Ioff induziert, und zwar für eine vorbestimmte Zeitdauer Δt, die zuvor ermittelt worden ist. Nach Ablauf dieser vorbestimmten Zeitdauer Δt wird die Spannungsbeaufschlagung des Aktuators 22 solange unterbrochen, bis die induzierte Stromstärke I beispielsweise einen Wert von I = 0 erreicht hat. Es muss aber nicht so lange gewartet werden, und die Spannungsbeaufschlagung kann wieder gestartet werden, bevor die induzierte Stromstärke I sich vollständig abgebaut hat. Danach wird noch während der Bewegung des Verschlusselementes 36 zurück in die erste Endposition EP1, die durch die Federkraft FF der Feder 38 bewirkt wird, durch Beaufschlagung des Aktuators 22 mit einer konstanten Spannung UC2 eine Bremsstromstärke IBrems induziert, wobei die Aktuatorkraft FA, die durch diese Bremsstromstärke IBrems auf das Verschlusselement 36 wirkt, der Federkraft FF entgegenwirkt, und somit die Bewegungsgeschwindigkeit des Verschlusselementes 36 abbremst. Die Spannung U wird von der konstanten Spannung UC2 in eine gepulste Spannung UPuls2 umgeschaltet und solange gehalten, bis das Verschlusselement 36 die erste Endposition EP1 erreicht hat. Danach wird die Spannungsbeaufschlagung des Aktuators 22 vollständig beendet, bis die Stromstärke I wieder einen Wert von I = 0 angenommen hat. Diese Ansteuerstrategie ist schematisch in In Es ist zu sehen, dass die Spannungsbeaufschlagung mit der konstanten Spannung UC1 zum Induzieren des Öffnungsstromimpulses Iöff nicht, wie bisher bekannt, solange erfolgt, bis eine Stromspitze Imax erfasst werden kann, d. h. bis das Verschlusselement 36 in der zweiten Endposition EP2 eingeschlagen ist, sondern dass bereits bei Erreichen des definierten Maximums Idef der induzierten Stromstärke I und somit in dem Moment, in dem sich das Verschlusselement 36 in Bewegung setzt, die Stromstärke I durch Beenden der konstanten Spannungsbeaufschlagung abgesenkt wird, und durch Beaufschlagung mit einer gepulsten Spannung UPuls1 die Offenhaltestromstärke Ioff induziert wird. Diese wird für eine Zeitdauer Δt gehalten, die einer vorbestimmten Zeitdauer Δt entspricht, welche zuvor ermittelt worden ist, um den Druck wie gewünscht aus der Hochdruckseite 12 abzusteuern. Am Ende dieser vorbestimmten Zeitdauer Δt wird die Spannungsbeaufschlagung unterbrochen, beispielsweise so lange, dass die induzierte Stromstärke I sich auf einen Wert von I = 0 abbauen kann. Im Gegensatz zum Stand der Technik endet hier jedoch nicht das Ansteuerprofil, sondern es wird durch erneute Spannungsbeaufschlagung mit einer konstanten Spannung UC2 die Bremsstromstärke IBrems induziert, so dass eine Aktuatorkraft FA auch bei der Schließbewegung des Verschlusselementes 36 in Richtung auf die erste Endposition EP1 gegen die Federkraft FF der Feder 38 wirkt. Durch das in Mit der Steuereinrichtung 40 kann demgemäß der Spule 30 ein neues Ansteuerprofil aufgeprägt werden, bei dem nach dem eigentlichen Ansteuerpuls, der sich aus dem Öffnungsstromimpuls Iöff und der Offenhaltestromstärke Ioff zusammensetzt, drei weitere Phasen angehängt werden. Nämlich eine Unterbrechungsphase, in der eine verringerte Stromstärke I von beispielsweise I = 0 vorherrscht, und eine Phase, in der eine Bremsstromstärke IBrems aufgebracht undgehalten wird. Dadurch, dass die Phase des Öffnungsstromimpulses Iöff im Vergleich zum Stand der Technik verkürzt wurde, und nach dem eigentlichen Ansteuerpuls drei weitere Phasen angehängt worden sind, ist es möglich, die Einschlaggeschwindigkeit des Verschlusselementes 36 in beiden Endpositionen EP1, EP2 zu verringern, und somit eine Geräuschreduzierung bei der Betätigung des Schaltventiles 16 zu erreichen. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern eines Schaltventils (16), bei dem ein Aktuator (22) mit einer konstanten Spannung (UC1) solange beaufschlagt wird, bis sich ein Verschlusselement (36), das durch den Aktuator (22) betätigt wird, in Bewegung setzt, und dann die Beaufschlagung mit der konstanten Spannung (UC1) sofort beendet wird und der Aktuator (22) mit einer gepulsten Spannung (UPuls1) beaufschlagt wird. Weiter betrifft die Erfindung eine Steuereinrichtung (40), die zum Durchführen des Verfahrens geeignet ist. Verfahren zum Steuern eines Schaltventils (16), insbesondere eines Druckabbauventils (14) für ein Kraftstoffeinspritzsystem (10), Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die durch die induzierte Stromstärke (I) des Öffnungsstromimpulses (Iöff) auf das Verschlusselement (36) wirkende Aktuatorkraft (FA) betragsmäßig größer ist als die Federkraft (FF) der Feder (38) und/oder dass die durch die induzierte Offenhaltestromstärke (Ioff) auf das Verschlusselement (36) wirkende Aktuatorkraft (FA) im Wesentlichen betragsmäßig der Federkraft (FF) entspricht. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungsbeaufschlagung so lange unterbrochen wird, bis eine induzierte Stromstärke (I) von I = 0 erreicht ist. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass während der Bewegung des Verschlusselements (36) in die erste Endposition (EP1) nach der Unterbrechung der Spannungsbeaufschlagung der Aktuator (22) zum Induzieren einer Bremsstromstärke (IBrems) mit einer konstanten Spannung (UC2) beaufschlagt wird, wobei eine Zeitdauer (Δt) der Spannungsbeaufschlagung zum Induzieren der Bremsstromstärke (IBrems) kürzer ist als die Zeitdauer (Δt) der Spannungsbeaufschlagung zum Induzieren des Öffnungsstromimpulses (Iöff). Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die durch die induzierte Bremsstromstärke (IBrems) auf das Verschlusselement (36) wirkende Aktuatorkraft (FA) kleiner ist als die Federkraft (FF) der Feder (38). Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, gekennzeichnet durch Beenden der Beaufschlagung mit der konstanten Spannung (UC2), und dann sofortiges Beaufschlagen des Aktuators (22) mit einer gepulsten Spannung (UPuls2) so lange, bis sich das Verschlusselement (36) in der ersten Endposition (EP1) befindet, und dann Beenden der Spannungsbeaufschlagung. Steuereinrichtung (40) zum Steuern eines Schaltventils (16), insbesondere eines Druckabbauventils (14) für ein Kraftstoffeinspritzsystem (10), wobei die Steuereinrichtung (40) zum Durchführen eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ausgebildet ist.

Von der Hochdruckseite 12 her wirkt eine hydraulische Kraft FH auf die Ventilkugel 26 und würde die Ventilkugel 26 normalerweise von dem Ventilsitz 28 wegdrücken. Von der gegenüberliegenden Seite drückt jedoch die Feder 38 mit einer Federkraft FF auf den Anker 34 und somit gleichzeitig auf das Verschlusselement 36 und die Ventilkugel 26, so dass sich die Ventilkugel 26 nicht von ihrem Ventilsitz 28 abhebt, sondern in ihrer Schließstellung verbleibt. Diese Schließstellung stellt die erste Endposition EP1 des Verschlusselementes 36 dar.

wobei das Schaltventil (16) aufweist:

– ein Verschlusselement (36), das zwischen einer ersten Endposition (EP1), in der es eine Ventilöffnung (24) verschließt, und einer zweiten Endposition (EP2), in der es die Ventilöffnung (24) zumindest teilweise freigibt, bewegbar ist,

– eine Feder (38), die auf das Verschlusselement (36) eine in Richtung der ersten Endposition (EP1) wirkende Federkraft (FF) ausübt,

– einen elektromagnetischen Aktuator (22), der bei Beaufschlagung mit Spannung (U) auf das Verschlusselement (36) eine der Federkraft (FF) entgegengesetzt wirkende Aktuatorkraft (FA) in Richtung auf die zweite Endposition (EP2) ausübt,

wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

– Beaufschlagen des Aktuators (22) mit einer konstanten Spannung (UC1) zum Induzieren eines Öffnungsstromimpulses (Iöff) so lange, bis sich das Verschlusselement (36) gegen die Federkraft (FF) in Bewegung setzt, und dann sofortiges Beenden der Beaufschlagung mit der konstanten Spannung (UC1) und Beaufschlagen des Aktuators (22) mit einer gepulsten Spannung (UPuls1) zum Induzieren einer im Wesentlichen konstanten Offenhaltestromstärke (Ioff),

– Halten der gepulsten Spannung (UPuls1) und somit der Offenhaltestromstärke (Ioff) für eine vorbestimmte Zeitdauer (Δt) zum Halten des Verschlusselementes (36) in der zweiten Endposition (EP2),

– Unterbrechen der Spannungsbeaufschlagung nach der vorbestimmten Zeitdauer (Δt), sodass das Verschlusselement (36) durch die Federkraft (FF) in die erste Endposition (EP1) bewegt wird.