Vorrichtung zum optischen Detektieren von Kühlmittelleckagen in HV-Batterien

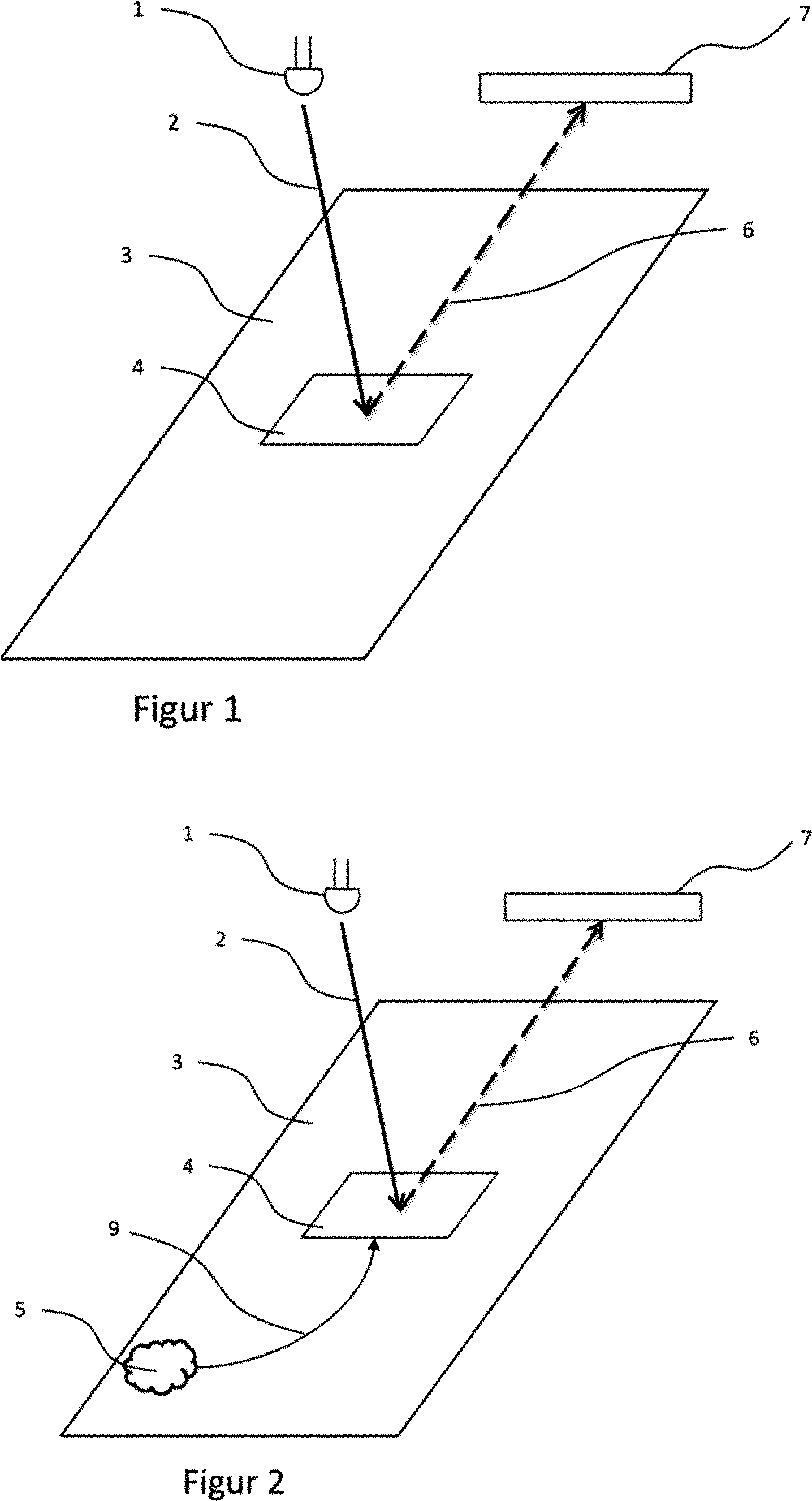

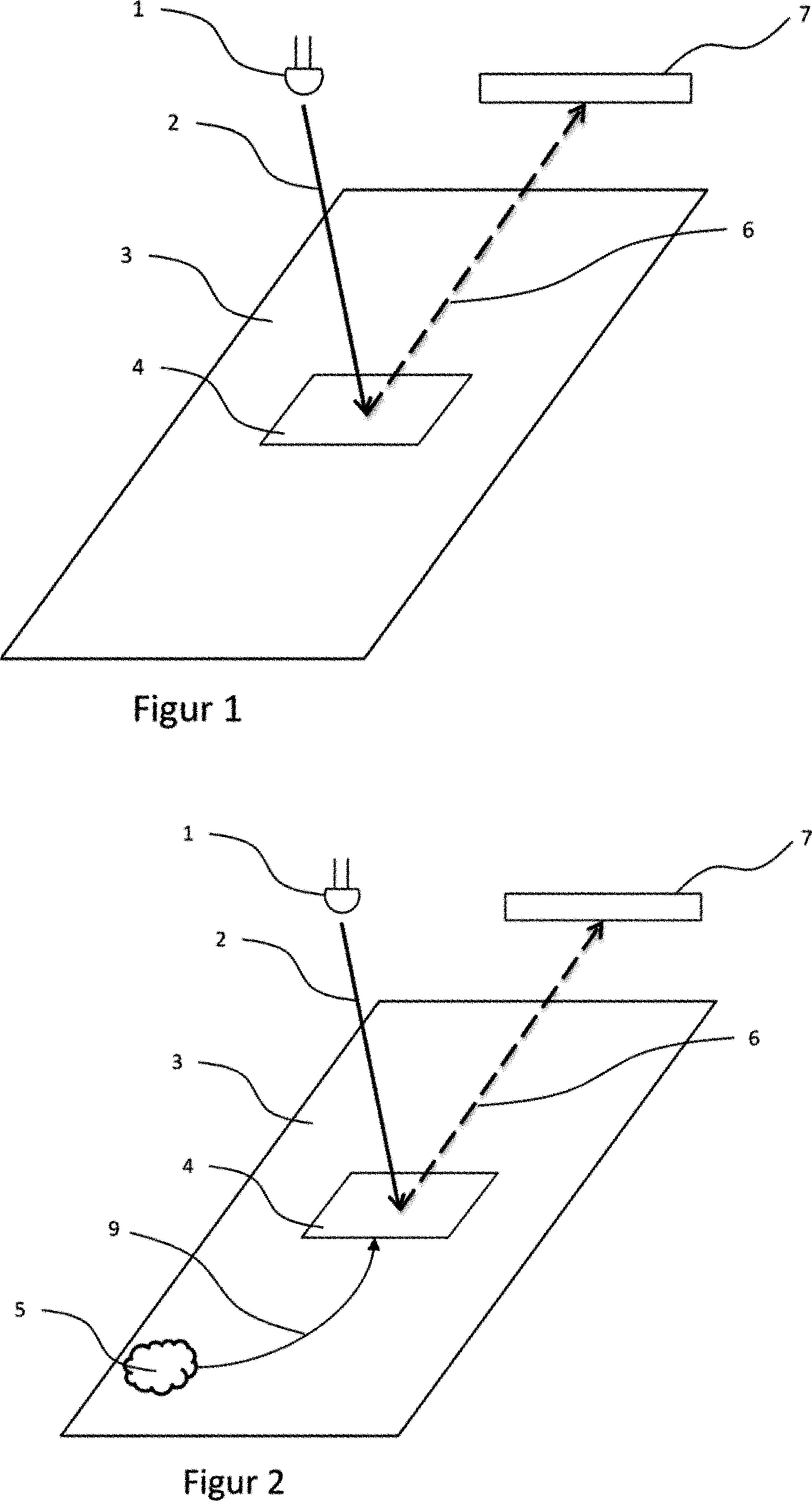

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum optischen Detektieren von Kühlflüssigkeitsleckagen in Hochvoltbatterien entsprechend dem unabhängigen Anspruch 1. Hochvoltbatterien (HV-Batterien) werden unter anderem als Traktionsbatterien in Elektro- oder Hybridfahrzeugen eingesetzt und unterliegen anspruchsvollen Lastwechselprofilen. Vor allem eine hohe Leistungsabgabe der Batterie erzeugt eine hohe Betriebstemperatur. Die Nutzungsdauer und die Leistung der Batterie sind wiederum von der Betriebstemperatur abhängig. Um eine optimale Betriebstemperatur zu erhalten, sind sowohl Heiz- als auch Kühlsysteme für Batterien bekannt. Kühlsysteme können durch passive und aktive Luftkühlung erfolgen. Daneben sind auch Kühlsysteme mit flüssigen Kühlmitteln bekannt. Als Kühlmittel werden üblicherweise Wasser bzw. Wasser-Glykol-Gemische verwendet, welche elektrisch leitfähig und besonders kriechfähig sind. Wasser in einer Batterie kann vor allem bei einer Leckage des Kühlsystems mit den elektronischen Komponenten in Kontakt kommen und zu extrem schweren Folgen im Gesamtsystem führen. Insbesondere der Verbau einer HV-Batterie in Fahrzeugen birgt ein großes Risiko. Es kann bei Leckagen größerer Wassermengen zu lebensgefährlichem Versagen von Steuergeräten (z. B. Airbag-Steuergerät) oder der direkten Berührbarkeit von Hochvolt-Potentialen durch leitende Teile der Karosserie kommen. Die Folgen sind Komponentenschäden oder Personenschäden, gegebenenfalls auch die Explosion oder der Abbrand der HV-Batterie sowie des Fahrzeugs. Zumindest werden Teile der Batterie zerstört und verringern die Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise. Zur Absicherung eines Erstfehlers ist die Erkennung von Wasser in der Batterie, genauer des Eindringens von Kühlmittel in eine flüssigkeitsgekühlte Batterie erforderlich. Die Patentschrift Eine weitere Leckageerkennung wird in der Offenlegungsschrift Die Patentschrift Das Dokument Das Dokument Die Offenlegungsschrift Alle bislang in Betracht gezogenen Methoden sind ungeeignet, um eine Absicherung bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit und hinreichender Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Insbesondere ist eine Betauung der Komponenten problematisch, da auch Atmungseffekte der Batterie durch zwangläufige Temperaturhübe zu einem minimalen Feuchtigkeitseintrag führen können. Für die Vermeidung von Fehldetektionen ist deshalb eine Unterscheidung der Feuchtigkeitsart zwingend erforderlich. Darüber hinaus sehen die aktuellen Batteriekonzepte eine Verkapselung aller Komponenten innerhalb der Batterieschale vor. Es ist eine zuverlässige Detektion innerhalb der Batterie erforderlich, um den kritischen Fehlerfall von einem anderen Verlust von Kühlflüssigkeit zu unterscheiden, ohne die Batterie zu öffnen. Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu Grunde, eine Leckagedetektion eines Temperiersystems zur Verfügung zu stellen, das zuverlässig, wirtschaftlich und unter Beachtung des zur Verfügung stehenden Bauraums realisierbar ist und eine automatische Überwachung während des Betriebs ermöglicht. Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zur Detektion von Leckagen eines Temperiersystems eines elektrochemischen Energiewandlers entsprechend den gegenständlichen Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst, wobei das Temperiersystem ein zirkulierendes Temperiermittel aufweist. Elektrochemische Energiewandler umfassen vor allem Primärelemente, Brennstoffelemente und Sekundärelemente. Die bevorzugte Anwendung im vorliegenden Fall liegt auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik (HV) von Traktionsbatterien oder Brennstoffzellensystemen in Elektro- oder Hybridfahrzeugen. Der Unterschied zwischen einer Batterie, z. B. Lithium-Ionen-Batterie, und einem Brennstoffzellensystem, bspw. zur Oxidation von Wasserstoff, liegt im Hinblick auf die vorliegende Erfindung lediglich darin, dass bei der Brennstoffzelle die reagierenden Stoffe von außen zugeführt werden. Gemeinsam ist ihnen, dass sie üblicherweise aus mehreren Einzelzellen bestehen. Diese beiden, bzw. prinzipiell jeder elektrochemische Energiewandler muss temperiert werden. Im Betrieb bedeutet dies meistens eine Kühlung, um die bei der elektrochemischen Reaktion entstehende Reaktionswärme aus dem elektrochemischen Energiewandler abzuführen und diesen vor Beschädigung zu bewahren. Unter gewissen Umgebungsbedingungen kann der elektrochemische Energiewandler auch eine Zufuhr von Wärme benötigen, um beispielsweise in einem optimalen Temperaturbereich betrieben werden zu können oder Schäden aufgrund zu niedriger Temperaturen zu vermeiden. Die Temperierung erfolgt mittels des Temperierungssystems. Im vorliegenden Fall weist das Temperiersystem ein zirkulierendes, vorzugsweise flüssiges Temperiermittel auf, das üblicherweise als Kühlmittel oder Kühlfluid bezeichnet wird, auch wenn es einen bidirektionalen Wärmetransport ermöglicht. Flüssige Kühlmittel sind aufgrund der hohen Wärmetransportkapazität am besten geeignet, große Wärmemengen aus dem elektrochemischen Energiewandler abzuführen. Zur Erwärmung wären auch andere Systeme denkbar, jedoch müssten diese parallel zum Temperiersystem installiert werden, was wiederum aufgrund mangelnder Raumausnutzung ineffizient wäre. Temperiersysteme für elektrochemische Energiewandler mit zirkulierendem Temperiermittel (Temperiermittelkreislauf) sind an sich bekannt und werden an dieser Stelle aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht näher erläutert. Der elektrochemische Energiewandler weist ein Gehäuse auf, das wenigstens den elektrochemischen Energiewandler und vorzugsweise dem elektrochemischen Energiewandler unmittelbar zugeordnete Abschnitte des Temperiersystems räumlich umfasst. Das Gehäuse dient dem Schutz des elektrochemischen Energiewandlers vor äußeren Einflüssen und/oder der strukturellen Stabilität. Dem elektrochemischen Energiewandler unmittelbar zugeordnete Abschnitte des Temperiersystems sind beispielsweise Zu- und Abläufe sowie Wärmetauschermittel, die in direktem Kontakt mit den Einzelzellen oder dem Energiewandler stehen und die Wärmeübertragung zwischen den Zellen und dem Temperiermittel ermöglichen. Im einfachsten Fall handelt es sich dabei um Rohre, die den Kontakt herstellen, beispielsweise sogenannte Heatpipes. Außerhalb des Gehäuses angeordnete Elemente des Temperiersystems sind Wärmetauscher, Kühlkörper oder Lüfter. Im Ergebnis wird Temperiermittel zum Wärmetransport durch das Gehäuse des elektrochemischen Energiewandlers geleitet. Diese Leitungen, die selbstverständlich ebenfalls Elemente bzw. Abschnitte des Temperiersystems sind, können leck schlagen. Leckagen beziehungsweise Lecks oder Undichtigkeiten des Temperiersystems können vielfältige Ursachen haben und müssen aufgrund der oben genannten, teils gravierenden Folgen erkannt werden. Eine Leckage ist charakterisiert durch aus dem Temperiersystem ungewollt und an einer beliebigen Stelle austretendes Temperiermittel. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Temperiermittel einen Analyten beinhaltet, wobei der Analyt eine chemische Substanz ist, die einen passenden Fluoreszenzfarbstoff auslöschen kann. Fluoreszenzfarbstoffe sind an sich bekannt. Fluoreszenz ist die spontane Emission von Licht kurz nach der Anregung des Fluoreszenzfarbstoffes bzw. allgemein des fluoreszierenden Materials. Besonders ausgeprägt und/oder sichtbar ist der Effekt bei Anregung mit kurzwelligem ultravioletten Licht. Die spontane Emission weist dabei in der Regel eine andere spektrale Zusammensetzung als das anregende Licht auf, wodurch die Fluoreszenz von der reinen Reflexion des anregenden Lichtes unterscheidbar ist. Spezielle Fluoreszenzfarbstoffe können bei Kontakt mit einem passenden Analyten, in dem Fall auch Quencher genannt, deaktiviert, also ausgelöscht werden. Das bedeutet, dass die fluoreszierende Eigenschaft bei Anregung mit Licht verloren geht oder zumindest die spektrale Zusammensetzung der Emission verändert wird. Die Erfindung ist weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass ein Trägermaterial innerhalb des Gehäuses des elektrochemischen Energiewandlers angeordnet ist, wobei auf dem Trägermaterial der zu dem Analyten passende Fluoreszenzfarbstoff wenigstens auf wenigstens einem vorzugsweise flächig begrenzten Messbereich aufgebracht ist, wobei der Fluoreszenzfarbstoff durch den Analyten ausgelöscht werden kann. Das Trägermaterial kann in Form eines Vlieses ausgebildet sein. Dies hat den Vorteil, dass minimal ausgetretene Temperiermittelmengen aufgenommen werden können und dadurch möglicherweise verhindert wird, dass unmittelbar schwere Schäden am elektrochemischen Energiewandler entstehen. In erster Linie ist das Trägermaterial aber als Träger des Fluoreszenzfarbstoffes ausgebildet, wobei der Fluoreszenzfarbstoff auf dem Trägermaterial angeordnet, vorzugsweise aufgebracht ist. Der Fluoreszenzfarbstoff kann wenigstens teilweise auf dem Trägermaterial angeordnet sein. Liegen die Kosten für die teilweise Anordnung im Gegensatz zur vollständigen Anordnung über den Materialkosten für den Fluoreszenzfarbstoff, ist eine Anordnung des Fluoreszenzfarbstoffes auf dem gesamten Trägermaterial vorteilhaft. In jedem Fall ist der Fluoreszenzfarbstoff auf wenigstens einem Messbereich angeordnet. Ein Messbereich ist ein flächig begrenzter Abschnitt des Trägermaterials, der durch seine relative Lage im Gehäuse vorteilhaft für die weiter unten beschriebene Messung geeignet ist. Das Trägermaterial ist in dem Gehäuse angeordnet, das heißt, es ist von dem Gehäuse räumlich umfasst. Bevorzugt ist das Trägermaterial auf dem Gehäuseboden angeordnet, was der natürlichen Fließ- bzw. Tropfrichtung von austretendem, mit Analyten versetztem Temperiermittel entspricht. Das Trägermaterial kann aber auch an jeder anderen Stelle im Gehäuse angeordnet sein, an dem mit ausgetretenem Temperiermittel gerechnet werden kann. Somit können auch mehrere Messbereiche vorgesehen werden. Weiterhin bzw. schließlich ist die Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur Detektion von Leckagen eine Strahlungsquelle zur Anregung des Fluoreszenzfarbstoffes zur Aussendung von Fluoreszenzstrahlung auf dem wenigstens einen Messbereich während einer Messung, einen Sensor zur Erfassung einer der von dem wenigstens einen Messbereich emittierten Fluoreszenzstrahlung während der Messung und eine Detektionseinheit zum Auslösen der Messung, zum Auswerten der erfassten Fluoreszenzstrahlung und zum Detektieren einer Leckage des Temperiersystems durch Vergleich der ausgewerteten Fluoreszenzstrahlung mit einem vorgegebenen Schwellenwert aufweist. Die Strahlungsquelle ist eine lichtemittierende Strahlungsquelle, vorzugsweise von kurzwelligem UV-Licht, besonders bevorzugt eine UV-Licht emittierende Diode (UV-LED). Die von der Strahlungsquelle ausgesendete Strahlung ist zumindest auf den mindestens einen Messbereich gerichtet, um den wenigstens dort angeordneten Fluoreszenzfarbstoff während einer Messung zum Emittieren von Licht anzuregen. Die Strahlungsquelle emittiert die Strahlung vorzugsweise nicht permanent sondern getriggert bzw. geschaltet, wobei die Strahlung wenigstens während einer Messung geschaltet, also emittiert wird. Der Sensor zur Erfassung einer von dem wenigstens einen Messbereich emittierten Fluoreszenzstrahlung während der Messung kann als Photozelle, vorzugsweise jedoch als Photodiode ausgebildet sein, die wenigstens auf die spektrale Zusammensetzung der Fluoreszenzstrahlung empfindlich ist und vorzugsweise unempfindlich gegenüber der Strahlung der Strahlungsquelle ist. Auch der Sensor kann permanent ausgelesen werden, was jedoch vorzugsweise nur während der Messung, also getriggert bzw. geschaltet erfolgt. Die Detektionseinheit löst die Messung aus, schaltet bzw. aktiviert also vorzugsweise die Strahlungsquelle und den Sensor. Weiterhin wertet die Detektionseinheit die erfasste Fluoreszenzstrahlung wenigstens während der Messung aus, was bedeutet, dass beispielsweise das elektrische Signal der Photozelle oder Photodiode in Bezug auf die Intensität bzw. Amplitude, also der Helligkeit, und/oder Lichtverteilung ausgewertet wird. Schließlich detektiert die Detektionseinheit eine Leckage des Temperiersystems, also ein Austreten von Temperiermittel durch Vergleich der ausgewerteten Fluoreszenzstrahlung mit einem vorgegebenen Schwellenwert. Die Detektionseinheit kann dabei eine eigenständige Recheneinheit oder Teil einer vorhandenen Recheneinheit, beispielsweise eines Batteriemanagementsystems oder eines Diagnosesteuergerätes, sein. Der Schwellenwert kann aus einer Look-Up-Tabelle ausgelesen oder anhand eines modellierten funktionalen Zusammenhangs berechnet werden. Er kann einen alterungsbedingten Korrekturfaktor aufweisen, der die Alterung des Fluoreszenzfarbstoffes kompensiert. Tritt nun ein Leck im Temperiersystem innerhalb des Gehäuses auf, aus dem Temperiermittel austritt, wird dieses durch die Schwerkraft auf das Trägermaterial bzw. den Messbereich und damit auf den Fluoreszenzfarbstoff tropfen bzw. fließen. Das Temperiermittel und damit der Analyt wird den passenden Fluoreszenzfarbstoff auslöschen. Wird nun eine Messung permanent oder regelmäßig getriggert ausgelöst, sendet die Strahlungsquelle eine Strahlung aus, die den Fluoreszenzfarbstoff zu Fluoreszenzstrahlung anregt. Da der Fluoreszenzfarbstoff ganz oder teilweise ausgelöscht ist, wird der Sensor zur Erfassung der emittierten Fluoreszenzstrahlung einen geringeren Messwert erfassen bzw. ausgeben. Die Detektionseinheit stellt durch Vergleich mit einem hinterlegten Schwellenwert fest, dass das Sensorsignal zu gering ist und detektiert damit die Leckage. Erfindungsgemäß vorteilhaft wird damit eine Leckage mit einfachen Mitteln erkannt. Außerdem weist die Erfindung den Vorteil auf, dass eine Auslöschung geringer Intensität messtechnisch sicherer zu erfassen ist als eine Anregung geringer Intensität. Damit können minimale Benetzungen des Trägermaterials mit Temperiermittel zuverlässig erkannt werden. Darüber hinaus kann sicher zwischen einer Temperiermittelleckage und Tauwasser unterschieden werden. In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist das Trägermaterial als Transportmaterial zum Transportieren von durch die Leckage ausgetretenem Temperiermittel zu dem wenigstens einen Messbereich ausgebildet. Das Transportmaterial kann durch die geometrische Gestaltung, beispielsweise mittels vorgesehener Gefälle oder eingebrachter Kanäle, und/oder stofflicher Gestaltung zum gezielten und/oder gerichteten Transport von Temperiermittel zum Messbereich ausgebildet sein. Die stoffliche Gestaltung kann durch einen Vliesstoff realisiert werden. Derartige Vliesstoffe können als Drainagevliese bzw. textile Spinnfaservliese aus Polyethersulfon (PES), Polypropylen (PP) oder Polyethylen (PE) ausgeführt sein. Weiterhin kann der Vliesstoff permanent hydrophil ausgebildet sein. Da bereits eine geringe Benetzung des Messbereichs mit Temperiermittel bzw. mit Analyt für ein sicheres Messergebnis ausreicht, kann auch ein ungerichteter Transport des Temperiermittels im Transportmaterial realisiert werden. In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der Analyt aufgrund der Lage seines niedrigsten unbesetzten Molekülorbitals (lowest unoccupied molecular orbital – LUMO) in der Lage, die Fluoreszenz des Fluoreszenzfarbstoffes zu löschen, wobei der Fluoreszenzfarbstoff mit seinem höchsten besetzten (highest occupied molecular orbital – HOMO) und niedrigsten unbesetzten Molekülorbital oberhalb der energetischen Lage des niedrigsten unbesetzten Molekülorbitals des Analyten liegt. In einer Ausgestaltung der Erfindung sendet die Strahlungsquelle Lichtstrahlung im nichtsichtbaren Spektrum aus und der Sensor zur Erfassung der Fluoreszenzstrahlung erkennt Licht im sichtbaren Spektrum. Dies verbessert vorteilhafterweise die eindeutige Unterscheidung zwischen der auf den Fluoreszenzfarbstoff einstrahlenden Lichtstrahlung und der vom Fluoreszenzfarbstoff emittierten Fluoreszenzstrahlung, wodurch Strahlungsquelle und Sensor robuster ausgelegt werden können. In einer Weiterbildung der Erfindung weist die Vorrichtung eine Warneinheit zum Warnen und/oder Ergreifen von Maßnahmen auf. Die Warneinheit kann mit der Detektionseinheit in Verbindung stehen und von dieser ein Signal empfangen, das eine detektierte Leckage repräsentiert. Die Warneinheit kann ein optisches und/oder akustisches Warnsignal ausgeben, beispielsweise in Form einer Warnleuchte. Die Warneinheit kann auch mit dem Temperiersystem in Verbindung stehen und darüber ein Signal zum Unterbinden der Zirkulation des Temperiermittels an das Temperiersystem aussenden. Dieses kann daraufhin die Zirkulation des Temperiermittels, beispielsweise durch Abschalten der Temperiermittelpumpe, unterbinden. Kann aufgrund mehrerer vorhandener Messbereiche ein Teilabschnitt des elektrochemischen Energiewandlers identifiziert werden, der von der Leckage betroffen ist, kann auch ein Abschotten des in diesem Teilbereich angeordneten Temperiersystems von dem Temperiermittel vorgenommen werden. Alternativ oder zusätzlich zum Unterbinden der Temperiermittelzirkulation kann der elektrochemische Energiewandler deaktiviert werden. Dies kann durch Beendigung der Zufuhr der chemischen Reaktionsmittel oder durch Trennen vom durch den elektrochemischen Energiewandler versorgten Stromkreis erfolgen. Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung, die schematisch in den Figuren dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen oder dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Patentansprüchen oder deren Rückbeziehung sowie unabhängig von ihrer Formulierung bzw. Darstellung in der Beschreibung bzw. in den Zeichnungen. Hierbei zeigen: Während einer Messung, die vorzugsweise regelmäßig, z. B. zu Fahrtbeginn, Fahrtende oder in Zeitintervallen, von einer nicht gezeigten Detektionseinheit ausgelöst wird, wird die UV-LED 1 bestromt, woraufhin diese nicht sichtbare UV-Strahlung 2 aussendet. Sobald die nicht sichtbare UV-Strahlung 2 auf den Fluoreszenzfarbstoff im Messbereich 4 auftrifft, wird der Fluoreszenzfarbstoff durch Absorption von Photonen optisch angeregt und gibt die dadurch erhaltene überschüssige Energie unter Aussenden von Licht an die Umgebung ab (Desaktivierung). Das ausgesendete Licht ist die vom Fluoreszenzfarbstoff emittierte Fluoreszenzstrahlung 6. Diese wird im weiteren Verlauf von einer Photodiode 7, auch als Sensor bezeichnet, empfangen. Die Detektionseinheit wertet die durch den Photodiode 7 empfangene emittierte Fluoreszenzstrahlung 6 aus. In einem Temperiersystem ohne Leckagen ist die vom Photodiode 7 gemessene Strahlungsintensität der Fluoreszenzstrahlung 6 innerhalb kurzer Betrachtungszeiträume konstant. Altersbedingte Intensitätsverschiebungen können modellmäßig kompensiert werden. Anhand eines Vergleiches des ausgewerteten Sensorsignals mit einem hinterlegten und modellmäßig anpassbaren Schwellenwert kann nun geschlussfolgert werden, dass keine Leckage vorliegt. In Ist das Temperiermittel 5 über den Transportweg 9 in Richtung Messbereich 4 transportiert worden (vgl. Sobald die Leckage festgestellt ist, können Schutzmaßnahmen eingeleitet werden. Zunächst wird eine Warnung herausgegeben, beispielsweise durch Aktivieren einer Warnleuchte in einer für den Bediener eingerichteten Anzeigeeinheit, vorzugsweise einer Multifunktionsanzeige in einem Fahrzeug. Weiterhin kann der elektrochemische Energiewandler und/oder das Temperiersystem abgeschaltet werden. Dadurch wird einerseits verhindert, dass weiteres Temperiermittel durch die Leckage in den elektrochemischen Energiewandler gefördert und zu weiterer Zerstörung führen würde. Andererseits wird der elektrochemische Energiewandler vom Leitungsnetz getrennt und damit nicht weiter belastet, wodurch das bisher eingetretene Temperiermittel im besten Fall keinen weiteren Schaden anrichten kann. Schließlich kann auch ein automatischer Notruf erfolgen. Vorrichtung zur Detektion von Leckagen eines Temperiersystems eines elektrochemischen Energiewandlers, wobei das Temperiersystem ein zirkulierendes Temperiermittel aufweist, wobei der elektrochemische Energiewandler ein Gehäuse aufweist, das wenigstens den elektrochemischen Energiewandler räumlich umfasst, wobei – das Temperiermittel einen Analyten (5) beinhaltet, wobei der Analyt (5) eine chemische Substanz ist, die einen passenden Fluoreszenzfarbstoff auslöschen kann, – ein Trägermaterial (3) innerhalb des Gehäuses angeordnet ist, wobei auf dem Trägermaterial (3) der passende Fluoreszenzfarbstoff wenigstens auf wenigstens einem Messbereich (4) aufgebracht ist, wobei der Fluoreszenzfarbstoff durch den Analyten (5) ausgelöscht werden kann, – die Vorrichtung zur Detektion von Leckagen eine Strahlungsquelle (1) zur Anregung des Fluoreszenzfarbstoffes auf dem wenigstens einen Messbereich (4) während einer Messung, einen Sensor (7) zur Erfassung einer von dem wenigstens einen Messbereich (4) emittierten Fluoreszenzstrahlung (6, 8) während der Messung und eine Detektionseinheit zum Auslösen der Messung, zum Auswerten der erfassten Fluoreszenzstrahlung (6, 8) und zum Detektieren einer Leckage des Temperiersystems durch Vergleich der ausgewerteten Fluoreszenzstrahlung (6, 8) mit einem vorgegebenen Schwellenwert aufweist. Vorrichtung zur Detektion von Leckagen eines Temperiersystems eines elektrochemischen Energiewandlers, wobei das Temperiersystem ein zirkulierendes Temperiermittel aufweist, wobei der elektrochemische Energiewandler ein Gehäuse aufweist, das wenigstens den elektrochemischen Energiewandler räumlich umfasst, wobei Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Trägermaterial (3) als Transportmaterial zum Transportieren von durch die Leckage ausgetretenem Temperiermittel (5) zu dem wenigstens einen Messbereich (4) ausgebildet ist. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Analyt (5) aufgrund der Lage seines niedrigsten unbesetzten Molekülorbitals in der Lage ist, die Fluoreszenz des Fluoreszenzfarbstoffes zu löschen oder die spektrale Zusammensetzung der emittierten Fluoreszenzstrahlung zu verändern, wobei der Fluoreszenzfarbstoff mit seinem höchsten besetzten und niedrigsten unbesetzten Molekülorbital oberhalb der energetischen Lage des niedrigsten unbesetzten Molekülorbitals des Analyten (5) liegt. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Strahlungsquelle (1) Lichtstrahlung (2) im nichtsichtbaren Spektrum aussendet und der Sensor (7) zur Erfassung der Fluoreszenzstrahlung (6, 8) Licht im sichtbaren Spektrum erkennt. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Vorrichtung eine Warneinheit zum Warnen und/oder Ergreifen von Maßnahmen aufweist. Stand der Technik

Aufgabe der Erfindung

Offenbarung der Erfindung

Ausführungsbeispiel

Bezugszeichenliste

– das Temperiermittel einen Analyten (5) beinhaltet, wobei der Analyt (5) eine chemische Substanz ist, die einen passenden Fluoreszenzfarbstoff auslöschen kann,

– ein Trägermaterial (3) innerhalb des Gehäuses angeordnet ist, wobei auf dem Trägermaterial (3) der passende Fluoreszenzfarbstoff wenigstens auf wenigstens einem Messbereich (4) aufgebracht ist, wobei der Fluoreszenzfarbstoff durch den Analyten (5) ausgelöscht werden kann,

– die Vorrichtung zur Detektion von Leckagen eine Strahlungsquelle (1) zur Anregung des Fluoreszenzfarbstoffes auf dem wenigstens einen Messbereich (4) während einer Messung, einen Sensor (7) zur Erfassung einer von dem wenigstens einen Messbereich (4) emittierten Fluoreszenzstrahlung (6, 8) während der Messung und eine Detektionseinheit zum Auslösen der Messung, zum Auswerten der erfassten Fluoreszenzstrahlung (6, 8) und zum Detektieren einer Leckage des Temperiersystems durch Vergleich der ausgewerteten Fluoreszenzstrahlung (6, 8) mit einem vorgegebenen Schwellenwert aufweist.