HYDRAULIC VEHICLE BRAKE WITH BLOCKING MEANS AND PROCESS FOR OPERATING THE SAME

Hydraulische Fahrzeugbremse mit Feststelleinrichtung und Verfahren zum Betreiben derselben Die Erfindung betrifft eine hydraulische Fahrzeugbremse gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und Verfahren zum Betreiben derselben. Aus der EP 0 729 871 AI ist eine hydraulische Fahrzeugbremse gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bekannt, bei der ein Reibbelag mittels eines Bremskolbens durch Hydraulikdruck gegen eine Bre sscheibe gepreßt werden kann, um deren Drehung abzubremsen. Hierzu wird in üblicher Weise Hydraulikfluid unter Druck in eine Hydraulikkammer eingeleitet, deren eine Begren- zungswand durch den Bre skolben gebildet ist. Der Druck in der Hydraulikkammer führt dann zur Verschiebung des Bremskolbens und damit des Reibbelags in Richtung auf die Bremsscheibe. Damit diese bekannte Fahrzeugbremse nicht nur als Betriebsbremse, sondern darüber hinaus als Feststellbremse - auch Parkbremse genannt - verwendet werden kann, weist sie eine Spindel/Mutter-Anordnung zum mechanischen Feststellen des Bremskolbens in einem Zustand auf, in dem der Reibbelag sich in Eingriff mit der Bremsscheibe befindet. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine hydraulische Fahrzeugbremse bereitzustellen, die sowohl als Betriebsbremse als auch als Feststellbremse benutzt werden kann und deren Konstruktion kompakter als diejenige der aus der EP 0 729 871 AI bekannten Fahrzeugbremse ist. Darüber hinaus soll die bereitzustellende hydraulische Fahrzeugbremse kostengünstig an verschiedene Fahrzeugmodelle anpaßbar sein. Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß mit einer hydraulischen Fahrzeugbremse gelöst, die die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale aufweist.

Demnach 'ist der die Spindel drehantreibende Elektromotor erfindungsgemäß derart angeordnet, daß seine mit Abstand parallel zur Mittellängsachse des Bremskolbens verlaufende Abtriebswelle auf der vom Bremskolben abgewandten Seite aus dem Elektromotor austritt. Diese Anordnung ist insbesondere hinsichtlich der Baulänge platzsparend. Das zwischen den Elektromotor und die Spindel geschaltete Untersetzungsgetriebe mit seiner Untersetzung in der Größenordnung von 200:1 ermöglicht den Einsatz eines kleinen, platzsparenden Elektromotors. Der Elektromotor und das mit ihm gekoppelte Untersetzungsgetriebe sind als eigenständig handhabbare Unterbaugruppe ausgeführt, die standardisiert ist und sich mit verschiedenen Fahrzeugbremsen eines Bautyps kombinieren läßt. Dadurch steigen die Stückzahlen einer solchen Motor/Getriebe-Einheit, was sich günstig auf die Stückkosten auswirkt. Darüber hinaus ermöglicht die als eigenständige Baugruppe ausgeführte Motor/Getriebe- Einheit in einfacher Weise eine Befestigung am Gehäuse der Bremse in jeder beliebigen Winkellage, so daß räumlichen Einschränkungen am Einbauort der Bremse durch eine entsprechend andere Positionierung der Unterbaugruppe problemlos Rechnung getragen werden kann. Das Untersetzungsgetriebe ist vorteilhaft als Planetenrad- getriebe, als Harmonic-Drive-Getriebe, als Exzenterscheibengetriebe oder als Taumelscheibengetriebe ausgeführt, da diese Getriebetypen kompakt sind und bei geringem Gewicht einen guten Wirkungsgrad haben. Das Untersetzungsgetriebe kann einstufig oder auch mehrstufig, insbesondere zweistufig ausgebildet sein. Besonders vorteilhaft zur Einsparung von Bauraum ist ein zweistufiges Getriebe, dessen eine Stufe von einem der zuvor genannten Getriebetypen mit einer Untersetzung im Bereich von 50:1 gebildet wird, der dann eine zweite Stufe mit einer Untersetzung im Bereich von 4:1 vor- oder nachgeschaltet ist, so daß die Gesamtuntersetzung im Bereich von 200:1 erzielt wird. Bei einem mehrstufigen Untersetzungsgetriebe, insbesondere bei einem zweistufigen Untersetzungsgetriebe, ist bevorzugt die

Stufe mit der niedrigeren Untersetzung als einfaches Stirnradgetriebe oder mit besonderem Vorteil als Riemengetriebe, insbesondere als Zahnriemengetriebe ausgeführt. Die Verwendung eines Riemen- oder Zahnriemengetriebes führt zu einer besonders guten Geräuschentkopplung zwischen dem antreibenden Elektromotor und den übrigen Teilen der Fahrzeugbremse und damit zu einem komfortablen, leisen Betrieb. Bei allen Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Fahrzeugbremse ist die Spindel/Mutter-Anordnung mit Vorteil selbsthemmend ausgeführt, üblicherweise durch geeignete Wahl der Steigung eines die Mutter mit der Spindel verbindenden Gewindes. Eine selbsthemmende Spindel/Mutter-Anordnung gestattet es, auf eine Arretierung zu verzichten, nachdem die Fahrzeugbremse durch Drehen der Spindel festgestellt worden ist. Vorzugsweise ist die Spindel/Mutter-Anordnung in der Hydraulikkammer angeordnet. Dies führt zu einer noch kompakteren Bauweise und sichert darüber hinaus die Schmierung der Spindel/Mutter-Anordnung. Gemäß einer Weiterbildung dieser Ausfüh- rungsform ist der Bremskolben als einseitig offener Hohlkolben ausgebildet, so daß die Spindel/Mutter-Anordnung in platzsparender Weise zumindest zum Teil in dem Bremskolben aufgenommen ist. Bei bevorzugten Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Fahrzeugbremse wird die durch die Rotation der Spindel hervorgerufene Translationsbewegung der Mutter mittels eines Sensors erfaßt. Auf diese Weise läßt sich ein vorgegebener, kleiner Abstand zwischen dem Bremskolben und der Mutter und damit eine optimale Funktion der Feststellbremse bzw. der Notbremse sicherstellen. In der Praxis wird bei unbetätigter Feststell- bzw. Notbremse ein Abstand zwischen der Mutter und dem Bremskolben von ungefähr 0,5 mm angestrebt. Ein stets gleicher Abstand zwischen der Mutter und dem Bremskolben ermöglicht es zum einen, in kurzer Zeit, d.h. im Bereich von etwa 1 Sekunde, die gewünschte, maximale Zuspannkraft der Feststellbremse zu erzielen, und

gestattet es zum anderen, daß der Bremskolben sich nach einer Betätigung gemäß dem sogenannten "Rollback"-Prinzip wieder zurückbewegt und nicht vorzeitig an der Mutter zur Anlage kommt, woraus ein Restschleifmoment zwischen dem Reibglied und dem abzubremsenden Rotor entstehen könnte. Unter dem "Rollback"-Prinzip verstehen Fachleute das Zurückstellen des Bremskolbens im Anschluß an einen Bremsvorgang, das durch die Rückstellkraft der beim Bremsvorgang elastisch verformten, den Bremskolben abdichtenden Elastomerdichtung hervorgerufen wird. Der genannte Sensor zur Erfassung der Translationsbewegung der Mutter kann beispielsweise ein Sensor sein, der direkt den von der Mutter zurückgelegten Weg erfaßt. Hierzu eignen sich ohm- sche Sensoren, induktive Sensoren oder auch kapazitive Sensoren. Um die Steuerung der Bremse zu verbessern, kann zusätzlich zu einem den Weg der Mutter erfassenden Sensor auch ein die Zuspannkraft erfassender Kraftsensor vorgesehen sein, der beispielsweise im oder am Reibglied oder auch im Bremskolben angeordnet sein kann. Alternativ kann der die Translationsbewegung der Mutter erfassende Sensor ein Sensor sein, der die Umdrehungen der Abtriebswelle des die Spindel drehantreibenden Elektromotors mißt. Statt die Umdrehungen der Abtriebswelle des Elektromotors selbst zu messen, können auch die Umdrehungen eines Zahnrades im nachgeschalteten Untersetzungsgetriebe gemessen werden. Zur Messung der Umdrehungen eignet sich insbesondere ein Hallsensor, der ein rechteckformiges Ausgangssignal bereitstellt. Wird ein solcher Hallsensor beispielsweise auf die Zähne eines mit der Abtriebswelle des Elektromotors gekoppelten Zahnrades ausgerichtet, so entspricht eine Umdrehung der Abtriebswelle einer bestimmten Anzahl von Rechteckimpulsen, nämlich der Anzahl der Zähne des Zahnrades. Durch die so erzielte, hohe Auflösung der Drehbewegung der Abtriebswelle des Elektromotors läßt sich die Translationsbewegung der Mutter, die durch die Drehung der Spindel hervorgerufen wird, mit einer sehr hohen Genauigkeit erfassen, denn zwischen den Umdrehungen des Elektromotors einerseits und der Translationsbewegung der Mutter

andererseits besteht ein fester, durch die vorhandene Untersetzung gegebener Zusammenhang. Überdies läßt sich ein Hallsensor sehr gut in die bereits genannte Einheit aus Elektromotor und Untersetzungsgetriebe integrieren, so daß lange und damit potentiell störanfälligere elektrische Verbindungen zwischen dem Hallsensor und dem Elektromotor vermieden sind. Ein die Funktionsabläufe der erfindungsgemäßen Fahrzeugbremse kontrollierendes Steuergerät ist mit Vorteil ebenfalls in der Motor/- Getriebe-Einheit angeordnet. Da aus dem zeitlichen Verlauf der Stromaufnahme des Elektromotors auf die Zuspannkraft der Bremse zurückgeschlossen werden kann, sind bei Vorhandensein eines Hallsensors oder eines anderen die Umdrehungen der Abtriebswelle des Elektromotors direkt oder indirekt messenden Sensors der weiter oben erwähnte Wegsensor und auch der Kraftsensor nicht mehr erforderlich. Das bedeutet, daß im Gehäuse der Fahrzeugbremse selbst keine Sensoren mehr installiert sein müssen, so daß keine elektrischen Verbindungen zwischen der eigentlichen Fahrzeugbremse und der Einheit aus Elektromotor und Untersetzungsgetriebe mehr notwendig sind. Zwischen der Motor/Getriebe-Einheit und der eigentlichen Fahrzeugbremse besteht also lediglich die mechanische Verbindung zwischen der Spindel und dem Untersetzungsgetriebe. Die erfindungsgemäße Fahrzeugbremse hat den weiteren Vorteil, daß die mit dem Bremskolben zusammenwirkende Spindel/Mutter- Anordnung nicht nur als Feststelleinrichtung dienen kann, sondern daß die Spindel/Mutter-Anordnung darüber hinaus eine mechanische Notbetätigung darstellt, mittels derer das Reibglied gegen den sich drehenden Rotor der Bremse gepreßt werden kann, beispielsweise im Falle eines Versagens der hydraulischen Betätigung. Die erfindungsgemäße Fahrzeugbremse kann als Scheibenbremse oder auch als Trommelbremse ausgestaltet sein. Im folgenden wird ein vorteilhaftes Verfahren beschrieben, das den Einsatz einer gattungsgemäßen Fahrzeugbremse, bei der die Spindel mittels eines Elektromotors angetrieben wird, als

Feststellbremse gestattet. Hierzu wird zunächst die Spindel vom Elektromotor in einer ersten Drehrichtung derart drehangetrieben, daß die Mutter der Spindel/Mutter-Anordnung zum Bremskolben hin bewegt wird. Der Verlauf der Drehzahl und der Stromaufnahme des Elektromotors werden über die Zeit gemessen. Tritt ein plötzlicher Drehzahlabfall und ein damit korrespondierender Anstieg der Stromaufnahme auf, was bedeutet, daß die Mutter in Anlage mit dem Bremskolben geraten ist, werden die vor dem Drehzahlabfall bzw. vor dem Anstieg der Stromaufnahme geltenden Werte der Drehzahl und/oder der Stromaufnahme in einem Speicher als Referenzwerte abgelegt. Die Spindel wird in der ersten Drehrichtung weiter drehangetrieben, bis die weiter erfolgende Messung der Stromaufnahme ergibt, daß ein zuvor festgelegter, maximaler Wert der Stromaufnahme erreicht ist, der mit einer gewünschten Zuspannkraft korrespondiert. Sobald dieser Wert erreicht ist, wird der Elektromotor abgeschaltet und die Fahrzeugbremse erfüllt ihre Feststellfunktion. Soll die Feststellbremse wieder gelöst werden, wird die Spindel entgegengesetzt zur ersten Drehrichtung drehangetrieben und es werden die momentane Drehzahl und/oder die momentane Stromaufnahme des Elektromotors mit dem entsprechenden, zuvor abgelegten Referenzwert verglichen. Der Zeitpunkt, an dem die momentane Drehzahl und/oder die momentane Stromaufnahme mit dem entsprechenden Referenzwert übereinstimmt, was gleichbedeutend mit dem Freikommen der Mutter von dem Bremskolben ist, wird erfaßt und die Spindel wird entgegengesetzt zur ersten Drehrichtung weiter drehangetrieben, um einen gewünschten Abstand zwischen der Mutter und dem Bremskolben einzustellen, der zur einwandfreien Funktion der Fahrzeugbremse notwendig ist. Das Einstellen eines gewünschten Abstandes zwischen der Mutter und dem Bremskolben kann beispielsweise dadurch erfolgen, daß die Spindel ab dem Zeitpunkt, an dem die momentane Drehzahl und/oder die momentane Stromaufnahme mit dem entsprechenden Referenzwert übereinstimmt, für eine festgelegte Zeitdauer entgegengesetzt zur ersten Drehrichtung drehangetrieben wird,

wobei die Zeitdauer unter Berücksichtigung der vorhandenen Untersetzung der Drehzahl des Elektromotors so festgelegt ist, daß der gewünschte Abstand genau erreicht wird. Alternativ kann das weitere Drehantreiben der Spindel entgegengesetzt zur ersten Drehrichtung ab dem genannten Zeitpunkt solange erfolgen, bis eine bestimmte Anzahl von Drehzählimpulsen, die beispielsweise mittels des oben beschriebenen Hallsensors erfaßt werden, erreicht ist. Die bestimmte Anzahl von Drehzählimpulsen ist wiederum so festgelegt, daß sie bei einer gegebenen Untersetzung der Drehzahl des Elektromotors zum gewünschten Abstand zwischen der Mutter und dem Bremskolben führt. Besonders vorteilhaft ist es, wenn beim zuvor erläuterten Verfahren sowohl die Drehzahl als auch die Stromaufnahme des Elektromotors zur Steuerung herangezogen werden, da sich hierdurch eine gewisse Redundanz ergibt. Bei einer ordnungsgemäß funktionierenden Bremse müssen die Knickpunkte in den zeitlichen Verläufen der Drehzahl und der Stromaufnahme des Elektromotors jeweils zumindest nahezu synchron auftreten. Mögliche Funktionsstörungen können somit durch die Überwachung beider Größen frühzeitig erkannt werden. Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betreiben der Fahrzeugbremse als Feststellbremse wird aus mehreren der im Speicher abgelegten Drehzahl- und/oder Stromaufnahmereferenzwerte jeweils ein Mittelwert gebildet, um Toleranzen zu kompensieren, die sich durch normalen Verschleiß sowie auch aufgrund von Temperaturschwankungen ergeben können. Die Mittelwertbildung kann beispielsweise über eine bestimmte Anzahl von Betätigungen oder aber auch fortlaufend erfolgen. Besonders bevorzugt ist das erfindungsgemäße Verfahren dahingehend weitergebildet, daß die eine bestimmte Zuspannkraft repräsentierende, maximale Stromaufnahme des Elektromotors automatisch in Abhängigkeit eines oder mehrerer Parameter variiert wird. Beispielsweise kann dadurch die Zuspannkraft der Fahrzeugbeladung und/oder auch der Neigung bzw. der Steilheit

der Fahrbahn automatisch angepaßt werden, denn es leuchtet ein, daß bei ebener Fahrbahn oder bei leerem Fahrzeug zum Feststellen desselben eine geringere Zuspannkraft erforderlich ist. Eine gattungsgemäße Fahrzeugbremse kann, neben ihrer normalen Funktion als hydraulische Betriebsbremse, jedoch nicht nur als Feststellbremse, sondern auch als Notbremse eingesetzt werden. Hierzu wird die Spindel der Spindel/Mutter-Anordnung mittels des Elektromotors analog dem Vorgehen beim Einsatz als Feststellbremse in einer ersten Drehrichtung derart angetrieben, daß die Mutter zum Bremskolben hinbewegt wird und sich schließlich an den Bremskolben anlegt. Die Spindel wird dann in der ersten Drehrichtung weiter drehangetrieben, wodurch der Bremskolben verschoben und das Reibglied in Kontakt mit dem abzubremsenden Rotor gebracht wird. Die dabei erzielte Fahrzeugverzögerung wird mit einer festgelegten Mindestverzögerung verglichen. Beispielsweise kann hierzu die in einem Bremsschlupfregelsystem (ABS-System) , das heutzutage in den meisten Straßenfahrzeugen serienmäßig installiert ist, ohnehin ermittelte Fahrzeugverzögerung herangezogen werden, während die festgelegte Mindestverzögerung beispielsweise eine gesetzlich vorgegebene Mindestverzögerung sein kann. Die Spindel wird sodann unter Zuhilfenahme eines elektronischen Steuergerätes, welches beispielsweise mit dem Steuergerät der Bremsdruckre- gelanlage zusammengefaßt sein kann, abhängig vom Ergebnis des zuvor durchgeführten Vergleichs zwischen momentaner Fahrzeugverzögerung und festgelegter Mindestverzögerung in der ersten Drehrichtung oder entgegengesetzt dazu geregelt derart drehangetrieben, daß einerseits die festgelegte Mindestverzögerung nicht unterschritten wird und andererseits die Fahrzeugräder nicht blockieren. In einer Notsituation, beispielsweise bei einem Ausfall der hydraulischen Betätigung der Fahrzeugbremse, kann ein Fahrzeug auf diese Weise zumindest mit der festgelegten Mindestverzögerung zum Stillstand gebracht werden. Ein solcher dosierter Betrieb der erfindungsgemäßen Fahrzeugbremse kann auch dazu verwendet werden, das Anfahren am Berg zu erleichtern, indem zunächst ein Rückrollen des Fahrzeugs durch

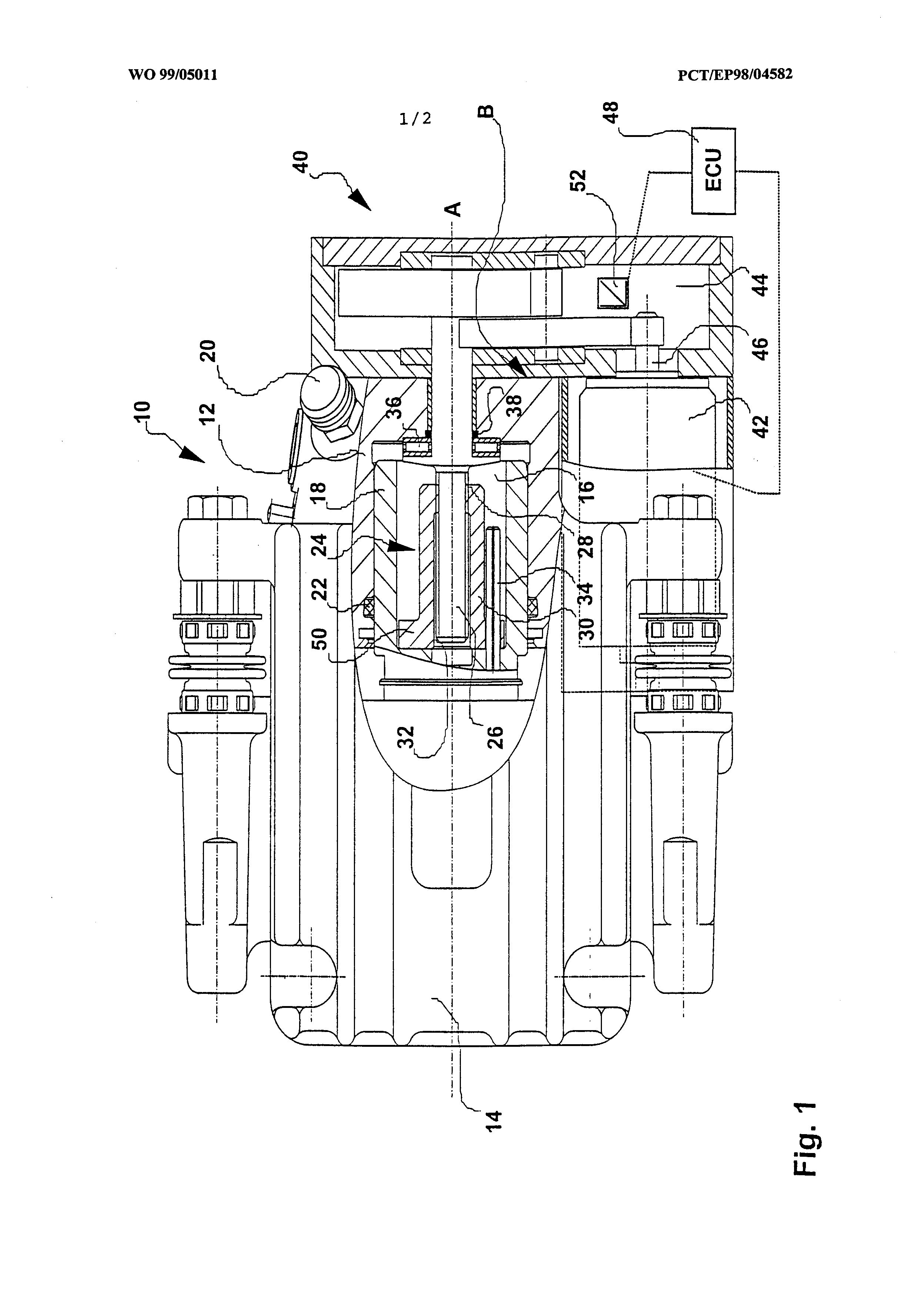

die bereits beschriebene Feststellfunktion der Bremse verhindert wird (sog. "Hillholder"-Funktion) , und beim Anfahren die Bremse langsam und kontrolliert in dem Maße gelöst wird, in dem ein Geschwindigkeitszuwachs des Fahrzeuges erfolgt. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des zuvor beschriebenen Verfahrens läßt eine mit der bzw. den Fahrzeugbremsen zusammenwirkende Kontrolleinrichtung, beispielsweise das schon erwähnte Steuergerät, die Ausführung des Verfahrens an einer Fahrzeugbremse nur dann zu, wenn sich sowohl das dieser Fahrzeugbremse zugeordnete Fahrzeugrad als auch das diagonal gegenüberliegende Fahrzeugrad in Drehung befinden. Wenn sich zwei diagonal gegenüberliegende Fahrzeugräder in Drehung befinden, bedeutet dies, daß das Fahrzeug in Bewegung ist. Die vorerwähnte Regelung ist beispielsweise notwendig, damit die Funktion der Feststellbremse auf einem Bremsenprüfungstand, bei dem die Räder einer Fahrzeugachse drehangetrieben werden, überprüft werden kann. Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Fahrzeugbremse wird im folgenden anhand der beigefügten, schematischen Figuren zusammen mit einem Verfahren zum Betreiben der Fahrzeugbremse näher erläutert. Es zeigt: Fig. 1 die teilweise aufgebrochene Draufsicht auf eine erfindungsgemäße hydraulische Fahrzeugbremse mit Feststell- und Notbremsfunktion, und Fig. 2A-2C Diagramme, anhand derer ein Verfahren zum Betreiben der in Fig. 1 gezeigten Fahrzeugbremse als Feststellbremse beschrieben wird. Die in Fig. 1 wiedergegebene und allgemein mit 10 bezeichnete Fahrzeugbremse ist hier als Schwimmsattel-Scheibenbremse ausgeführt, die in bekannter Weise ein Gehäuse 12 aufweist, an dem ein Schwimmsattel 14 einstückig ausgebildet ist, der eine hier nicht dargestellte Bremsscheibe übergreift.

In dem Gehäuse 12 befindet sich eine Hydraulikkammer 16, in der ein Bremskolben 18 abdichtend und entlang seiner Mittellängsachse A verschieblich aufgenommen ist. Zur Versorgung der Hydraulikkammer 16 mit Hydraulikfluid ist außen an der Fahrzeugbremse 10 ein Anschluß 20 vorhanden, der mit einer hier nicht dargestellten Bremsdruckgebereinheit , beispielsweise einer über ein Bremspedal betätigbaren Bremskraftverstär- ker/Hauptzylinder-Einheit, in Verbindung steht. Bei einer Betätigung der Bremsdruckgebereinheit wird das Hydraulikfluid in der Hydraulikkammer 16 unter Druck gesetzt, so daß sich der Bremskolben 18 entlang der Achse A nach links verschiebt, um nicht dargestellte Reibbeläge mit der ebenfalls nicht dargestellten Bremsscheibe in Reibungseingriff zu bringen. Wird die Betätigung der Bremsdruckgebereinheit beendet, kann Hydraulik- fluid aus der Hydraulikkammer 16 wieder zurück in Richtung der Bremsdruckgebereinheit strömen, so daß der Bremskolben 18 sich längs der Achse A zurückverschiebt, um die Reibbeläge außer Eingriff mit der Bremsscheibe zu bringen. Ein mit 22 bezeichnetes, radial umlaufendes Dichtelement, das den Bremskolben 18 in der Hydraulikkammer 16 abdichtet, unterstützt die Rückstellung des Bremskolben 18, indem es nach dem "Rollback"-Prinzip eine elastische Rückstellkraft auf den Bremskolben 18 ausübt. Die soeben beschriebene, durch eine hydraulische Betätigung hervorgerufene Funktion der Scheibenbremse 10 sowie deren weiterer konstruktiver Aufbau ist Fachleuten auf diesem Gebiet wohlbekannt und braucht daher nicht näher erläutert zu werden. Damit die gezeigte Fahrzeugbremse 10 nicht nur die zuvor erläuterte Funktion einer hydraulischen Betriebsbremse erfüllen kann, sondern auch als Park- oder Feststellbremse verwendet werden kann, ist eine allgemein mit 24 bezeichnete Spindel/Mutter-Anordnung vorhanden, die eine koaxial zur Achse A angeordnete Spindel 26 mit einem Außengewinde 28 und eine im wesentlichen hülsenförmige Mutter 30 aufweist, die mit einem zum Außengewinde 28 passenden Innengewinde 32 versehen ist.

Die Spiridel/Mutter-Anordnung 24 dient dazu, eine Drehbewegung der Spindel 26 in eine Translationsbewegung der Mutter 30 umzusetzen, die hierzu mittels eines in sie eingreifenden, am Bremskolben 18 befestigten und aus diesem parallel zur Achse A hervorstehenden Führungsstift 34 an einer Drehung gehindert ist. Wie gut aus Fig. 1 zu erkennen ist, ist der Bremskolben 18 als rechtsseitig offener Hohlkolben ausgeführt und die Spindel/Mutter-Anordnung 24 befindet sich zum größten Teil innerhalb des hohlen Bremskolbens 18 und somit innerhalb der Hydraulikkammer 16. Die Spindel 26 ist im Gehäuse 12 abgestützt und mittels eines Lagers 36 drehbar gelagert. Eine Wellendichtung 38 dichtet die Spindel 26 im Gehäuse 12 ab, um die Dichtheit der Hydraulikkammer 16 zu gewährleisten. Zum Drehantrieb der Spindel 26 dient eine allgemein mit 40 bezeichnete Einheit aus einem Elektromotor 42 und einem damit gekoppelten Untersetzungsgetriebe 44, welches seinerseits mit dem aus dem Gehäuse 12 herausstehenden Endabschnitt der Spindel 26 betrieblich gekoppelt ist. Das Untersetzungsgetriebe 44 hat eine Gesamtuntersetzung von 200:1, damit der Elektromotor 42 relativ klein gewählt werden kann und dennoch eine ausreichend große Zuspannkraft sichergestellt ist. Die Einheit 40 aus Elektromotor 42 und Untersetzungsgetriebe 44 ist eine separat handhabbare Unterbaugruppe, die nicht nur mit der gezeigten Scheibenbremse 10, sondern auch mit anderen Scheibenbremsen kombinierbar ist. Der Elektromotor 42 ist dabei so angeordnet, daß seine Abtriebswelle 46 sich parallel zur Achse A erstreckt und auf der vom Bremskolben 18 abgewandten Seite aus dem Gehäuse des Elektromotors 42 austritt. Diese Anordnung ist besonders platzsparend und ermöglicht es darüber hinaus, die Einheit 40 bezogen auf die Fläche B in jeder beliebigen Winkellage am Gehäuse 12 der Fahrzeugbremse 10 zu montieren. Eine Anpassung an vorgegebene Beschränkungen, die beispielsweise aus in der Nähe der Fahrzeugbremse 10 vorhandenen Fahrwerkskomponenten resultieren können, läßt sich somit auf einfache Weise vornehmen.

Es wird 'nun die Feststellbremsfunktion der gezeigten Fahrzeugbremse 10 beschrieben: Zum Feststellen wird zunächst der Elektromotor 42 von einem elektronischen Steuergerät 48 derart angesteuert, daß sich seine Abtriebswelle 46 in einer ersten Richtung dreht. Die Drehung der Abtriebswelle 46 wird über das Untersetzungsgetriebe 44 ε.uf die Spindel 26 übertragen, die sich somit ebenfalls in einer ersten Richtung dreht, in der durch Herausschrauben der Mutter 30 eine Verlängerung der Spindel/Mutter-Anordnung 24 bewirkt wird. Die Mutter 30 wird also bezogen auf Fig. 1 längs der Achse A translatorisch nach links verschoben und gelangt mit ihrem ringförmigen Flansch 50 in Anlage mit dem Boden des Bremskolbens 18. Bei einer weiteren Drehung der Spindel 26 in der ersten Drehrichtung drückt dann die Mutter 30 den Bremskolben 18 nach links, wodurch letzterer den hier nicht dargestellten Reibbelag gegen die ebenfalls nicht dargestellte Bremsscheibe preßt. Ist dieser Zustand erreicht, kann der Elektromotor 42 abgestellt werden. Da die Gewinde-paarung der beiden Gewinde 28 und 32 selbsthemmend ist, bleibt die erreichte Stellung Spindel/Mutter-Anordnung 24 auch nach dem Abschalten des Elektromotors 42 erhalten. Zum Lösen der Feststellbremse wird der Elektromotor 42 vom Steuergerät 48 so angesteuert, daß sich seine Abtriebswelle 46 in der entgegengesetzten Richtung dreht. Diese Drehung wird wiederum auf die Spindel 26 übertragen, so daß auch sie sich entgegengesetzt zur ersten Drehrichtung dreht und in die Mutter 30 hineinschraubt, wodurch die Mutter 30 längs der Achse A translatorisch nach rechts bewegt wird. Der Bremskolben 18 wird so druckentlastet und kann sich anschließend ebenfalls nach rechts zurückbewegen, so daß die Reibbeläge außer Eingriff mit der Bremsscheibe kommen. Um ein Lösen der festgestellten Fahrzeugbremse 10 auch ohne die Motor/Getriebe-Einheit 40 ermöglichen, kann beispielsweise die Spindel 26 oder auch die Abtriebswelle 46 des Elektromotors 42 von außen zugänglich sein, so daß mittels einer aufsteckbaren Kurbel durch entsprechende Drehung die Mutter 30 nach rechts

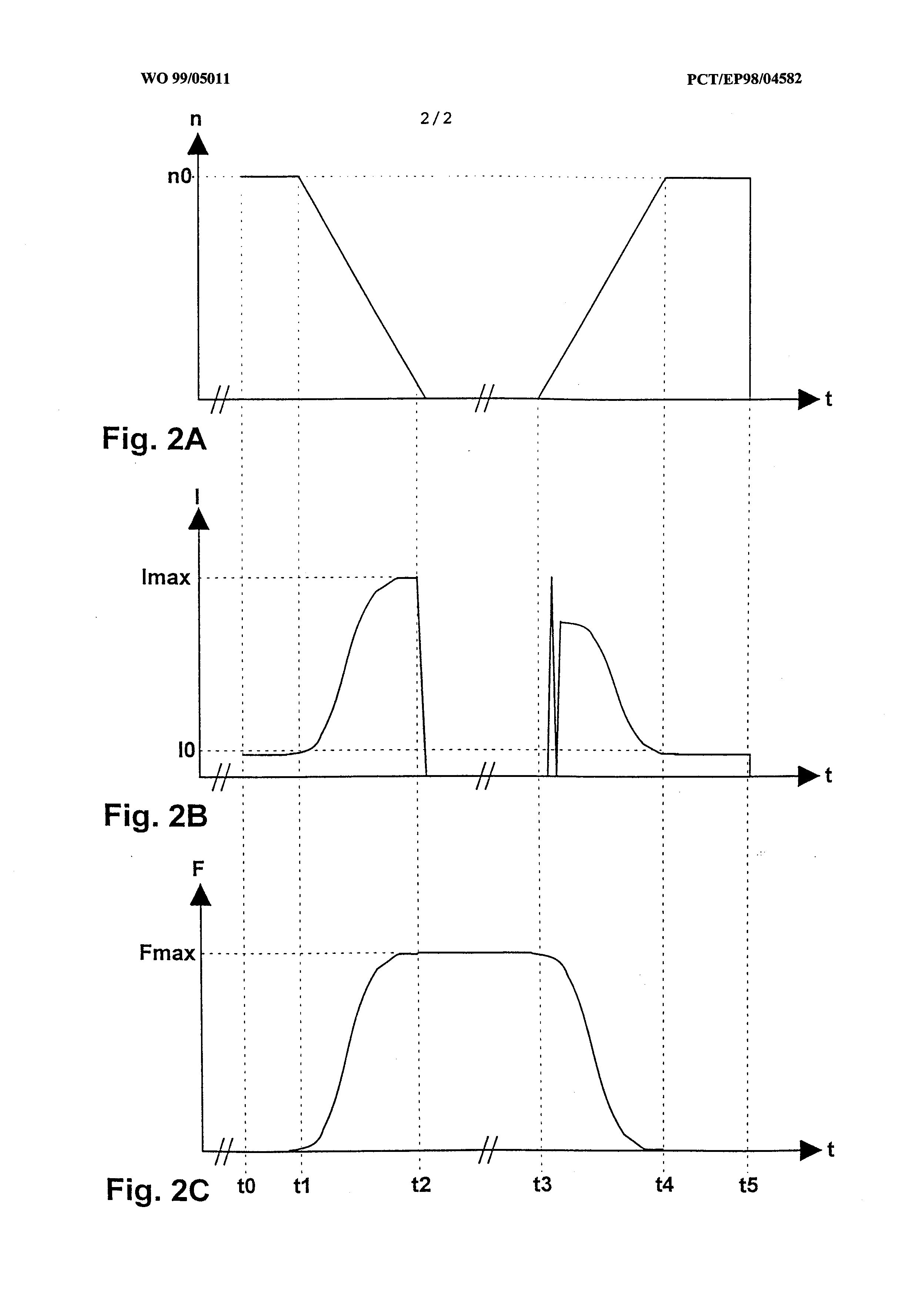

bewegt werden kann. Ein solches manuelles Rückstellen der Mutter 30 kann auch im Rahmen eines Wechsels der Reibbeläge erforderlich sein. Damit eine optimale Funktion der Fahrzeugbremse 10 gewährleistet ist, darf im unbetätigten Zustand der Fahrzeugbremse 10 ein Abstand X zwischen der Mutter 30 und dem Boden des Bremskolbens 18 ein gewisses Maß nicht überschreiten. In der Praxis wird ein Abstand X von 0,5 mm als optimal angesehen. Das Einhalten dieses Abstandes X ist zum einen erforderlich, um in einer möglichst kurzen Zeit, d.h. in etwa 1 Sekunde, die gewünschte maximale Zuspannkraft der Feststellbremse zu erreichen. Zum anderen soll die Rückstellung des Bremskolbens nach einer hydraulischen Betriebsbremsung nicht dadurch behindert sein, daß der Bremskolben 18 vorzeitig an der Mutter 30 anstößt, da sonst ein Restschleifmoment zwischen der sich drehenden Bremsscheibe und den Reibbelägen entstehen könnte. Unter Bezugnahme auf Fig. 2 wird im folgenden ein Verfahren zum Betreiben der Fahrzeugbremse 10 als Feststellbremse beschrieben, mit dem eine exakte Einstellung des Abstandes X gewährleistet ist. In Fig. 2A ist die Drehzahl n der Abtriebswelle 46 des Elektromotor 42 über der Zeit dargestellt, in Fig. 2B die Stromaufnahme I des Elektromotors 42 über der Zeit, und in Fig. 2C ist die Zuspannkraft F der Fahrzeugbremse 10 über der Zeit aufgetragen, wobei der Zeitmaßstab in den Fig. 2A, 2B und 2C jeweils identisch ist. Zum Feststellen der Fahrzeugbremse 10 mittels der Spindel/- Mutter-Anordnung 24 muß zunächst die Mutter 30 durch eine Drehung der vom Elektromotor 42 angetriebenen Spindel 26 in Anlage an den Bremskolben 18 gebracht werden. Aus Fig. 2A bis 2C ist hierzu ersichtlich, daß vom Zeitpunkt t0, also demjenigen Zeitpunkt, zu dem das Steuergerät 48 den Befehl erhält, die Fahrzeugbremse 10 mechanisch feststellen, bis zum Zeitpunkt t

der Elektromotor 42 mit einer nahezu konstanten, hohen Drehzahl und mit nahezu konstanter, niedriger Stromaufnahme betrieben wird, da noch keine Zuspannkraft aufzubringen ist. Wenn zum Zeitpunkt t]_ die Mutter 30 am Boden des Bremskolbens 18 zur Anlage kommt, ist dies an einem Knick im Verlauf der Drehzahl n sowie der Stromaufnahme I feststellbar. Die vor dem Knick geltenden Werte für die Drehzahl und Stromaufnahme werden als Referenzwerte nrj und I0 in einem Speicher des Steuergerätes 48 abgelegt. Wie aus den Diagrammen ersichtlich, fällt ab dem Zeitpunkt t^ die Drehzahl n des Elektromotors 42 rasch ab und korrespondierend hierzu steigt die Stromaufnahme I einhergehend mit der Zuspannkraft F deutlich an, bis zum Zeitpunkt t2 die gewünschte Zuspannkraft Fmax erreicht ist. Der Elektromotor 42 wird nun abgeschaltet und dementsprechend nehmen die Drehzahl n und der Strom I den Wert 0 an. Die Zuspannkraft verharrt aufgrund der selbsthemmenden Ausbildung der Spindel/Mutter- Anordnung 24 auf dem Wert Fmax . Erfolgt später, nämlich zum Zeitpunkt t3, ein Lösen der Feststellbremse durch Einschalten des Elektromotors 42, so ist dies zunächst an einem Einschaltspitzenimpuls im Verlauf der Stromaufnahme I erkennbar, woraufhin letztere nahezu proportional zur Zuspannkraft F abnimmt, während sich gleichzeitig die Drehzahl n entsprechend erhöht. In dieser Phase werden die Drehzahl n und der Strom I mit den zuvor im Steuergerät abgelegten Referenzwerten ng und IQ fortlaufend verglichen, bis zum Zeitpunkt t die Drehzahl n und der Strom I mit den Referenzwerten ΠQ bzw. I0 übereinstimmen. Dies bedeutet, daß die Mutter 30 beginnt, nicht mehr am Boden des Bremskolben 18 anzuliegen, d.h. daß keine Zuspannkraft F mehr vorhanden ist. Deshalb stellt sich ab dem Zeitpunkt t wieder ein nahezu konstanter, niedriger Strom I und eine nahezu konstante, hohe Drehzahl n ein, bis zum Zeitpunkt t5 der gewünschte Abstand X zwischen der Mutter 30 und dem Boden des Bremskolbens 18 erreicht ist, woraufhin der Elektromotor 42 abgeschaltet wird.

Aufgrund der bekannten Untersetzungsverhältnisse zwischen der Abtriebswelle 46 des Elektromotors 42 und der Spindel 26 kann der gewünschte Abstand X einfach dadurch eingestellt werden, daß das Zeitintervall zwischen den Zeitpunkten t4 und t5 entsprechend gewählt wird. Im dargestellten Ausführungsbeispiel wird jedoch ein Hallsensor 52 eingesetzt, der die Umdrehungen pro Zeit der Abtriebswelle 46 des Elektromotors 42 mißt. Dieser Hallsensor 52 ist auf ein nicht gesondert dargestelltes Abtriebsritzel ausgerichtet, das mit dem freien Ende der Abtriebswelle 46 des Elektromotors 42 drehfest gekoppelt ist, und stellt pro Umdrehung dieses Abtriebsritzels eine Anzahl von Rechteckimpulsen bereit, die der Zähneanzahl des Abtriebsrit- zels entspricht und die vom Steuergerät 48 als Drehzählimpulse verarbeitet werden. Da der Zusammenhang zwischen der Rotationsbewegung der Abtriebswelle 46 und der Translationsbewegung der Mutter 30 bei einer gegebenen Untersetzung bekannt ist, kann durch Vorgabe einer bestimmten Anzahl von Drehzählimpulsen der gewünschte Abstand X sehr präzise eingestellt werden. Beginnend mit dem Zeitpunkt t braucht hierzu nur die vorbestimmte Anzahl an Drehzählimpulsen in einem Zähler aufsummiert zu werden und bei Erreichen der vorbestimmten Anzahl wird der Elektromotor 42 abgeschaltet.

A hydraulic vehicle brake (10) has a hydraulic chamber (16) in which a brake piston (18) can

slide in a sealing manner along an axis (A). The brake piston (18) acts upon a friction member and can be pushed by hydraulic pressure fed into the hydraulic chamber (16) into an actuation position in

which it presses the friction member against a rotor (brake disk, brake drum, etc.). To enable the brake (10) to be used also as a parking brake, besides its function as a hydraulic service brake, a

spindle/nut arrangement (24) driven by an electric motor (42) and extending coaxially to the axis (A) of the brake piston (18) is provided. The nut (30) of the spindle/nut arrangement (24) is secured

against rotation and by rotating the spindle (26) can be moved along the axis (A) either up to or away from the brake piston (18), depending on the direction of rotation. In order to obtain a compact

and economic design, the output shaft (46) of the electric motor (42) extends from the side of the electric motor (42) away from the brake piston (18) in a parallel direction to the axis (A), from

which it is laterally spaced apart. Moreover, a reducing gear (44) with a reducing ratio in the order of 200:1 is connected between the electric motor (42) and the spindle (26), the electric motor

(42) and the reducing gear (44) being designed as subassemblies (40) that can be handled separately. Patentansprüche 1. Hydraulische Fahrzeugbremse (10), mit einem Gehäuse (12) und einem darin angeordneten Bremskolben (18), der auf ein Reibglied wirkt und mittels Hydraulikdruck, welcher in eine mit dem Bremskolben (18) zusammenwirkende Hydraulikkammer (16) einleitbar ist, in eine Betätigungsstellung verschiebbar ist, in der er das Reibglied gegen einen Rotor der Fahrzeugbremse preßt, und mit einer von einem Elektromotor (42) angetriebenen, zur Mittelachse (A) des Bremskolbens (18) koaxialen Spindel/- Mutter-Anordnung (24) zum mechanischen Feststellen des Bremskolbens (18) in der Betätigungsstellung, deren Mutter (30) gegen eine Drehung gesichert ist und durch eine Rotation der Spindel (26) in Abhängigkeit der Drehrichtung translatorisch längs der Achse (A) entweder in Anlage an den Bremskolben (18) oder vom Bremskolben (18) weg bewegt wird, dadurch gekennzeichnet, daß - die Abtriebswelle (46) des Elektromotors (42) mit seitlichem Abstand parallel zur Achse (A) verläuft und auf der vom Bremskolben (18) abgewandten Seite aus dem Elektromotor (42) austritt, - zwischen den Elektromotor (42) und die Spindel (26) ein Untersetzungsgetriebe (44) mit einer Untersetzung in der Größenordnung von 200:1 geschaltet ist, und - der Elektromotor (42) und das Untersetzungsgetriebe (44) als separat handhabbare Unterbaugruppe (40) ausgeführt sind. 2. Fahrzeugbremse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterbaugruppe (40) an dem Gehäuse (12) bezüglich einer Fläche (B) desselben in jeder beliebigen Winkellage montierbar ist. 3. Fahrzeugbremse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Spindel/Mutter-Anordnung (24) selbsthemmend ist.

4. Fahrzeugbremse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Spindel/Mutter-Anordnung (24) in der Hydraulikkammer (16) angeordnet ist, insbesondere in einem als Hohlkolben ausgebildeten, einseitig offenen Bremskolben (18) . 5. Fahrzeugbremse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Untersetzungsgetriebe (44) ein Planetenrad-, ein Harmonic-Drive- , ein Exzenterscheiben- oder ein Taumelscheibengetriebe ist. 6. Fahrzeugbremse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Untersetzungsgetriebe (44) mehrstufig, insbesondere zweistufig ist und daß eine Getriebestufe als Riemengetriebe, insbesondere als Zahnriemengetriebe ausgebildet ist. 7. Fahrzeugbremse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Translationsbewegung der Mutter (30) mittels eines Sensors erfaßt wird. 8. Fahrzeugbremse nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Sensor ein Hallsensor (52) ist, der die Umdrehungen der Abtriebswelle (46) eines die Spindel (26) drehantreibenden Elektromotors (42) mißt. 9. Verfahren zum Betreiben einer hydraulischen Fahrzeugbremse (10), die einen Bremskolben (18), der auf ein Reibglied wirkt und mittels Hydraulikdruck, welcher in eine mit dem Bremskolben (18) zusammenwirkende Hydraulikkammer (16) einleitbar ist, in eine Betätigungsstellung verschiebbar ist, in der er das Reibglied gegen einen Rotor der Fahrzeugbremse preßt, und eine von einem Elektromotor (42) angetriebene, zur Mittelachse (A) des Bremskolbens (18) koaxiale Spindel/Mutter-Anordnung (24) zum mechanischen Feststellen des Bremskolbens (18) in der Betäti- gungsstellung aufweist, deren Mutter (30) gegen eine Drehung gesichert ist und durch eine Rotation der Spindel (26) in

Abhängigkeit der Drehrichtung translatorisch längs der Achse (A) entweder in Anlage an den Bremskolben (18) oder vom Bremskolben (18) weg bewegt wird, als Feststellbremse, mit den Schritten: Drehantreiben der Spindel (26) mittels eines Elektromotors (42) in einer ersten Drehrichtung derart, daß die Mutter (30) der Spindel/Mutter-Anordnung (24) zum Bremskolben (18) hin bewegt wird, gekennzeichnet durch die Schritte des Messens der Drehzahl n und der Stromaufnahme I des Elektromotors (42) in Abhängigkeit der Zeit, Erfassens eines plötzlichen Drehzahlabfalls und eines damit korrespondierenden Anstiegs der Stromaufnahme und Ablegen des davor geltenden Wertes für Drehzahl und/oder Stromaufnahme in einem Speicher als Referenzwert (e) n0 bzw. I0, weiteren Drehantreibens der Spindel (26) in der ersten Drehrichtung bis zum Erreichen einer vorgegebenen, maximalen Stromaufnahme Imaχ/ die mit einer vorgegebenen Zuspannkraft korrespondiert, und darauffolgendes Abschalten des Elektromotors, Drehantreibens der Spindel (26) in einer zweiten Drehrichtung entgegengesetzt zur ersten Drehrichtung und Vergleichen der momentanen Drehzahl n und/oder der momentanen Stromaufnahme I mit dem Referenzwert n0 bzw. I0, Erfassens eines Zeitpunktes (t4) , an dem n = n0 und/oder I = I0 gilt, und des weiteren Drehantreibens der Spindel (26) in der zweiten Drehrichtung zum Einstellen eines vorgegebenen Abstandes X zwischen der Mutter (30) und dem Bremskolben (18). 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das weitere Drehantreiben der Spindel (26) in der zweiten Drehrichtung ab dem Zeitpunkt (t4) für eine festgelegte Zeitdauer erfolgt, die dem gewünschten Abstand X entspricht.

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das weitere Drehantreiben der Spindel (26) in der zweiten Drehrichtung ab dem Zeitpunkt (t4) solange erfolgt, bis ein bestimmte Anzahl von Drehzählimpulsen erreicht ist, die dem gewünschten Abstand X entspricht. 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß aus einer Reihe der jeweils in dem Speicher abgelegten Referenzwerte n0 und/oder I0 ein Mittelwert nom und/oder Iom gebildet wird. 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die festgelegte, maximale Stromaufnahme Imaχ automatisch parameterabhängig variiert wird, insbesondere in Abhängigkeit der Fahrzeugbeladung und/oder der Steilheit der Fahrbahnoberfläche. 14. Verfahren zum Betreiben einer hydraulischen Fahrzeugbremse (10), die einen Bremskolben (18), der auf ein Reibglied wirkt und mittels Hydraulikdruck, welcher in eine mit dem Bremskolben (18) zusammenwirkende Hydraulikkammer (16) einleitbar ist, in eine Betätigungsstellung verschiebbar ist, in der er das Reibglied gegen einen Rotor der Fahrzeugbremse preßt, und eine von einem Elektromotor (42) angetriebene, zur Mittelachse (A) des Bremskolbens (18) koaxiale Spindel/Mutter-Anordnung (24) zum mechanischen Feststellen des Bremskolbens (18) in der Betätigungsstellung aufweist, deren Mutter (30) gegen eine Drehung gesichert ist und durch eine Rotation der Spindel (26) in Abhängigkeit der Drehrichtung translatorisch längs der Achse (A) entweder in Anlage an den Bremskolben (18) oder vom Bremskolben (18) weg bewegt wird, als Notbremse, gekennzeichnet durch die Schritte: Drehantreiben der Spindel (26) mittels eines Elektromotors (42) in einer ersten Drehrichtung derart, daß die Mutter (30) der Spindel/Mutter-Anordnung (24) in Anlage an den Bremskolben (18) gerät, weiteres Drehantreiben der Spindel (26) in der ersten

Drehrichtung und Vergleichen der erzielten Fahrzeugverzögerung mit einer festgelegten Mindestverzögerung, geregeltes Drehantreiben der Spindel (26) in der ersten Drehrichtung oder entgegengesetzt dazu abhängig vom Ergebnis des zuvor durchgeführten Vergleichs derart, daß die festgelegte Mindestverzögerung nicht unterschritten wird. 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß eine mit der bzw. den Fahrzeugbremsen zusammenwirkende Kontrolleinrichtung (Steuergerät 48) die Ausführung des Verfahrens nur dann zuläßt, wenn sich die zwei diagonal gegenüberliegenden Fahrzeugbremsen zugeordneten Fahrzeugräder in Drehung befinden.