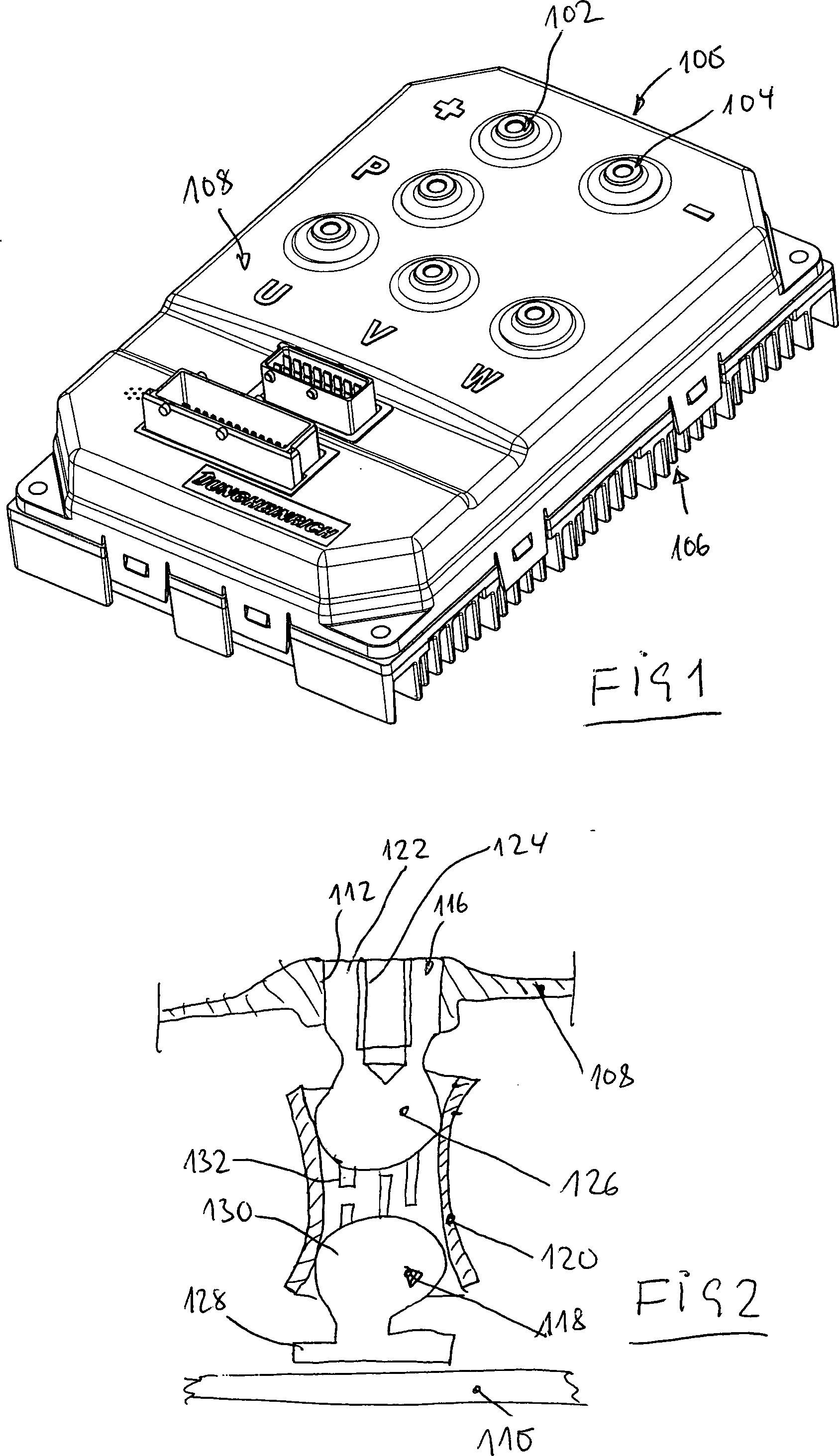

Leistungsteil für einen Motor eines Flurförderzeugs

Die

Erfindung bezieht sich auf ein Leistungsteil für einen Motor eines Flurförderzeugs

nach dem Patentanspruch 1. Zur

Versorgung von mit Wechsel- oder Drehstrom betriebenen Motoren aus

einer Batterie für Flurförderzeuge

werden sogenannte Leistungsteile verwendet. Sie bestehen aus Leistungshalbleitern, die

von einem Steuerteil entsprechend gesteuert werden. Die Leistungshalbleiter

sowie auch die Steuerhalbleiter und andere Komponenten werden auf Leiterplatten

untergebracht. Es ist bekannt, bei Leistungsteilen die Leiterplatten

für den

Leistungsteil und den Steuerteil in einem geeigneten Gehäuse unterzubringen

und das Gehäuse

seinerseits an einem geeigneten Ort am Flurförderzeug zu montieren. Die Kabel

werden an das Gehäuse

herangeführt,

und es ist eine geeignete Durchführung

durch die Gehäusewandung

vorzusehen, um einen Kontakt mit der entsprechenden Leiterplatte

herzustellen. Herkömmlich werden

derartige Anschlüsse

mechanisch mit Gehäuse

und Leiterplatte verbunden durch Aufschrauben und durch Einpressen

in die Leiterplatten. Um eine möglichst

einfache Durchführung

durch das Gehäuse

zu ermöglichen,

muss das Gehäuse

sowie die Leiterplatte mit den Anschlüssen sehr genau gefertigt werden,

um eine sichere und wasserdichte Montage zu ermöglichen. Bei der Erstellung

der Anschlüsse werden

Montage und Betriebskräfte

unmittelbar auf die innen liegende Leiterplatte übertragen. Der

Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Leistungsteil für einen

Motor eines Flurförderzeugs

zu schaffen, bei dem die Stromzuführung zur Leiterplatte hin

kraftentkoppelt ist. Diese

Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Bei

dem erfindungsgemäßen Leistungsteil weisen

die Leistungsanschlüsse

ein erstes durch die Wand hindurch geführtes Anschlussteil auf mit

einem innerhalb des Gehäuses

liegenden ersten Kontaktabschnitt. Ein zweites Anschlussteil innerhalb

des Gehäuses

weist einen zweiten Kontaktabschnitt auf, der mit der Leiterplatte

kontaktiert ist, beispielsweise durch Einpressen, Auflöten oder

dergleichen. Erster und zweiter Kontaktabschnitt sind zueinander

ausgerichtet, haben jedoch einen Abstand voneinander. Eine radial

elastisch aufweitbare Hülse

aus leitendem Material umgibt beide Kontaktabschnitte klemmend,

wobei die Außenkontur

der Kontaktabschnitte und die Hülse

so geformt sind, dass ein mechanischer Kontakt der Kontaktabschnitte

mit der Hülse auch

bei einer Fehlausrichtung der Kontaktabschnitte zueinander aufrechterhalten

bleibt. Bei

der Erfindung wird ein Winkelversatz zwischen den beiden Kontaktabschnitten

ermöglicht

sowie auch ein achsparalleler Versatz. Eine präzise Montage der Leiterplatte

bzw. die präzise

Ausgestaltung der Leiterplatte relativ zur Öffnung im Gehäuse ist

daher nicht mehr erforderlich. Äußere Kräfte oder Drehmomente

werden von der Gehäusewandung aufgefangen

und können

keinen schädlichen

Einfluss auf den inneren Kontaktabschnitt haben. Für die Ausgestaltung

der einzelnen Teile der Leistungsanschlüsse sind verschiedene konstruktive Möglichkeiten

denkbar. Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist

die Außenkontur

mindestens eines der Kontaktabschnitte tonnenförmig. Die Hülse kann innen zylindrisch

sein oder einen polygonalen Querschnitt aufweisen. Eine andere Ausgestaltung

sieht in diesem Zusammenhang vor, dass die Hülse im Bereich der Kontaktabschnitte

innen eine tonnenförmige

Einbuchtung aufweist, wobei der Radius der Einbuchtung größer ist,

als der der tonnenförmigen

Außenkontur

des Kontaktabschnitts. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass

die Kontaktfläche zwischen

Hülse und

Kontaktabschnitt relativ groß ist und

somit eine gute Stromdurchleitung gewährleistet. Die

die Kontaktabschnitte klemmend umgebende Hülse ist vorzugsweise in Längsrichtung

geschlitzt (geteilt). Sie kann auch ungeteilt mit mehreren Schlitzen

geformt werden, die eine radiale Dehnung der Hülse zulassen. Nach

einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Hülse vorzugsweise

einteilig geformt. Sie kann jedoch auch aus mehreren Teilen zusammengesetzt

sein. Nach

einer weitren Ausgestaltung der Erfindung weist das erste Anschlussteil

einen Anschlussabschnitt auf, der in der Gehäusewandung festgelegt ist.

Dieser kann z. B. zylindrisch geformt und einteilig mit dem ersten

Kontaktabschnitt sein. Ist

die Gehäusewandung

aus Kunststoff geformt, braucht keine besondere Isolierung für den Anschlussabschnitt

vorgesehen werden. In diesem Fall kann nach einer Ausgestaltung

der Erfindung auch zweckmäßig sein,

wenn die Gehäusewandung

an den Anschlussteil angespritzt ist. Ist das Gehäuse hingegen

aus Metallblech hergestellt, muss zwischen dem Anschlussteil und

der Lochwandung eine geeignete Isolierung vorgesehen werden. Zwecks

Kontaktierung mit der Leiterplatte sieht eine weitere Ausgestaltung

der Erfindung vor, dass der zweite Kontaktabschnitt mit einem scheibenförmigen Abschnitt

verbunden ist zwecks Kontaktnahme mit der Leiterplatte. Der scheibenförmige Abschnitt

ist vorzugsweise einteilig mit dem zweiten Kontaktabschnitt geformt. Nach

einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Hülse zwecks

Verbindung der Kontaktabschnitte mit einem Innendurchmesser versehen,

der kleiner ist als der Außendurchmesser

der kugel- oder fassförmigen

Kontaktabschnitte. Die Hülse

ist ferner von ihren Enden ausgehend mit achsparallelen Schlitzen

versehen, die in Umfangsrichtung gleichmäßig beabstandet sind. Die Schlitze

können

entweder zueinander versetzt liegen oder auch zueinander ausgerichtet.

Im ersteren Fall ist ihre Länge

nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung etwa 2/3 der Gesamtlänge der

Hülse.

Bei einer Ausrichtung der Schlitze zueinander beträgt deren

Länge nach

einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung etwa 3/8 der Länge der

Hülsen.

Insbesondere bei der Ausrichtung der den Enden der Hülse zugeordneten

Schlitzen zueinander ist es von Vorteil, wenn die Dicke der Wandung

der Hülse

im mittleren Bereich größer ist als

zu den Enden. Dadurch werden die Kontaktenden dünner und ermöglichen

eine hohe Biegsamkeit der auf diese Weise gebildeten Kontaktfedern.

Insgesamt wird bei der Formgebung mit den Schlitzen eine Hülse erhalten,

welche im Durchmesser veränderlich ist,

ohne dass sie plastisch verformt ist. Durch die Länge der

Schlitze lässt

sich die Kontakt- und Steckkraft einstellen. Die Hülse ist

vorzugsweise kreiszylindrisch, kann jedoch auch im Querschnitt polygonal sein. Ein

Ausführungsbeispiel

der Erfindung wird nachfolgend anhand einer Zeichnung näher erläutert. In In In Das

Anschlussteil 116 weist einen zylindrischen Anschlussabschnitt 122 auf,

in dem eine axiale Gewindebohrung 124 geformt ist. Mithin

kann mit Hilfe einer Schraube ein Kabel mit dem Anschlussabschnitt 122 verbunden

werden, was hier jedoch nicht gezeigt ist. Das Anschlussteil 116 weist

außerdem

einen kugelförmigen

Abschnitt 126 auf. Das Anschlussteil 118 weist

einen scheibenförmigen

Abschnitt 128 auf, der mit der Leiterplatte 110 kontaktiert

ist. Außerdem

weist er einen kugelförmigen

Abschnitt 130 auf. Die Kugelabschnitte 126, 130 haben einen

Abstand voneinander. Sie befinden sich beide innerhalb der Hülse 120,

die im mittleren Bereich etwas eingeschnürt ist. Die kugelförmigen Abschnitte 126, 130 sind

um einen gewissen Betrag in die Hülse 120 eingepresst,

so dass eine elektrische Kontaktierung erfolgen kann. Es sei noch

erwähnt,

dass naturgemäß die Anschlussteile 116, 118 und

die Hülse 120 aus

einem geeigneten elektrisch leitenden Material, insbesondere Metall

oder Metalllegierung bestehen. Damit

die Hülse 120 zur

Verklemmung der kugelförmigen

Abschnitte 126, 130 ausreichend elastisch ist,

ist sie mit achsparallelen Schlitzen 132 geformt. In

der Darstellung nach Die

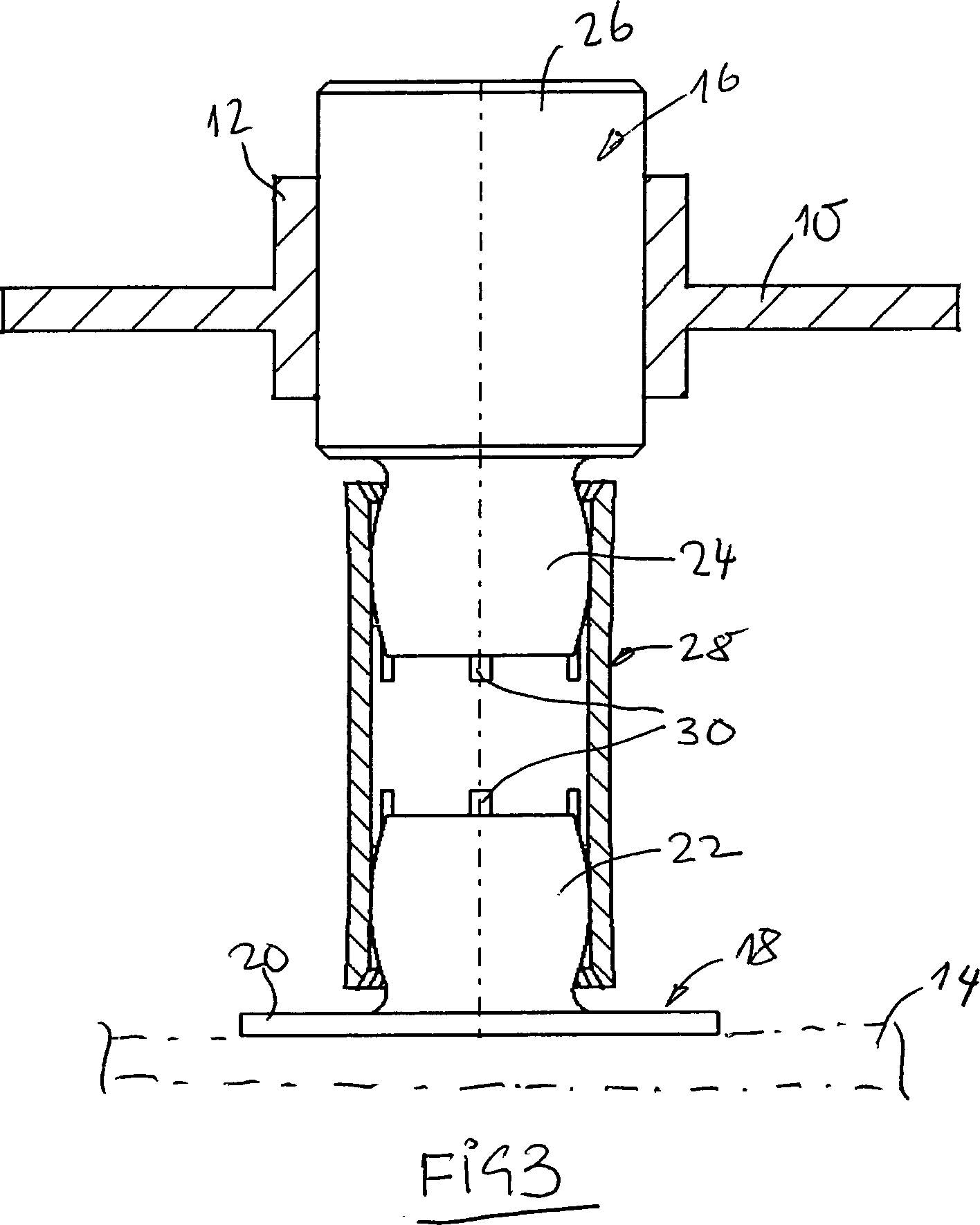

einzige Figur zeigt einen Schnitt durch einen Leistungsanschluss

für ein

Leistungsteil der Erfindung. In In

der Der

scheibenförmige

Abschnitt 20 ist einteilig mit einem Kontaktabschnitt 22 geformt,

der eine tonnenförmige

Außenkontur

hat. Das

erste Anschlussteil 16 weist einen Kontaktabschnitt 24 auf,

der zum Kontaktabschnitt 22 ausgerichtet ist und ebenfalls

eine tonnenförmige

Außenkontur

hat. Die Kontaktabschnitte 22, 24 haben einen

Abstand voneinander. Der

Kontaktabschnitt 24 ist einteilig mit einem zylindrischen

Anschlussabschnitt 26 verbunden, der sich durch den Stutzenabschnitt

nach außen

erstreckt. Er weist Mittel auf zur Verbindung mit einem Kabel, beispielsweise

einem Kabelschuh der mit Hilfe einer Schraube am Anschlussabschnitt 26 befestigt

wird, wobei dieser axial eine Gewindebohrung aufweisen kann zur

Anklemmung des Kabelschuhs (nicht angezeigt). Eine

zylindrische Hülse 28 aus

elektrisch leitendem Material, beispielsweise aus einem geeigneten

Metall, umgibt beide Kontaktabschnitte 22, 24 klemmend.

Um die Hülse 28 klemmend

aufzubringen, ist sie z. B. mit einem durchgehenden Längsschlitz

versehen. Alternativ kann sie auch als geschlossene Hülse mit

einer Mehrzahl von achsparallelen Schlitzen versehen werden, um

eine gewisse radiale Elastizität

vorzusehen. In der Figur sind z. B. bei 30 Schlitze angedeutet,

die axial zueinander ausgerichtet sind. Ihre Länge beträgt z. B. 3/8 der Gesamtlänge der

Hülse 28. Die

Hülse kann

im Querschnitt auch polygonal sein und außerdem an der Innenseite Einwölbungen

aufweisen, die sich mehr oder weniger an die tonnenförmige Außenkontur

der Kontaktabschnitte 22, 24 anschmiegen. Wie

man erkennt, ist durch die gezeigte Ausbildung des Leistungsanschlusses

eine Fehlausrichtung der Kontaktabschnitte 22, 24 sowohl

in axialer als auch in winkliger Richtung möglich, ohne dass dadurch die

Stromübertragung

beeinträchtigt

ist. Es ist daher nicht erforderlich, die Kontaktabschnitte 22, 24 exakt

zueinander auszurichten. Eine nicht genaue Anbringung des Kontaktabschnitts 22 an

der Leiterplatte 14 ist relativ zur Öffnung im Gehäuse ist

daher unkritisch. Man erkennt ferner, dass Kräfte, die bei der Montage auftreten,

beispielsweise bei der Anbringung eines Kabels, die auf das obere

Anschlussteil wirken, nicht auf das untere Anschlussteil übertragen

werden. In

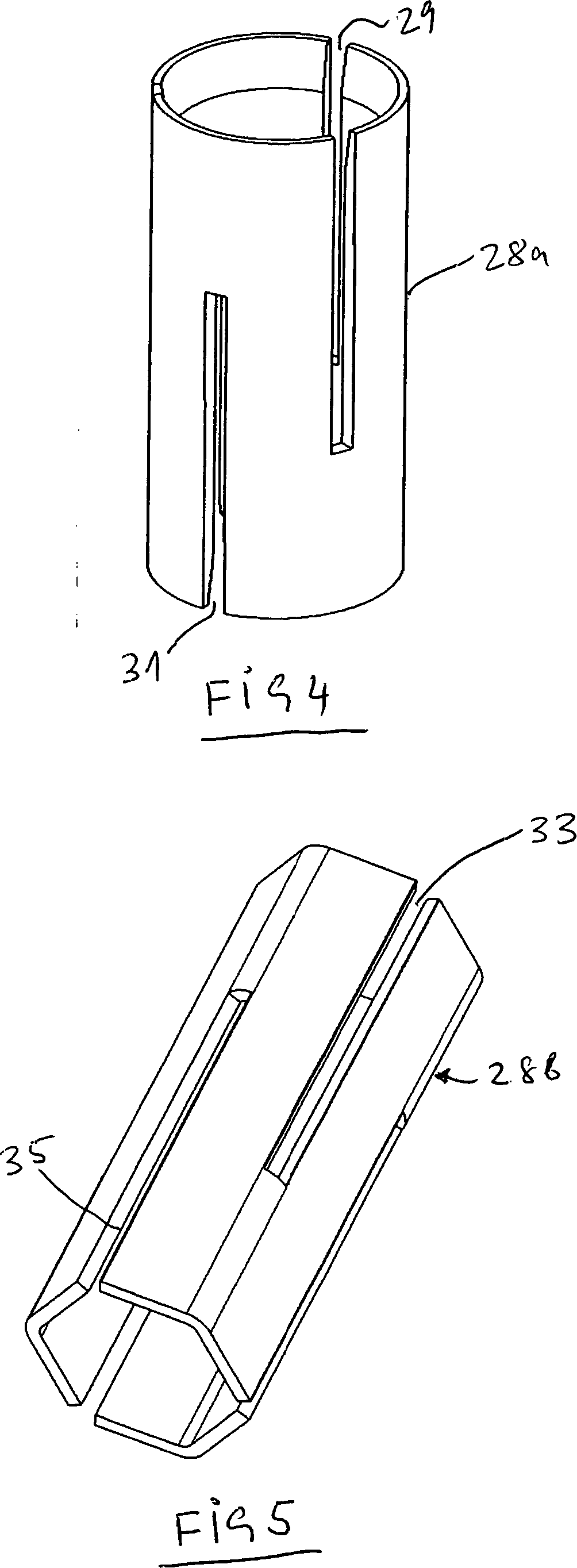

den In In Es

ist auch denkbar, bei den Hülsen 28a, 28b achsparallele

Schlitze zu formen, die direkt einander gegenüberliegen bzw. zueinander ausgerichtet

sind. In diesem Falle muss ihre Länge naturgemäß kleiner sein

als die halbe Länge

der Hülse.

Sie beträgt

daher vorzugsweise 3/8 der Gesamtlänge der Hülse. Bei der zuletzt beschriebenen

Ausführungsform

ist vorzugsweise die Dicke der Wandung der Hülse im mittleren Bereich größer als

zu den Enden. Leistungsteil für einen Motor eines Flurförderzeugs, mit einem Gehäuse, mindestens einer Leiterplatte im Gehäuse, die Leistungs- und Steuerkomponenten für den Motor aufweist, und Leistungsanschlüsse für die Stromzuführung, die durch eine Wand des Gehäuses hindurchgeführt und mit der Leiterplatte kontaktiert sind, wobei die Leistungsanschlüsse ein erstes durch die Wand hindurchgeführtes Anschlussteil aufweisen mit einem innerhalb des Gehäuses liegenden ersten Kontaktabschnitt, ein zweites Anschlussteil in Kontakt mit der Leiterplatte und mit einem zweiten Kontaktabschnitt, der zum ersten Kontaktabschnitt ausgerichtet ist und einen Abstand von diesem hat, und eine radial elastische Hülse aus leitendem Material, die beide Kontaktabschnitte klemmend umgibt, wobei die Außenkontur, der Kontaktabschnitt und die Hülse so geformt sind, dass ein mechanischer Kontakt der Kontaktabschnitte mti der Hülse auch bei einer Fehlausrichtung der Kontaktabschnitte zueinander aufrechterhalten bleiben. Leistungsteil für einen Motor eines Flurförderzeugs,

mit einem Gehäuse,

mindestens einer Leiterplatte im Gehäuse, die Leistungs- und Steuerkomponenten

für den

Motor aufweist, und Leistungsanschlüsse für die Stromzuführung, die

durch eine Wand des Gehäuses

hindurchgeführt

und mit der Leiterplatte kontaktiert sind, dadurch gekennzeichnet,

dass die Leistungsanschlüsse

ein erstes durch die Wand (10, 108) hindurchgeführtes Anschlussteil (16, 116)

aufweisen mit einem innerhalb des Gehäuses liegenden ersten Kontaktabschnitt

(24, 126), ein zweites Anschlussteil (118)

in Kontakt mit der Leiterplatte (14, 110) und

mit einem zweiten Kontaktabschnitt (22, 130),

der zum ersten Kontaktabschnitt (24, 126) ausgerichtet

ist und einen Abstand von diesem hat, und eine radial elastisch

Hülse (28, 120)

aus leitendem Material, die beide Kontaktabschnitte (22, 130, 24, 126)

klemmend umgibt, wobei die Außenkontur

der Kontaktabschnitte (22, 130, 24, 126)

und die Hülse

(28, 120) so geformt sind, dass ein mechanischer

Kontakt der Kontaktabschnitte (22, 130, 24, 126)

mit der Hülse

(28, 120) auch bei einer Fehlausrichtung der Kontaktabschnitte

(22, 24) zueinander aufrecht erhalten bleiben. Leistungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die Außenkontur

mindestens eines Kontaktabschnitts (22, 24) tonnenförmig ist. Leistungsteil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

dass die Hülse

innen einen zylindrischen oder polygonalen Querschnitt aufweist. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (28) in Längsrichtung

geschlitzt ist. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse einen oder mehrere Schlitze

(30) aufweist, die eine radiale Dehnung der Hülse (28)

zulassen. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 2 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse im Bereich der Kontaktabschnitte

eine tonnenförmige

Einbuchtung aufweist, wobei der Radius der Einbuchtung größer ist

als der der tonnenförmigen

Außenkontur

der Kontaktabschnitte (22, 24). Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (28) einteilig

ist. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse aus mehreren Teilen zusammengesetzt

ist. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dass das erste Anschlussteil (16)

einen Anschlussabschnitt (26) aufweist, der in der Gehäusewandung

(10) festgelegt ist und über diese nach außen steht. Leistungsteil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

dass der Anschlussabschnitt (26) zylindrisch geformt ist. Leistungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die Gehäusewandung

(10) aus Kunststoff geformt und an das erste Anschlussteil

angespritzt ist. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 9 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, dass Kontaktabschnitt (24) und

Anschlussabschnitt (26) einteilig geformt sind. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kontaktabschnitt (22)

mit einem scheibenförmigen

Abschnitt (20) verbunden ist zwecks Kontaktnahme mit der

Leiterplatte (14). Leistungsteil nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,

dass der zweite Kontaktabschnitt (22) einteilig mit dem

scheibenförmigen

Abschnitt (20) verbunden ist. Leistungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die Hülse

(120) zwischen ihren Enden eine im Querschnitt bogenförmige Einschnürung aufweist. Leistungsteil nach Anspruch 5 und 7, dadurch gekennzeichnet,

dass die Hülse

(28a, 28b) einen kleineren Innendurchmesser hat

als der Außendurchmesser

des kugel- oder fassförmigen

Kontaktabschnitts (22, 24, 126, 130)

und die Hülse

(28a, 28b) von ihren Enden ausgehend achsparallele Schlitze

(29, 39, 31) bzw. (33, 35)

aufweist, die in Umfangsrichtung gleichmäßig beabstandet sind. Leistungsteil nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,

dass die dem einen Ende der Hülse zugeordneten

Schlitze gegenüber

den gegenüberliegenden

Schlitzen in Umfangsrichtung versetzt sind ( Leistungsteil nach Anspruch 16 oder 17, dadurch

gekennzeichnet, dass die Länge

der Schlitze (29, 31) bzw. (33, 35)

etwa 2/3 der Gesamtlänge

der Hülse

(28a, 28b) beträgt. Leistungsteil nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,

dass die den Enden der Hülse

(28) zugeordneten Schlitze (30) zueinander ausgerichtet sind. Leistungsteil nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet,

dass die Länge

der Schlitze (30) etwa 3/8 der Gesamtlänge der Hülse (28) beträgt. Leistungsteil nach Anspruch 19 oder 20, dadurch

gekennzeichnet, dass die Dicke der Wandung der Hülse im mittleren Bereich größer als

in den Endbereichen ist. Leistungsteil nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet,

dass die Dicke der Wandung sich gleichmäßig verändert.